ゴール前の最後の直線、数多の馬が地面を蹴り、観客の熱狂的な声援が飛び交う中で繰り広げられる、コンマ1秒を争う熾烈な攻防。その中心にいるのは、数百キロの巨体を巧みに操る、小柄な勝負師たちです。彼らの姿を見て、「なぜ、あれほどまでに軽く、そして研ぎ澄まされているのだろうか」と、一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。

実は、その華やかな世界の裏側には、私たちの想像を絶するほどの「体重」との壮絶な戦いが存在します。その答えの鍵を握るのが、「斤量(きんりょう)」と呼ばれる競馬独特の厳格なルールです。これは単に騎手の体重だけでなく、レースで馬が背負う全ての重さを指し、このわずかな差が勝利と敗北を分ける決定的な要因となるのです。

この記事では、中央競馬の騎手という職業がいかに体重と密接に関わっているか、その全貌を徹底的に解き明かしていきます。プロになるための最初の関門である競馬学校の入学条件における厳しい体重の基準から、JRAが定める事実上の体重制限の実態、そしてもし騎手が斤量オーバーしたらどうなるのかという深刻な罰則まで、そのルールの厳しさに迫ります。なぜ騎手体重57kgがキャリアを左右するほどの重さと見なされるのか、そして騎手の体重が時に軽すぎるとさえ感じられる理由は何なのでしょうか。

さらに、近年活躍が目覚ましい女性騎手に適用される体重の特別ルールや、ほとんどのジョッキーが絶対食べない物の正体にも触れながら、トップジョッキーたちの知られざる食事法や減量術を深掘りします。実際の騎手の体重一覧や、ジョッキーの体重と身長の微妙な関係性も交えながら、彼らが日々どのようにしてその肉体を維持しているのか、プロフェッショナルな自己管理術の核心に迫ります。

- 中央競馬における騎手の体重制限(斤量)の重要性

- JRA競馬学校の厳しい入学条件とプロ騎手の体重管理

- 体重オーバーが騎手生命に与える深刻な影響と罰則

- トップジョッキーたちが実践する食事法や減量の実態

中央競馬騎手の体重の厳しいルール

- 騎手の体重制限の基本

- JRAの体重制限は具体的に?

- 競馬学校の入学条件にも体重制限

- 斤量オーバーしたらどうなるの?

- 体重57kgが重い理由

騎手の体重制限の基本

- YUKINOSUKE

中央競馬の世界において、騎手の体重管理は単なるアスリートとしての自己管理を超え、レースの公正性を担保するための根幹をなす、最も重要な仕事の一つと言っても過言ではありません。全ての出走馬と騎手が公平な条件下で競い合うために、その中心には「斤量(きんりょう)」という、競馬独特の厳格なルールが存在しています。

この斤量とは、レースで競走馬が背負う負担重量の総称を指します。具体的には、騎手自身の体重に加えて、レースで使用する鞍(くら)や鐙(あぶみ)、ゼッケン、そして斤量を調整するための鉛の板など、馬具一式の重さを合計したものです。この斤量がレースの勝敗に与える影響は絶大で、競馬界では古くから「斤量が1kg増えると、1600mのレースで1馬身(約2.4メートル)の差が生まれる」という格言があります。ゴール前の熾烈な叩き合いでは、しばしば数センチの差が勝敗を分けるため、騎手は定められた斤量を1グラムでも超えることなく騎乗することが絶対条件となるのです。馬が余分な重さを背負うことは、それだけ多くのエネルギーを消耗し、最後の直線での伸び脚を鈍らせることに直結するため、このルールは極めて厳密に運用されています。

斤量の種類とレースの性格

斤量の決め方には、主に以下の3つの種類があり、それぞれがレースの性格を大きく特徴づけています。騎手は、これらのどんな条件のレースにも対応できるよう、常に自身の体重をコントロールし続ける必要があります。

- 馬齢重量戦(ばれいじゅうりょうせん)

日本ダービーや桜花賞といったクラシックレースに代表される、最も格式の高いレースで採用される形式です。馬の成長度合いを考慮し、年齢や性別によって負担重量が一律に定められており、同世代の馬たちが純粋な能力を競い合います。例えば、3歳牡馬は57kg、牝馬は55kgといった基準が設けられています。

- 別定戦(べっていせん)

基本的な重量(例:4歳以上58kg)を定めた上で、馬が過去に獲得した賞金額や勝利した重賞レースの格に応じて、定められたルールに基づき重量を加算していく方式です。つまり、実績のある強い馬ほど重い斤量を背負うことになり、過去の実績がハンデとして反映されます。

- ハンデキャップ戦

JRAの専門職員である「ハンデキャッパー」が、各馬の実績や近走の成績、コンディションなどを精査し、全出走馬のゴールタイムが理論上ほぼ同じになるように、一頭一頭異なる斤量を設定するレースです。実績のある強い馬には重い斤量を、実績の少ない馬には軽い斤量を課すことで、能力差を埋め、波乱の展開が生まれやすくなるのが特徴です。

このように、レースごとに目まぐるしく変わる斤量に対応するため、騎手は1年を通して、一日たりとも気を抜けない極めてストイックな体重管理を強いられているのです。

JRAの体重制限は具体的に?

- YUKINOSUKE

「JRAの騎手には何kgまでという明確な体重制限があるのでしょうか?」という質問をよく耳にします。結論から言えば、プロとして活動する現役騎手に対して、JRAが定める公式な体重の上限規定は存在しません。(参照:JRA競馬学校「騎手課程」に関するQ&A)これは、騎手一人ひとりの体格や体質が異なるため、一律の数値を設けることが現実的ではないためです。

しかし、これは「何kgでも良い」という意味では決してありません。前述の通り、競馬はレースごとに「斤量」が厳密に定められています。中央競馬の平地競走では、多くのレースで53kgから58kgの範囲で斤量が設定されることが一般的です。そして、この斤量には鞍やプロテクターなどの馬具の重さ(約2〜3kg)も含まれることを忘れてはなりません。これを考慮すると、騎手自身の体重は最低でも50kg〜55kg以下に収めなければ、騎乗できるレースが極端に限られてしまうという現実が見えてきます。

見えざる「事実上の体重制限」という名のプロの基準

騎手への騎乗依頼は、競走馬を所有する馬主や、日々の調教を行う調教師から来ます。当然ながら、彼らは自らの馬を勝利に導く確率を少しでも高めるため、常に万全の状態で騎乗できる騎手を求めます。斤量オーバーのリスクがある騎手や、過度な減量によって明らかにパフォーマンスが落ちている騎手への依頼は、自然と避けられる傾向にあります。

つまり、公式なルールブックには書かれていなくとも、「コンスタントに騎乗依頼を得るための事実上の体重制限」が、競馬サークル内には厳然として存在するのです。多くのトップジョッキーが自身のベスト体重を50kg前後に設定し、それを一年を通して維持しているのは、この見えざる基準をクリアし続けるためなのです。

言ってしまえば、体重管理ができない騎手は、調教師や馬主から「プロフェッショナルとしての自己管理ができていない」という厳しい烙印を押されかねません。一度失った信頼を取り戻すのは容易ではなく、騎手として多くのチャンスを得るためには、常に体重計の数字がそのプロ意識を証明するものとして問われるのです。

したがって、JRAに明確な体重制限のルールはないものの、騎手として長く第一線でキャリアを築いていくためには、自らを厳しく律し、多種多様なレース条件に対応できる体重を維持し続けることが、何よりも不可欠な資質となります。

競馬学校の入学条件にも体重制限

- YUKINOSUKE

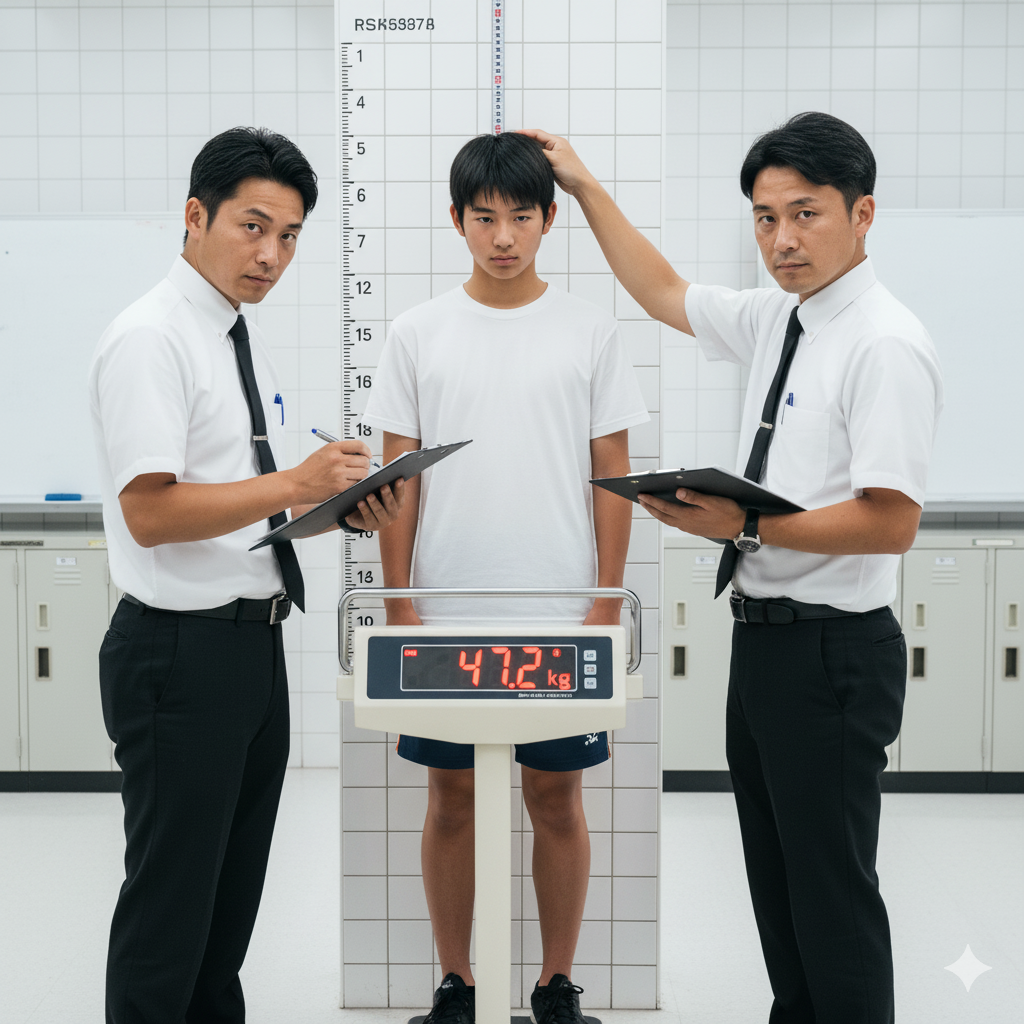

プロの騎手になるための唯一の道であるJRA競馬学校では、入学試験の段階で非常に厳しい体重制限が設けられています。これは、将来的に騎手として斤量をコントロールし、第一線で活躍し続けられる身体的な素質があるかを見極めるための、最初の、そして最も客観的な関門です。夢を抱く多くの若者にとって、この体重制限は学力や運動能力と並ぶ、あるいはそれ以上に大きな壁として立ちはだかります。

具体的な体重制限は、受験者の生年月日によって細かく区分されています。これは、成長期における身体の発育度合いを公平に評価するための配慮です。JRAが公開する2025年度の入学者募集要項を参考にすると、以下のような極めて厳格な基準が設けられています。

| 生年月日 | 体重制限 |

|---|---|

| 2007年3月31日以前 | 49.0kg以下 |

| 2007年4月1日~2008年3月31日 | 48.0kg以下 |

| 2008年4月1日~2009年3月31日 | 47.0kg以下 |

| 2009年4月1日以降 | 46.0kg以下 |

見ての通り、成長期真っただ中の10代の若者にとっては極めて厳しい数値です。この基準をわずかでもオーバーしていれば、その時点で不合格となります。そのため、倍率が20倍から30倍にもなる狭き門を突破するために、受験生は中学時代から栄養バランスを徹底的に考えた食事制限や、体重を増やさずに筋力をつける専門的なトレーニングを行い、この基準をクリアするための血のにじむような努力を重ねています。

地方競馬教養センターの基準

ちなみに、地方競馬の騎手を養成する地方競馬教養センター(NAR)でも同様に厳しい体重制限が課されており、こちらも生年月日に応じて45kg〜47kg以下という基準が設けられています。中央・地方を問わず、騎手という職業は、プロとしてデビューするずっと以前から、体重計の数字との孤独な戦いが始まっているのです。

この入学時の体重制限は、単に軽い人材を選抜しているわけではありません。生まれ持った体格として、将来にわたって騎手としての体重を維持できる可能性が高いかどうかを判断する、非常に重要な指標となっているのです。

斤量オーバーしたらどうなるの?

- YUKINOSUKE

もし、レース当日の検量で定められた斤量をわずかでも超過してしまった場合、騎手には極めて厳しいペナルティが科せられます。これは「斤量超過」と呼ばれ、公正なレース施行の根幹を揺るがす重大なルール違反であり、プロフェッショナルとして決して許されない行為と見なされます。

検量は、レースの約50分前に行われ、騎手の体重と全ての馬具を合わせた重量を測定する「前検量」と、レースで7着までに入線した騎手に対して行われる「後検量」の2回、厳密に実施されます。この両方をクリアしなければなりません。万が一、この検量で斤量超過が発覚した場合、その度合いや状況に応じて、主に3段階の処分が下されることになります。

斤量超過による具体的なペナルティ

斤量超過が発覚した場合の処分は、JRAの裁決委員会によって慎重に判断されますが、主に以下のような種類があります。

- 過怠金(かたいきん)・戒告(かいこく):比較的軽微な超過、例えば数百グラム程度のオーバーの場合に科されることが多い金銭的な罰則です。金額は1万円から上限50万円までと幅広く、超過したグラム数や状況に応じて判断されます。戒告は文書による公式な注意処分です。

- 騎乗停止:悪質な場合や、短期間に繰り返し斤量超過を犯した場合に科される、非常に重い処分です。一定期間(競馬開催日で1日から最大6日間)、全てのレースに騎乗することができなくなります。これは騎手にとって収入の途絶に直結する、深刻なペナルティです。

- 再教育:これらの制裁には、違反の種類ごとにポイントが設定されています。年間の累積ポイントが30点を超えた場合、JRA競馬学校などに召集され、体重管理の方法や騎手としての心構えに関する再教育を受けなければなりません。

しかし、これらの直接的な罰則以上に深刻なのが、馬主や調教師、そして馬券を購入するファンからの信頼を根こそぎ失うことです。体重管理は騎手の最も基本的かつ重要な責務であり、それを怠ったと見なされれば、その後の騎乗依頼が激減してしまう可能性があります。一度失った信頼を取り戻すことは非常に困難であり、斤量超過は収入の途絶だけでなく、自身のキャリアそのものを危うくする、最も避けなければならない行為なのです。

体重 57kgが重い理由

- YUKINOSUKE

一般の成人男性の平均体重から考えれば、57kgという数字は決して重いものではありません。厚生労働省の統計によれば、20代から40代の日本人男性の平均体重は60kg台後半から70kg台であり、むしろ57kgは軽い部類に入ります。しかし、ジョッキーの世界では、「騎手体重57kg」はキャリアの選択肢を著しく狭める、非常に重い数値と見なされ、大きなハンデとなり得ます。

その理由は、やはり「斤量」という競馬独自のルールにあります。仮に騎手の体重が57kgだとします。そこに、レースで必須となる鞍やプロテクター、鐙などの馬具の重さ(約2〜3kg)が加わると、合計の重量はそれだけで60kg近くに達してしまいます。

一方で、中央競馬の平地競走では、最低負担重量が50kgに設定されるレースや、3歳牝馬限定戦で54kgが基準となるレースも少なくありません。特に、経験の浅い若手騎手や女性騎手には、後述する減量特典があるため、時には40kg台という極めて軽い斤量で出走する馬もいます。体重が57kgの騎手は、こうした軽い斤量が設定された大多数の馬には、物理的に騎乗することが不可能なのです。

騎乗機会の減少がもたらす深刻な「負のスパイラル」

騎乗できるレースが限られるということは、単にチャンスが減るというだけでなく、キャリアにおいて以下のような深刻な「負のスパイラル」に陥る危険性をはらんでいます。

- 騎乗依頼の減少:調教師は、様々な斤量の馬に対応できる、いわば「使い勝手の良い」騎手を起用したいと考えます。体重が重い騎手は、依頼の選択肢から自ずと外れやすくなり、有力馬に乗るチャンスも巡ってきにくくなります。

- 収入の減少:騎手の収入の多くは、レースに騎乗することで得られる「騎乗手当」や、5着以内に入線することで賞金の一部が分配される「進上金」です。騎乗数が減れば、収入も直接的に減少し、生活基盤が揺らぎます。

- 経験と実績の停滞:レースという最高の実践の場から遠ざかれば、騎乗技術を磨き、ファンや競馬関係者に自身の能力をアピールする機会も失われていきます。結果として、周囲からの評価も上がらず、さらに依頼が減るという悪循環に陥ります。

- 引退への道:最終的に、騎乗機会が得られなければ騎手として生計を立てることはできず、たとえ20代であっても、志半ばで引退を余儀なくされるケースも少なくないのが、この世界の厳しさです。

これらの理由から、多くの騎手は騎乗依頼が安定して得られる最低ラインの斤量よりもさらに低い、50kg前後の体重を自身の「標準体重」として設定し、日々過酷な努力を続けているのです。

中央競馬の騎手が体重を維持するプロの技

- JRA所属騎手 体重一覧

- 騎手の体重と身長の関係

- 騎手の体重が軽すぎる理由とは

- 女性騎手の体重の特別ルール

- ジョッキーがほとんど食べない物

JRA所属騎手 体重一覧

- YUKINOSUKE

トップクラスで活躍を続けるジョッキーたちが、どれほど厳しい自己管理のもとでその体重を維持しているのか、実際の数値を見るとより深く理解できます。ここでは、JRAに所属する主要な騎手の公表プロフィール(2024年時点のデータを含む)を参考に、その体重と身長、そして体格指数であるBMIを一覧で見ていきましょう。

| 騎手名 | 身長 | 体重 | BMI |

|---|---|---|---|

| 武 豊 | 170.0cm | 51.0kg | 17.6 |

| C.ルメール | 163.0cm | 53.0kg | 19.9 |

| 川田 将雅 | 159.0cm | 51.0kg | 20.2 |

| 横山 武史 | 165.0cm | 45.3kg | 16.6 |

| 坂井 瑠星 | 170.0cm | 48.0kg | 16.6 |

| M.デムーロ | 156.5cm | 52.0kg | 21.2 |

| 松山 弘平 | 164.0cm | 50.0kg | 18.6 |

| 藤田 菜七子 | 157.4cm | 46.0kg | 18.6 |

| 今村 聖奈 | 159.0cm | 47.5kg | 18.8 |

(注)データはJRA公式サイトなどの公表値を基にしており、最新の数値と異なる場合があります。BMI(Body Mass Index)は、体重[kg] ÷ (身長[m] × 身長[m])で算出され、世界保健機関(WHO)の基準では18.5未満で「低体重(痩せ型)」とされます。

この一覧を見ると、多くのトップジョッキーが40kg台後半から50kg台前半という極めて軽い体重を維持しており、BMIの数値も「低体重」の領域にあることが明確に分かります。特に注目すべきは、日本人男性の平均身長に近い170cmの武豊騎手や坂井瑠星騎手が、それぞれ51kg、48kgという驚異的な体重を長年にわたってキープしている点です。これは、彼らの卓越したプロ意識と、日々の絶え間ない努力による、まさにアスリートとしての自己管理能力の高さを明確に物語っています。

また、この表からは、必ずしも「体重が軽ければ軽いほど良い」というわけではないことも読み取れます。各騎手が、自身の身長や骨格、そして筋力を最大限に活かせる「ベストな騎乗体重」を、日々の試行錯誤の中で見つけ出し、維持しているのです。

騎手の体重と身長の関係

- YUKINOSUKE

騎手になるための募集要項には、体重のように厳格な身長の規定は明記されていません。しかし、JRA競馬学校の要項に「おおむね175.0cm以下であることが望ましい」という記述があるように、事実上、身長は低い方が有利とされています。

その理由は極めてシンプルで、身長が高ければ骨格が大きくなり、必然的に体重も重くなる傾向があるためです。体重管理が騎手の生命線である以上、身長が低い方が体重を軽く維持しやすいのは言うまでもありません。また、小柄な方が空気抵抗を受けにくく、馬上で体を小さく折りたたむ独特の騎乗フォーム「モンキー乗り」を維持しやすいという物理的な利点もあります。

身長によるメリット・デメリット

一般的に、身長の高さと低さにはそれぞれ以下のようなメリット・デメリットがあると考えられています。

- 身長が低い騎手

メリット:体重管理が比較的容易で、軽い斤量のレースにも対応しやすい。重心が低く安定しやすい。

デメリット:パワー面で劣る可能性があり、馬を制御するのに強い筋力が必要となる場合がある。

- 身長が高い騎手

メリット:リーチが長く、手足を使って馬を御する際にダイナミックな騎乗ができる。パワーをつけやすい。

デメリット:体重を軽く維持するための減量が極めて過酷になる。少しの増量が命取りになりやすい。

しかし、レジェンドである武豊騎手(170cm)や、弟の武幸四郎元騎手(177cm)のように、高身長でありながらトップに君臨し続けた騎手も存在します。これは、彼らが並外れた努力によって減量のデメリットを克服し、身長の高さをアドバンテージに変えている証拠です。結局のところ、身長に関わらず、定められた斤量をクリアし、最高のパフォーマンスを発揮できるかどうかが最も重要だと言えるでしょう。

騎手の体重が軽すぎる理由とは

- YUKINOSUKE

ジョッキーの姿を間近で見て、「ガリガリ」「痩せすぎではないか」と健康面を心配に思う方も少なくないでしょう。しかし、彼らの研ぎ澄まされた肉体は、単に体重が軽いというだけではありません。そこには、レースで勝利するために身体機能を極限まで高めた、アスリートならではの明確な理由が存在します。

理由①:体脂肪を極限まで削ぎ落とした「機能的な筋肉」

第一に、騎手の体脂肪率が極めて低いことが挙げられます。トップクラスの騎手の中には体脂肪率が一桁台前半という選手も珍しくありません。これは、長距離を走るマラソンランナーや、極限まで体を絞り込むボディビルダーの減量期に匹敵する、あるいはそれ以上に低い驚異的な数値です。 馬を巧みに操るために必要なのは、見た目の大きさ(バルク)ではなく、馬上で激しく揺れる体を安定させ続ける強靭な体幹と、馬に的確な指示を送り続けるための下半身や腕の筋肉です。彼らは、競馬学校時代から叩き込まれる木馬トレーニングや、バランスボールなどを活用し、体重を増やすことなく筋力を高める特殊なトレーニングを日々積んでいます。そして、パフォーマンスの邪魔になる余分な脂肪を徹底的に削ぎ落としているのです。その結果、見た目は細身でも、中身は高密度の機能的な筋肉が詰まった、非常に効率の良い肉体となるのです。

理由②:検量をパスするための最終手段「水抜き」

第二の理由が、レース直前に行われる「水抜き」という最終調整です。これは、前述した食事制限だけでは落としきれない最後の数百グラムから1kg以上を、トレーニングセンターに併設されたサウナや長時間の半身浴で汗として強制的に排出し、文字通り身体から水分を絞り出す過酷な作業を指します。 多くの騎手は、レース前日の夜から当日の朝にかけてこの水抜きを行い、一時的に体重を落として検量に臨みます。検量後にはスポーツドリンクなどで水分を補給しますが、レース時にはまだ身体が水分を欲している脱水に近い状態であり、これが彼らの見た目をよりシャープに見せる一因ともなっています。

「水抜き」がもたらす深刻な健康リスク

この水抜きは、短時間で効果的に体重を落とせる反面、身体に多大なリスクを伴う危険な行為でもあります。急激な脱水は、筋肉の痙攣や持久力の低下といったパフォーマンスの低下、そして集中力や判断力の鈍化を招きます。コンマ1秒の判断が大きな事故に繋がりかねない競馬において、これは致命的です。さらに、長期的には腎臓への大きな負担となり、深刻な健康被害を引き起こす可能性も指摘されています。元騎手の武幸四郎調教師は、現役時代の過酷な減量が原因で骨密度が70歳代に相当すると語っており、その厳しさを物語っています。

このように見ると、ジョッキーの「ガリガリ」に見える身体は、不健康なのではなく、競馬という特殊な競技で勝つために、科学的トレーニングと極限の自己管理によって進化した「究極の機能美」の現れなのです。

女性騎手の体重の特別ルール

- YUKINOSUKE

競馬界では、近年、女性騎手の活躍を後押しし、才能ある人材が長くキャリアを続けられる環境を整備するための特別なルールが導入されています。それが、負担重量を軽くする「減量特典(アローワンス)」です。一見すると「女性だけ優遇されていて不公平では?」と感じるかもしれませんが、これには、男女間における平均的な体力差を斤量で補い、誰もが同じ土俵でその技術を競えるようにするという明確な目的があります。

JRAでは2019年からこの制度が本格的に導入され、女性騎手は平地競走において、見習い期間を終えた後も一律で2kgの減量が適用されることになりました。これは、デビューから5年未満で勝利度数が100回以下の「見習い騎手」に与えられる1kg〜3kgの減量と合わせることも可能です。例えば、デビューしたばかりで勝利度数が50回以下の女性騎手の場合、見習い騎手としての減量(2kg)と女性騎手としての減量(2kg)を合わせて、合計で4kgもの大きな減量特典を受けることができます。斤量が1kg違うだけで着順が大きく変わる競馬の世界において、この2kgから4kgという数値がレースに与える影響は計り知れません。

減量制度のメリットと課題

この制度は、女性騎手の騎乗機会を増やすという大きな成果を上げていますが、その一方で、様々な立場から賛否両論があり、活発な議論の対象ともなっています。

- メリット・賛成意見:

- 減量があることで馬主や調教師が女性騎手を起用しやすくなり、実戦経験を積む機会が大幅に増加します。

- 多くのレースに騎乗することで技術が向上し、将来的に減量特典がなくともトップクラスで戦える騎手の育成に繋がります。

- 藤田菜七子元騎手や今村聖奈騎手のように、女性騎手の活躍が新たなファン層を開拓し、競馬界全体の活性化に貢献します。

- デメリット・慎重意見:

- 「斤量の恩恵で勝った」と見なされ、騎手本来の騎乗技術が正当に評価されにくくなるのではないかという懸念があります。

- 騎手自身が「本当の実力で認められたい」という葛藤を抱え、精神的なプレッシャーになる可能性があります。

- 馬券を予想するファンにとって、この減量幅がレースの展開を複雑にし、予想を難しくする一因になるとの声もあります。

近年、藤田菜七子元騎手のJRA女性騎手最多勝記録の更新や、今村聖奈騎手の新人女性騎手年間最多勝記録の樹立など、女性騎手の目覚ましい活躍の背景には、この制度が大きく貢献していることは間違いありません。このルールが、いつか必要なくなるほど女性騎手全体の実力が底上げされ、男女の垣根なく競い合える日が来ることこそが、この制度の本当の成功と言えるのかもしれません。

ジョッキーがほとんど食べない物

- YUKINOSUKE

ジョッキーにとって食事は、レースで最高のパフォーマンスを発揮するための重要な仕事の一部であり、その内容は極めてストイックです。体重増加に直結する特定の食べ物を徹底的に避ける傾向にあります。

では、ほとんどのジョッキーが口にしない物とは何なのでしょうか。その理由は単に「カロリーが高いから」という単純なものではありません。そこには、レースでの集中力や持久力を最大化するための、緻密な栄養学的戦略が隠されています。具体的には、以下の3つの食品群が挙げられます。

① 炭水化物(白米、白いパン、ラーメンなど)

炭水化物は身体を動かすための重要なエネルギー源ですが、白米やパン、麺類などの精製された炭水化物は、摂取すると血糖値を急激に上昇させます。すると、それを下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌され、血中の糖分を脂肪細胞に取り込んで体脂肪として溜め込みやすくしてしまうのです。 さらに、血糖値の急上昇とその後の急降下は、レース中の集中力低下や強い眠気の原因にもなりかねません。そのため、特にレースを控えた週末は摂取を極限まで控える騎手がほとんどです。食べる場合でも、血糖値の上昇が緩やかな玄米やオートミールなどを少量に留めるのが一般的です。

② 脂質の多い肉類・揚げ物

豚バラ肉や牛の霜降り肉、天ぷらやとんかつなどの揚げ物は、高カロリーであることはもちろん、消化に非常に時間がかかり、胃腸に大きな負担をかけます。レース当日に最高のコンディションを維持するためには、身体の内側から軽くしておくことが不可欠です。消化にエネルギーを使い、胃が重い状態では、最高のパフォーマンスは発揮できません。タンパク質を補給する際は、消化が良く高タンパク・低脂質な鶏のささみや胸肉、タラなどの白身魚、そして豆腐などの大豆製品が選ばれるのがセオリーです。

③ 洋菓子・スナック菓子

これらは、「糖質」と「脂質」という、最も脂肪に変わりやすい栄養素の悪魔的な組み合わせであり、ほとんどの騎手が「最大の敵」と口を揃えます。ビタミンやミネラルなどの身体に必要な栄養素がほとんど含まれていない、いわゆる「エンプティカロリー」の代表格です。満足感は一時的なもので、栄養にはならず脂肪として蓄積されやすい上に、強い依存性があり食欲のコントロールを乱す原因となるため、完全に断っている騎手が大半です。

武豊騎手は本当に例外なのか?

ちなみに、レジェンドの武豊騎手は様々なメディアで「特に食事制限はしていない」「お酒も楽しむ」と公言しています。しかし、これは決して無頓着なのではなく、長年のトップアスリートとしての経験から、自分の身体に必要なものを、必要な時に、必要なだけ摂取するという鋭い感覚が備わっていると考えるべきでしょう。そして何より、レースのない日も早朝から数多くの馬の調教に騎乗するという、他のアスリートの特別なトレーニングに匹敵するほどの膨大な運動量で、摂取したカロリーを消費していることが大きな理由です。これは誰もが真似できるスタイルではない、特別な例と言えます。

このように、ジョッキーの食事選びは単なる好き嫌いや我慢ではなく、レースでコンマ1秒を削り出し、勝利を掴むための、緻密な戦略の一部なのです。

中央競馬 騎手体重管理の重要性

この記事を通じて、中央競馬の騎手がいかに「体重」という要素と深く向き合い、そのキャリアを築いているか、その一端をご理解いただけたかと思います。最後に、本記事の要点を改めて整理し、その重要性を確認しましょう。

- 仕事の根幹

中央競馬の騎手にとって体重管理は、単なる健康維持ではなく、レースの勝敗を左右し、自身のキャリアを築く上で最も重要な仕事の一つです。 - 「斤量」というルール

レースで馬が背負う重さ「斤量」には、騎手の体重と馬具が含まれ、この重さがレース結果に直結します。 - 1kgの重み

斤量が1kg増えると約1馬身の差が出ると言われ、ゴール前のわずかな差が勝敗を分ける競馬において、これは決定的な要素です。 - 公式規定と事実上の制限

プロ騎手にJRAが定める明確な体重上限はありませんが、多くのレースの斤量に対応するため、事実上の厳しい体重制限が存在します。 - プロへの登竜門

JRA競馬学校の入学試験では、年齢に応じて46kg〜49kg以下という、プロになるための最初の関門として厳しい体重制限が設けられています。 - 斤量超過の罰則

レース当日に斤量をオーバーすると、騎乗停止や過怠金などの重い罰則が科せられます。 - 信頼の失墜

罰則以上に、斤量超過は馬主や調教師からの信頼を失うことにつながり、騎手生命にとって致命的となり得ます。 - 57kgの壁

騎手の体重が57kgあると、騎乗できるレースが大幅に限られるため、キャリアを続ける上で非常に重い数値と見なされます。 - プロの標準体重

多くのトップジョッキーは、様々なレースに対応するため、40kg台後半から50kg台前半の体重を維持しています。 - 身長と体重の関係

身長に明確な規定はありませんが、体重管理のしやすさから、結果的に小柄な方が有利とされる傾向にあります。 - 研ぎ澄まされた肉体

騎手が極端に痩せて見えるのは、体脂肪を極限まで削ぎ落とし、レース直前に「水抜き」という過酷な減量を行うためです。 - 女性騎手の減量特典

男女の平均的な体力差を補うため、女性騎手には一律で2kgの減量特典が適用され、活躍の機会を広げています。 - ストイックな食生活

多くの騎手は、体重増加に直結する炭水化物、脂質、そして洋菓子などを徹底的に避ける食生活を送っています。 - プロ意識の結晶

中央競馬における騎手の体重は、彼らの並外れたプロフェッショナルな自己管理能力の結晶であり、その背景には絶え間ない努力が存在します。

コメント