「ばんえい競馬はオッズが高くて儲かるらしい」そんな魅力的な噂を耳にして、その実態に強い関心を寄せているのではないでしょうか。実際に、時として競馬の高額配当ランキングを賑わせるほどの、ばんえい競馬が記録した最高配当のニュースは、多くのファンの心を掴んで離しません。しかし、華やかな高配当の裏側で、「実際の平均配当はどのくらいで、安定して利益を出すことは本当に可能なのか」という現実的な疑問が浮かぶのも当然のことです。

結論から言えば、成功の鍵は、私たちが慣れ親しんだ平地競馬の常識を一度リセットし、世界で唯一のこのレース形式に最適化された、ばんえい競馬ならではの予想理論と戦略的な買い方をマスターすることにあります。そのためには、まず、ファンが抱く根本的な問いへの理解が不可欠です。

例えば、「そもそも主役である『ばん馬』とサラブレッドの違いは何ですか?」という問い。これは、レースの性質を決定づける最も基本的な要素です。さらに、「ばんえい競馬は何キロの鉄ソリを引っ張るのですか?」という疑問は、レースのハンディキャップの根幹に関わります。そして、観戦者が最も驚くであろう「レースの途中で馬が止まってしまうのはなぜですか?」という光景の裏には、勝敗を左右する深い戦略が隠されています。加えて、「ばんえい競馬のレコードタイムは存在するのか」といった専門的な知識も、予想の精度を格段に引き上げるでしょう。

この記事では、ばんえい競馬でなぜ高いオッズが生まれやすいのか、その構造的な理由を解き明かすとともに、具体的な馬券攻略法まで、あなたの知りたいことに真正面からお答えします。読み終える頃には、あなたもばんえい競馬の奥深い世界の虜となっているはずです。

- ばんえい競馬で高配当が生まれる理由

- 過去の最高配当や払戻金のランキング

- レース予想に役立つ独自のチェックポイント

- 高オッズを狙うための具体的な買い方

ばんえい競馬がオッズ高い理由と高配当の実績

- ばんえい競馬の最高配当はいくら?

- 競馬の高配当ランキングとの比較

- ばんえい競馬の平均配当はどのくらい?

- ばん馬とサラブレッドの違いは何ですか?

- ばんえい競馬は何キロの鉄ソリを引く?

- レース中に馬が止まってしまうのはなぜ?

ばんえい競馬の最高配当はいくら?

- YUKINOSUKE

ばんえい競馬が多くのファンを惹きつけてやまない理由の一つに、一瞬にして夢を掴むことができる、高額配当への尽きない期待感が挙げられます。そのポテンシャルは単なる噂やイメージではなく、過去の公式記録が何よりも雄弁に物語っています。

ばんえい競馬の歴史に燦然と輝く三連勝単式(三連単)の最高配当記録は、2016年4月23日、帯広競馬場で行われた第6レースで誕生しました。10頭立てで行われたこのレースの払戻金は、なんと2,550,690円。100円の馬券が、一瞬にして約2万5千倍に姿を変えたのです。この記録は、ばんえい十勝の公式サイトでも正式なレコードとして公表されています。(出典:ばんえい十勝オフィシャルホームページ「歴代最高配当更新」)

この歴史的な配当が生まれた背景には、ばんえい競馬ならではの波乱の要素が凝縮されていました。レースの結果は、1着が7番人気のテンマデトドケ号、2着が8番人気のアアモンドヒメ号、そして3着には9番人気のホクショウモエ号が入線するという、人気薄の馬たちが上位を独占する展開でした。三連単の組み合わせとしては、全720通り中669番目という、ほとんどのファンが予想だにしなかった結末だったのです。

ばんえい競馬 三連単配当TOP5

このレコード更新は決して単発の出来事ではありません。ばんえい競馬では、100万円を超える高額配当がこれまでに何度も記録されています。以下の表は、その中でも特に高額だったレースの一覧です。これらは決して単なる偶然ではなく、後述するソリの重量や馬場水分といった、ばんえい競馬独自の複雑な要素が絡み合って生まれる「必然的な波乱」の結果とも言えるでしょう。

| 順位 | 日付 | レース | 払戻金額 |

|---|---|---|---|

| 第1位 | 2016年4月23日 | 6R | 2,550,690円 |

| 第2位 | 2012年1月15日 | 6R | 1,719,320円 |

| 第3位 | 2013年11月24日 | 3R | 1,636,860円 |

| 第4位 | 2012年12月2日 | 3R | 1,362,800円 |

| 第5位 | 2012年12月30日 | 2R | 1,540,730円 |

桁違いの配当を生む「重勝式馬券」

三連単の記録もさることながら、ばんえい競馬にはさらに桁違いの配当を生み出す可能性を秘めた馬券が存在します。それが、複数のレースの勝ち馬を連続で当てる「重勝式馬券」です。

特に高額配当が期待できるのが、インターネット投票サイト「オッズパーク」でのみ購入可能な「オッズパークLOTO」です。中でも、指定された後半5レースの勝ち馬を全て当てる「5重勝単勝式」は、的中者がいない場合に払戻金が次回に繰り越される「キャリーオーバー」制度により、時に億単位の配当が生まれる可能性も秘めています。

実際に、三連単のレコードが更新された2016年4月23日には、この「5重勝単勝式」で10,222,930円という、1千万円を超える超高額配当が1口的中しました。これは、ばんえい競馬が単一レースの予想だけでなく、複数のレースを読み解くことで、さらに大きな夢を掴める計り知れないポテンシャルを持っていることを如実に物語っています。

競馬の高額配当ランキングとの比較

- YUKINOSUKE

前述の通り、ばんえい競馬で記録された約255万円という三連単の最高配当は、それ自体が非常に高額で魅力的です。しかし、その本当の価値と性質を理解するためには、日本の公営競技の頂点に立つ中央競馬(JRA)の歴代高額配当ランキングと比較してみるのが一番です。

JRAの公式記録によると、日本の競馬における歴代最高払戻金は、5つのレースの勝ち馬をすべて当てる「WIN5」で記録された5億5444万6060円(2023年1月9日)というとてつもない金額です。また、1レースの払戻金に限定しても、三連単で29,832,950円(2012年8月4日)という、約3,000万円の記録が存在します。これらの金額だけを単純に比較すると、ばんえい競馬の記録は見劣りするように感じられるかもしれません。

しかし、重要なのは払戻金の額面だけではありません。その配当がどのような確率の上に成り立っているのか、その背景にある「組み合わせ総数」にこそ、ばんえい競馬の真の魅力が隠されています。

ばんえい競馬と中央競馬(JRA)の比較

以下の表は、それぞれの最高配当が生まれたレースの基本的な条件を比較したものです。特に「組み合わせ総数」の差に注目してください。

| 項目 | ばんえい競馬 | 中央競馬(JRA) |

|---|---|---|

| 最大出走頭数 | 10頭 | 18頭 |

| 三連単の組み合わせ総数 | 720通り (10×9×8) | 4,896通り (18×17×16) |

| 三連単の最高配当 | 約255万円 | 約2,983万円 |

| 重勝式(WIN5)の最高配当 | 約1,022万円 (5重勝) | 約5億5444万円 (WIN5) |

組み合わせ総数の違いが意味すること

この表が示す最も重要な事実は、三連単において、ばんえい競馬の組み合わせ総数がJRAの約7分の1しかないという点です。単純計算で、的中する確率が7倍も高い土俵でありながら、200万円を超える高額配当が何度も記録されているのです。

これは、馬券を購入するファンの視点から見ると、非常に大きな違いとなって現れます。

正直なところ、18頭立てのレースで人気薄の馬3頭が絡む組み合わせを狙って当てるのは、もはや運や奇跡に近い領域です。しかし、10頭立てであれば、全馬の能力やその日の状態を分析し、「このレースは荒れる可能性がある」と戦略的に高配当を狙うことが十分に可能です。ばんえい競馬の高配当は、ただの幸運ではなく、深い洞察と分析の結果として手繰り寄せることができる「狙える高配当」なんです。

つまり、JRAの記録が「宝くじのような夢」であるとすれば、ばんえい競馬の記録は「現実的な確率の中で、自らの予想と戦略を駆使して掴み取ることができる大きな夢」と言えるでしょう。この絶妙なバランスこそが、多くの競馬ファンをばんえいの世界に引き込む、他にはないユニークな魅力なのです。

ばんえい競馬の平均配当はどのくらい?

- YUKINOSUKE

「ばんえい競馬の平均配当は一体いくらなのか?」—これは、多くの初心者が抱く当然の疑問です。しかし、この問いに対して「平均〇〇円です」と一つの具体的な数値で答えることは、残念ながら非常に困難であり、また誤解を招く可能性があります。なぜなら、ばんえい競馬の配当は、レースの格付け、ソリの重量、そして何より馬場水分といった無数の特殊な要因によって、まるで生き物のように大きく変動するからです。

その実態は、「平均」という一つの指標に収束するのではなく、「極端に低い配当」と「極端に高い配当」という両極端な結果に分かれる傾向が非常に強いのです。この二面性を理解することが、ばんえい競馬の配当の本質を掴む鍵となります。

ばんえい競馬の配当が示す「二つの顔」

ばんえい競馬の配当が両極端になる理由を、具体的なレース結果を例に見てみましょう。

- 堅い決着の例(低い配当)

出走頭数が少ないため、実力上位の人気馬3頭が順当に1~3着を占めることも珍しくありません。このような「堅い」決着となった場合、三連単の配当は2,000円~5,000円程度、時には1,000円台という低い配当になることもあります。

- 大波乱の例(高い配当)

その一方で、前述の通り、人気薄の馬が激走して上位を占めると、配当は一気に跳ね上がります。2012年1月15日の第6レースでは、6番人気→10番人気→5番人気という決着で、三連単1,719,320円という高配当が記録されました。

このように、ばんえい競馬の配当は、穏やかな顔と荒々しい顔という二つの側面を併せ持つのです。

配当の仕組みを支える「払戻率」

では、なぜこのような配当のばらつきが生まれるのでしょうか。その根底にあるのが、馬券の売上を的中者に分配する際のルールである「払戻率」です。払戻率とは、ファンが購入した馬券の総売上から、主催者(帯広市)の運営経費などを差し引いた後、的中者に払い戻される金額の割合を指します。この割合は、券種ごとに法律で定められています。

ばんえい競馬の券種ごと払戻率

払戻率(還元率)が高いほど、ファンにとって有利な券種と言えます。ばんえい競馬では、単勝と複勝が最も高い80%に設定されています。(出典:【公式】ばんえい十勝|払戻率について)

| 券種(正式名称) | 払戻率 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| 単勝式 / 複勝式 | 80.0% | 売上の80%が的中者に分配される |

| 枠複 / 馬複 / 馬単 / ワイド | 75.0% | 売上の75%が的中者に分配される |

| 三連複 / 三連単 | 72.5% | 売上の72.5%が的中者に分配される |

| 重勝式(5重勝 / 7重勝) | 70.0% | 売上の70%が的中者に分配される |

重要なのは、この払戻率自体はレースの波乱度に関わらず一定であるという点です。つまり、堅い決着のレースでも、大波乱のレースでも、例えば三連単であれば売上の72.5%が的中者に分配されるというルールは変わりません。堅い決着の場合は、多くの的中者でその72.5%を分け合うため一人当たりの配当は低くなり、逆に大波乱の場合は、ごく少数の的中者で独占するため、一人当たりの配当が爆発的に高くなるのです。

つまり、ばんえい競馬で勝つための思考法は、「平均配当はいくらか?」と考えるのではなく、「今日のこのレースは堅く収まる可能性が高いか、それとも波乱含みか?」というレースの性質を見極めることにあります。馬場が重くてパワーが問われる日や、実績の拮抗した馬が集まったレースは、高配当のチャンスかもしれませんね。

この「予測不能性」こそが、ばんえい競馬の高いオッズを生み出す源泉であり、単なるギャンブルではない、奥深い知的ゲームとしての魅力をファンに提供しているのです。

ばん馬とサラブレッドの違いは何ですか?

- YUKINOSUKE

ばんえい競馬を心から楽しみ、そして馬券を的中させるためには、レースの主役である「ばん馬」と、私たちが普段「競馬」と聞いて思い浮かべる「サラブレッド」との間に横たわる、根本的な違いを理解することが不可欠です。同じ「馬」という生き物でありながら、その血統、歴史、体格、そして得意とすることは全く異なり、その違いこそが、ばんえい競馬という唯一無二の競技を生み出しているのです。

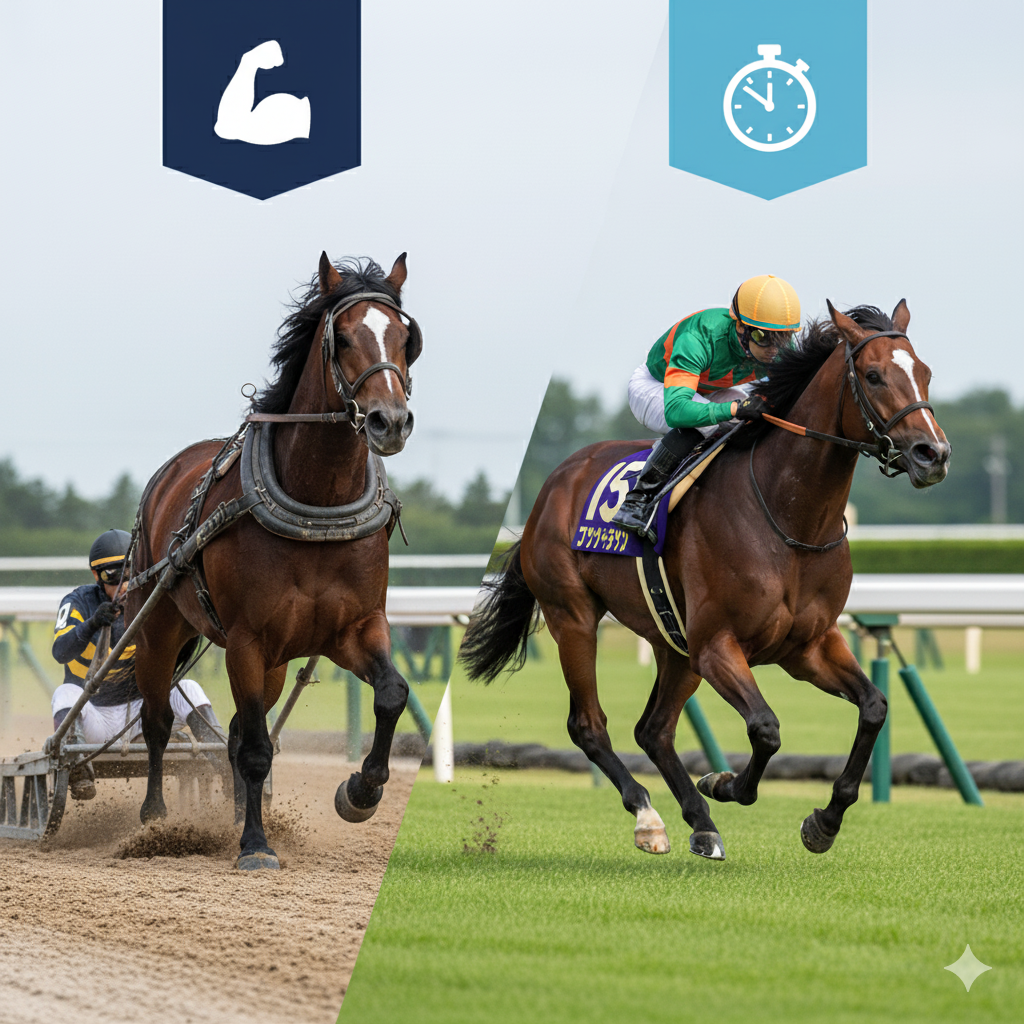

両者の違いは、しばしば「重量挙げの選手」と「マラソンランナー」に例えられます。片や極限のパワーを、片や究極のスピードをと、それぞれが異なる能力の頂点を目指して進化してきました。この違いを理解せずして、ばんえい競馬の予想を組み立てることはできません。

北海道開拓の歴史を背負う「ばん馬」

ばんえい競馬で活躍する「ばん馬」は、単なる競走馬ではありません。そのルーツは、明治時代に日本の未開の地であった北海道を開拓した先人たちの、苦難と栄光の歴史と深く結びついています。うっそうとした原生林を切り拓き、広大な大地を耕すために、彼らにとって馬は単なる家畜ではなく、共に汗を流すかけがえのない「相棒」でした。その過酷な作業に耐えうる強靭な馬として、ヨーロッパから導入されたのが、ばん馬の祖先となる「重種馬」たちです。

ばん馬の血を構成する「三つの柱」

現在のばん馬は、主にこれら3つの品種の長所を掛け合わせて生み出された、いわば「ハイブリッドホース」です。それぞれの品種が持つ特性が、レースの様々な局面で活かされています。

- ペルシュロン種(フランス原産)

ばん馬の基礎となった品種で、長く太い胴体と強靭な脚を持ち、持続的な牽引力に優れます。レースのクライマックスである第2障害をじっくりと登り切る、そのスタミナと粘り強さの源泉となっています。 - ブルトン種(フランス原産)

筋肉量が非常に多く、瞬発力に長けているのが特徴です。スタートダッシュや、第1障害を一気に越える際の爆発的なパワーをばん馬に与えています。 - ベルジャン種(ベルギー原産)

他の重種馬に比べて背が高く、脚が長いという特徴があります。これは、障害を越えた後の平坦な直線で、スピードに乗って力強く歩を進める能力、すなわちトップスピードの持続力に繋がっています。

これらの品種を交配させた馬は「日本輓系種(にほんばんけいしゅ)」と呼ばれ、まさにばんえい競馬で勝つために最適化された、日本独自の馬なのです。

スピードを追求する「サラブレッド」

対照的に、サラブレッドは18世紀のイギリスで、「より速い馬」を生産することだけを目的に、アラブ馬などを基礎として徹底的な品種改良と血統管理の末に生み出された「軽種馬」です。そのスリムでしなやかな体型は、空気抵抗を最小限に抑え、効率的にスピードを出すために進化した、まさに走る芸術品と言えます。

ばん馬とサラブレッドの比較一覧

両者の違いを以下の表にまとめました。求められる能力のベクトルが全く異なることが、一目でご理解いただけるはずです。

| 項目 | ばん馬 (重種馬) | サラブレッド (軽種馬) |

|---|---|---|

| 体重 | 約800kg~1,200kg | 約450kg~550kg |

| 体型 | 全身が分厚い筋肉で覆われ、脚が太くがっしりしている | スリムでしなやかな筋肉を持ち、脚が細長くスマート |

| ルーツ | 農耕、荷役(北海道開拓の歴史) | 競走、乗馬(スピードの追求) |

| 得意なこと | 重いものを曳くパワーと持久力 | 速く走るスピードと瞬発力 |

| レースで求められる能力 | パワー、持久力、障害攻略の巧拙 | スピード、瞬発力、心肺機能 |

| 気性 | 温厚で忍耐強い傾向 | 繊細で瞬発力に優れる傾向 |

結論として、ばんえい競馬は「どの馬が最もパワフルでスタミナがあるか」を競う、世界で唯一の馬による重量挙げのような競技です。一方で、サラブレッド競馬は「どの馬が最も速いか」を競う、我々がよく知る陸上競技と言えます。この根本的な違いを念頭に置くことが、ばんえい競馬の予想において、他の誰よりも一歩先を行くための第一歩となるのです。

ばんえい競馬は何キロの鉄ソリを引く?

- YUKINOSUKE

ばんえい競馬のレースを成り立たせている象徴的な存在が、馬たちがその巨体で曳き上げる鉄製のソリです。このソリの重量、すなわち「ばんえい重量(積載重量)」は、単なるハンディキャップではなく、レースの展開と結果そのものを支配する、最も重要なファクターの一つと言えるでしょう。その奥深いハンデキャップシステムを理解することが、ばんえい競馬攻略の核心に迫ることに繋がります。

ばんえい重量は、平地競馬で騎手や鞍、おもりを含めた「負担重量」に相当しますが、そのスケールは桁違いです。騎手が乗るソリ本体の重量に加えて、レース条件に応じた重り(鉄のブロック)を積載し、その合計重量が競走条件となります。基本となる重量は若馬や牝馬の軽いもので460kgから始まり、年度末に行われる最高峰の重賞レース「ばんえい記念」では、全馬一律で1,000kg(1トン)にも達します。この重量が、各馬の能力に応じて公平なレースが成立するよう、非常に厳密なルールに基づいて設定されているのです。

ばんえい重量を決定する複雑な要因

一頭の馬が曳くソリの重量は、単一の要素で決まるわけではありません。「クラス」「年齢・性別」「レースの格」、そして「開催時期」という複数の要因が複雑に絡み合って決定されます。

- クラス(格付け)

馬は過去の収得賞金に応じて、最上位の「オープン」から、A1、A2、B1、B2、B3、B4、そして最下級の「C1、C2」まで、非常に細かくクラス分けされています。当然、実力馬が集う上位クラスのレースほど、基本となる重量は重く設定されます。馬がレースに勝利して上のクラスに「昇級」すると、より強い相手と戦うだけでなく、より重いソリを曳くという二重の試練が課せられるのです。 - 年齢・性別による減量

ばん馬の能力が完成されるのは5歳以降と言われており、成長途上にある2歳、3歳、4歳の若馬には、古馬との体力差を考慮した減量措置が適用されます。また、牡馬に比べて体格で劣る牝馬にも、レース条件に応じて10kg~20kgの減量ハンデが与えられます。 - レースの格

日常的に行われる「一般戦」を基準として、獲得賞金が高い「特別戦」、そして最高の栄誉を懸けて争われる「重賞レース」と、レースのグレードが上がるにつれて、課せられる重量も段階的に重くなっていきます。 - 開催時期による加増

ばんえい競馬のシーズンは4月から翌年3月までですが、シーズンが進むにつれて、全てのクラスで基本となる重量が少しずつ重くなっていくという、他の競馬にはない独特のルールがあります。これにより、夏場に強かった馬が、冬になり重量が増えると苦戦する、といった現象が起こります。

【具体例】とある馬の重量変遷イメージ

これらのルールがどのように適用されるか、架空の馬を例に見てみましょう。

| レース条件 | 基本重量 | 加算・減算 | 最終的な重量 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 4歳・B2クラス(4月) | 600kg | -10kg(4歳馬減量) | 590kg | シーズン序盤で基本重量が軽い |

| 4歳・B1クラス(8月) | 650kg | -10kg(4歳馬減量) | 640kg | 昇級と時期の経過で基本重量が増加 |

| 古馬混合・特別戦(12月) | 700kg | なし | 700kg | 5歳になり減量なし。レースの格でさらに増加 |

| 最高峰・ばんえい記念(3月) | 1000kg | なし | 1000kg | 全馬一律の最高重量 |

プロは重量をどう見るか

これほど複雑な重量システムを、予想にどう活かせば良いのでしょうか。ばんえい競馬の予想に慣れないうちは、重量差のインパクトを正確に掴むのが難しいかもしれません。

多くの専門家やベテランファンの間では、「ばんえい競馬の10kgの差は、平地競馬の1kgの差に相当する」という経験則がよく語られます。例えば、ライバルより20kg重いソリを曳く馬は、平地競馬で2kg重い斤量を背負うのと同じくらい不利だと考えられます。この感覚は、出走表を比較検討する上で非常に役立つ基準になりますよ。

したがって、出走表を分析する際は、そこに記載された単なる数値を見るだけでなく、「その馬が過去に何キロの重量を経験し、その時にどのようなパフォーマンスを見せたか」を比較することが極めて重要です。前走、重い重量をものともせずに勝利した馬が、今回斤量が軽くなれば当然、信頼度は増します。逆に、軽い重量でしか好走経験のない馬が、昇級によって一気に斤量が増えた場合は、たとえ人気になっていても疑ってかかるべきでしょう。この「斤量慣れ」を見極めることこそ、ばんえい競馬で高配当を掴むためのプロの視点なのです。

レース中に馬が止まってしまうのはなぜ?

- YUKINOSUKE

ばんえい競馬のレース映像を初めて目にした人が、ほぼ間違いなく驚き、そして「なぜ?」と疑問に思うのが、レースの途中で巨体の馬たちが一斉に、あるいは個別にピタッと歩みを止め、静止する光景でしょう。これは決して馬が疲れて動けなくなったわけでも、騎手がレースを諦めたわけでもありません。実はこれこそが、ばんえい競馬で勝利を掴むために不可欠な、騎手と馬との共同作業によって繰り広げられる、極めて高度な「作戦」なのです。

この戦略的な「停止」を理解するためには、まずばんえい競馬のコースが、単なる直線ではないことを知る必要があります。全長200mのコースは、大きく4つのフェーズに分けることができます。

ばんえい競馬 200mコースの4つのフェーズ

- 序盤(スタート~第1障害):各馬がポジションを取り、最初の関門である高さ1mの第1障害を越える区間。

- 中盤(第1障害後~第2障害前):レースの行方を決定づける駆け引きが行われる最も重要な区間。ここで馬を止め、「息を入れる」作戦が実行されます。

- クライマックス(第2障害):通称「ばんえいポイント」とも呼ばれる、高さ1.6mの最大の難関。ここをどう攻略するかが勝敗を分けます。

- 終盤(第2障害後~ゴール):残された最後の力を振り絞り、ゴールを目指す平坦な直線区間。

馬が止まるのは、主に2番目の中盤エリアです。勝負の分水嶺となる第2障害は、最大1トンものソリを曳く馬たちにとって、肉体的にも精神的にも極限の負荷がかかる最大の難関。この巨大な坂を一気に登り切るためには、瞬間的な爆発力と持続的なパワーの両方が要求されます。そこで騎手たちは、第2障害の手前の平坦な場所で意図的に馬を止め、呼吸を整えさせて一時的にスタミナを回復させるのです。

騎手の腕が試される「三つの駆け引き」

この「息を入れる」タイミングと長さこそが、騎手の腕が最も試される瞬間です。ライバル馬の動きや自らの馬のコンディションを瞬時に判断し、騎手は主に3つの戦略から最善手を選択します。

- 先行策(止まらない・短い停止)

- スタミナに絶対的な自信がある馬が取る戦法。息を入れる時間を最小限に、あるいは停止せずに一気に障害を攻略し、後続を突き放すことを狙います。成功すれば圧勝に繋がりますが、失敗すれば障害の途中で力尽きるリスクも伴う、ハイリスク・ハイリターンな作戦です。

- 差し・追い込み策(長い停止)

- ばんえい競馬の王道とも言える戦法。第2障害の前でじっくりと息を入れ、先行する馬たちが坂で苦しくなったところを、温存したパワーを爆発させて一気に抜き去ります。どの馬をマークし、どのタイミングで仕掛けるか、騎手の冷静な判断力が問われます。

- 心理戦(駆け引き)

- 一瞬仕掛ける素振りを見せてライバルを焦らせて先に動かさせたり、逆にライバルが動くのをじっと待って後出しを狙ったりと、騎手同士の高度な心理戦が繰り広げられます。まるでポーカーのような、静かなる戦いがここにあるのです。

平地競馬では「馬7:騎手3」と言われますが、ばんえい競馬ではその比率が逆転し、「馬の力3割、騎手の腕7割」とまで言われます。騎手は単に馬に乗っているだけでなく、1トンのパートナーの心と体を完璧に理解し、ペース配分、息を入れるタイミング、そして最後のひと押しを促す手綱さばきと、レースの全てをコントロールしているのです。この駆け引きの妙こそ、ばんえい競馬が「世界で最も知的な競馬」と称される所以です。

馬が止まっている時間は、レースにおける「静寂」の瞬間です。しかしそれは、次の一歩、そして勝利への坂を越えるための爆発的なエネルギーを溜めている「緊張」の時間でもあります。このダイナミックな静と動のコントラストこそが、他の競馬では決して味わうことのできない、ばんえい競馬の尽きない魅力と言えるでしょう。

オッズが高いばんえい競馬で儲かる攻略法

- ばんえい競馬のレコードタイムは?

- ばんえい競馬で儲かるためのポイント

- ばんえい競馬の予想で重視すべきこと

- ばんえい競馬のおすすめの買い方

- オッズが高いのがばんえいの魅力

ばんえい競馬のレコードタイムは?

- YUKINOSUKE

サラブレッドが疾走する平地競馬では、「1分30秒の壁」といったように、絶対的な走破時計(レコードタイム)が馬の能力を測る重要な指標として扱われます。しかし、ばんえい競馬の世界において、この「レコードタイム」という概念は、予想の役には立たないと言っても過言ではありません。なぜなら、レースタイムはソリの重量と、ばんえい競馬特有の最重要ファクターである「馬場水分」という2つの大きな変動要因によって、レースごとに全く異なるものになるからです。

ばんえい競馬の予想は、絶対的な時計を追い求めるのではなく、この「馬場水分」を正しく読み解くことから始まります。

レースの全てを支配する「馬場水分」とは

「馬場水分」とは、レース当日にコースの砂を実際に採取し、その砂に含まれる水分の量をパーセンテージ(%)で数値化した、ばんえい競馬独自の公式指標です。この数値が0.1%違うだけでレース展開が大きく変わることもあり、その影響力は絶大です。この数値をどう解釈するかが、的中への第一歩となります。

【実践】馬場水分率からレース展開を読む

馬場水分率は、その日のレースがスピード重視の「軽馬場」になるか、パワー重視の「重馬場」になるかを示しています。以下の目安を参考に、レースの性質を判断しましょう。

- 3.0%以上(高速馬場)

大雨や散水によって砂がたっぷりと水分を含んだ状態。ソリの滑りが非常によく、スピード能力に秀でた馬や、一気に逃げ切る力のある先行馬が圧倒的に有利となります。パワータイプの馬は追走に苦労することがあります。 - 2.0% ~ 2.9%(軽馬場 – かるばば)

標準的な水分を含んだ状態。依然としてスピードが重要ですが、障害を越えるための最低限のパワーも必要になります。スピードとパワーを兼ね備えたバランス型の馬が狙い目です。 - 1.0% ~ 1.9%(重馬場 – おもばば)

馬場が乾き始め、ソリの抵抗が大きくなってきた状態。レースのペースは落ち、馬本来のパワーやスタミナが問われ始めます。後方でじっくり脚を溜める「差し馬」の台頭に注意が必要です。 - 0.9%以下(超重馬場)

晴天が続き、砂がパサパサに乾いた状態。ソリが全く滑らず、まさに馬力と根性の勝負となります。スピードタイプの馬は能力を発揮できず、純粋なパワーホースの独壇場となることが多いです。

冬のレースをさらに複雑にする「ヒーティングシステム」

ばんえい競馬の予想をさらに奥深くしているのが、冬期間(概ね12月~3月)に稼働する走路の凍結を防止するためのヒーティングシステムです。このシステムは、コースの砂の下に温水パイプを張り巡らせ、馬場が凍り付いてしまうのを防ぐためのものですが、その稼働状況が馬場状態に複雑な影響を与えます。

ヒーティングが強く効きすぎると、砂の水分が蒸発して逆にパサパサの「超重馬場」になることがあります。一方で、雪が降った日に稼働させると、雪が溶けて水分となり、真冬にもかかわらず「軽馬場」が出現することもあります。冬のばんえい競馬を予想する際は、単純な水分率だけでなく、ヒーティングシステムの存在を常に念頭に置く必要があります。

1分以内と4分以上。タイムが変動する理由

前述の通り、ばんえい競馬ではレースによってタイムが3分以上も変動することがあります。例えば、ソリの重量が軽い2歳馬の新馬戦などでは、速いときには1分を切るタイムでゴールすることもあります。これは、未来のスター候補たちのスピード能力を試す意味合いが強いからです。

その対極にあるのが、年度末の総決算レース「ばんえい記念」です。このレースでは、出走馬全頭が1,000kg(1トン)という極限の重量を曳き、歴戦の猛者たちでさえゴールまでに4分以上の時間を要する、壮絶な消耗戦が繰り広げられます。これは、ばんえい競馬が追求する「力と忍耐の象徴」と言えるでしょう。

プロのファンは、発表された馬場水分をただ見るだけではありません。「1レース目より2レース目の方が時計がかかっているな。馬場が乾いて重くなってきた証拠だ」というように、その日のレースのタイム傾向を追いかけ、馬場の変化をリアルタイムで読んでいます。過去の絶対的な時計ではなく、「今の馬場」に最も適応できる馬を見つけ出すこと。それこそが、ばんえい競馬予想の神髄なのです。

ばんえい競馬で儲かるためのポイント

- YUKINOSUKE

高いオッズが頻繁に出現するばんえい競馬は、一攫千金の夢を抱かせてくれる魅力的な舞台です。しかしその一方で、平地競馬と同じ感覚で予想に臨んでいては、なかなか継続的に利益を出すことは難しいでしょう。レースの性質が根本的に異なるため、勝利を掴むためには、ばんえい競馬独自のセオリーを深く理解し、実践する必要があります。

ここでは、数多ある予想ファクターの中から、プロのファンが特に重視している「勝敗に直結する4つの鉄則」を紹介します。これらのポイントを多角的に、そして総合的に判断することで、単なる人気や前走の着順といった表面的な情報だけでは見えてこない、「本当に儲かる馬」の姿が浮かび上がってくるはずです。

ばんえい競馬 攻略の4か条

- 馬場水分と馬の適性を徹底的に分析する

- ばんえい重量の影響を正しく評価する

- 騎手の腕と駆け引きを信頼する

- クラス編成の妙を突き、降級馬を狙う

1. 馬場水分と馬の適性を徹底的に分析する

前述の通り、ばんえい競馬のレースの質を根本から変えてしまう最重要ファクターが「馬場水分」です。したがって、予想の第一歩は、その日の馬場状態を完璧に把握し、出走馬一頭一頭の適性を見極めることから始まります。

競馬新聞や出走表の馬柱(うまばしら)には、各馬の過去のレース結果と共に、その日の馬場水分が必ず記載されています。これを注意深く読み解き、馬をタイプ別に分類してみましょう。

- スピードタイプ(軽馬場巧者):過去の好走歴が、馬場水分2.0%以上の「軽馬場」に集中している馬。先行力があり、ソリの滑りが良い馬場で能力を最大限に発揮します。逆に、馬場水分が1%を切るような「重馬場」では、自慢のスピードを殺されてしまい、苦戦する傾向があります。

- パワータイプ(重馬場巧者):好走歴が、馬場水分1.5%以下の「重馬場」に多い馬。スタートは速くありませんが、スタミナが豊富で、力の要る馬場でこそ真価を発揮します。障害で粘り強く、逆転勝利を演じることが多いのがこのタイプです。

- 自在タイプ(万能型):軽馬場でも重馬場でも、安定して上位争いができる馬。馬場状態に大きく左右されないため、どんな条件下でも馬券の軸として信頼しやすい存在です。

その日の馬場水分が「軽馬場」であればスピードタイプを、「重馬場」であればパワータイプを重視するのが、予想の基本セオリーとなります。

2. ばんえい重量の影響を正しく評価する

レースのハンデとなるソリの重量は、常に注意深くチェックする必要があります。特に、前走からの重量の増減は、馬のパフォーマンスに直接的な影響を与えます。ここでは、プロが注目する「斤量(きんりょう)」に関する2つのキーワードを紹介します。

- 斤量負け(きんりょうまけ)

- 馬が、課せられたソリの重さに耐えきれずに敗れてしまうこと。特に、昇級初戦などで負担重量が一気に20kg以上増えた場合などに起こりやすい現象です。馬柱を見て、ある特定の重量を超えると着順が急に悪くなる馬は、「〇〇kgの壁」があると考えられ、過信は禁物です。

- 斤量慣れ(きんりょうなれ)

- 馬が、特定の重量に慣れている状態のこと。例えば、常に700kg前後の厳しい条件で戦い続けている馬は、たとえ前走で負けていたとしても、同じ700kgのレースであれば安定した力を発揮できます。初めて700kgを曳く馬に比べて、信頼度は格段に高いと言えるでしょう。

出走表を見る際は、「今回の斤量で、この馬は過去に好走した経験があるか?」という視点を常に持つことが重要です。特に、重い斤量を経験した後に下のクラスの軽い斤量で出走できる馬は、能力を存分に発揮できる絶好のチャンスとなり、高配当の使者となる可能性を秘めています。

3. 騎手の腕と駆け引きを信頼する

「馬の力3割、騎手の腕7割」という格言に象徴されるように、ばんえい競馬は騎手の操縦技術や判断力がレース結果に与える影響が、他の競馬とは比較にならないほど大きい競技です。予想に迷った際には、リーディング上位のトップジョッキーから馬券を組み立てるのが、勝利への近道の一つです。

例えば、長年にわたりトップに君臨する鈴木恵介騎手は、勝負どころでの思い切った仕掛けと、馬の能力を最大限に引き出す手腕で知られています。また、阿部武臣騎手や西謙一騎手といった実力者たちも、それぞれに得意な戦法やペース判断の巧みさを持っています。各騎手のスタイルを把握することも、予想の精度を高める上で役立ちます。

特に注目すべきは「乗り替わり」です。馬と騎手には相性があり、これまで結果が出なかった馬が、腕利きの騎手に乗り替わった途端に、まるで別馬のような走りを見せることが頻繁にあります。特に、若手騎手からリーディング上位のベテラン騎手への乗り替わりは、陣営の「今回は勝負に来た」という意思表示の表れでもあり、大きな狙い目となります。

4. クラス編成の妙を突き、降級馬を狙う

ばんえい競馬は、収得賞金によって非常に細かくクラスが分けられており、このシステムが予想の妙味を深めています。中でも、高配当を狙う上で最も重要なのが「降級馬(こうきゅうば)」の存在です。

「降級馬」とは、上のクラスでは常に厳しい条件で戦い続け、なかなか結果が出なかったために、規定によって下のクラスに格付けが下がってきた馬のことです。こうした馬は、対戦相手のレベルが一気に楽になるため、本来持っている能力を存分に発揮し、圧勝することが少なくありません。

ただし、注意点もあります。全ての降級馬が狙い目というわけではありません。本当に狙うべきは、「上のクラスでも、時折好走を見せていた(掲示板に載るなど)馬」や、「長期休養明けで本調子ではなかっただけで、本来の実力はもっと上」といった、明確な理由があって降級してきた馬です。単に力負けが続いて降級してきた馬は、下のクラスでも通用しないことがあります。その見極めが腕の見せどころですね。

降級初戦の馬は、その実績から人気になりやすい傾向はありますが、それでも信頼度は非常に高いと言えます。出走表の中に降級馬を見つけたら、まずは最優先でチェックするべき存在です。

ばんえい競馬の予想で重視すべきこと

- YUKINOSUKE

ばんえい競馬で儲かるための「4つの鉄則」を理解した上で、いよいよ実践的な予想の組み立てに入ります。ここで重要になるのが、平地競馬の常識的な思考法から脱却し、ばんえい競馬に特化した、より効率的で効果的なアプローチを身につけることです。その核心となるのが、「切り馬」から予想をスタートさせるという、逆転の発想です。

多くの競馬ファンは、まずレースの中心となる最も強い馬、すなわち「軸馬」を1頭見つけ、そこから相手となる馬(ヒモ)を探していく方法で予想を組み立てます。しかし、最大10頭立てという少頭数で行われるばんえい競馬の特性を最大限に活かすには、まず「今回は様々な要因から好走する可能性が極めて低い」と思われる馬(切り馬)を見つけ出し、選択肢から消していく作業が、的中への最短ルートとなるのです。最初に「誰が勝てないか」を考えることで、レースの構図が驚くほどシンプルになります。

「切り馬」を見抜くプロの着眼点

では、具体的にどのような馬を「切り馬」の候補とすれば良いのでしょうか。前項で解説した4つの鉄則を応用し、以下の5つのチェック項目に該当する馬を探し出しましょう。

- 1. 致命的な斤量増を課せられた馬

- 昇級初戦などで、前走から20kg以上も負担重量が増えている馬は、その重さに対応できず「斤量負け」する可能性が高まります。特に、その重量が自己最高負担重量となる場合は、まず様子見と判断するのが賢明です。

- 2. 明らかな馬場不適が露呈している馬

- 当日の馬場水分が1.0%を切る「超重馬場」にもかかわらず、過去の好走歴がスピードの出る「軽馬場」に集中している馬は、パワー不足で障害を越えられない危険性が高まります。その逆もまた然りです。馬のタイプと馬場状態が明確にミスマッチしている馬は、人気でも思い切って切る勇気が求められます。

- 3. 次走が本番の「叩き台」が疑われる馬

- 競馬新聞などで、「今回は試運転」「次に向けて状態を上げていきたい」といった陣営の控えめなコメントが出ている場合、そのレースは調整目的(叩き台)である可能性が高いです。無理な勝負を避ける傾向があるため、勝ち切る確率は低いと判断できます。

- 4. 長期休養明けで本調子にない馬

- 数ヶ月単位でレースから遠ざかっていた馬は、たとえ過去の実績が上位であっても、レース勘や、ソリを曳くための特殊な筋力が完全に戻っていないことがほとんどです。一度レースを使ってからが本来の狙い目となります。

- 5. パドックでの気配が悪い馬

- レース直前に馬の状態を確認できるパドックも、重要な情報源です。力強い踏み込みがなく元気がない、過度に汗をかいている、落ち着きがなくイレ込んでいる、といった馬は、能力を発揮できる状態にないと判断し、評価を下げるべきです。

残った馬で馬券を組み立てる

上記の基準で出走馬をフィルタリングし、4頭から5頭の「切り馬」を見つけ出すことができれば、レースの検討対象は残りの5~6頭にまで絞り込めます。ここからが、予想の第2段階です。今度は、残った馬たちの中で、誰が最も勝つ可能性が高いかを比較検討していきます。

この段階で再び活用するのが、前項で解説した「4つの鉄則」です。絞り込まれた馬たちの中で、

- 最も今日の馬場に適性があるのはどの馬か?

- 最も有利な斤量で出走できるのはどの馬か?

- 最も信頼できる騎手が騎乗しているのはどの馬か?

- クラス編成的に、最も有利な立場にいるのはどの馬か?

これらの問いに最も当てはまる馬が、あなたの新しい「軸馬」となります。そこから、他の残った馬たちへと印(◎○▲△…)を付けていけば、精度の高い予想が完成します。

具体的な目標として、まずは出走馬の半分、5頭を切ることを目指しましょう。仮に10頭立てで5頭を切ることができれば、残りは5頭。この5頭の三連単ボックスを購入したとしても、買い目は60点です。もし狙い通りに中穴以上の万馬券が的中すれば、十分に利益が見込める現実的な投資点数ですよね。このように、「消去法」から「加点法」へと思考をシフトさせる二段階の予想プロセスこそが、ばんえい競馬の高いオッズを計画的に仕留めるための、最も効果的な思考法の一つなのです。

ばんえい競馬のおすすめの買い方

- YUKINOSUKE

綿密な予想が固まったら、いよいよ最後のステップ、どの券種(馬券の種類)で勝負するかを決めます。ばんえい競馬の馬券売上において、ファンから最も支持を集めている券種は、疑いようもなく三連単です。その売上は全体の約45%を占めており、これは中央競馬における三連単のシェア(約30%)を大きく上回る数値です。

この人気の背景には、前述の通り、最大10頭立てで組み合わせ総数が720通りと、中央競馬(最大4,896通り)に比べて格段に的中を狙いやすいという構造的な利点があります。しかし、いきなり三連単に挑戦するのはハードルが高いと感じる方もいるでしょう。ここでは、あなたの経験や目的に合わせた、効果的な馬券の買い方をステップアップ形式で紹介します。

初心者向け:まずは的中を楽しむための買い方

ばんえい競馬を始めたばかりの段階で最も大切なのは、「当てる喜び」を味わい、レースを最後まで楽しむことです。そのためには、的中率の高い券種からスタートするのがおすすめです。

- ワイド

- 選んだ2頭が、2頭とも3着以内に入れば的中となる券種です。例えば、1着と3着、2着と3着でも当たりとなります。組み合わせが広く、的中率が非常に高いため、まずは応援したい馬を2頭見つけてワイドで購入することから始めてみましょう。配当は低いですが、ばんえい競馬のレース展開に慣れるには最適です。

- 三連複ボックス

- 「この4頭か5頭の中で決まりそうだけど、順番までは分からない」という場合に有効です。選んだ馬(例えば5頭)のうち、どの3頭が3着以内に入っても的中となります。三連単よりも格段に当てやすく、それでいて時々良い配当がつく、コストパフォーマンスに優れた買い方です。

中級者向け:高配当を計画的に狙うための買い方

レース展開や各馬の能力がある程度読めるようになってきたら、いよいよ高配当の主役である「三連単」に挑戦しましょう。「切り馬」作戦で買い目を絞り込むことを前提とした、戦略的な買い方が求められます。

おすすめの三連単購入戦略

- 三連単ボックス

- 「切り馬」作戦によって、買うべき馬を5頭、あるいは6頭まで絞り込めた場合に最も有効な買い方です。着順がどう入れ替わっても的中となるため、軸馬選びに迷うレースや、波乱が起きそうなレースで大きな威力を発揮します。ただし、点数が増えるため、投資金額とのバランスを考える必要があります。

- 三連単フォーメーション

- レース展開をある程度読めており、1着に来る可能性が高い馬(1着軸)と、2、3着に来そうな馬を区別できる場合におすすめです。例えば「1着に本命の1頭、2着に相手候補の3頭、3着には押さえも含めた5頭」といった形で印を回せば、ボックス買いよりも少ない点数で効率的に高配当を狙うことが可能です。

- 三連複2頭軸ながし

- 「この2頭はまず3着以内に来るだろう」という、特に信頼できる馬が2頭いる場合に最適です。その2頭を「軸」として、残りの絞り込んだ馬たちへ「ながす」買い方です。もし買うべき馬を5頭まで絞り込めている場合、軸2頭から残りの3頭へ流す三連複は、わずか3点で購入できます。リスクを抑えつつ、相手に人気薄の馬が来れば高配当も期待できる、非常に賢い戦略です。

上級者向け:レースを読み切るための買い方

全ての情報を分析し、レース展開を完璧に読み切ったと確信できる上級者には、さらに高いリターンを狙える券種があります。

これから紹介する買い方は、予想の難易度が非常に高い分、外れた場合のリスクも大きくなります。十分な知識と経験を積んだ上で、自信のあるレースに限定して挑戦することをおすすめします。

- 馬単

- 1着と2着の馬を着順通りに当てる券種です。ばんえい競馬は着順が入れ替わりやすいため難しい券種ですが、絶対的な実力を持つ降級馬が、得意な馬場で楽な斤量で出走する、といった好条件が揃った場合には、2着を固定して高配当を狙うことができます。2着にも自信があるなら、馬連よりも高い配当が期待できます。

- 重勝式(5重勝など)

- 前述の通り、指定された複数のレースの勝ち馬を全て当てる、究極の馬券です。1レースを当てるだけでも難しいばんえい競馬において、その難易度は計り知れません。しかし、キャリーオーバー発生時には数千万円クラスの配当も夢ではなく、ばんえい競馬の知識と運を試す、最高のチャレンジと言えるでしょう。

ばんえい競馬のレースを繰り返し見ていると、前走で圧勝した馬が、次のレースでは全く異なる条件(重量や馬場)で嘘のように負けてしまう光景に何度も出くわします。絶対的な軸馬が存在しにくいこの競技の特性上、1着を完全に固定する馬単や三連単の1頭軸といった買い方よりも、着順の入れ替わりに柔軟に対応できるボックスやフォーメーション、あるいは着順不問の三連複といった券種が、長期的に見て有効な武器となる場面が多くあります。まずはワイドや三連複から始め、自分に合ったスタイルを見つけていくのが良いでしょう。

まとめ:オッズが高いのがばんえい競馬の魅力

- YUKINOSUKE

この記事では、世界で唯一の競馬「ばんえい競馬」のオッズが高い理由から、その独特なレースを攻略するための具体的な予想方法と馬券の買い方までを、多角的に解説しました。平地競馬の常識が通用しない、奥深くも魅力的なこの世界の重要なポイントを、最後にリスト形式で振り返ります。これらの知識は、あなたの馬券検討をよりエキサイティングで、そして戦略的なものに変えてくれるはずです。

- 三連単で約255万円という歴代最高配当記録が示す通り夢がある

- 中央競馬より組み合わせ総数が格段に少なく高配当を現実的に狙える

- 配当は両極端になりやすく単純な平均配当という考え方は通用しない

- 主役はサラブレッドとは全く異なるパワフルな「ばん馬」である

- 最大1トンの鉄ソリを曳く過酷なレース条件そのものが波乱を呼ぶ

- レース中の停止は「息を入れる」という重要な戦略的駆け引き

- 絶対的なレコードタイムは存在せずレース当日の「馬場水分」が全て

- 馬場水分に応じてスピード型とパワー型の適性を見極めることが基本

- ばんえい競馬で勝つには「馬場」「重量」「騎手」「クラス」の4大要素の分析が鍵

- 予想は勝つ馬を探すより「勝てない馬」を決める消去法から始めるのが定石

- 最大10頭立ての少頭数だからこそ緻密な個体分析と戦略が活きる

- ファンに人気の三連単は少頭数ゆえに初心者でも挑戦しやすい券種

- 着順の入れ替わりに柔軟に対応できるボックスやフォーメーションが有効

- ばんえい競馬の予測不能性こそが高いオッズを生み出す最大の源泉

- 北海道開拓の歴史を背負う世界唯一の迫力と馬券の魅力を兼ね備える

ばんえい競馬は、単なる運試しのギャンブルではありません。馬の特性を理解し、レースの条件を読み解き、騎手の心理を読む、非常に知的なスポーツです。この記事で得た知識を武器に、ぜひ一度、ばんえい競馬のレースに挑戦してみてください。最初は少額の馬券からでも構いません。自らの予想でレースの展開を追い、その結果に一喜一憂する経験は、きっとあなたをこの世界の虜にするでしょう。力と知恵が交差する、唯一無二のドラマがあなたを待っています。

コメント