競馬中継を見ていると、実況アナウンサーや解説者が独特のかっこいい競馬用語を使っているのを耳にします。競馬用語の一覧や、よく使う言葉を覚えれば、レース観戦はもっと楽しくなるはずです。競馬用語 初心者の方でも、人気の用語や面白い表現を知ることで、すぐに競馬ファンとの会話に参加できるでしょう。例えば、レース展開で重要なかかるやもたれる、予想の際に使う割引といった言葉は、日常会話ではなかなか聞かない独特の響きがあります。このページを競馬用語辞典のように活用し、競馬の奥深い世界への第一歩を踏み出してみませんか。

この記事では、競馬の魅力をより深く知るために、知っておくと便利な「かっこいい競馬用語」を、基本から応用まで分かりやすく解説していきます。用語の意味を理解すれば、競馬新聞の内容が読み解けたり、実況が何を伝えているのかが明確になったりします。競馬の奥深さに触れることで、単なるギャンブルとしてではなく、戦略的なスポーツとしての側面も見えてくるでしょう。

- YUKINOSUKE

- かっこいい競馬用語の具体的な意味が分かる

- 初心者でも覚えるべき基本用語が理解できる

- レース展開や予想で使われる専門用語を学べる

- 用語を知ることで競馬観戦がより楽しくなる

知っておきたいかっこいい競馬用語 基本編

まずは、競馬を語る上で欠かせない基本的な用語からご紹介します。これらは競馬予想の土台となる非常に重要な概念であり、ここを理解することが初心者脱出への第一歩となります。

- 初心者がまず覚えるべき競馬用語

- よく使う競馬用語で会話に参加しよう

- 人気の高い競馬用語を知って楽しむ

- 日常で思わず使いたくなる競馬用語

- 面白い競馬用語で豆知識を披露

初心者がまず覚えるべき競馬用語

競馬を観戦し始めたばかりの方が、レース中継や新聞をより深く楽しむために、まず押さえておきたい基本的な用語があります。数ある用語の中でも、特にレースの勝敗に直結し、予想の根幹となるのが「脚質(きゃくしつ)」と「斤量(きんりょう)」の2つです。

- YUKINOSUKE

これらは、競走馬が持つ「個性」と、レースの公平性を保つための「ルール」という、競馬を構成する非常に重要な要素を示しています。この2つの意味を理解するだけで、目の前のレースが「なぜこのような展開になったのか」「なぜこの馬が勝ったのか」を読み解くヒントになり、競馬観戦が何倍も面白くなるはずです。

脚質(きゃくしつ)

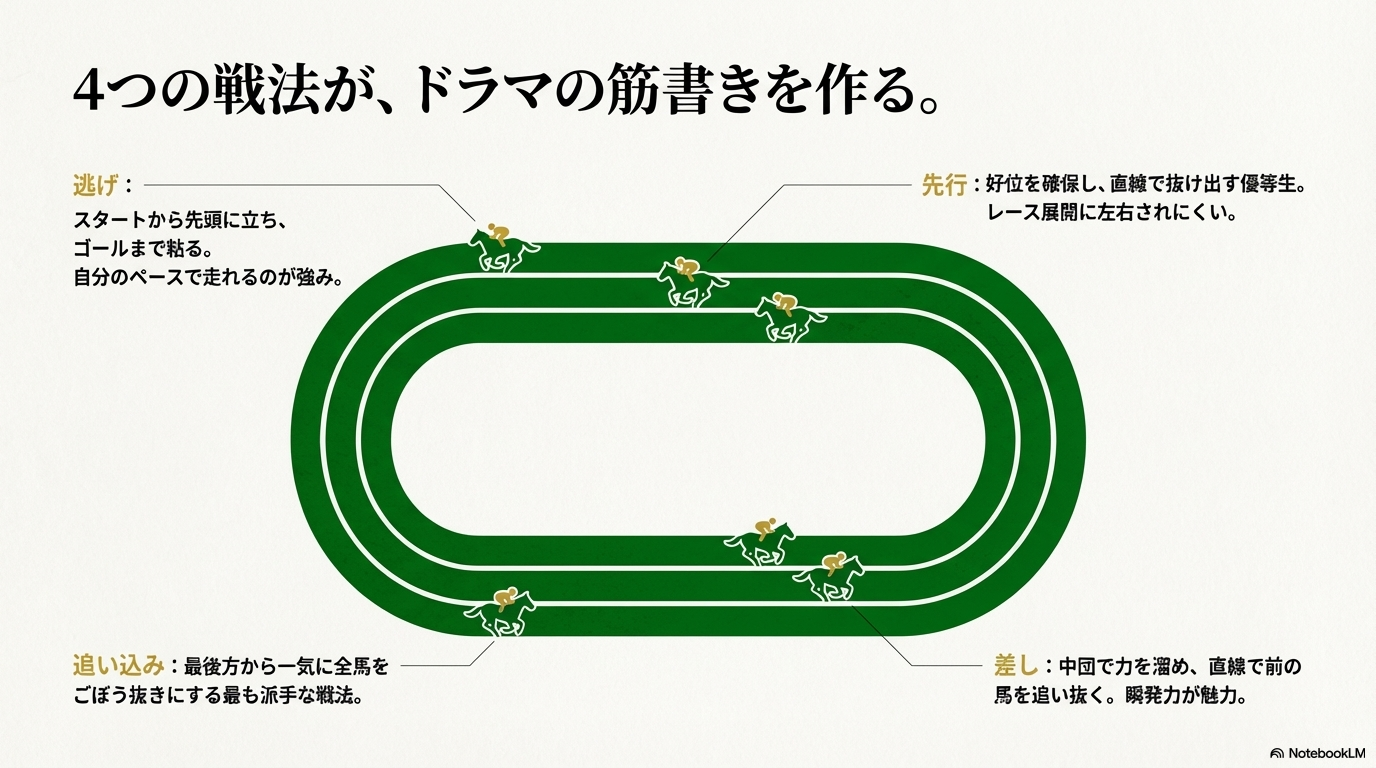

「脚質」とは、その馬が得意とするレース中の走り方、すなわち「戦法」のことです。馬の性格(臆病、負けず嫌いなど)や、スピードの持続力、瞬発力といった能力によって、得意な戦法は異なります。

主に4つのタイプに分類され、それぞれにメリットとデメリット(注意点)が存在します。

| 脚質 | 特徴 | メリット(有利な点) | デメリット(不利な点) |

|---|---|---|---|

| 逃げ | スタート直後から先頭に立ち、そのままゴールまで粘り込む戦法です。 | 他の馬に邪魔されず、自分のペースで走れます。ペースが遅い(スローペース)とスタミナを温存でき、非常に有利になります。 | 他の馬に競りかけられるとスタミナを消耗しやすく、終盤で失速(バテる)するリスクがあります。 |

| 先行 | 先頭集団(2~5番手あたり)の良い位置を確保し、最後の直線で抜け出しを図る戦法です。 | レース展開の影響を受けにくく、安定した成績を出しやすいのが強みです。いわば「優等生」な戦法と言えます。 | ペースが速すぎると「逃げ」馬と一緒に苦しくなり、瞬発力勝負になると「差し」馬に切れる脚を使われることがあります。 |

| 差し | レース中盤は中団(5~10番手あたり)で力を温存(脚を溜める)し、最後の直線で一気に前の馬たちを追い抜きます。 | レース前半が速い(ハイペース)と前の馬がバテるため、終盤で逆転しやすくなります。ゴール前の瞬発力が魅力です。 | 前の馬が壁になり、進路が見つからない(ドン詰まり)リスクがあります。また、ペースが遅いと前の馬がバテず、届かないこともあります。 |

| 追い込み | レースのほとんどを最後方で進み、最後の直線だけですべての馬をごぼう抜きにする、最も派手な戦法です。 | 展開がハマった時の豪快な勝ちっぷりは、競馬の醍醐味の一つです。ハイペースであるほど有利になります。 | 「差し」以上に展開の助けが必要で、スタート位置が後ろすぎるため、間に合わずに負ける(届かず)ケースが最も多い戦法です。 |

- YUKINOSUKE

補足:自在(じざい)な脚質中には、これらの分類に当てはまらず、レース展開に応じて「逃げる」ことも「控える(後ろから行く)」こともできる、非常に器用な馬もいます。このような馬は「自在」または「自在脚質」と呼ばれ、騎手にとっては作戦の幅が広がるため、大きな強みとなります。

例えば、「あの馬は追い込み馬だから、最後の直線に注目だ」あるいは「今日は逃げ馬が1頭しかいないから、楽に自分のペースで走れるかもしれない」といったように、出走する馬たちの脚質を知ることで、レース展開そのものを予想できるようになります。

斤量(きんりょう)

「斤量」とは、レースで馬が背負う重さのことです。具体的には、騎手の体重に加えて、鞍(くら)やゼッケン、鐙(あぶみ)といった馬具の重さを合計したものを指します。

競馬は、馬の能力だけで勝負が決まるわけではなく、「ハンデキャップスポーツ」としての一面を持っています。もし全馬が同じ条件で走ると、強い馬が勝ち続けてしまい、レースとしての面白みが減ってしまうかもしれません。

そこで、レースの公平性を保ち、ファンにとって魅力的な接戦を生み出すために、馬の実績や年齢、性別に応じて背負う斤量に差が設けられています。若くて経験の浅い馬や、牡馬(オスの馬)に比べて一般的に力が劣るとされる牝馬(メスの馬)は斤量が軽くなる傾向にあります。

- YUKINOSUKE

斤量の主な種類

- 定量戦:馬の年齢と性別だけで斤量が決まるレース。GⅠなど、馬の純粋な能力を問う最高峰のレースで主に採用されます。(例:3歳牡馬58kg、3歳牝馬56kg)

- 別定戦:定量戦のルールを基本にしつつ、過去に獲得した賞金額や勝利したレースの格に応じて斤量が加算(プラス)されるルールです。GⅡやGⅢで多く見られます。

- ハンデ戦:各馬の過去の成績や実力差を考慮し、専門家(ハンデキャッパー)が馬ごとに斤量を設定するレースです。実力のある馬は重く、実績のない馬は軽くなり、全馬が同時にゴールできるよう調整されます。

この斤量がレースに与える影響は非常に大きく、一般的に「1kgの差が、ゴール前で約1馬身(約0.2秒)の差になる」と言われることもあります。特にスタミナが問われる長距離レースや、最後の競り合いでは、このわずかな重さの違いが勝敗を分ける決定的な要因となるのです。

補足:パドックと馬体重斤量と合わせてチェックしたいのが「馬体重」です。レースの約1時間前に、馬たちが厩務員(きゅうむいん)に引かれて周回する場所を「パドック(下見所)」と呼びます。ファンはここで馬のコンディション(落ち着きがあるか、汗をかきすぎていないか等)を直接観察できます。

この時に発表される馬体重は、調子を測る重要な指標です。前回のレースからの増減があまりに大きい場合(目安として±10kg以上)は注意が必要です。例えば、大幅に増えている場合は「太め残り(仕上がりきっていない)」、大幅に減っている場合は「絞りすぎ」や「輸送で疲れている(輸送疲れ)」といった可能性が考えられます。

よく使う競馬用語で会話に参加しよう

競馬中継やファンの会話で頻繁に登場する「よく使う言葉」をマスターすることは、競馬を深く知るための近道です。これらを理解するだけで、「競馬を知っている人」という印象を与えられ、観戦の解像度が格段に上がります。

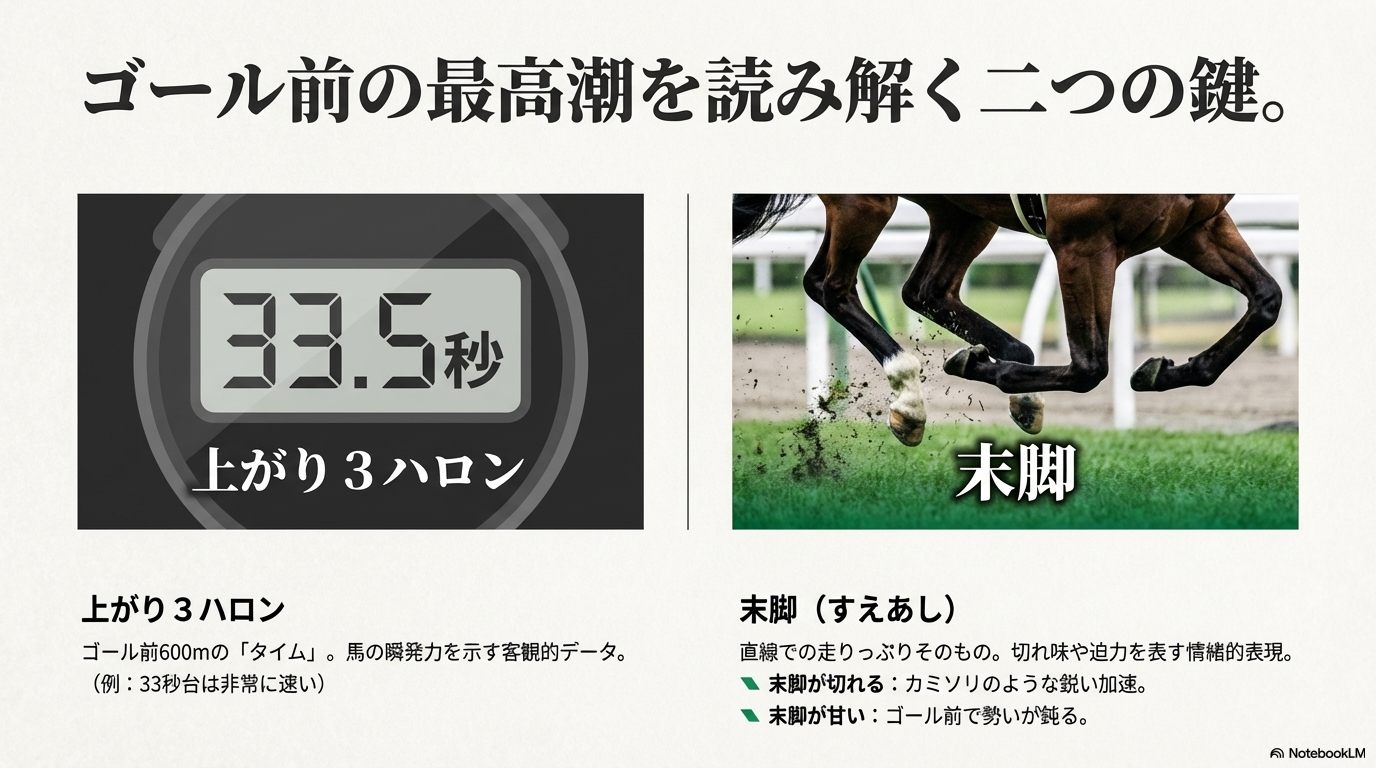

特に覚えておきたいのが、レースのクライマックスを彩る「上がり3ハロン」と「末脚(すえあし)」です。

これらの言葉は、レース終盤の最もエキサイティングな攻防を表現するために欠かせません。競馬の最大の魅力である「ゴール前の大逆転劇」を支える概念であり、ここを理解することが初心者脱出の鍵となります。

- YUKINOSUKE

上がり3ハロン(あがりさんハロン)

「ハロン」とは競馬独特の距離の単位で、1ハロンは約200メートルを指します。これは英国のヤード・ポンド法(1ハロン = 220ヤード)に由来しています。

つまり、「上がり3ハロン」とは、ゴール板から逆算した最後の600メートル(200m × 3)の区間のことです。競馬のレースにおいて、この最後の600mは、多くの馬が最後の力を振り絞り、スパートをかける区間とされています。

そして、競馬ファンや専門家が注目するのは、その区間を走るのにかかった「タイム」です。この「上がり3ハロンタイム」が速い馬ほど、レース終盤に優れたスピードを発揮したことを示します。

競馬新聞やJRA公式サイトのレース結果には、各馬のこのタイムが必ず掲載されています。一般的に、芝のレースが「良馬場」(乾燥した走りやすい状態)で行われた場合、33秒台のタイムが出ると「非常に速い(=切れる脚を使った)」と評価されます。

タイムを見る際の注意点上がり3ハロンのタイムは、レース全体のペースに大きく左右される点に注意が必要です。例えば、レース前半が非常にゆっくりとしたペース(スローペース)だった場合、全馬がスタミナを温存しているため、上がり3ハロンのタイムは当然のように速くなります。逆に、前半から速いペース(ハイペース)だった場合は、終盤はスタミナ切れでタイムがかかります。

したがって、タイムの数字だけを見るのではなく、「そのレースで最も速い上がりを使ったのはどの馬か」「負けた馬でも、上がりタイムが1位なら次は注目できる」といった分析に使うのが有効です。これはその馬の「瞬発力」を測る重要な指標となります。

末脚(すえあし)

「末脚」とは、レースの終盤、特に最後の直線で見せる馬のスピードや粘り強さ、その「走りっぷり」自体を指す、やや情緒的な表現です。

前述の「上がり3ハロン」がその結果を「タイム(数値)」で示したものであるのに対し、「末脚」はそのスパートの「質」や「見た目の迫力」を表現する言葉と言えます。

末脚のタイプと表現

この末脚の質によって、馬のタイプが分かれ、独特のかっこいい言い回しで表現されます。

- 末脚が切れる:他の馬がすでに全力で走っている中、そこからもう一段階加速するような、カミソリのごとき鋭いスピードを発揮することです。「上がり最速」を記録する馬がこれにあたります。

- 末脚が甘い:良い勢いで伸びてきたものの、ゴール直前でスピードが鈍り、前の馬を捕らえきれなかったり、後ろの馬に差されたりすることです。スタミナ切れや、瞬発力はあっても持続力がないタイプを指します。

- ジリ脚:爆発的な加速力(切れ)はないものの、バテずにジリジリと差を詰めてくるタイプです。派手さはありませんが、粘り強いのが特徴です。

これらの末脚のタイプは、馬の脚質(戦法)と密接に関連します。

例えば、「差し」や「追い込み」といった後方からレースを進める馬にとって、「切れる末脚」は最大の武器です。彼らのレースプランは、いかに道中でスタミナを温存し、この末脚をゴール前で爆発させるかにかかっています。

逆に、「逃げ」や「先行」の馬は、後続の馬にこの「末脚」を使わせない(=使っても届かない)ようにすることが求められます。そのために、十分なリードを保ったり、あえてペースを上げて後続のスタミナを削ったりする駆け引きが行われます。

実況アナウンサーが「〇〇の末脚が炸裂!」「すごい末脚だ!」「外から一気に末脚を伸ばしてくる!」と叫ぶ時、それはまさにレースが最高潮に達した瞬間です。競馬の醍醐味であるゴール前の大逆転劇を象徴する、かっこいい言葉の代表格と言えるでしょう。これらの意味が分かると、最後の直線の攻防がより深く、熱く楽しめるようになります。

人気の高い競馬用語を知って楽しむ

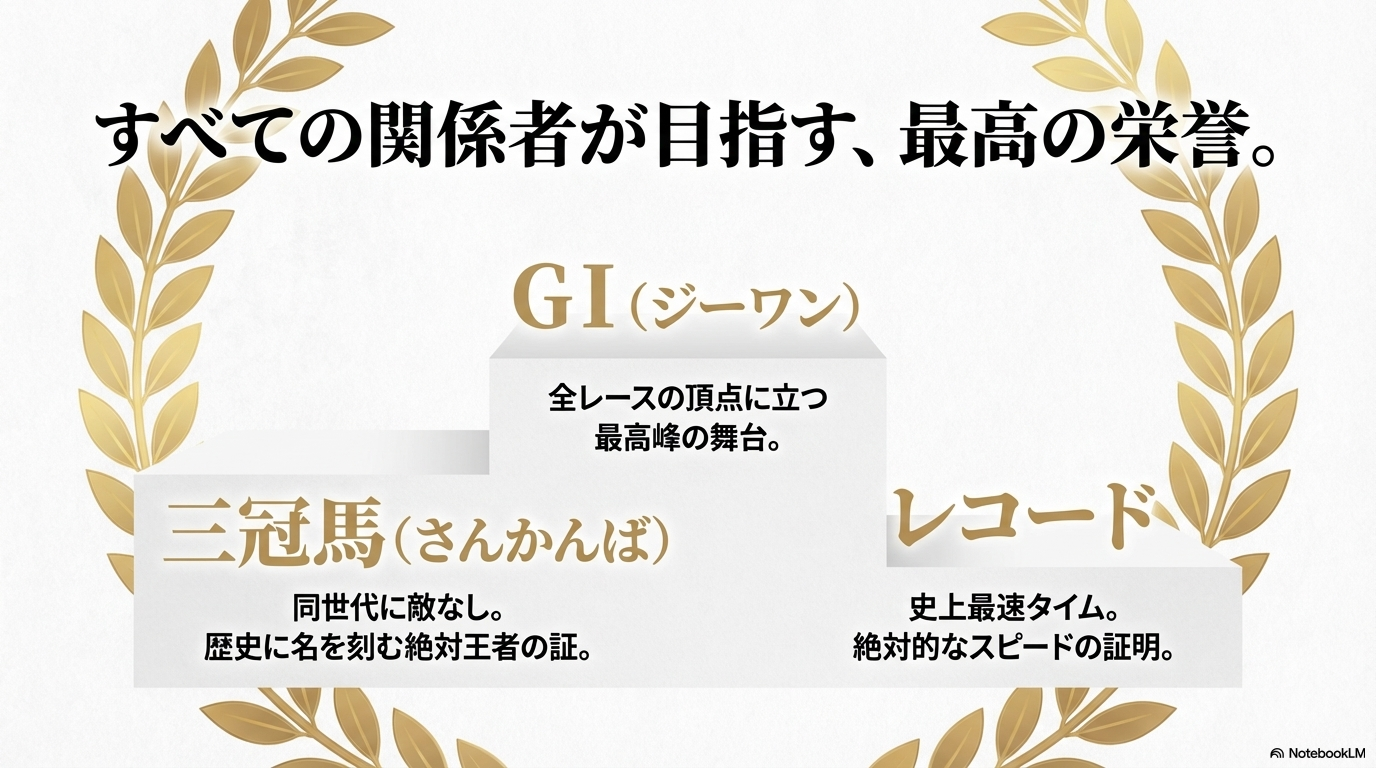

競馬用語の中には、単なるデータや現象を示す言葉を超えて、その言葉自体が歴史の重みやファンの憧れを背負っているものが存在します。これらは競馬の「ロマン」や「ドラマ性」を象徴し、知っているだけでレースの格や意味合いがまったく違って見えてくる、特に人気の高い用語です。

代表的なものは「GⅠ(ジーワン)」、「三冠馬(さんかんば)」、そして「レコード」でしょう。

これらは、競走馬や騎手、生産者などすべての競馬関係者が目指す最高の栄誉に関連する言葉です。競馬の「格」を示す重要な用語であり、これらの言葉を耳にすると、競馬ファンは特別なレースであることを即座に認識します。

- YUKINOSUKE

GⅠ(ジーワン)

「GⅠ」とは「グレードワン」の略で、数あるレースの中で最も格付けが高い最高峰のレースを指します。競馬のレースは、馬の実力に応じて公平なレースが行われるよう、獲得賞金などによってクラス分けされていますが、その頂点に立つのがGⅠレースです。

この格付け(グレード制)は、生産(馬づくり)の指標や、国際的なレースの基準を示すためにも重要な役割を果たしています。GⅠを勝つことは、その世代やその距離カテゴリーでの「チャンピオン」を意味し、競走馬としての価値はもちろん、将来の種牡馬(父馬)や繁殖牝馬(母馬)としての価値を飛躍的に高めることにも直結します。

中央競馬(JRA)では、このGⅠレースは年間にわずか24レース(平地競走のみ、2025年時点)しか行われません。 (出典:JRA公式サイト「GⅠレース一覧」)

例えば、3歳馬世代の頂点を決める「日本ダービー(東京優駿)」や、ファン投票によって出走馬が選ばれる年末の大一番「有馬記念」、世界中の強豪馬を招待して行われる「ジャパンカップ」などが、これにあたります。GⅠレースが開催される日の競馬場は、通常のレースとは比較にならない独特の緊張感と数万人の大観衆の熱気に包まれます。

三冠馬(さんかんば)

「三冠馬」とは、特定の3つのGⅠレースをすべて同じ年に制覇した馬に贈られる、非常に名誉ある称号です。これは、その世代の中で突出した絶対的な強さを示し、歴史に名を刻む偉業とされています。

この称号が特に重んじられるのは、挑戦できるのが「3歳馬」の一生に一度きりのチャンスに限られているためです。馬の成長曲線、スピード、スタミナ、そしてアクシデントを避ける運のすべてが揃わなければ達成できません。

クラシック三冠(牡馬・牝馬)

- クラシック三冠(牡馬) 「皐月賞(中山・芝2000m)」「日本ダービー(東京・芝2400m)」「菊花賞(京都・芝3000m)」の3レースです。春にスピードと総合力が問われ、秋には3000mという長距離を乗り切るスタミナが要求されるため、「万能性の証明」とされます。

- 牝馬三冠 「桜花賞(阪神・芝1600m)」「オークス(東京・芝2400m)」「秋華賞(京都・芝2000m)」の3レースです。こちらも異なる距離とコースへの適性が求められます。

過去の長い競馬の歴史の中でも達成した馬はごくわずかであり(例えば、牡馬の三冠馬は2020年のコントレイルまでで史上8頭のみ)、三冠馬はまさに「歴史的名馬」の証となります。

レコード

「レコード」とは、そのレースや競馬場、距離において、史上最も速い走破タイムを記録することを指します。「時計を更新する」とも言われます。

レースに勝利し、なおかつそのタイムが「レコードタイム」であった場合、「レコード勝ち」と呼ばれ、その馬の絶対的なスピード能力を証明する一つの指標として高く評価されます。「日本レコード」(日本国内の全競馬場を通じての最速)や「コースレコード」(その競馬場のその距離での最速)などがあります。

「レコード勝ち」と聞くと、圧倒的な強さの象徴のように聞こえますが、一つ注意点があります。それは、競走馬のタイムは馬場状態に大きく左右されるという点です。

近年は芝の管理技術が向上し、非常に走りやすくタイムが出やすい「高速馬場」になることが増えています。そのため、馬場状態に恵まれてレコードタイムが出ることも少なくありません。

もちろん、その条件で最速だった事実は揺るぎませんが、タイムの数字だけを鵜呑みにするのは早計です。歴史的な名馬が走った時代の馬場状態と、現代の高速馬場とでは、単純に時計だけを比較することは難しいのです。競馬ファンは、「時計」という絶対的な指標と、「レース内容」や「馬場状態」といった相対的な要因の両方を見ながら、その馬の強さを評価しています。

日常で思わず使いたくなる競馬用語

- YUKINOSUKE

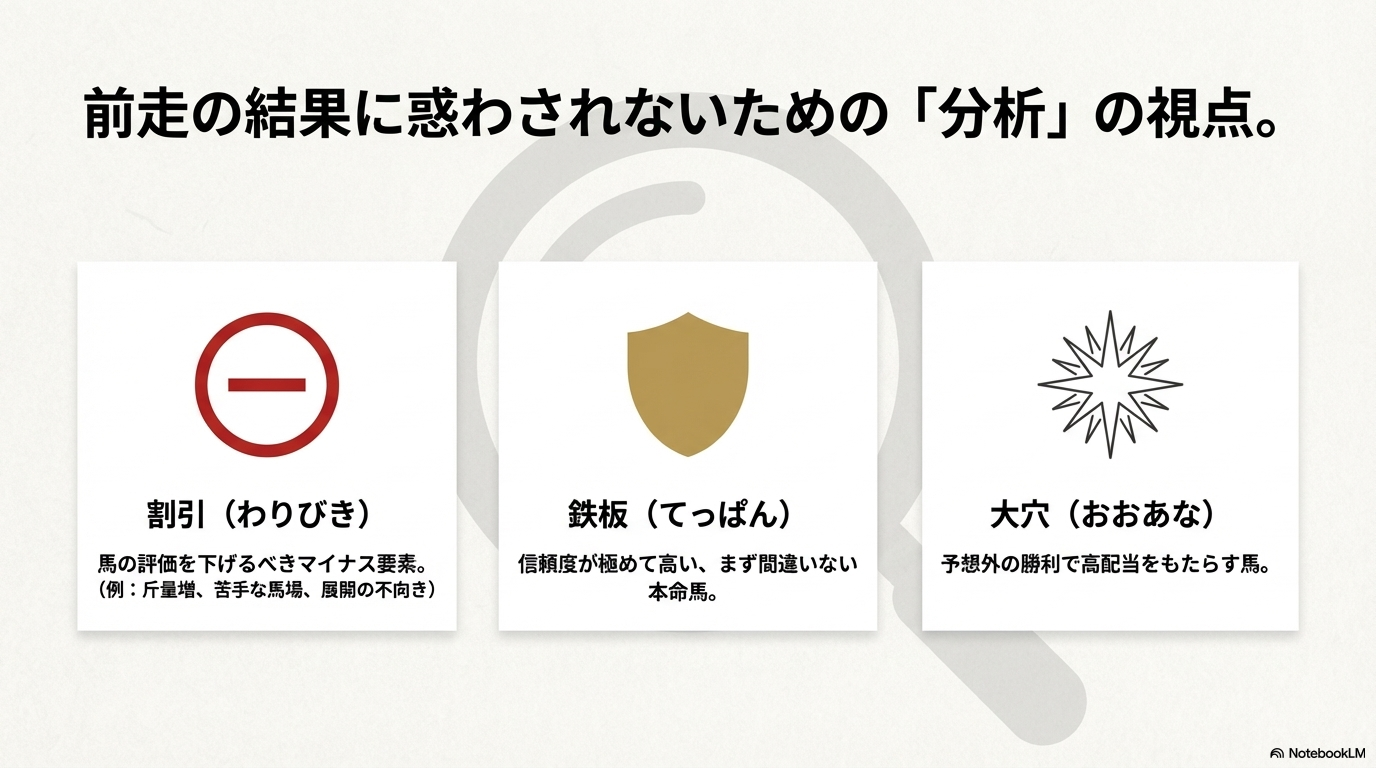

競馬から生まれた言葉の中には、その表現の的確さや響きの面白さから、私たちの日常生活に深く浸透しているものが数多くあります。多くは、レースの勝敗や予想といった、状況の不確実性や期待感を端的に表す言葉です。

例えば、「鉄板(てっぱん)」、「大穴(おおあな)」、そして「ダークホース」といった言葉は、今や競馬を知らない人にもごく自然に通じるほど一般化しています。また、競馬新聞の予想印に由来する「本命(ほんめい)」や「対抗(たいこう)」も、ビジネスやスポーツの話題で頻繁に使われる表現です。

これらの言葉の元々の意味を知っていると、日常会話で使う際にも、その背景にあるドラマやニュアンスが加わり、コミュニケーションに一層の深みが出るかもしれません。

- YUKINOSUKE

競馬由来の日常用語

鉄板(てっぱん)

「まず間違いない」「確実だ」という意味で使われます。語源には諸説ありますが、競馬ファンの間では「絶対に勝つだろう」と確信できる本命馬を指す俗語として使われてきました。「鉄板のように堅い(=硬い)」レース、つまり順当な結果で決まるだろうという意味合いが転じたという説が有力です。日常では、自信のある企画や、定番の組み合わせを指して使われます。

(例:「明日のプレゼンテーションの資料は、準備万端だから鉄板だよ」)

大穴(おおあな)

「予想外の結果」「大きな利益や幸運」を指す言葉です。競馬では、人気が非常に低く、勝つ可能性が低いと見なされていた馬(穴馬)が勝利することを「大穴をあける」と表現します。人気がないため馬券の配当倍率(オッズ)が極めて高く、的中すれば大きな払い戻し金が得られることから、この言葉が生まれました。

(例:「あのプロジェクトの成功は、まさに大穴だったね」)

ちなみに、大穴については、以下の記事でも詳しく解説しています。「大穴」をもっと深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

ダークホース (Dark Horse)

元々は19世紀の英国競馬で使われ始めた英語で、「毛色が濃く(Dark)、実力が未知数(=知られていない)馬」を指しました。有力候補としてはマークされていないものの、秘めた実力があり、レースをかき乱すかもしれない不気味な存在という意味合いです。これが転じて、スポーツの大会や選挙などで、「有力候補ではないが、番狂わせを起こすかもしれない実力者」を指す言葉として世界中で定着しています。

本命(ほんめい)・対抗(たいこう)

これらは競馬新聞などで使われる予想印(しるし)が由来です。「本命(◎)」は、予想家が「1着に来る可能性が最も高い」と判断した馬を指します。「対抗(○)」は、本命馬を負かす可能性がある、2番手の有力候補を指します。

(例:「次の契約、A社が本命だけど、対抗としてB社の動きも気になる」)

単穴(たんあな)・連下(れんした)

さらにマニアックな用語として、予想印の「▲(単穴)」や「△(連下)」も日常で使われることがあります。「単穴」は、本命や対抗を逆転するかもしれない3番手、「連下」は、1着は難しいかもしれないが2着や3着には入る可能性がある馬を指します。

(例:「部長候補は、本命が佐藤さん、対抗が鈴木さん、単穴で高橋さんもいるぞ」)

面白い競馬用語で豆知識を披露

競馬には、レース中の状況を的確に、しかし非常にユニークな言葉で表現する「面白い用語」が数多く存在します。これらは単に風変わりなだけでなく、競馬という競技の複雑さ、つまり馬の能力、騎手の技術、展開の運不運といった要素が凝縮された言葉です。知っていると、レース観戦がより深まり、周囲から「通(つう)なファンだ」と思われるかもしれません。

例えば、「ドン詰まり」、「ズブい」、「フロック」といった言葉が挙げられます。

これらは馬の個性やレース中の不運を端的に表す言葉であり、競馬の厳しさや一筋縄ではいかない奥深さも感じさせます。こうした言葉を使ってレースを振り返るのも、競馬の大きな楽しみ方の一つです。

ドン詰まり(どんづまり)

レースの最終局面、特に勝負どころとなる最後の直線で、自分の進みたい進路が前や横の馬によって塞がれてしまい、抜け出せない状態を指します。競馬ファンや解説者の間では、「(前が)壁になった」とも頻繁に表現されます。

これは、馬群の中団や後方でレースを進める「差し馬」や「追い込み馬」の宿命とも言える不運です。馬にはまだ余力(末脚)が十分に残っているにもかかわらず、その力を全く発揮できないままレースが終わってしまうため、その馬の馬券を買っていたファンにとっては、最も悔しい負け方の一つと言えるでしょう。

類語:「包まれる(つつまれる)」レース中に他の馬に四方を囲まれて身動きが取れなくなることを「包まれる」と言います。特に内枠(コースの内側のスタート地点)から出走した馬が陥りやすい状態です。「ドン詰まり」は主に最後の直線を指しますが、「包まれる」は道中全体での不利を表すことが多いです。

この「ドン詰まり」を避けるために、騎手は一瞬の判断で進路を探します。馬群の内側を突くか、大外へ持ち出すか、その一瞬の判断と技術を「捌(さば)く」と呼びます。トップジョッキーは、この「捌き」の技術が非常に優れています。

ズブい

馬の性格や反応の特性を表す言葉です。騎手が「行け」と合図(ムチを入れたり手綱をしごいたり)しても、なかなか反応が鈍く、スピードが上がるまでに時間がかかる馬のことを「ズブい」または「ズブさがある」と言います。

これは必ずしも能力が低いという意味ではありません。むしろ、どっしりと構えていて無駄に興奮しない(=「かかる」ことがない)という長所にもなります。ただし、瞬発力勝負になりやすいレースでは、加速が遅れてしまい不利になることがあります。そのため、ズブい馬に乗る騎手は、他の馬より早めに仕掛けて(スパートを開始して)、エンジンを徐々に温めていく必要があります。

逆に、合図に敏感に反応しすぎる馬は「軽い」や「鋭い」と表現されますが、行き過ぎると制御が難しくなる(かかる)という短所にもなります。

ズブさの要因

- 性格:元々おっとりしている、あるいは逆にズル賢く、レースを覚えて「本気を出すのは最後だけ」と力を温存しようとする。

- 馬場:雨で馬場が重く(重馬場)、体力が奪われる状態だと、進んで行かずにズブさを見せることがあります。

- 年齢:年齢を重ねたベテラン馬は、若い頃の鋭さがなくなり、ズブさが出てくることがよくあります。

フロック

これは「まぐれ勝ち」を意味する言葉です。その馬の本来の実力ではなく、展開や運など、他の要因に極端に恵まれて勝利した場合に使われます。「フロック勝ち」とも言われます。

例えば、以下のようなケースで使われることが多いです。

- 極端に人気が低かった馬(大穴馬)が勝利した。

- レースのペースが異常に遅く、逃げた馬がそのまま楽に勝ってしまった。

- 有力馬が軒並み不利(ドン詰まりや出遅れなど)を受けて自滅した。

競馬予想において、「前走の勝ちはフロックだろう」と判断された馬は、次のレースで人気が下がることがあります。しかし、競馬の歴史では、その評価を覆すドラマが数多く存在します。

有名な例として、1997年の皐月賞馬サニーブライアンがいます。人気薄で勝利したためフロック視されましたが、続く日本ダービーでも人気薄ながら見事に勝利。この時、実況アナウンサーが叫んだ「これはもうフロックでもなんでもない!」という言葉は、競馬史に残る名実況となっています。

その他の面白い豆知識用語

他にも、競馬の個性を表すユニークな用語があります。

| 用語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| ソラを使う | ソラをつかう | 馬が急に走るのをやめたり、集中力を欠いたりすること。「ソラ」は「空」とも書かれ、馬が上の空になる様子を表します。先頭に立つと急に気を抜く馬もいます。 |

| テン乗り | テンのり | 「テン」は「初めて」を意味する俗語。騎手がその馬にレースで初めて騎乗することです。人馬の相性が未知数なため、予想を難しくさせる要因の一つです。 |

| 二の脚 | にのあし | スタート直後(一の脚)にスピードに乗った後、さらにグッと加速していく力のこと。「二の脚が速い」馬は、楽に良いポジション(先行)を取りやすくなります。 |

深掘りする!かっこいい競馬用語応用編

基本用語を覚えたら、次は一歩進んだ応用編です。これらは馬の状態やレースの展開をより深く読み解くための言葉で、知っていると予想の精度が格段に上がります。

- 競馬用語のかかる状態を理解する

- 競馬用語のもたれるとはどういう意味?

- 競馬用語の割引という意外な言葉

- 知らないと失敗・後悔する競馬用語

- 便利な競馬用語を一覧で全体を把握

- 競馬用語辞典でさらに知識を深める

競馬用語のかかる状態を理解する

- YUKINOSUKE

競馬のレース展開を大きく左右する馬の状態を表す言葉として、「かかる」(掛かる)があります。これは多くの場合、その馬にとって非常にネガティブな状況を示唆する用語として使われます。

具体的に「かかる」とは、馬がレース中に過度に興奮してしまい、騎手のコントロール(制御や指示)に従わず、自分の意思で前へ前へと突進しようとしてしまう状態を指します。騎手は馬をなだめ、適切なペースで走らせようと手綱を引いて抑えますが、馬が首を高く上げたり、口を開けてハミ(馬の口に含ませる金具)に強く反抗したりして、騎手の意図とは裏腹に暴走気味になってしまうのです。この状態を、騎手と馬の呼吸が合っていないことから「折り合いを欠く」とも表現します。

なぜ「かかる」ことは問題なのか?

競走馬がレース中に「かかる」ことは、いくつかの深刻な問題を引き起こします。

- スタミナの浪費 最大の問題点は、スタミナの不必要な消耗です。競馬のレース、特に中距離や長距離では、ゴールまでのスタミナ配分が勝敗を分けます。しかし、「かかる」馬は、本来はペースを抑えて体力を温存すべきレース序盤で、まるで短距離走のようにエネルギーを使い果たしてしまいます。これは人間がマラソンで最初の1kmを全力疾走するようなもので、後半必ず失速(バテる)する原因となります。

- レースプランの崩壊 騎手はレース前に、その馬の能力や脚質、他の馬との力関係などを考慮してレースプラン(作戦)を立てています。例えば「中団でじっくり脚を溜めて、最後の直線で勝負する」と考えていても、馬がかかってしまえば意図せず先頭に立ってしまうなど、作戦通りのレース運びが不可能になります。

- 馬への負担 騎手の制御に反抗し続けることは、馬にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となります。呼吸が乱れ、筋肉にも余計な力が入り、レース後の疲労回復にも影響が出ることがあります。

「かかる」原因は何か?

馬が「かかる」原因は様々ですが、主に以下のような要因が考えられます。

- 気性(気性難):元々神経質であったり、闘争心が強すぎたりする馬は、レースの雰囲気に興奮しやすい傾向があります。「気性難」と評される馬の多くは、この「かかる」癖を持っています。

- 経験不足:レース経験の浅い若駒(2歳馬や3歳馬)は、まだレースでのペース配分を理解しておらず、本能的に前へ行こうとしてしまうことがあります。

- レースペース:レース全体の流れが極端に遅い(スローペース)場合、馬が走りたがってしまい、我慢できずにかかることがあります。

- 馬群でのストレス:他の馬に囲まれて窮屈な状態(「包まれる」)になると、それを嫌がって抜け出そうとし、かかることがあります。

- 外部要因:初めての競馬場や、大観衆の声援、あるいは装着している馬具(ブリンカーなど)が刺激となり、興奮してしまうこともあります。

パドックや返し馬での「かかる」兆候(イレ込み)レース本番だけでなく、その前のパドック(下見所)や返し馬(準備運動)での馬の様子から、「かかる」リスクをある程度察知することができます。これを「イレ込み」と言います。以下のような兆候が見られる馬は注意が必要です。

- 落ち着きのない動き:その場で足踏みしたり、小刻みに歩き回ったり(「チャカつく」)、首を激しく上下させたりする。

- 大量の発汗:特に首の付け根や胸のあたりに、泡立つような汗(「汗をかく」のレベルを超えた状態)が見られる場合は、極度の興奮状態にあるサインです。

- 口元の状態:ハミを強く噛んで口を開けてしまう(「口を割る」)、よだれが多い、舌を出してしまうなどの仕草も、ストレスや興奮を表していることがあります。

- 騎手の苦労:返し馬の際に、騎手が明らかに馬を抑えるのに苦労している様子が見て取れる場合は、本番でもかかる可能性が高いと考えられます。

ただし、多少の気合乗りはレースに向けて必要な場合もあり、すべての兆候が悪影響とは限りません。経験豊富なファンは、その馬の普段の様子と比較して、その日の状態を判断します。

このように、「かかる」という状態は、馬の能力を最大限に引き出す上で大きな障害となります。予想する際には、その馬が「かかりやすい」タイプかどうか、そして当日の気配はどうかを慎重に見極めることが重要です。いくら能力が高いと評価されている馬でも、この「かかる」リスクを考慮に入れる必要があります。

競馬用語のもたれるとはどういう意味?

馬がレース中に見せる特徴的な動きの一つに「もたれる」という状態があります。これは、前述の「かかる」とは異なり、馬の走行バランスや癖、時には体調面の問題を示す重要なサインです。

具体的に「もたれる」とは、馬がまっすぐに走ることができず、コースの内側や外側にあるラチ(柵)、あるいは併走している他の馬に、まるで寄りかかるように斜めに走ってしまう癖や状態を指します。騎手が手綱や体重移動で必死にまっすぐ走らせようと矯正(修正)しても、馬がそれに抵抗して斜めに進んでしまうのです。この斜めに走る行為自体を「斜行(しゃこう)」と呼びますが、「もたれる」はその中でも特に「寄りかかる」ようなニュアンスを含みます。

「もたれる」と関連する用語

斜行には「もたれる」以外にも、方向によって異なる表現があります。

- ささる:主に直線で、コースの内側(内ラチ)に向かって斜めに切れ込んでいくこと。

- ふくれる(膨れる):主にコーナーで、遠心力に負けるなどして外側に大きく膨らんでしまうこと。

「もたれる」は、これらの「ささる」や「ふくれる」を含む、より広い意味での「斜行癖」として使われることもあります。例えば、「右回りだと外にもたれる(=ふくれる)癖がある」とか、「疲れてくると内にモタれる(=ささる)面を見せる」といった具合です。

「もたれる」原因と「手前(てまえ)」の関係

馬がもたれてしまう原因はいくつか考えられますが、最も大きく関係しているのが「手前(てまえ)」という馬の走り方です。

馬は走る際、左右どちらかの前脚と後脚がセットになって、わずかに先行する形で地面を蹴ります。これを「手前」と呼びます(例:左前脚が右前脚より前に出る走り方を「左手前」)。人間でいう利き足に近い概念です。

コーナーをスムーズに曲がるためには、コーナーの内側と同じ側の手前で走る必要があります(例:右回りコーナーなら右手前)。これにより、馬は体を内側に傾けてバランスを取り、遠心力に対抗します。

しかし、以下のような場合に手前をうまく替えられなかったり、逆の手前で走り続けたりすると、バランスを崩してしまいます。

- 疲労:レース終盤で疲れてくると、踏ん張りが利かなくなり、手前を替えるのが困難になる。

- 不器用さ:手前を替えるのが元々苦手な馬もいる。

- 体調・脚元への不安:どちらかの脚に違和感があると、負担を避けるために特定の手前で走りたがり、逆の手前を嫌がることがある。

その結果、バランスを崩した方向に体が流れてしまい、「もたれる」という現象が起こるのです。

「もたれる」ことによるデメリット

レース中に馬がもたれると、以下のような大きな不利が生じます。

- 距離ロス:斜めに走るため、当然ながらまっすぐ走るよりも余計な距離を走ることになり、タイムロスにつながります。

- バランスの悪化:効率的な走りができず、スピードが鈍ったり、さらに体力を消耗したりします。

- 進路妨害とペナルティ:他の馬の進路を妨害(邪魔)してしまう危険性が高まります。これが原因で不利を与えたと判断されると、レース後に審議が行われ、着順が降着されたり、騎乗停止などの処分が科されたりする可能性があります。

騎手の役割と難しさ

騎手は、馬がもたれないように常にバランスを取りながら騎乗しています。もし馬がもたれそうになったら、手綱の操作、体重移動、脚(きゃく=騎手のふくらはぎあたり)による圧迫、あるいはムチを肩に見せる(叩くのではなく、合図として使う)など、様々な技術を駆使して馬をまっすぐ走らせようと試みます。

しかし、特にレース終盤で馬が疲れている場合など、騎手の指示に馬が応えきれず、制御が非常に困難になることも少なくありません。中継映像で、騎手が必死に馬を立て直そうとしているにもかかわらず、馬が外ラチに向かって大きく斜行していくシーンが見られるのはこのためです。

「もたれる」癖は、その馬の個性の一つでもあります。特定の競馬場(例:右回りが苦手)や、特定の状況(例:馬群に包まれると内にささる)で顕著に出ることもあります。予想する際には、そうした馬の癖を過去のレース映像などで把握しておくことも、馬券を的中させるための重要なヒントになります。

競馬用語の割引という意外な言葉

競馬予想の世界で使われる「割引(わりびき)」という言葉は、日常的な買い物の場面で使われる「値引き」とは全く異なる意味を持ちます。これは、競走馬の能力を評価する上で非常に重要な考え方を示す、専門的ながらも覚えておきたい用語です。

端的に言えば、競馬における「割引」とは、その馬の評価を下方修正する必要があるマイナス要因を指します。多くの場合、「割引材料」や「割引が必要」といった形で使われます。

競馬予想の基本の一つに、「前回のレース結果だけを鵜呑みにしてはいけない」という鉄則があります。なぜなら、前走(ぜんそう=前回のレース)で素晴らしいパフォーマンスを見せた馬でも、今回のレースでは様々な条件が異なり、同じように走れるとは限らないからです。この「前回からの条件変化によるマイナス要素」を考慮に入れる行為が、「割引」なのです。

なぜ「割引」が必要なのか?

例えば、ある馬が前走で後続に5馬身もの差をつけて圧勝したとします。その結果だけを見れば、次回のレースでも最有力候補(本命)と考えがちです。しかし、競馬はそれほど単純ではありません。前走と今回とで、以下のような様々な条件が変わっている可能性があるからです。

主な「割引材料」とその考え方

馬場状態の変化

前走は、その馬が得意とする走りやすい「良馬場」(乾燥した芝やダート)だったかもしれません。しかし、もし今回が雨の影響で馬場が悪化(稍重・重・不良といった「道悪(みちわる)」)した場合、道悪での実績がない、あるいは苦手としている馬にとっては大きな割引材料となります。パワーやスタミナがより要求されるため、スピードタイプの馬は苦戦する傾向にあります。

枠順の有利不利

スタート地点のゲート番号(枠順)も重要です。前走は、他の馬に邪魔されにくい「外枠」からスムーズにレースを進められたかもしれません。しかし、今回もし馬群に包まれやすく、進路が塞がりやすい「内枠」に入った場合、特に「差し」や「追い込み」といった後方から行く馬にとっては割引が必要です。

ローテーション(出走間隔)

レースとレースの間の期間(ローテーション)も馬の調子に影響します。前走が十分な休養明け(「休み明け」や「鉄砲」と呼ばれ、フレッシュな状態)で好走したとしても、今回もしレース間隔が詰まっている(「連闘」=毎週出走、「中1週」=1週間おきに出走など)場合、目に見えない疲労が蓄積している可能性があり、割引が必要になることがあります。

斤量の増減

前述の通り、斤量(馬が背負う重さ)はレース結果に大きく影響します。前走で好走した馬、特にハンデ戦で勝利した馬は、次走でより重い斤量を課せられることが一般的です。斤量が増えることは、単純に負担が増すため、明確な割引材料となります。

展開の利不利

レース全体の流れ(展開)も、馬の有利不利を生み出します。例えば、前走は他の逃げ馬が競り合って速いペース(ハイペース)になり、後方で脚を溜めていた差し馬である自分にとって絶好の展開になったかもしれません。しかし、今回もし逃げ馬が少なく、ゆったりとしたペース(スローペース)が予想される場合、前方の馬がバテにくいため、同じような末脚を発揮しても届かない可能性があり、割引が必要になります。

その他の割引材料

他にも、コース形態(例:直線が短いコースへの変更)、距離(例:得意ではない距離への延長)、相手関係(例:今回の方が強いメンバーが揃っている)など、様々な要素が割引材料となり得ます。

このように、「割引」とは、単に馬の絶対的な能力だけでなく、レースを取り巻く様々な「外的要因」を考慮に入れて、前走のパフォーマンスから評価を調整する、という非常に重要な予想プロセスを指す言葉なのです。逆に、前走からの条件好転が見込める場合は、「プラス材料」として評価を上げることになります。

競馬予想でよくある失敗は、前走の着順や勝ちっぷりだけで馬の強さを判断してしまうことです。「割引材料」をしっかり検討する癖をつけることで、より冷静で多角的な予想が可能になり、的中率の向上にもつながるでしょう。

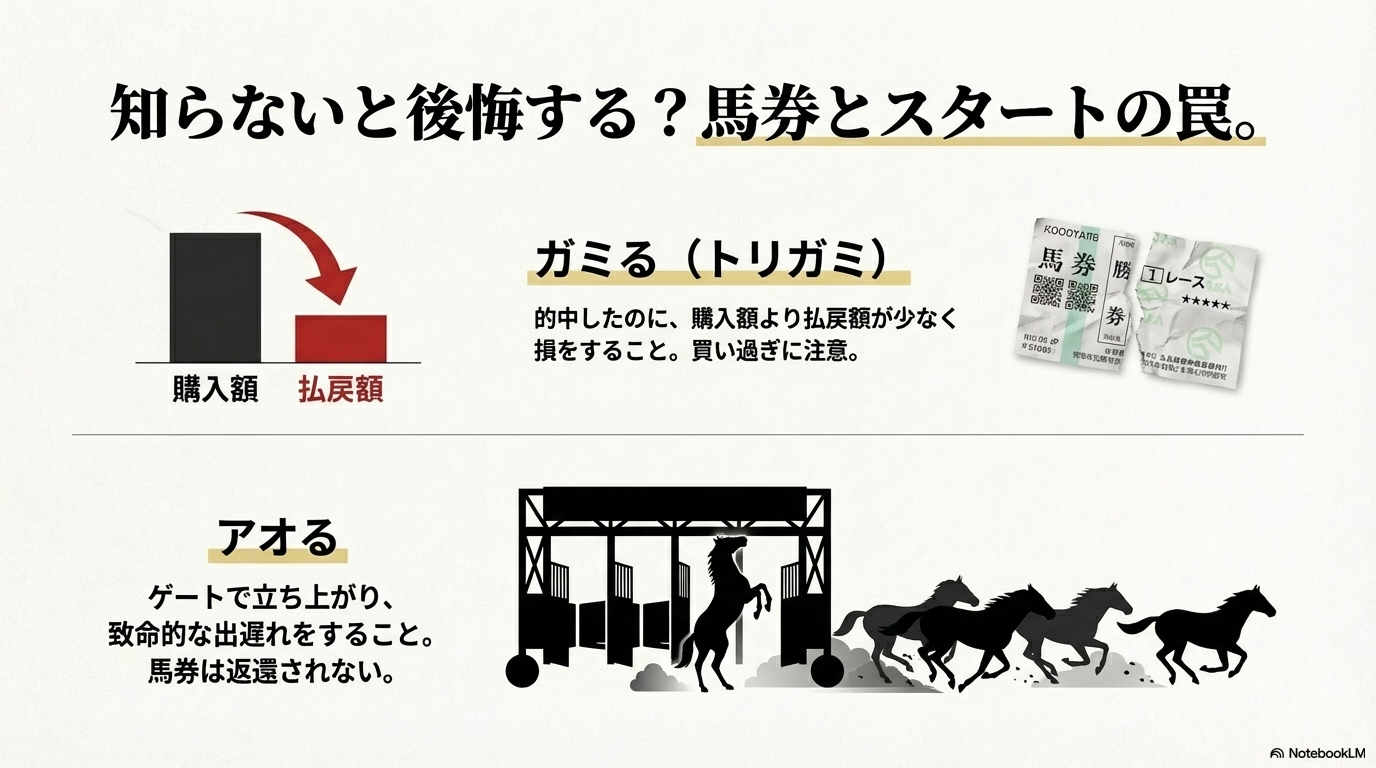

知らないと失敗・後悔する競馬用語

競馬には、レース観戦を豊かにするかっこいい言葉がある一方で、その意味を知らないと思わぬ失敗につながったり、的中したはずなのに後悔したりするような、注意すべき用語も存在します。

特に競馬ファンの間で頻繁に使われる俗語である「ガミる(トリガミ)」と「アオる」は、その代表格です。これらは競馬の楽しさの裏側にある、厳しさやリスク、そして一筋縄ではいかない側面を教えてくれる言葉でもあります。意味を正しく理解しておくことで、無用な失敗や「こんなはずじゃなかった」という後悔を避けることができるでしょう。

- YUKINOSUKE

ガミる(トリガミ)

「ガミる」とは、購入した馬券が的中したにもかかわらず、その払い戻し金額が、馬券の購入に費やした総額(投資額)を下回ってしまうことを指します。つまり、「当たったのに損をする」という、競馬ファンにとっては非常に残念な状況です。「トリガミ」とも呼ばれ、語源には「(儲けを)取り損ねて紙(馬券)にする」や「正味(しょうみ)がマイナス」を逆さにした「みがしょう」が転じたなど、諸説あります。

この「ガミる」現象は、なぜ起こるのでしょうか。

主な原因は、的中を狙うあまり、多くの組み合わせ(買い目)の馬券を買いすぎてしまうことにあります。特に、人気のある馬同士の組み合わせ(いわゆる「本命サイド」の決着)は、的中しやすい反面、配当倍率(オッズ)が低くなる傾向があります。

例えば、あるレースで馬連(1着と2着の組み合わせを当てる馬券)を10通り、それぞれ100円ずつ、合計1,000円分購入したとします。レースの結果、見事に的中しましたが、その組み合わせのオッズが5.0倍だった場合、払い戻しは「100円 × 5.0倍 = 500円」となります。投資額1,000円に対して払い戻しが500円ですから、結果的に500円のマイナス(損)になってしまいます。これが「ガミる」です。

ガミることを避けるには?

- 買い目を絞る:自信のある組み合わせに絞って購入点数を減らす。

- オッズを確認する:購入する前に、的中した場合の払い戻し額が投資額を上回るか(最低でも元返しになるか)を確認する。特にオッズの低い馬券を中心に買う場合は注意が必要です。

- 高配当を狙う:あえて人気薄の馬(穴馬)を絡めた馬券を少数購入し、的中した際の高配当を狙う戦略もありますが、当然リスクも高まります。

的中した喜びも束の間、「ガミった…」と後悔することにならないよう、馬券購入の際には購入点数とオッズのバランスを常に意識することが重要です。

トリガミに関しては、こちらの記事【競馬のトリガミとは?意味と防止策、買い方のコツを解説】でも詳しく解説しています。

アオる

「アオる」とは、レースのスタート直前、あるいはゲートが開いた瞬間に、馬が驚いたり、極度に興奮したりして、前脚を高く上げて立ち上がってしまう(あるいはそれに近い、大きく体を仰け反らせる)仕草を指します。

当然ながら、他の馬が一斉にスタートを切る中で、立ち上がってしまった馬は大きく出遅れることになります。これは単に反応が鈍い「出遅れ」とは異なり、数秒単位での深刻なタイムロスにつながることが多く、その時点でレースで勝負する(上位に来る)のはほぼ不可能になります。

どんなに能力が高く、圧倒的な人気を集めている本命馬であっても、スタートで「アオって」しまえば、その能力を発揮する以前の問題でレースが終わってしまうのです。これは、馬券を買っていたファンにとっては、レース展開以前の「不戦敗」のようなものであり、大きな失望につながります。

「アオる」原因と注意点

- 原因:ゲート(発馬機)の狭い空間への恐怖心、ゲートが開く音への驚き、極度の興奮(イレ込み)、隣の馬を威嚇する行為などが考えられます。

- 癖:一度アオる経験をすると、それが癖になってしまう馬もいます。過去のレースでアオったことのある馬は、常にそのリスクを考慮する必要があります。

- 返還されない:重要な点として、スタートで「アオった」ことによる出遅れは、競走中のアクシデントとは見なされず、馬券は返還(買い戻し)されません。(レース前に故障などで出走を取り消す「競走除外」や、ゲートが開かなかった等の「発走不十分」とは異なります。)

このように、「アオる」は予想が的中していても、スタートという一瞬の出来事ですべてが台無しになり得る、競馬の持つ不確定性と怖さを示す用語です。

馬場状態の読み違えにも注意前述の通り、雨などによって馬場の水分量が増えた状態(稍重・重・不良)を「道悪(みちわる)」と呼びます。この道悪を軽視することも、予想の失敗、そして後悔につながる大きな要因です。

道悪になると、良馬場とは全く異なる適性が求められます。一般的に、スピードの絶対値よりも、ぬかるんだ馬場を走り切るパワーやスタミナが重要になります。また、馬によっては泥が跳ねるのを極端に嫌がる場合もあります。

「良馬場なら圧勝だったはず」と安易に考え、道悪での実績がない馬や、血統的にパワーが要求される馬場への適性が低い馬(例:軽いスピードタイプの血統)を過信すると、思わぬ大敗を喫することがあります。馬場状態の発表(通常レース約1時間前)と、各馬の道悪適性は、必ず確認するようにしましょう。

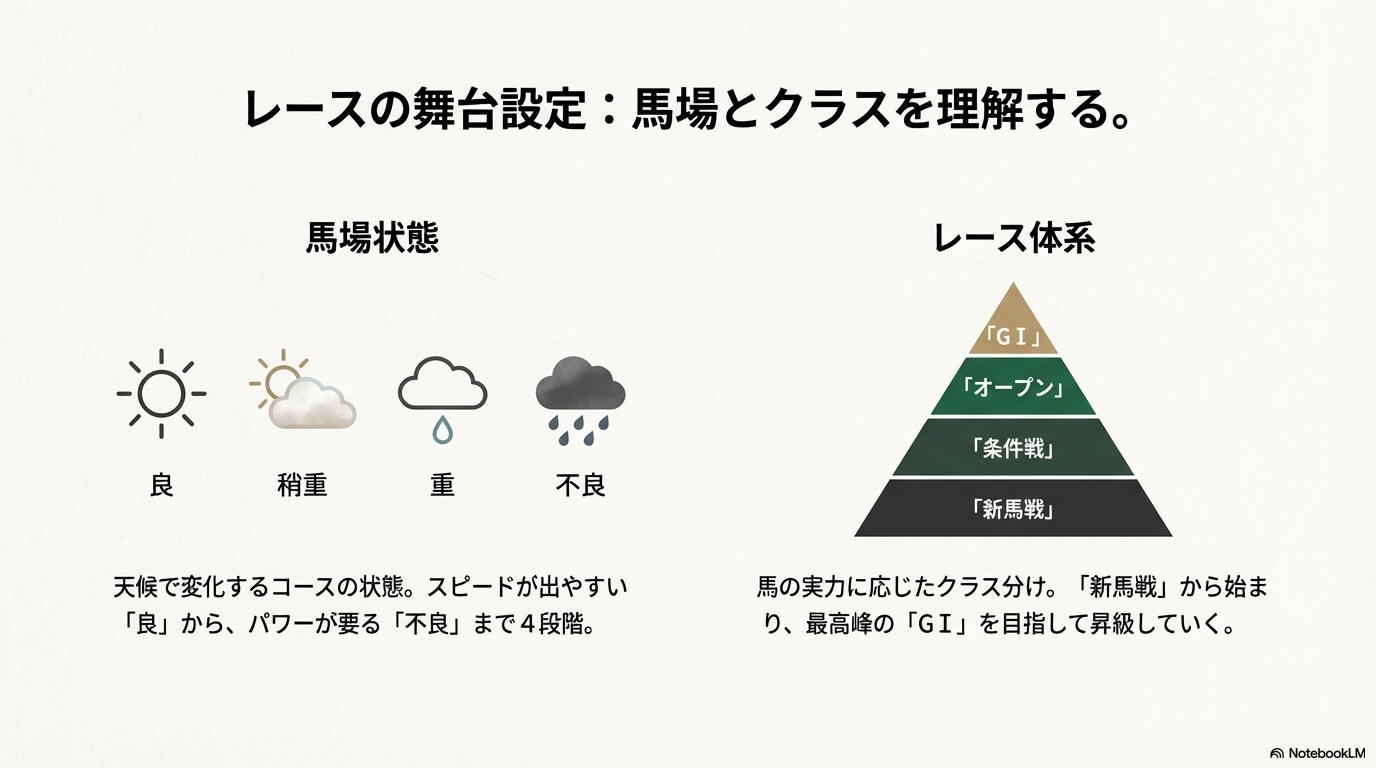

便利な競馬用語を一覧で全体を把握

競馬の世界には非常に多くの専門用語が存在しますが、すべてを一度に覚えるのは大変です。そこで、特に重要で、レースを理解する上で核となるカテゴリーに絞って知識を整理すると、効率的に全体像を把握できます。

ここでは、あらゆるレースの前提条件となる「馬場状態」と、そのレースの位置づけを示す「レース体系(クラス分け)」について、一覧表を交えながら詳しく解説します。これらは競馬新聞を読む上でも、レース展開を予想する上でも欠かせない基礎知識であり、これらの違いがレース結果に直結することも少なくありません。

- YUKINOSUKE

馬場状態

競走馬が走るコース(馬場)のコンディションは、天候、特に降水量によって刻々と変化します。JRAでは、コースの水分量を基準に馬場状態を4段階で発表しており、これがレースのペースや結果に大きな影響を与えます。

芝コースとダート(砂)コースでは、同じ水分量でも馬の走りやすさや求められる適性が異なる点に注意が必要です。

| 状態 | 読み方 | 芝コースの概要 | ダートコースの概要 |

|---|---|---|---|

| 良 | りょう | 最も乾燥していて硬い状態。地面からの反発が強く、スピードが出やすい(「高速馬場」と呼ばれることも)。一般的に、軽い走りをするスピードタイプの馬に向くとされます。 | 乾燥して砂がパサパサしている状態。走ると砂が深く沈み込み、非常に力がいるため時計(タイム)がかかります。パワーが必要とされます。 |

| 稍重 | ややおも | 少し湿り気を含んだ状態。良馬場よりやや時計がかかり始めますが、大きな影響がない場合もあります。 | 砂が湿り気を含み、少し締まって走りやすくなります。このため、良馬場よりも時計が速くなる傾向があります。 |

| 重 | おも | 水分を多く含み、踏み込むと水が染み出す状態。芝が滑りやすくなり、時計はかなりかかります。パワーとスタミナが要求されます。 | さらに水分を含んで馬場が締まり、硬くなります。反発が強くなるため、時計はかなり速くなることが多いです。「脚抜きが良い」と表現されることもあります。 |

| 不良 | ふりょう | 水たまりができるほど水分を含んだ、非常に悪い状態。芝は田んぼのようになり、最も時計がかかり、スタミナ(持久力)が問われます。 | 表面に水が浮いている状態。馬場は硬く締まりきっており、時計は非常に速くなりますが、泥(キックバック)が多く跳ね、馬が嫌がることもあります。 |

(参照:JRA 競馬用語辞典 馬場状態)

補足:「道悪(みちわる)」稍重・重・不良といった、良馬場以外の水分を含んだ馬場状態を総称して「道悪」と呼びます。「道悪巧者(みちわるこうしゃ)」とは、このような馬場を得意とする馬のことです。血統(父や母父が欧州のスタミナ型など)や、馬自身のパワー、走法(ピッチ走法など)が道悪適性に関係すると言われています。

馬場状態はレース当日の天候によって変化するため、予想段階とレース直前で状態が変わることもあります。常に最新の情報を確認することが重要です。

レース体系(クラス分け)

競馬では、馬の実力が近いもの同士で競走が行われるように、年齢や獲得した賞金(収得賞金)に応じて、出走できるレースのクラス(格)が厳密に分けられています。これにより、公正で白熱したレースが提供されています。馬はレースに勝つことで上のクラスへと昇級していきます。

| クラス | 主な対象 | 概要 |

|---|---|---|

| 新馬戦 | 2歳~3歳春 | まだ一度もレースを走ったことがない馬たちのデビュー戦。「メイクデビュー」とも呼ばれます。ここで勝つと「1勝クラス」へ進みます。 |

| 未勝利戦 | 2歳~3歳秋 | 新馬戦で勝てなかった馬、またはまだ一度も勝利経験のない馬が出走するレース。ここで勝てば「1勝クラス」へ昇級できますが、期間内に勝てないと原則として中央競馬での出走が難しくなります。 |

| 条件戦 (1勝クラス, 2勝クラス, 3勝クラス) | 3歳以上 | 過去の勝利数(厳密には収得賞金額)に応じて分けられたクラス。「1勝クラス」は1勝した馬、「2勝クラス」は2勝した馬、「3勝クラス」は3勝した馬が出走します。各クラスで勝利すると、上のクラスへ昇級します。(旧称:500万下、1000万下、1600万下) |

| オープン(OP) | 3歳以上 | 3勝クラスを勝ち上がった馬や、収得賞金が規定額を超えた実力馬が出走する、最上位のクラスです。オープンクラスのレースには、さらに格付けがあります。 |

| リステッド(L) | 3歳以上 | オープン競走の中でも、重賞競走に次ぐ重要なレースとして位置づけられています。「Listed」の頭文字からLと表記されます。 |

| 重賞 (GⅢ, GⅡ, GⅠ) | 主に3歳以上 | オープン競走の中でも特に歴史が古く、賞金が高く、競馬体系上重要な意味を持つ特別なレースです。格の高い順にGⅠ(ジーワン)、GⅡ(ジーツー)、GⅢ(ジースリー)と分類されます。GⅠが競馬の最高峰です。 |

(参照:JRA 競走(レース)の種類とクラス分け)

このように、一口に「レース」と言っても、その背景には馬場状態という「舞台設定」と、レース体系という「格付け」が存在します。これらの基本情報を押さえることで、各レースの持つ意味合いや、出走している馬たちのレベル感をより正確に理解できるようになります。例えば、「GⅠレースで道悪になった場合、どの馬にチャンスがあるだろうか?」といった、より深い予想が可能になるのです。

ちなみに、未勝利戦の狙い方については、以下の記事でも詳しく解説しています。「未勝利戦の狙い方」をもっと深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

競馬用語辞典でさらに知識を深める

この記事では、競馬を楽しむ上で特に重要で「かっこいい」と感じられるような用語を中心に解説してきました。しかし、競馬の世界は非常に奥深く、ここで紹介できたのは、その広大な語彙のほんの一部に過ぎません。

レース中継の実況や解説、競馬新聞の記事、あるいはファン同士の会話の中で、どうしても分からない言葉、聞き慣れない表現に出会うことがあるでしょう。そのような時、最も確実で効率的な解決策となるのが、専門の「競馬用語辞典」を活用することです。

- YUKINOSUKE

競馬用語辞典は、いわば競馬の世界を探求するための羅針盤のようなものです。分からない言葉の意味を正確に知ることは、競馬への理解を深め、より豊かな観戦体験を得るための重要なステップとなります。

信頼性の高い情報源:JRA公式サイト

数ある情報源の中でも、最も信頼性が高く、情報が網羅されているのは、やはりJRA(日本中央競馬会)の公式サイト内に設けられている「競馬用語辞典」でしょう。

この辞典は、日本の競馬を統括するJRAが公式に提供しているものであり、その情報の正確性はお墨付きです。「あ行」から「わ行」まで体系的に整理されており、競馬に関するほぼ全ての公的な用語が網羅されています。解説も簡潔かつ正確で、初心者の方にも理解しやすいように配慮されています。

JRA競馬用語辞典で調べられる主な内容例

- レース関連:レースの種類(GⅠ、ハンデ戦など)、コース形態(内回り、外回り)、馬場状態の詳細な定義。

- 馬関連:馬の毛色(芦毛、栗毛、鹿毛など8種類)、馬体に関する部位(トモ、キ甲など)、馬具(ブリンカー、シャドーロールなど)の名称と効果。

- 血統・生産関連:血統の基本的な考え方(インブリード、アウトブリード)、父系(サイアーライン)、母系(ファミリーライン)といった専門的な用語。

- 調教・厩舎関連:調教の種類(追い切り、併せ馬など)、施設(トレセン、坂路など)、関係者(調教師、厩務員など)の役割。

- 健康・疾病関連:競走馬特有の怪我や病気(屈腱炎、ソエ、跛行(はこう)、熱発(ねっぱつ)など)の症状や原因。

- ルール・制度関連:馬券の種類、出走資格、制裁(降着、騎乗停止など)に関する規定。

このように、JRAの辞典は公式な用語を正確に理解する上で、まず最初に参照すべき情報源と言えます。

俗語や予想用語に強い情報源

一方で、競馬ファンやメディアの間で日常的に使われる、より口語的な表現や俗語、あるいは予想に特化した専門用語については、JRAの公式辞典ではカバーしきれない部分もあります。

例えば、この記事でも触れた「ガミる」や「鉄板」、「ポン駆け(休み明けでも好走すること)」といった言葉は、ファンにはお馴染みですが、公式な用語ではありません。こうした言葉の意味を知りたい場合は、競馬新聞社や、個人・企業が運営する競馬情報サイト、あるいは競馬ファンがまとめたブログ記事などに掲載されている用語集が役立ちます。

非公式情報源を利用する際の注意点これらの非公式な情報源は、俗語や最新のトレンド用語に強いというメリットがある反面、注意も必要です。

- 情報の正確性:定義がサイトによって微妙に異なったり、個人的な解釈が含まれていたりする場合があります。

- 網羅性:特定の分野に偏っていたり、情報が古かったりする可能性もあります。

したがって、まずはJRAの公式辞典で調べ、それでも見つからない場合や、より砕けた解説が欲しい場合に、これらの情報源を補助的に活用するのが良いでしょう。

「調べる習慣」が競馬理解の鍵

競馬の知識を深める上で最も大切なのは、分からない言葉に出会った時に、それを放置せず、すぐに調べる習慣をつけることです。最初は面倒に感じるかもしれませんが、一つ一つの言葉の意味が繋がっていくことで、これまで断片的だった知識が体系的に整理され、競馬の世界がより立体的に見えてきます。

例えば、レース中継を見ながら、実況アナウンサーが使った聞き慣れない言葉をスマートフォンで検索するだけでも、大きな学びになります。「なぜ今、その言葉が使われたのか?」を考えることで、レース展開や馬の状態に対する理解度が飛躍的に向上するはずです。

ぜひ、JRAの競馬用語辞典をスマートフォンのブラウザにブックマークしておくことをお勧めします。競馬は知れば知るほど面白くなる、奥深い世界です。用語辞典を片手に、その扉を開いてみてください。

まとめ:かっこいい競馬用語を使いこなそう

競馬の世界で使われる、時に専門的で、時に「かっこいい」響きを持つ様々な用語。これらを理解することは、単に言葉の意味を知る以上に、競馬観戦の解像度を格段に上げ、予想の精度を高めることにも直結します。

最初は耳慣れない言葉が多く、難しく感じるかもしれません。しかし、一つ一つの言葉が、レース中に繰り広げられるドラマ、競走馬や騎手の個性、そして勝敗を分ける微妙な要因を表現していると分かれば、覚えること自体が競馬の新たな楽しみ方になるはずです。

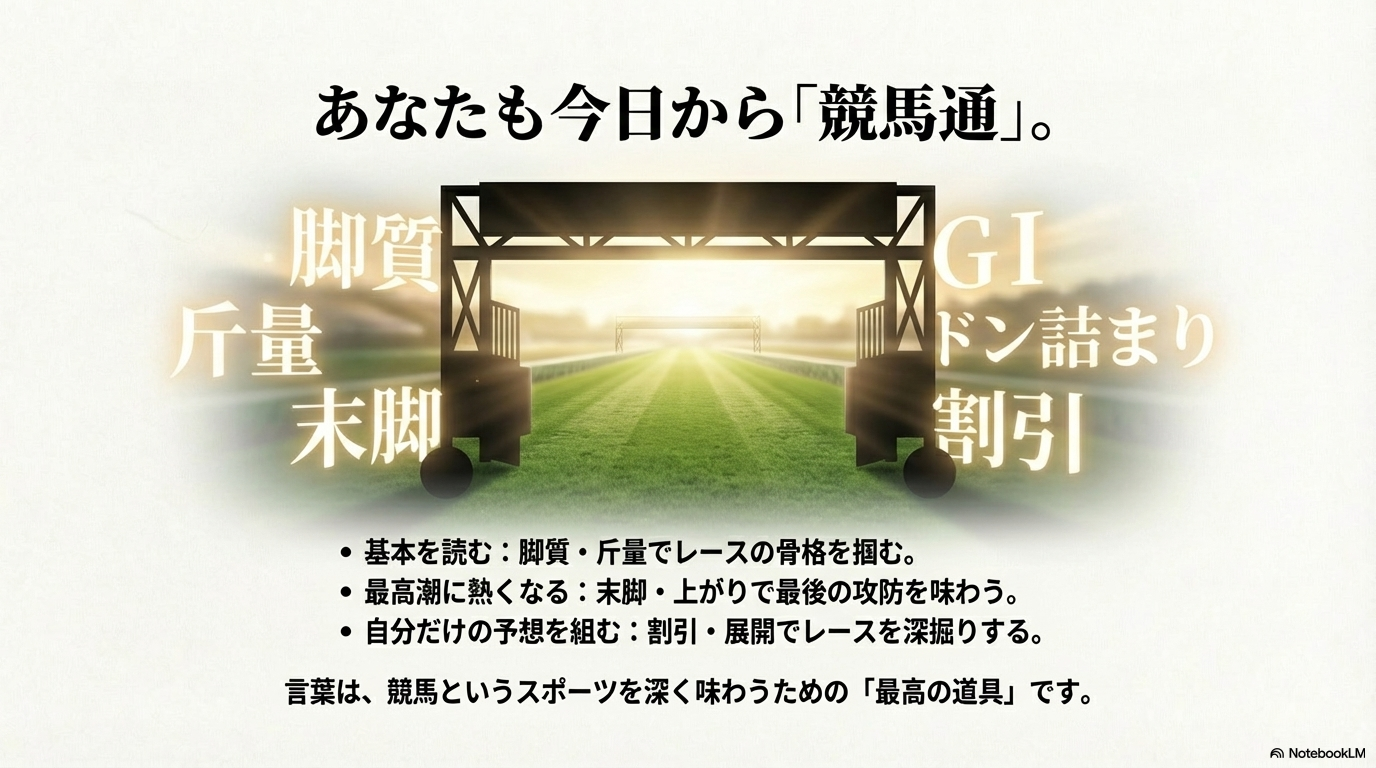

この記事を通じて、競馬用語の持つ意味や背景に触れ、少しでもその面白さを感じていただけたなら幸いです。最後に、今回ご紹介した特に重要な用語や概念を、改めて一覧で振り返ってみましょう。これらのポイントを押さえておけば、あなたも今日から「競馬通」への第一歩を踏み出せます。

- YUKINOSUKE

- 競馬用語は一見難解でも基本からステップアップして学べる

- 馬の得意な戦法を示す「脚質」はレース展開を読む上で不可欠

- 馬が背負う「斤量」の違いは勝敗を左右する重要なハンデ要素

- ゴール前600mのタイム「上がり3ハロン」は馬の瞬発力を示す指標

- 最後の直線の伸び脚「末脚」の鋭さや持続力が逆転劇を生む

- 競馬界の最高峰レースである「GⅠ」はその馬の価値を決める舞台

- 特定のGⅠを3つ制する「三冠馬」は歴史的名馬の証

- 日常会話でも使われる「鉄板」「大穴」「ダークホース」の語源は競馬にある

- 進路が塞がる不運な状況「ドン詰まり」は騎手の腕の見せ所でもある

- 馬が興奮し制御不能になる「かかる」はスタミナ浪費の大きな要因

- 馬が斜めに走ってしまう「もたれる」は癖や疲労を示すサイン

- 予想の評価を下げるマイナス要因を考慮する「割引」の視点が重要

- 的中しても損をする「ガミる(トリガミ)」は馬券購入時の注意点

- スタートで立ち上がる「アオる」は致命的な出遅れにつながる

- 天候で変化する「馬場状態」はその馬の適性を見抜く鍵となる

- 馬の実力レベルを示す「レース体系(クラス分け)」を知ると力関係がわかる

- 分からない用語に出会ったら公式の「JRA競馬用語辞典」で確認する習慣が大切

これらの用語を少しずつでも覚えて使いこなせるようになると、競馬新聞の情報がより深く読み取れたり、レース実況が何を伝えているのかがリアルタイムで理解できたりと、楽しみ方が格段に広がります。ぜひ、実際のレース観戦や予想を通じて、これらの「かっこいい競馬用語」に親しんでみてください。

コメント