競馬の世界に触れていると、あるいは古い映画やニュースなどで、ふと「のみ行為」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。「競馬でノミとは何ですか?」という純粋な疑問や、「『のみ行為』とはどういう意味ですか?」といった具体的な質問は、多くの方が一度は抱くものでしょう。一見すると、競馬ファンの間で使われる単なる隠語のように聞こえるかもしれません。しかし、この言葉の背後には、単なる用語解説では済まされない、個人の財産、社会の安全、そして時には人の人生そのものを根底から揺るがす、法律に関わる極めて深刻な問題が潜んでいます。

この記事では、競馬における「のみ行為」が具体的にどのような違法行為なのか、そしてなぜ法律で厳しく禁止されているのかについて、その歴史的背景から現代に至る手口までを深く掘り下げ、誰にでも分かるように丁寧に解説を進めていきます。なぜのみ行為は儲かると言われ、運営者が後を絶たないのか。その一方で、なぜ違法と知りながらも利用してしまう人がいるのか。その背景には、利用者を引き寄せる巧妙な「のみ行為のメリット」とされる誘い文句と、運営側が莫大な利益を上げるための狡猾な「のみ屋の仕組み」が存在するのです。過去には、国民的人気を誇ったドリフターズのメンバーが関与した事件として世間を騒がせたこともあり、決して遠い世界の他人事ではありません。

ただ、これは決して過去の遺物ではないのです。現代社会においても、その手口を巧妙化させながら存在し続ける「のみ行為というギャンブル」が持つ、複合的で深刻なリスクを正しく理解することは、ご自身の身を守り、公正な競馬を楽しむ上で不可欠と言えます。この記事を最後までお読みいただくことで、「のみ行為」という言葉の表面的な意味だけでなく、その危険な本質と、なぜ私たちが絶対に関わってはいけないのかという理由を、深くご理解いただけることでしょう。

この記事で分かること

- のみ行為の基本的な意味とその言葉の由来

- のみ行為が法律で厳しく禁止される理由と関連法規

- のみ屋を利用することで生じる経済的・法的・社会的な全リスク

- 正規の馬券購入がいかに安全で公正なシステムであるか

基礎から解説!競馬ののみ行為とは

- 「のみ行為」とはどういう意味ですか?

- 競馬でノミとは何ですか?

- のみ行為を分かりやすく解説

- 具体的に、のみ屋の仕組みは?

- なぜなくならない?のみ行為は儲かるのか

- 違法でも利用者がいる?のみ行為のメリット

「のみ行為」とはどういう意味ですか?

- YUKINOSUKE

「のみ行為」という言葉は、その独特の響きから単なる競馬ファンの間で使われる隠語のように思えるかもしれません。しかし、その語源を深く辿っていくと、この行為が内包する本質的な危険性と反社会性が明確に見えてきます。

結論から言うと、「ノミ」の語源は、顧客から預かったお金や注文を、正規のルートを介さずに不正に自分の懐に入れてしまう「飲み込む」という行為を指す俗語です。この表現のルーツは意外にも競馬ではなく、もともとは証券業界で使われていた「呑み行為」という言葉にあります。これは、顧客から受けた株式の売買注文を証券取引所に流さず、証券会社自身がその取引の相手方となる行為でした。もし顧客が利益を得れば証券会社が損失を被り、逆に顧客が損をすればその損失分がまるごと証券会社の利益となる、まさに顧客の利益と真っ向から相反する極めて悪質な行為だったのです。

これを競馬の世界に置き換えると、その構造がより分かりやすくなるでしょう。例えば、あなたが知人から「今日のメインレース、あの馬の複勝に1万円賭けてほしい」と頼まれたとします。この個人的な依頼に対し、頼まれた側が正規の馬券(勝馬投票券)を購入することなく、預かった1万円をそのまま自分の財布に入れてしまう。これが「馬券を飲む」行為の原型です。もし頼まれた馬が3着以内に入れば、あなたは自腹でJRAが発表する正規の配当金を支払う義務を負います。しかし、もし馬券が外れた場合は、預かった1万円が一切のリスクなくあなたの利益となるわけです。最初はこうした個人的な信頼関係の上でのやり取りだったかもしれませんが、この「私的な賭けの引き受け」が組織化・事業化されたものが、すなわち「ノミ屋」であり、彼らが行う一連の違法な商売全体が「のみ行為」と呼ばれているのです。

語源が示す「のみ行為」の本質

顧客から託された馬券購入資金を、実際に購入せずに「飲み込んで」しまうという語源は、この行為の本質を的確に表しています。つまり、胴元であるノミ屋が、客の賭け金をJRAなどが運営する公正な市場(売上プール)から意図的に隔離し、自らの閉鎖的な金庫の中で完結させ、そのリスクとリターンを丸呑みすることに由来しているのです。

端的に言えば、のみ行為とは国や地方自治体からのいかなる許可も得ずに、個人や組織が私的に開設した馬券投票所(=違法な賭博場)を運営する行為そのものを指します。日本では、競馬をはじめとする公営競技の収益の一部が、畜産振興や社会福祉といった公共の利益に還元されるという大義名分のもとで、例外的に賭博行為が許可されています。そのため、主催者として正式に認められた団体以外が、営利目的で馬券や車券を販売し、配当金を支払うことは、それぞれの公営競技に関する法律で極めて厳しく禁止されているのです。

競馬でノミとは何ですか?

- YUKINOSUKE

競馬における「ノミ」とは、一言で言えば、JRA(日本中央競馬会)や地方競馬といった国や自治体が認可した正規のルートを完全に無視し、個人や非合法な組織が私的に開設した胴元となって馬券の販売から払い戻しまでを行う、極めて悪質かつ重大な違法行為を指します。そして、この違法な商売を専門に行う業者や個人が「ノミ屋」と呼ばれています。

まず、日本の競馬がいかに厳格なルールの下で運営されているかを理解することが重要です。日本の競馬は、「競馬法」という法律に基づいて、農林水産大臣の厳格な監督下に置かれています。この法律によって、馬券(正式名称:勝馬投票券)を合法的に販売・払い戻しできるのは、JRAや都道府県、指定市町村といった認可された「主催者」のみに限定されているのです。この収益は、畜産振興や社会福祉など、公共の利益のために使われることが法律で定められています。

しかし、「ノミ屋」は、これらの法律や監督、そして社会的な責任を完全に無視します。彼らは非公式な形で客から賭け金を集め、JRAが発表するオッズを参考にしながらも、実際には馬券を購入せずに賭けを成立させます。そのため、競馬におけるノミ行為は、正規の競馬という公的なイベントに寄生する「私設の公営ギャンブル」とも言えるでしょう。その本質は、単なるルール違反ではなく、公営競技の根幹を揺るがす違法賭博に他ならないのです。

正規ルートとノミ屋の決定的な違い

正規の競馬は、ファン同士が賭け金をプールし、そこから主催者が手数料(控除)を差し引いた残りを的中者で分け合う「パリミュチュエル方式」です。主催者(JRA)は賭けの結果で儲けたり損したりはしません。一方でノミ屋は、客の賭けを直接引き受ける「ブックメーカー」に近い形式です。つまり、客が負ければノミ屋が儲かり、客が勝てばノミ屋が損をするという直接的な利害対立関係にあります。この構造の違いが、公正性の欠如や支払不履行といった様々な問題の温床となるのです。

現代においても、ノミ屋はその実態を隠すために巧妙な手口を使います。例えば「ラーメン屋」「飲み屋」「デザイン事務所」といった、一見すると全く関係のない業種を装って営業しているケースが警察によって摘発されています。しかし、その運営実態は反社会的勢力の重要な資金源(シノギ)となっていることが非常に多く、一度関わりを持ってしまうと、抜け出すのが困難なトラブルに巻き込まれる危険性が極めて高い、社会悪と言える存在です。

ちなみに、この「のみ行為」という違法な仕組みは、競馬だけの問題ではありません。日本の全ての公営競技において、同様の行為がそれぞれの法律で厳しく禁止されています。

全公営競技で禁止される「のみ行為」

| 対象競技 | 根拠法 | 監督官庁 |

|---|---|---|

| 競馬 | 競馬法 | 農林水産省 |

| 競輪 | 自転車競技法 | 経済産業省 |

| 競艇 (ボートレース) | モーターボート競走法 | 国土交通省 |

| オートレース | 小型自動車競走法 | 経済産業省 |

このように、「競馬のノミ」とは、単なる非公式な馬券購入の手段ではなく、公営競技の健全性を根底から脅かし、犯罪組織を利するだけの、絶対に関わってはいけない違法行為なのです。

のみ行為を分かりやすく解説

- YUKINOSUKE

のみ行為の仕組みを理解するため、まずは身近な例で考えてみましょう。これを一言で表現するならば、「JRAや地方競馬といった正規の窓口を介さずに、個人や非合法な組織が運営する、法律で認められていない馬券屋さん」と言えます。しかし、その実態は単なる個人商店とは似て非なる、極めて危険で不透明な構造を持っているのです。その違いを明らかにするため、まずは私たちが普段利用する正規の競馬の仕組みから見ていきましょう。

JRAが採用する公正な「パリミュチュエル方式」

私たちがJRAの競馬場で馬券を購入する際、その賭け金は一度「売上総額」として、すべて主催者であるJRAに集められます。そして、その売上総額から、法律で定められた一定の割合(券種により異なりますが概ね25%前後)が「控除」として天引きされます。この控除された資金の使途は明確で、競走馬への賞金、競馬場の施設維持費や人件費といった運営経費、そして売上の10%は国庫納付金として畜産振興や社会福祉といった公共の目的のために使われます。

そして、残った約75%の資金が、レースに的中したファンへの配当金として、オッズに応じて正確に分配されるのです。この、ファンが賭けたお金を一旦一つにまとめ、そこから手数料を引いた残りを的中者で分け合う透明性の高い仕組みを「パリミュチュエル方式」と呼びます。この方式では、JRAはあくまで賭けの「場」を提供し、公正なレース運営と正確な配当計算を行う管理者に徹しており、賭けの結果によってJRAが儲けたり損をしたりすることはありません。これが、正規の公営競技が持つ信頼性の根幹と言えるでしょう。

ノミ屋が提供する「お得感」という罠

一方、ノミ屋はレースを主催しているわけではないため、前述した賞金や施設維持費、国への納付金といった経費や社会貢献の義務を一切負いません。そのため、正規の主催者よりも控除率を意図的に低く設定することが可能になります。例えば、ノミ屋が控除率を10%(これは俗に「テラ銭1割」などと呼ばれます)に設定したと仮定しましょう。この場合、配当に回る資金の割合は90%となり、正規の約75%よりも高くなります。これが、違法性を知りながらも一部の人がノミ屋に手を出してしまう、「正規ルートで買うより儲かる」というお得感の正体なのです。

【比較】控除率の違いが配当原資に与える影響

仮にあるレースの総売上が1億円だった場合の、ファンへの配当原資の比較

| 運営者 | 総売上 | 控除率 | 配当原資 (ファンへの支払総額) |

|---|---|---|---|

| 正規の主催者 (JRA) | 1億円 | 約25% | 約7,500万円 |

| ノミ屋 (違法) | 1億円 | 10% (仮定) | 9,000万円 |

※上記は分かりやすくするための単純計算例です。

このように数字だけを見ると、ノミ屋を利用した方が有利に思えるかもしれません。しかし、この数字のマジックには、人生を狂わせかねないほどの致命的な落とし穴が隠されています。

絶対に保証されない「支払い」という最大のリスク

正規の窓口やJRAのオンライン投票で購入した馬券の配当金は、法律に基づき支払いが100%保証されています。しかし、ノミ屋の場合はその保証が一切ありません。数万円程度の的中であれば支払われることもあるかもしれませんが、それが数十万、数百万円という高額配当になった途端、ノミ屋側の態度は豹変する可能性があります。資金不足を理由に支払いを拒否する、難癖をつけて減額を要求する、あるいはある日突然連絡が取れなくなって逃亡する、といったケースが後を絶ちません。そして最も悲惨なのは、違法行為に自ら加担している以上、被害に遭っても警察に訴え出ることができないという点です。被害を訴えれば、自らの犯罪行為を告白することになり、自分自身が処罰の対象となってしまう。この弱みにつけ込まれ、結局は「泣き寝入り」するしかないという、非常に無力で悲惨な結末を迎えることになるのです。

具体的に、のみ屋の仕組みは?

- YUKINOSUKE

ノミ屋のビジネスモデルは、一見すると複雑に見えるかもしれませんが、その本質は正規の公営競技システムに寄生し、その社会的責任を一切負わずに収益だけを抜き取るという、極めて悪質かつ単純な構造で成り立っています。ここでは、その具体的な金の流れと、彼らが自らのリスクを回避するために用いる巧妙な手口について、ステップを追って詳しく見ていきましょう。

ノミ屋における金の流れ

ノミ屋の運営は、大きく分けて「入口(注文受付)」「心臓部(呑み行為)」「出口(精算)」の3つのステップで構成されています。

- 入口:注文の受付

まず、ノミ屋は客から電話やSNS、あるいは昔ながらの対面といった方法で馬券の注文を受け付けます。「帳面に名前と買い目をメモするだけ」というアナログな手法から、近年では秘匿性の高い通信アプリを利用するケースまで様々です。いずれにしても、客は手軽に賭けに参加できてしまいます。 - 心臓部:馬券の「呑み」

ここがノミ屋のビジネスモデルの核心部分です。客から受けた注文のほとんどは、実際にJRAなどで購入されることはありません。客から預かった賭け金は、JRAの巨大な売上プール(全参加者の賭け金が集まる場所)には一切投入されず、完全に隔離されたノミ屋独自の「私設金庫」に直接プールされるのです。これが「馬券を飲む」という行為であり、この時点で賭け金は公営競技のシステムから切り離されます。 - 出口:レース結果と精算

レースが終了すると、結果に応じて精算が行われます。ここでの金の動きは二通りです。

・客が外れた場合:客が賭けたお金は、一円のコストもかからずに、そのままノミ屋の総利益となります。

・客が的中した場合:ノミ屋は、自らがプールしている「私設金庫」の中から、JRAが発表する正規のオッズに基づいて計算された配当金を客に支払います。

競馬というギャンブルは、構造上、的中する人よりも外れる人の方が圧倒的に多いという統計的な事実があります。そのため、多数の客を相手にすればするほど、ノミ屋の「私設金庫」には多額の資金が残り、莫大な利益が生まれる計算になるのです。言ってしまえば、客同士の負け分を原資にして、一部の客の勝ち分を支払っているに過ぎず、その差額をノミ屋が独占している構図と言えます。

【比較】正規主催者とノミ屋のビジネスモデル

| 項目 | 正規の主催者 (JRAなど) | ノミ屋 (違法) |

|---|---|---|

| 主な収入源 | 法律で定められた売上からの控除 (約25%) | 客が外した馬券の購入代金すべて (100%) |

| 主な支出 | 賞金、人件費、施設維持費、国や自治体への納付金 | 的中者への配当金、人件費などの運営経費のみ |

| 社会的責任 | 畜産振興や地方財政への貢献 | 一切なし(反社会的勢力の資金源となる) |

| 最大のリスク | なし(システムで公正な分配が保証) | 支払い不能による破綻(パンク)と客との致命的トラブル |

ノミ屋が講じる自己防衛策(リスクヘッジ)

この一見完璧に見えるビジネスモデルにも、ノミ屋側にとって唯一にして最大の弱点が存在します。それが、3連単のような超高額配当の的中による「パンク(支払い不能)」のリスクです。JRAのように数千億円規模の売上プールを持たない有限の資金力しかないノミ屋にとって、客による万馬券の的中は祝福ではなく、経営破綻に直結する悪夢となり得ます。そのため、彼らは自らを守るために、以下のような巧妙な自己防衛策を講じているのです。

- 独自ルールの設定(上限設定)

最も一般的なのが、「配当金の上限は100倍まで」「1レースの賭け金上限は10万円まで」といった独自のハウスルールを設けることです。これにより、一回の的中で致命的な損失を被るリスクをあらかじめ排除しています。当然、このようなルールは利用者に著しく不利な条件です。 - リスクヘッジのための「保険買い」

もう一つの巧妙な手口が、特定の注文に対してのみ、正規の馬券を「保険」として購入しておく行為です。例えば、ある客からオッズ300倍の大穴馬券に10万円という大口の注文が入ったとします。この注文をそのまま「呑む」のはリスクが高すぎます。そこでノミ屋は、預かった10万円のうち、例えば1万円分だけをJRAで実際に購入しておくのです。

もしこの馬券が的中すれば、JRAから「1万円 × 300倍 = 300万円」の配当金がノミ屋に支払われます。ノミ屋は、この300万円を使って客への配当(この場合は300万円)を支払うことができるため、実質的な損失をゼロに抑えることができます。これは、ノミ屋自身がリスク回避のために正規のシステムを利用しているという、非常に皮肉な構造と言えるでしょう。

このように、ノミ屋の仕組みは、公営競技の公正なシステムにただ乗りし、自らの利益を最大化しつつ、都合の悪いリスクだけを客に押し付けたり、正規のシステムを利用して回避したりする、極めて自己中心的で悪質なものなのです。

なぜなくならない?のみ行為は儲かるのか

- YUKINOSUKE

競馬法による厳しい罰則が定められ、社会的に強く非難されているにもかかわらず、なぜ「のみ行為」という違法な賭博は根絶されることなく存続し続けるのでしょうか。その答えは極めて明快であり、運営者側にとって、他のどんなビジネスとも比較にならないほどの「異常な収益性」と「摘発のされにくさ」という、二つの大きな要因が両立しているからに他なりません。

コスト構造が皆無に近い「異常な収益性」

前述の通り、JRAのような正規の主催者は、ファンから集めた売上の約25%を控除として得ますが、これは決して丸儲けではありません。その中からは、レースの賞金、何万人も収容できる競馬場の建設・維持管理費、公正なレースを実現するための高度な審判システム、そして競走馬の福祉に至るまで、競馬という巨大な興行を支えるための莫大なコストが支払われています。そして、その一部は国庫に納付され、社会に還元されるのです。

一方で、ノミ屋はどうでしょうか。彼らはレースを主催するわけでも、競馬産業の発展に貢献するわけでもありません。つまり、これらの運営コストを一切負担することなく、JRAが作り上げたレースという「商品」にただ乗りしているのです。彼らにとってのコストは、事務所の家賃や通信費、数人の人件費といったごくわずかな運営経費のみ。そのため、客が外した賭け金のほぼ全てが、そのまま彼らの利益として計上されるという、異常なまでに高い利益率を誇るビジネスモデルが成り立つのです。

不的中馬券が利益に直結する単純な構造

例えば、あるレースで10人の客が、それぞれ異なる馬の単勝に1万円ずつ賭けたとします(総売上10万円)。レースの結果、1頭が勝利し、その馬の単勝オッズが5.0倍だったと仮定しましょう。

- 不的中者9人分の賭け金:9万円が、そのままノミ屋の収入となります。

- 的中者1人への支払い:1万円 × 5.0倍 = 5万円を、ノミ屋が支払います。

- ノミ屋の利益:収入9万円 – 支出5万円 = 4万円

このレースだけで、売上の40%がノミ屋の利益となる計算です。競馬が統計的に胴元が有利なマイナスサムゲームである以上、長期的に見ればノミ屋はほぼ確実に莫大な利益を上げられる仕組みになっています。

そして、この利益は当然ながら税務署に申告されることのない「非課税の闇資金」として、暴力団などの反社会的勢力にとって格好の資金源(シノギ)となってきました。警察庁の報告でも、賭博は暴力団の伝統的な資金獲得活動として位置づけられており、のみ行為の取り締まりは、暴力団の弱体化を目指す上でも極めて重要な課題とされています。(出典:警察庁「平成26年の暴力団情勢」)

根絶を阻む「摘発の困難さ」

高い収益性に加え、のみ行為がなくならないもう一つの大きな理由が、その「摘発の困難さ」にあります。主な要因として、以下の3点が挙げられます。

- 客とノミ屋の「共犯関係」

最も大きな壁が、利用者と運営者が「共犯関係」にあるという点です。利用者は、自らも違法行為に加担しているという弱みがあるため、たとえ配当金が支払われないといったトラブルに遭っても、警察に通報することができません。通報すれば、自分自身が処罰の対象となるからです。むしろ、摘発を恐れてノミ屋を庇うことさえあり、内部からの情報提供が極めて得られにくい構造となっています。 - 証拠の隠滅が容易であること

ノミ屋の運営は、顧客名と買い目を記した簡単な帳簿やメモ、あるいは消去が容易なデジタルデータだけで完結してしまうことがほとんどです。そのため、警察の家宅捜索が入る前に、証拠となる記録がシュレッダーにかけられたり、データが消去されたりするケースも少なくありません。物理的な証拠を押さえるのが難しいのです。 - 巧妙化・潜在化する現代の手口

かつては競馬場周辺での対面や電話でのやり取りが主流でしたが、JRAの電話・インターネット投票(PAT)が普及して以降、その手口は大きく変化しました。現在では、海外のサーバーを利用したウェブサイト、身元を特定しにくいSNSのアカウント、あるいは秘匿性の高い通信アプリを悪用するケースが増加しています。決済に暗号資産(仮想通貨)を使うなど、金の流れを追跡させないための手口も巧妙化しており、捜査はより一層困難を極めているのが厳しい現実です。

このように、「異常な収益性」と「摘発の困難さ」という二つの要素が絡み合うことで、のみ行為は今なお社会の闇に深く根を張り続けているのです。

違法でも利用者がいる?のみ行為のメリット

- YUKINOSUKE

逮捕されるという法的なリスク、そして配当金が支払われないという経済的なリスク。これほど多くの危険性をはらんでいるにもかかわらず、なぜ「ノミ屋」を利用する人が後を絶たないのでしょうか。その背景には、利用者側にとって一見すると「メリット」と感じられてしまう、極めて巧妙に設計された悪魔的な誘惑が存在するからです。ただし、これから解説する内容は真のメリットではなく、最終的に利用者自身を経済的・社会的な破滅へと導く巧妙な罠であることを、まず強く理解しなければなりません。

ノミ屋は、正規のルートにはない独自の「サービス」を提供することで、特に金銭的に困窮している人やギャンブルへのめり込んでいる人の心の隙間に入り込みます。

手口1:高い配当率という「数字の魅力」

ノミ屋が利用者を惹きつける最大の誘い文句が、正規の馬券よりも高い配当を受け取れる可能性があるという点です。前述の通り、JRAの控除率が約25%であるため、ファンへの還元率は約75%となります。これに対し、ノミ屋は運営コストがほとんどかからないため、控除率を例えば10%に設定し、還元率を90%に引き上げることが可能です。これは競馬ファンの間で「オチ」や「バック」と呼ばれ、的中した際の手取り金額が多くなるため、利用者には抗いがたい魅力に映るのです。

しかし、この高い数字はあくまで「もし、支払われれば」という仮定の話に過ぎません。どれだけ高い配当率を提示されても、その支払いを保証する法律や組織はどこにも存在しないため、その数字はまさに「絵に描いた餅」となる危険性を常にはらんでいます。

手口2:後払い(ツケ)という「金銭感覚の麻痺」

JRAでは当然ながら、現金や口座の残高がなければ馬券は一枚も買えません。しかし、ノミ屋は顧客との関係性(あるいは、一度捕らえた客を逃さないため)を利用し、「ツケ」や「後払い」を認める場合があります。「給料日になったらまとめて支払う」といった口約束で、手元に一円もなくても数万円、時には数十万円単位の勝負ができてしまうのです。

この手軽さは、特に負けが込んで熱くなっている人や、ギャンブル依存の状態にある人々にとって強烈な誘惑となります。「自分のお金で勝負している」という感覚が次第に薄れ、賭け金の増大に対する心理的なブレーキが効かなくなってしまうのです。これは単なる親切や信頼関係ではなく、利用者の弱みにつけ込み、借金によって逃げられないようにする「支配関係」を築くための第一歩であり、多重債務という泥沼へと引きずり込むための極めて悪質な手口と言えるでしょう。

手口3:キャッシュバックという「損失への錯覚」

「その日に負けた金額の10%を翌週に払い戻す」といった、独自のキャッシュバックサービスも、ノミ屋がよく使う手口の一つです。一日の終わりに大負けして意気消沈している利用者に対して、「少しでも戻ってくる」という事実は、一種の慰めや安心感を与えます。

しかし、これもまた巧妙な心理的な罠です。この「小さな救済」があることによって、「また次もここで勝負しよう」「負けても少しは返ってくるなら大丈夫だ」という、損失に対する感覚を麻痺させる効果があります。その真の目的は、客に優しくすることで賭博の場に長く留まらせ、結果としてより多くの資金を長期的に投じさせるための巧妙な仕掛けなのです。

手口4:場所に縛られない「利便性」と「閉鎖的なコミュニティ」

かつては「競馬場や場外馬券売場に行かなくても賭けられる」という利便性も、ノミ屋が利用される理由の一つでした。現在ではインターネット投票が普及したため、このメリットは薄れました。しかし、現代のノミ屋はSNSのダイレクトメッセージや、メンバー制のクローズドなオンライングループでやり取りを行うことで、新たな「魅力」を生み出しています。

このような閉鎖的なコミュニティに参加することで生まれる「仲間意識」や「自分だけが知る特別な賭け方」といった感覚は、利用者の罪悪感を麻痺させます。周りもやっているから大丈夫だという同調圧力が働き、違法行為への抵抗感を失わせていくのです。

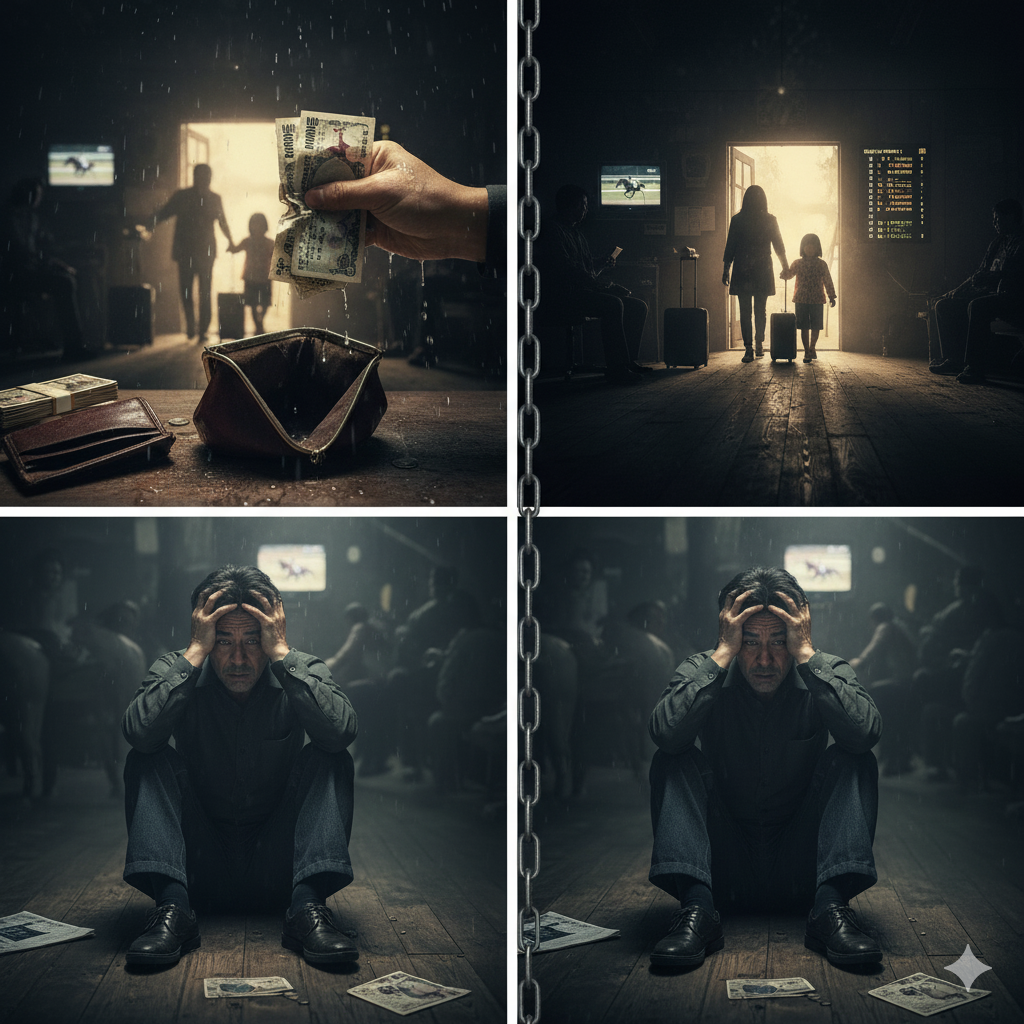

「メリット」の代償は、人生そのもの

ここまで見てきた「メリット」とされるものは、全てノミ屋が仕掛けた罠です。これらの甘い誘いに乗った先に待っているのは、以下のような、人生を破壊しかねないほどの巨大なデメリットです。

- 経済的破綻:高額配当の不払い、そして「ツケ」による多重債務地獄。

- 法的処罰:逮捕による罰金刑と、一生消えない「前科」。

- 反社会的勢力との関係:一度繋がると抜け出せない脅迫や搾取のリスク。

- ギャンブル依存症の加速:金銭感覚の麻痺と、正常な判断能力の喪失。

- 社会的信用の失墜:家族、友人、職場からの信頼を全て失い、社会的に孤立する。

目先の利益という甘い言葉の裏にある代償がいかに大きいか、冷静に判断することが極めて重要です。

競馬ののみ行為が持つ危険性と法的リスク

- 知っておくべき、のみ行為の違法性

- のみ行為で問われる罪名と罰則

- 過去の摘発事例。のみ行為とドリフターズ

- のみ行為というギャンブルのリスク

- まとめ:競馬ののみ行為には関わらない

知っておくべき、のみ行為の違法性

- YUKINOSUKE

なぜ「のみ行為」は、単なる個人の間での「賭け事」として見過ごされることなく、法律によって胴元と客の双方が厳しく罰せられるのでしょうか。その答えを理解するためには、日本の公営競技が持つ社会的な役割と、それを根底から破壊する「のみ行為」の本質的な危険性を知る必要があります。

まず、日本の公営競技は、それぞれが特別な法律に基づいて国や自治体の厳格な管理下に置かれています。競馬の場合、その法的根拠となるのが「競馬法」です。この法律は、単に競馬という興行を取り締まるためだけのものではありません。その第一条には、「競馬の公正を確保し、もつて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」こと、そして国や地方自治体の財源を確保することが明確に目的として掲げられています。(参照:e-Gov法令検索「競馬法」)

つまり、正規の競馬は、スポーツとしての魅力と、畜産振興や地方財政への貢献という二つの大きな社会的意義を両立させるための、極めて公共性の高い事業なのです。この大原則を守るため、競馬法ではJRAや地方自治体といった正規の主催者以外が、勝馬投票券(馬券)を発売したり、それに類似した行為(=のみ行為)を行ったりすることを、厳罰をもって固く禁じているのです。

では、なぜこれほどまでに厳しく禁止されているのでしょうか。その社会的背景には、主に以下の3つの深刻な理由が存在します。

理由1:公共財源の搾取と社会的意義の破壊

前述の通り、私たちが正規に購入した馬券の売上の一部(控除金)は、国や地方自治体の貴重な財源となり、私たちの生活を支える医療や福祉、教育といった公共サービスや、日本の食文化と農業を支える畜産業の発展のために還元されています。これは、競馬ファンが馬券を購入するという行為を通じて、間接的に社会貢献していることを意味します。

しかし、ノミ屋はこの公正な資金の流れの外側に立ち、本来であれば社会に還元されるべき国民の財産を、違法な手段で搾取し、自らの利益として独占します。ノミ屋が横行すればするほど正規の売上は減少し、結果として社会全体の利益が大きく損なわれてしまう。これは、公営競技の存在意義そのものを根底から破壊する行為と言えます。

理由2:反社会的勢力への直接的な資金供給

のみ行為が厳しく取り締まられるもう一つの重大な理由は、その収益が暴力団をはじめとする反社会的勢力の主要な資金源(シノギ)となっている現実があるからです。匿名性が高く、足がつきにくい現金商売である賭博は、古くから彼らの伝統的な資金獲得活動でした。

軽い気持ちでノミ屋を利用する行為は、知らず知らずのうちに、特殊詐詐や薬物売買といった他の悪質な犯罪の活動資金を提供し、犯罪組織を支援してしまうことと何ら変わりはないのです。その社会的責任は極めて重いと言えるでしょう。

理由3:競馬の公正性に対する致命的な脅威

競馬が多くのファンを魅了し続ける最大の理由は、「公正なルールのもとで、競走馬と騎手が真剣勝負を繰り広げる」という大前提があるからです。しかし、私設の賭博であるノミ屋の存在は、この公正性を根底から覆しかねない致命的なリスクをもたらします。

例えば、ある特定の馬が負けることに巨額の賭け金がノミ屋に集まった場合を想像してみてください。ノミ屋側には、その馬を負けさせるために、騎手や厩舎関係者といったレース関係者に不正な働きかけ(八百長)をする強い動機が生まれます。もし、そのような不正行為が一度でも行われれば、競馬に対するファンからの信頼は完全に失墜し、スポーツとしての魅力そのものが破壊されてしまいます。のみ行為の取り締まりは、競馬の公正性と高潔さを守るための最後の砦なのです。

注意:海外ブックメーカーの利用も「違法」です

近年、インターネットを通じて海外に拠点を置くブックメーカーが、日本の競馬を賭けの対象にしていることがあります。「海外の合法的なサイトだから安全だ」と考えるのは非常に危険です。日本の法律では、賭博行為は行為地(この場合はサーバーの所在地)だけでなく、賭博者が所在する日本国内の法律も適用されると解釈されています。つまり、日本国内から海外のサイトにアクセスして金銭を賭ける行為は、日本の刑法の賭博罪や競馬法違反に問われる可能性があるのです。実際に、海外のスポーツ賭博サイトを利用した国内の客が検挙された事例も報じられており(出典:朝日新聞デジタル)、安易な利用は絶対に避けるべきです。

このように、「のみ行為」は単なるルール違反などではなく、日本の社会システムや公営競技の根幹を揺るがし、様々な犯罪の温床となる、極めて重大な違法行為として厳しく取り締まられているのです。

のみ行為で問われる罪名と罰則

- YUKINOSUKE

のみ行為に関与した場合、刑法の単純賭博罪ではなく、より罰則の重い各公営競技の特別法に基づいて処罰されます。競馬の場合は競馬法違反が適用され、その罰則は胴元であるノミ屋側と、客である利用者側で明確に規定されています。

最も重要な点は、軽い気持ちで利用した客側も明確な処罰対象となることです。「知らなかった」「少しだけだから大丈夫だと思った」という言い訳は一切通用しません。

公営競技におけるノミ行為の罰則比較

| 法律 | 対象競技 | 胴元 (ノミ屋) の罰則 | 客 (利用者) の罰則 |

|---|---|---|---|

| 競馬法 | 競馬 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |

| 自転車競技法 | 競輪 | ||

| 小型自動車競走法 | オートレース | ||

| モーターボート競走法 | 競艇 |

表を見てわかる通り、胴元側の罪は非常に重く、懲役刑も規定された重大犯罪です。一方で、客側の罰則も決して軽いものではありません。軽い気持ちで数回利用しただけであっても、最大で100万円の罰金という、人生に大きな影響を与えかねない重いペナルティを科される可能性があるのです。

警察がノミ屋を摘発した際には、帳簿や携帯電話の通信記録といった押収された証拠から利用者が特定され、後日、警察から任意の事情聴取や、場合によっては家宅捜索を受けるケースも少なくありません。利用した側も「共犯」であるという自覚を強く持つ必要があります。

さらに、これらの法律では、捜査当局がノミ行為の実態を解明するために「おとり捜査」を行うことも認められており、取り締まりが非常に厳格に行われていることを示しています。

過去の摘発事例。のみ行為とドリフターズ

のみ行為が持つ社会的な影響力と、その背後に潜む危険性をより深く理解するためには、理論や法律の話だけではなく、過去に日本社会を揺るがした実際の事件を知ることが不可欠です。これらの事例は、のみ行為が決してアンダーグラウンドの世界だけの話ではなく、時に私たちの身近な場所にまで及び、深刻な事態を引き起こすことを物語っています。

国民的スターを巻き込んだ「ザ・ドリフターズ事件」

のみ行為の危険性を語る上で、最も象徴的な事件として挙げられるのが、1981年に発覚した国民的人気コントグループ「ザ・ドリフターズ」のメンバーが関与した事件です。当時、毎週土曜の夜に放送されていたテレビ番組「8時だョ!全員集合」は、最高視聴率50%以上を記録することもあった「お化け番組」であり、ザ・ドリフターズは子供から大人まで、文字通り日本中の誰もが知る存在でした。

その人気が絶頂にあった最中、メンバーの志村けんさんと仲本工事さん、そして番組のプロデューサーであった居作昌果さんが、競馬法違反(のみ行為)の容疑で警視庁に書類送検されたというニュースは、社会に大きな衝撃を与えました。日本中のお茶の間を笑いに包んでいたスターたちが、違法な賭博に関与していたという事実は、多くの人々にとって信じがたい出来事だったのです。

その後の経緯として、仲本工事さんと居作プロデューサーは賭け金の額が大きかったことなどから略式起訴され罰金刑となり、志村けんさんは比較的に少額であったことなどから起訴猶予処分となったと報じられています。この処分の違いは、賭け金の多寡が量刑に影響するという、司法判断の一つの具体例を示しています。この事件は、どれほど高い社会的地位や人気を誇る人物であっても、法を犯せば等しく裁かれるという厳しい現実と、当時はまだコンプライアンスという概念が希薄だった時代の側面を浮き彫りにしました。そして何より、のみ行為が決して縁遠い世界の犯罪ではなく、私たちのすぐ身近な場所に潜んでいる危険な罠であることを、日本中に知らしめる大きな契機となったのです。

暴力団抗争へと発展した「高知競輪場事件」

のみ行為が単なる賭博法違反に留まらず、より凶悪な犯罪の引き金となることを示したのが、1985年に高知県の高知競輪場で発生した暴力団組織間の発砲事件です。この事件は、当時大規模な対立抗争中(山一抗争)にあった二つの暴力団が、競輪場内におけるノミ屋の縄張り(シマ)争いをきっかけとして衝突し、白昼堂々と銃撃戦に及んだという、極めて悪質なものでした。結果として、死者2名、重傷者1名を出すという痛ましい悲劇に至りました。

この事件は、ノミ屋から得られる莫大な収益が、暴力団にとってどれほど重要で、組織の存亡をかけてでも守らなければならない資金源(シノギ)であったかを如実に物語っています。事件の衝撃は大きく、これを機に、全国の公営競技場では警察との連携が抜本的に強化され、暴力団関係者を場内から徹底的に排除する取り組みが一斉に始まりました。具体的には、入場規制の強化や場内警備の増強、そして暴力団関係者と判明した場合の馬主・選手資格の剥奪など、厳しい措置が講じられるようになったのです。

事件が示す教訓

高知競輪場の事件は、私たちに極めて重要な教訓を突きつけています。それは、「のみ行為」への安易な参加が、結果として暴力団に資金を供給し、このような凶悪犯罪を間接的に支援してしまうという紛れもない事実です。一杯のラーメンを食べるような気軽な隠語の裏で、極めて危険な世界が動いていることを決して忘れてはなりません。

巧妙化・潜在化する現代の摘発事例

これらの有名な事件から数十年が経過した現在も、のみ行為の摘発は後を絶ちません。ただし、その手口は時代と共に大きく変化しています。かつてのような競馬場周辺でのアナログなやり取りは減り、現代ではインターネットやSNSを悪用した、より巧妙で潜在化した手口が主流となっています。

例えば、海外のオンラインカジノサイトを装いながら、実際には国内で胴元が運営しているケースや、SNSの会員制グループ内で参加者を募り、秘匿性の高い通信アプリで注文を受け付け、決済は追跡が困難な暗号資産(仮想通貨)で行うといった、複雑な手口での摘発事例が報道されています。時代と共にその姿形は変えながらも、犯罪としての本質は何も変わっていないのです。

のみ行為というギャンブルのリスク

- YUKINOSUKE

のみ行為は、単に「法律に違反するギャンブル」という一言で片付けられる問題ではありません。それは、軽い気持ちで足を踏み入れた個人の人生を、経済的、法的、そして社会的に、再起が困難なほどの深みへと引きずり込む、極めて破壊的な複合リスクを内包した行為なのです。これから解説するリスクはそれぞれが独立しているのではなく、相互に連鎖して状況を急速に悪化させる「負のスパイラル」を形成します。これは、あなたの人生そのものを賭けるに等しい、極めて割に合わない危険な賭けと言えるでしょう。

リスク1:すべてを失う「経済的破綻」

まず、利用者が直面する最も直接的なリスクが経済的な破綻です。これには、主に3つの段階があります。

- 支払われない配当金

前述の通り、ノミ屋には配当金の支払いを保証する法律も義務もありません。あなたの高額的中は、ノミ屋にとっては単なる「計算上の数字」でしかなく、支払いを拒否したり、連絡を絶って逃亡したりする可能性が常に付きまといます。大勝ちしたはずが一転、賭け金だけを失うという理不尽な結果を招くのです。 - 「ツケ」が招く多重債務

手元に資金がなくても賭けられる「ツケ」は、金銭感覚を急速に麻痺させます。「次のレースで取り返せる」という安易な考えで賭け金は雪だるま式に膨れ上がり、気づいた時には給料では到底返済できないほどの多重債務に陥っている、というケースは後を絶ちません。 - 反社会的勢力による苛烈な取り立て

その返済が滞れば、待っているのは法的な手続きを一切無視した、反社会的勢力による苛烈な取り立てです。昼夜を問わない電話や自宅への訪問といった精神的なプレッシャーに留まらず、暴力的な脅迫によって、本人だけでなく家族や職場までもが危険に晒される可能性があります。

リスク2:人生の記録に残る「法的処罰」と「社会的信用の失墜」

経済的な問題に加え、利用者には厳しい法的処罰が待ち受けています。胴元だけでなく利用者も処罰の対象となり、最大で100万円という高額な罰金刑が科される可能性があります。これは、一般的な収入の方にとっては数ヶ月分の給与に相当する、極めて重いペナルティです。

さらに深刻なのは、刑事罰を受けることで「前科」がつくという事実です。この記録は、その後の人生における様々な場面で、目に見えない足枷となります。

「前科」がもたらす具体的な不利益

- 特定の職業(公務員、警備員、士業など)への就職が制限される

- 海外への渡航(特にビザの取得)が困難になる、または不可能になる

- 賃貸住宅の契約や、住宅・自動車ローンの審査で不利になる場合がある

- 逮捕の事実が報道された場合、デジタルタトゥーとして半永久的にインターネット上に残り続ける

これらの不利益は、家族や職場に違法行為が知れ渡ることによる信用の失墜と相まって、築き上げてきた人生の基盤そのものを根底から揺るがすことになるのです。

リスク3:断ち切れない「反社会的勢力との繋がり」

「自分は単に馬券を買っているだけ」と思うかもしれませんが、ノミ屋を利用する行為は、その収益が活動資金となる反社会的勢力を、意図せずして直接支援する「共犯行為」に他なりません。一度でも利用すれば、あなたは彼らの「顧客リスト」に名を連ね、断ち切ることが極めて困難な関係性を持ってしまいます。

なぜなら、ノミ屋はあなたの氏名、連絡先、そして「違法な賭博に参加した」という決定的な弱みを握っているからです。警察に駆け込もうとすれば報復されるかもしれないという恐怖、「ツケ」という弱みにつけ込まれて他の犯罪への加担を強要される危険性など、一度足を踏み入れると、抜け出すことのできない底なし沼へと引きずり込まれていくのです。

リスク4:心と魂を蝕む「人間関係の崩壊」と「社会的孤立」

これまで挙げたリスク以上に、回復が困難なダメージとなるのが、大切な人々との人間関係の崩壊です。違法なギャンブルにのめり込み、借金を隠すために嘘を重ねることで、家族や長年の友人、職場の同僚からの信頼は少しずつ、しかし確実に失われていきます。心配する家族の優しさや、友人の忠告さえも、次の賭け金を引き出すための口実としか考えられなくなる。これは、ギャンブル依存症の悲惨な実態です。

結果として、誰にも本心を打ち明けられずに社会的に孤立し、その孤独を埋めるためにさらにギャンブルにのめり込むという、絶望的な悪循環に陥ってしまうのです。

安全な代替案:正規サービスという選択肢

現在は、JRAの「即PAT」や各地方競馬のインターネット投票サービスが非常に充実しています。スマートフォン一つあれば、レース発走の直前まで、100円という少額から、完全に合法かつ安全・公正な環境で競馬を楽しむことができます。わざわざこれほど多くのリスクを冒してまで、違法で危険な「のみ行為」に手を出す理由は、現代において一切存在しないのです。

まとめ:競馬ののみ行為には関わらない

- YUKINOSUKE

この記事を通じて、「のみ行為」がいかに多層的なリスクを持つ、極めて危険な違法行為であるかをご理解いただけたことと思います。その仕組みの巧妙さ、利用者を誘い込む手口、そして関わった場合に待ち受ける深刻な結末。これらは全て、私たちが健全な社会生活を送る上で、そして競馬という素晴らしいスポーツを楽しむ上で、決して無視できない重要な知識です。最後に、あなた自身とあなたの大切な人々を守るため、そして競馬の未来を守るために、絶対に忘れてはならない核心的なポイントを改めて確認しましょう。

「のみ行為」の危険性についての最終チェックリスト

- のみ行為の語源は、客の賭け金を不正に「飲み込む」という行為に由来する

- 主催者の許可なく馬券を販売・払い戻しする、競馬法で禁じられた明確な犯罪である

- JRAなどの正規ルートを一切介さない、公正性も安全性も皆無な私設ギャンブルに他ならない

- その実態は、客が外した馬券の代金を丸ごと利益とする、胴元だけが儲かる悪質な仕組みである

- レース運営コストが不要なため、運営側(ノミ屋)は異常なまでに高い利益率を誇る

- 一見有利に見える高い配当率や後払い(ツケ)は、利用者を破滅に導くための巧妙な罠である

- どれほど高額な馬券が的中しても、その配当金が支払われる保証はどこにも一切ない

- 運営する胴元は、懲役刑を含む極めて重い罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)に問われる

- 安易に利用した客側も、「100万円以下の罰金」という人生を左右しかねない重い罰則を受ける

- 過去には国民的スターが関与して社会問題に発展し、暴力団抗争の引き金となった悲劇もある

- その収益の多くが反社会的勢力の資金源となり、他の犯罪を助長する温床となっている

- 「ツケ」払いは金銭感覚を完全に麻痺させ、多重債務とギャンブル依存症への直行便である

- あなたの個人情報が反社会的勢力に渡り、脅迫や搾取の対象となる危険性を常にはらむ

- 現在はスマートフォン一つあれば、誰でも、どこでも、安全かつ公正な正規の馬券が購入できる

- どのような甘い誘い文句や特別な口実があろうとも、絶対に関わらないことが唯一の正しい選択である

競馬は、競走馬一頭一頭が織りなすドラマ、血統やデータを読み解く予想の知的興奮、そして生産者から騎手、厩務員に至るまで、数多くの人々の情熱と努力に支えられた、素晴らしい文化でありスポーツです。その価値を根底から損なう違法行為に、軽い気持ちで加担するべきではありません。

法律とルールを守った上で、安心して胸を躍らせ、週末のレースを楽しんでいただくこと。それが、この記事を通じて私たちが最もお伝えしたかったメッセージです。

もし、あなたやあなたの周りの誰かが…

もし、あなた自身やあなたの身近な方が、ギャンブルに関する問題で悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに専門の相談機関に連絡してください。各都道府県や政令指定都市には、精神保健福祉センターなどの相談窓口が設置されています。あなたの勇気ある一歩が、解決への第一歩となります。

コメント