胸躍る週末の中央競馬。しかし、その興奮の裏側で、「競馬予想に時間がかかりすぎる…」という、多くのファンが共有する悩みが存在します。土曜の午前中は前週のレース回顧に費やし、午後は日曜メインレースの検討、そして日曜の朝は当日の馬場状態のチェックとパドック速報の確認…。気づけば、貴重な休日の大半が予想作業に費やされ、「もっと効率的に楽しむ方法はないだろうか」と感じている方も少なくないでしょう。

1レースにどれくらい時間をかけるのが適切なのか、明確な答えはありません。だからこそ、時間と労力を注ぎ込んだレースで馬券が外れてしまった時の徒労感は計り知れないものがあります。「あれだけ悩んだ時間は一体何だったのか」「この時間は無駄だったのではないか」という虚しさを感じてしまうのも、無理からぬことです。

一方で、その解決策として安易に時短テクニックに飛びつくことにも、大きなリスクが伴います。なぜなら、時間を短縮することだけを追い求めれば、それは本来の予想とは似て非なる「手抜き」になりかねず、最も重要な予想精度が犠牲になってしまうからです。競馬予想で本当に重要な要素とは一体何なのか。そして、情報の洪水の中からそれらを的確に見抜き、効率的に分析することで、「時短」と「精度」という二律背反に見えるテーマを両立させることは、果たして可能なのでしょうか。

この記事では、単なる表面的な時短術を紹介するのではありません。競馬予想にかかる時間の構造的な問題を根本から解き明かし、あなたの競馬ライフを「時間に追われる作業」から「戦略的に楽しむ知的ゲーム」へと変革するための、本質的な思考法と具体的な実践術を徹底的に解説します。

- 競馬予想にかかる平均的な時間と、その背景にある理由

- 時間を無駄にしないための、効果的な予想ファクターの見極め方

- すぐに実践できる、競馬予想の具体的な時短テクニック

- 時短と予想精度を両立させるための思考法とツールの活用術

平均的な競馬予想にかける時間とその課題

- 1レースにどれくらい時間をかける?

- 競馬予想に時間がかかる根本的な理由

- 競馬予想で重要な要素は?

- 重要なレース回顧時間

- 競馬予想は本当に時間の無駄なのか?

1レースにどれくらい時間をかける?

- YUKINOSUKE

競馬予想に1レースあたり、一体どれくらいの時間をかけるのが「正解」なのでしょうか。この問いに対する唯一絶対の答えは、残念ながら存在しません。なぜなら、予想にかける時間は、ファン一人ひとりの競馬との関わり方、経験値、そして何よりもそのレースに何を求めているかという「目的意識」によって、最適解が大きく異なるからです。

例えば、職場の同僚や友人との会話の種として楽しむライト層であれば、専門紙の印を参考に5分から10分程度で結論を出すのが心地よいでしょう。一方で、年間収支をプラスにすることを目標に掲げる本格的な投資派のファンの中には、一つの勝負レースに対して数日にわたり、合計で2時間から3時間、あるいはそれ以上の分析時間を費やす人も決して珍しくありません。

このように、予想時間は個々のスタイルによって大きく変動しますが、その背景にある「目的意識」で分類すると、ご自身の立ち位置がより明確になるはずです。

目的別に見る3つの予想スタイルと時間の目安

①コミュニケーションを楽しむ「エンタメ派」(1レース:5分~15分)

このスタイルの目的は、馬券の当否そのものよりも、競馬を共通の話題として楽しむことにあります。1番人気の馬の強さについて語らったり、好きな騎手や応援している馬の馬券を買ったりすることが中心です。そのため、新聞の印やテレビの解説を参考に、短時間で直感的に楽しむのが最も適しています。

②謎解きを追求する「分析ホビー派」(1レース:30分~60分)

このスタイルは、レースを一つの知的なパズルとして捉え、その謎を解き明かすプロセス自体に喜びを見出します。過去のレース映像を見返し、「なぜこの馬は前走で負けたのか」「今回の条件なら巻き返せるのではないか」といった仮説を立て、検証することに時間を費やします。収支も意識しますが、それ以上に自分の読みが的中した時の知的満足感を重視する傾向があります。

③収支向上を目指す「投資・研究派」(1レース:60分以上)

このスタイルは、競馬を趣味の領域を超えた「投資」の一つとして捉え、長期的なプラス収支の実現を最重要目標とします。レース回顧やデータ分析はもちろんのこと、期待値計算や資金管理といった領域にまで踏み込み、徹底的にリスクとリターンを分析します。1レースに多くの時間を費やすのは、それがリターン向上のために不可欠な研究開発費だと考えているからです。

あなたの生活に合うのは?平日準備派vs週末集中派

また、いつ予想時間を確保するかという点においても、個々の生活リズムによって大きく二つのスタイルに分かれます。それは、平日のうちからコツコツと準備を進める「平日準備派」と、週末に全ての情報を集約させて一気に結論を出す「週末集中派」です。どちらが優れているというわけではなく、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

ご自身の性格やライフスタイルと照らし合わせ、どちらがよりストレスなく、かつ競馬を楽しめるスタイルかを見極めることが、長く付き合っていく上での秘訣です。

| スタイル | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 平日準備派 |

|

|

| 週末集中派 |

|

|

もちろん、これら二つを組み合わせたハイブリッド型も有効です。例えば、「平日に過去レースの回顧だけは済ませておき、週末に最終的な追い切りや枠順を考慮して結論を出す」といった形です。最終的に、あなた自身が最も納得感を持ち、楽しめる時間の使い方が、あなたにとっての「正解」と言えるでしょう。しかし、どのスタイルであれ、多くの人が「思った以上に時間がかかってしまう」と感じています。その根本的な理由とは一体何なのでしょうか。

競馬予想 時間がかかる根本的な理由

- YUKINOSUKE

多くのファンが競馬予想に長時間を費やしてしまうのは、それが単なる運試しのゲームではなく、考慮すべきファクター(要素)が非常に多く、それらが複雑に絡み合う奥深い知的パズルであることに起因します。競馬予想が「時間のかかる趣味」と言われる所以は、主に以下の3つの構造的な要因に集約されるでしょう。そして、百発百中の魔法の杖が存在しないからこそ、私たちはより深く、より長く思考の海に分け入っていくのです。

1. 静的データと動的データの海:無限に近い情報量

まず最大の理由として、分析対象となるデータの量が膨大かつ多岐にわたる点が挙げられます。競走馬一頭を評価するだけでも、大きく分けて「静的データ」と「動的データ」という二種類の情報を比較検討する必要があるのです。

- 静的データ(変わりにくい情報)

血統背景や過去の距離実績、コース適性などがこれにあたります。「父がステイヤータイプだから長距離は得意だろう」「この競馬場では過去に圧勝しているからコースが合うに違いない」といった、比較的普遍的な評価軸となる情報です。 - 動的データ(常に変動する情報)

レース直前の調教タイム、馬体重の増減、パドックでの気配、厩舎からのコメントなど、その時々で変化する情報です。「1週前追い切りは素晴らしかったのに、最終追い切りは軽すぎるのでは?」「馬体重がマイナス10kgなのは、絞れたのか、それとも体調が悪いのか」といった、リアルタイムでの判断が求められる情報になります。

問題は、これらのデータが単純な足し算ではなく、「掛け算」で複雑化していく点にあります。例えば18頭立てのレースであれば、これらの静的・動的データを18頭分比較し、さらに馬同士の力関係や相性まで考え始めると、検討すべき組み合わせは天文学的な数に膨れ上がります。これが、競馬予想が「底なし沼」とも言われる第一の理由です。

2. 当日にしか分からない「変数」の存在:予測不能な不確定要素

事前にどれだけ完璧なデータ分析ができたとしても、レース当日にしか分からない「変数」が結果を大きく左右するのも、競馬予想に時間がかかる大きな要因です。特に重要なのが以下の3つの要素でしょう。

- トラックバイアス(馬場の有利不利)

「開幕週の芝は内側を通った先行馬が有利」「開催後半になると内が荒れて外からの差し馬が届きやすくなる」といった、馬場状態の傾向のことです。こればかりは、当日のレースをいくつか観察しないと正確な判断ができません。 - レース展開の綾

「どの馬がハナを主張するのか」「ペースは速くなるのか、遅くなるのか」といった展開予測は基本ですが、そこには「有力馬をマークする騎手の心理戦」「予想外の馬が競りかけてきたことによるペースの乱れ」など、データだけでは読み切れない「綾」が常に存在します。 - 馬自身のコンディション

競走馬は精密機械ではなく、感情を持つ生き物です。パドックで過度に興奮してイレ込んでいたり、大量の発汗が見られたりするのは、能力を出し切れないサインかもしれません。これらの「数字に表れない気配」は、発走直前まで見極める必要があり、予想を最後の最後まで悩ませる要因となります。

3. 結果の裏側を読む「検証」作業:質の高いレース回顧

そして、長期的に予想の精度を高めていく上で絶対に欠かせないのが、過去のレースを詳細に振り返る「レース回顧」という作業です。これは単なる復習ではなく、「次走への最も価値ある投資」と言っても過言ではありません。

レース回顧の本質は、「着順という数字の呪縛」から自らを解放し、その馬が示した真のパフォーマンスを評価することにあります。例えば、5着に敗れた馬がいたとしても、その内容が「先行馬に厳しいハイペースを粘り込み、メンバー中最も速い上がりタイムを記録していた」のであれば、それは勝ち馬以上に価値のある内容かもしれません。このような馬は、次走で人気がなければ絶好の狙い目となるのです。

この地道な作業を繰り返すことで、新聞の印や他人の評価を鵜呑みにするのではなく、「自分だけの評価軸」という最強の武器を構築できます。しかし、1レースを深く分析するには最低でも15分以上かかるため、これが積み重なると、週末の多くの時間を占めることになるのです。

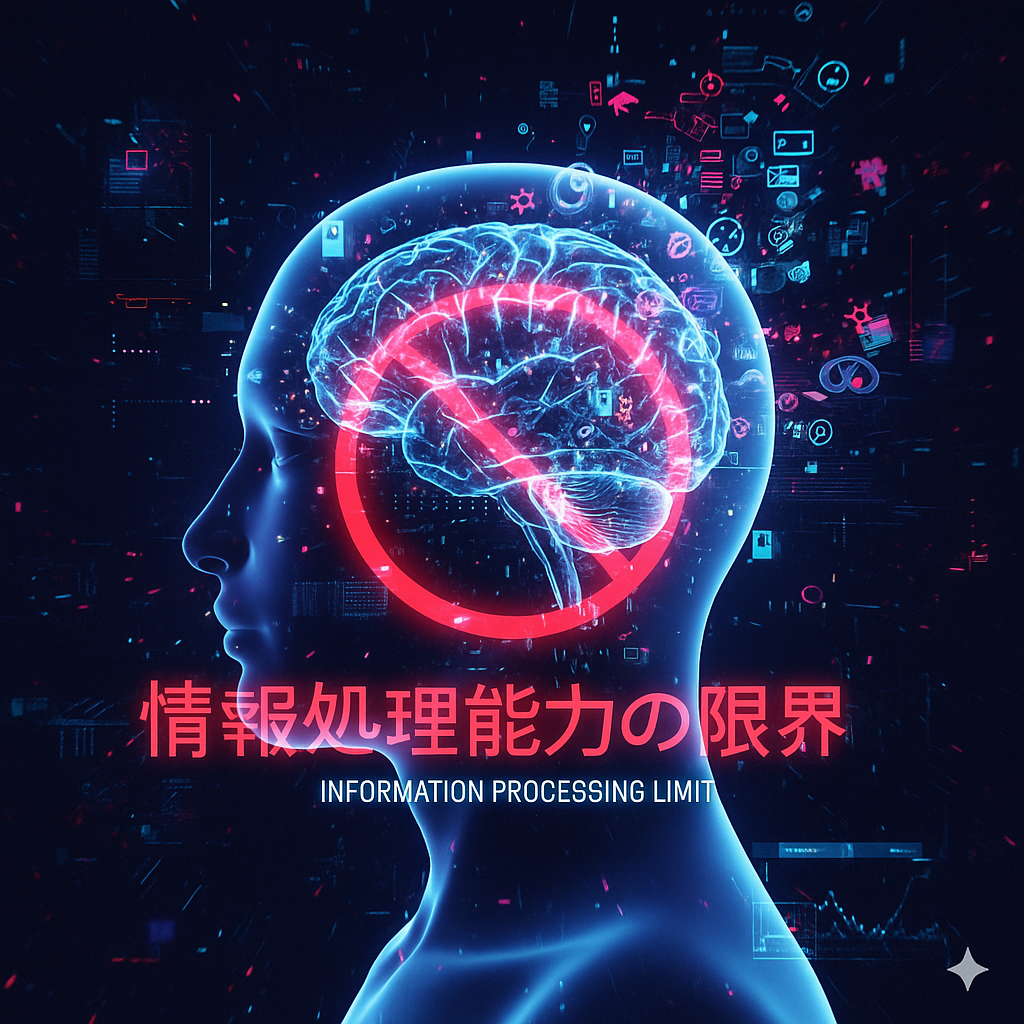

注意点:完璧主義が招く「情報過多の罠」

これら全ての情報を完璧に網羅しようとするアプローチは、心理学でいう「決定麻痺(Decision Paralysis)」、つまり「選択肢や情報が多すぎると、人間はかえって何も選べなくなる」という状態に陥る危険性をはらんでいます。JRAが公式サイトで公開している膨大なデータが示す通り、情報量が必ずしも的中に直結するわけではありません。重要なのは、情報の量ではなく、情報の「質」と、それを処理する「自分なりの物差し」を持つことなのです。時間をかければかけるほど精度が上がるわけではない、という点は常に念頭に置く必要があります。

競馬予想で重要な要素は?

- YUKINOSUKE

前述の通り、競馬予想には無数のファクターが存在し、その全てを完璧に分析しようとすれば時間はいくらあっても足りません。情報の海に溺れず、効率的かつ精度の高い結論にたどり着くためには、情報の「優先順位付け」、つまり予想の羅針盤となる重要な要素を見極めることが不可欠です。もちろん、最終的な結果は様々な要素が複雑に絡み合って生まれるものですが、その中でも特にレース結果への影響度が大きく、予想の根幹を成す「4つの柱」が存在します。

ここでは、それらの要素を「土台」「骨格」「応用」「味付け」というピラミッド構造で解説します。この階層を理解することで、なぜその要素が重要なのか、そしてどの順番で検討すべきなのかが明確になるでしょう。

【土台】レース内容の評価(レース回顧):着順の奥に潜む真実

競馬予想というピラミッドの最も頑強な「土台」となるのが、レース内容の評価、すなわち「レース回顧」です。なぜこれが最重要かというと、新聞に載っている着順や走破タイムは、様々な要因が絡み合った結果に過ぎない「表面的な数字」に過ぎないからです。その数字の奥に潜む、真のパフォーマンスを読み解く作業こそが、全ての予想の出発点となります。

具体例:「5着」が「1着」を上回るケース

例えば、以下のような2頭がいたとします。

- A馬:前走1着。スローペースを楽に逃げ切り、上がり3ハロンも平凡。

- B馬:前走5着。先行馬に厳しいハイペースを果敢に先行し、直線で失速しながらも掲示板を確保。

着順だけを見ればA馬が圧倒的に優秀ですが、レース内容を評価すると、厳しい展開の中で健闘したB馬の方が、次走でパフォーマンスを上げる可能性が高いと判断できます。これが「着順の呪縛」から解放され、馬の真の能力を評価するということです。

【骨格】相手関係の比較:能力を測る「ものさし」

強固な土台の上に組むべき「骨格」が、相手関係の比較です。競馬は絶対的なタイムを競う陸上競技とは異なり、出走メンバーの中での相対的な力関係で決まる「対戦型スポーツ」です。したがって、「その馬がどれだけ強いメンバーと戦ってきたか」を評価することが、能力を客観的に測るための重要な物差しとなります。

「ものさし馬」を見つける技術

相手関係を測る上で有効なのが、「ものさし」となる馬を見つけることです。例えば、「そのクラスでは常に上位に来るが、なかなか勝ちきれない善戦マン」や「明らかにクラスの壁にぶつかっている馬」がそれに該当します。これらの馬を基準とし、「前走でその馬に先着しているから能力は上だろう」「あの馬に完敗しているなら、今回は厳しいかもしれない」といった形で、メンバー全体の能力レベルを序列化していくのです。

注意点:レースレベルの見極め

ただし、相手関係を比較する際は、そのレース自体の「レベル」を見誤らないよう注意が必要です。メンバーが手薄な低レベルなレースでの好走は、過大評価しないように気をつけなければなりません。常に「その勝利や好走は、本当に価値のあるものだったか?」と自問自答する癖をつけることが大切です。

【応用】コース・馬場適性:能力発揮の『舞台設定』

土台と骨格で馬の能力を評価したら、次はその能力が今回発揮されるのかを判断する「応用」編、コース・馬場適性の分析に移ります。どれだけ優れた能力を持つ役者(競走馬)でも、与えられた舞台設定(コース・馬場)が合わなければ、名演技を披露することはできません。馬の能力と今回の条件が合致しているかを見極める、極めて重要な作業です。

適性を見抜く2つの視点

- コース形態との相性

例えば、最後の直線が長く瞬発力勝負になりやすい東京競馬場なら、鋭い末脚を持つ差し・追込馬が有利です。一方で、直線が短くコーナーがタイトな中山競馬場では、器用に立ち回れる先行馬や、長く良い脚を使える持続力タイプの馬が活躍しやすい、といった傾向があります。「この馬のベスト舞台はどこか?」と考えることが的中の近道です。 - 馬場状態との相性

雨が降って時計のかかる重馬場になれば、欧州血統に代表されるようなパワータイプの馬が台頭します。逆に、晴天が続いてカチカチの高速馬場になれば、スピードに秀でた軽量の馬や、芝の上を滑るように走る馬が有利になります。馬場状態の発表は、予想を組み立てる上で絶対に無視できない要素なのです。

【味付け】展開予測:レース展開という『脚本』を読む

最後に、これまでの分析に深みを加える「味付け」となるのが、展開予測です。土台・骨格・応用で評価した各馬の能力が、今回のレースで「どのような脚本(展開)の下で発揮されるのか」をシミュレーションする作業です。

例えば、「メンバーに逃げたい馬が複数いるから、前半からペースが速くなるハイペースは必至だ。そうなると、前に行った馬たちはスタミナを消耗し、後方でじっくりと脚を溜めていた差し馬に絶好のチャンスが生まれるのではないか」といった思考プロセスです。この予測が的中すれば、人気薄の馬を上位に抜擢し、高配当を手にすることも夢ではありません。

ただし、展開はあくまで「予測」であり、騎手の判断一つで大きく変わる不確定要素が最も大きい部分でもあります。だからこそ、予想の根幹ではなく、最後の「スパイス」として加えるのが効果的です。

いかがでしたでしょうか。これら4つの要素を階層的に理解することで、情報の洪水の中で溺れることなく、自分だけの「予想の軸」を確立することができます。あなたが分析していて最も楽しいと感じ、かつ実際の結果と結びつきやすい要素はどれでしたか?血統の物語が好きならコース適性、数字の分析が得意ならレース回顧かもしれません。その「軸」こそが、長期的に競馬を楽しむための最強の武器となるのです。

重要な競馬レース回顧時間

- YUKINOSUKE

前述の通り、数ある予想ファクターの中でも、「レース回顧」は馬の真の能力を評価し、次走での期待値を正確に測る上で最も重要な作業と言っても過言ではありません。それは、結果という「点」を、プロセスという「線」で理解し直すことであり、新聞の印や着順といった「解答用紙の結果」だけを見て満足するのではなく、その答えに至るまでの「途中式」を徹底的に検証する作業に他なりません。この地道な分析を重ねることで、他の多くのファンが見過ごしているような「隠れた実力馬」を発見し、馬券的な妙味を享受することが可能になるのです。

質の高いレース回顧を実践するためには、ただ漫然と映像を眺めるのではなく、以下の3つの視点を常に意識することが、その精度を飛躍的に高める鍵となります。

1. ラップタイムとの比較分析:数字が語る「見えない頑張り」

レース映像とラップタイム(200mごとの区間タイム)を照らし合わせることは、その馬が置かれた状況の「厳しさ」を客観的に数値化する上で極めて有効です。レース全体のペースを把握し、その中で評価したい馬がどのようなパフォーマンスを見せたのかを分析しましょう。

- 前傾ラップ(ハイペース)での評価

これは「前半から飛ばしていく消耗戦のマラソン」のようなものです。先行馬には非常に厳しい流れとなり、多くは直線で失速します。このような状況下で、全体の上がりが35秒台後半とかかる中、先行集団から粘り込んで36秒台前半でまとめた馬がいれば、その馬は着順以上に高いスタミナと根性を持っていると評価できます。 - 後傾ラップ(スローペース)での評価

こちらは「集団で牽制し合い、ラストスパート勝負となるマラソン」に似ています。前の馬も余力十分なため、後方の馬が差し切るのは至難の業です。こうしたレースの上がりが33秒台という瞬発力勝負の中で、後方からただ一頭だけ32秒台の異次元の末脚を使った馬がいれば、その馬は展開さえ向けばいつでも突き抜けるだけの爆発的な能力を秘めている証拠です。

2. 有利・不利の客観的な評価:もしスムーズだったら?を思考する

レースは常に全馬がスムーズに走れるわけではありません。道中で受けた有利・不利を正確に評価し、「もしあの不利がなければどうなっていたか?」を思考することは、次走での巻き返しを見抜くための重要なヒントとなります。

覚えておきたい公式:「不利の大きさ」は「次走の期待値」

不利が大きければ大きいほど、その馬の真の能力は着順に反映されにくくなります。つまり、次走で過小評価され、人気と実力の間に大きなギャップが生まれる可能性が高まるのです。

- 目に見える不利

「スタートでの出遅れ」「道中での前壁」「勝負どころでの大外ぶん回し」などがこれにあたります。これらの不利がどれくらいの着差(馬身)に相当するかを自分なりに評価し、「あの不利がなければ、あと2馬身(0.3秒程度)は前にいたはずだ」と能力を上方修正する視点が重要です。 - 目に見えない不利

「ペースが合わなかった」「得意ではない馬場だった」「他馬から厳しくマークされた」といった、映像だけでは分かりにくい不利も存在します。これらは「敗因が明確な、価値のある負け」と捉えることができ、条件が好転する次走での一変を期待させる大きな要因となります。

3. 実走距離とコース取りの確認:最短距離との差を測る

陸上トラック競技で内外の有利不利があるように、競馬においてもコース取りは結果に大きな影響を与えます。特に、コーナーでどれだけロスなく立ち回れたかは、タイムや着順の価値を判断する上で見逃せないポイントです。

例えば、4つのコーナーがあるコースで、常に馬群の5頭分外を回らされた馬は、最内をスムーズに立ち回った馬よりも単純計算で十数メートル以上も長い距離を走らされている可能性があります。この大きなハンデを背負いながら上位に食い込んだり、勝ち馬と僅差の競馬をしたりした馬は、見た目のタイム以上に速く、そしてスタミナも豊富であると高く評価できます。逆に、終始インコースで完璧に立ち回り、展開に恵まれての好走は、次走で同じように走れるとは限らないため、過大評価は禁物です。

レース回顧の注意点:「主観の罠」に気をつける

レース回顧は非常に有効な手法ですが、一つだけ注意点があります。それは、「この馬に勝ってほしい」という願望や先入観が強すぎると、不利を過大評価したり、些細な好材料を拡大解釈したりと、分析が自分に都合の良いものになりがちです。常に客観的な視点を保ち、冷静にパフォーマンスを評価する姿勢が重要になります。

いかがでしたでしょうか。レース回顧は、一見すると地味で時間のかかる作業に思えるかもしれません。しかし、この地道な作業を続けることで、他人の評価に流されない「自分だけの評価軸」が確立され、競走馬の能力を見抜く「相馬眼」が養われます。最初は時間がかかっても、1レースでも深く分析してみることで、今まで見えなかった競馬の新しい世界が広がるはずです。これは、あなたの競馬ライフを豊かにするための、最も効果的な自己投資なのです。

競馬予想は本当に時間の無駄なのか?

- YUKINOSUKE

時間をかけて多角的に分析しても、必ず当たるわけではないのが競馬の難しさであり、また抗いがたい魅力でもあります。だからこそ、自信のあったレースを外してしまった日曜の夜、ふとした瞬間に「競馬予想にこれだけ時間をかけるのは、果たして有意義なのだろうか?無駄なのではないか?」という根源的な疑問が頭をもたげることがあります。この問いに対する答えは、あなたが競馬に何を求めているかという「目的意識」によって180度変わってきます。かけた時間が有益な「投資」になるか、それとも虚しい「浪費」に終わるかは、この目的意識にかかっているのです。

時間の価値を決める「目的意識」とは

競馬との向き合い方は、大きく分けて3つのタイプに分類できます。ご自身がどこに重きを置いているかによって、時間の価値は全く異なって見えてくるでしょう。

- Financial Gain(投資としての競馬)

純粋に金銭的なリターンを追求するスタイルです。この目的意識の場合、かけた時間と労力は、利益を生むための「事業コスト」と捉えられます。リターンが得られなければ、その時間は「無駄だった」と感じやすいかもしれません。しかし、本格的な投資として取り組む人々は、一喜一憂せず、長期的な視点で回収率を高めるための必要経費として、分析時間を捉えています。 - Intellectual Challenge(知的ゲームとしての競馬)

多くの競馬ファンがここに喜びを見出しています。これは、レースを一つの壮大な知的パズルと捉え、その謎を解き明かすプロセスそのものを楽しむスタイルです。具体的には、「仮説→検証→考察」という思考のサイクルを回すことに、最大の価値を置いています。- 【仮説】「この馬は前走、先行馬に厳しいハイペースで失速した。今回は逃げ馬が不在でスローペースになりそうだから、楽に先行して粘り込めるのではないか?」

- 【検証】レースを観戦し、自分の立てた仮説通りの展開、そして結果になったかを確認する。

- 【考察】「仮説通りスローペースになったが、それでも案外伸びなかった。もしかすると距離が長いのかもしれない」と、次の予想に繋がる新たな知見を得る。

このサイクルを回すこと自体が目的であるため、馬券の当否を超えた満足感があり、かけた時間は知的好奇心を満たすための有意義なものとなります。

- Community & Entertainment(娯楽としての競馬)

友人や家族と予想を語り合ったり、G1レースのお祭り感を味わったりと、コミュニケーションのツールやエンターテインメントとして競馬を楽しむスタイルです。この場合、予想時間はイベントを最大限に楽しむための「準備時間」であり、それ自体が楽しい娯楽の一部となります。

要注意!かけた時間が「浪費」に変わるNG思考パターン

一方で、どのような目的意識であっても、以下のような思考パターンに陥っている場合、かけた時間は残念ながら「浪費」になってしまう可能性が高いです。一度ご自身のスタイルを冷静に振り返ってみましょう。

- 目的意識の欠如

特に狙いたいレースや分析したい馬がいるわけでもなく、ただ漠然と情報を眺めているだけの状態。これは思考停止に等しく、時間だけが過ぎていく最も非生産的なパターンです。 - 情報コレクター化(分析麻痺)

情報を集めること自体が目的化してしまい、肝心の「分析」や「決断」ができない状態。心理学でいう「分析麻痺(Analysis Paralysis)」に陥っており、情報が多すぎて逆に何も決められなくなっています。 - 過度なストレス

馬券が外れた場合に、「時間を返せ」「こんなもの二度とやるか」と、趣味の範囲を超えて強いストレスや怒りを感じてしまう状態。これは、競馬が楽しい趣味ではなく、あなたを苦しめる「負担」に変わってしまっているサインです。 - サンクコスト効果(埋没費用)の罠

「これだけ時間をかけて分析したのだから、今さら引けない」という心理が働き、自信がないにも関わらず無理に馬券を購入してしまう状態。「もったいない」という感情が、冷静な判断を妨げている典型的な例です。

これらのケースに心当たりがある場合は、一度競馬との距離感を置き、自分が楽しめる範囲の関わり方に見直す必要があるかもしれません。

結論:競馬予想は「思考のトレーニングジム」である

- YUKINOSUKE

明確な目的意識と正しいアプローチを持って取り組むのであれば、競馬予想は決して時間の無駄にはなりません。むしろ、それは様々な知的スキルを鍛えることができる、最高の「思考のトレーニングジム」となり得るのです。

- 論理的思考力:レース結果という事象に対し、ペース、展開、馬場といった要因を基に、その因果関係を論理的に組み立てる力が養われます。

- 情報処理能力:膨大なデータの中から、本当に価値のある情報を見抜き、不要な情報を切り捨てるスキルが磨かれます。

- 決断力:不確定要素が多い中で、リスクを考慮し、最終的な結論を導き出すという、ビジネスにも通じる決断力が鍛えられます。

- 客観性:「好きな馬だから」という主観を排し、客観的なデータに基づいて冷静に判断する姿勢が身につきます。

正しい方法で費やした時間は、たとえ馬券が外れたとしても、あなたの思考を深め、次への糧となる貴重な「経験」として蓄積されます。それは、あなたの知的財産への、最もエキサイティングな投資と言えるでしょう。

競馬予想にかける時間を短縮するコツ

- 競馬予想の時短テクニックを紹介

- 競馬予想を短時間で行う思考法

- 時短と精度の両立は可能か?

- 予想を効率化するツールの活用

競馬予想の時短テクニックを紹介

ここからは、競馬予想の質を極力落とすことなく、無駄な時間を戦略的に削ぎ落とすための具体的なテクニックを3つ紹介します。目指すのは、単なる手抜きではなく、力任せの分析から、的を絞ったスマートな分析への転換です。全てを一度に実践する必要はありませんので、まずはご自身のスタイルに取り入れやすいものから試してみてください。

テクニック1:「量より質」へ転換するレース厳選術

最も効果的かつシンプルな時短術は、「全レースを同じ熱量で予想しない」と心に決めることです。例えば、JRAでは土日で最大72レース(3場開催の場合)が行われますが、これら全てを詳細に分析するのはトッププロでも不可能です。全レースに手を出そうとすると、必然的に1レースあたりの分析は浅くなり、集中力も分散してしまいます。これは、優秀な株式投資家が市場の全銘柄に投資するのではなく、見込みのある数銘柄に集中投資するのと同じ考え方です。

「勝負するレース」と「観戦に徹するレース(または少額で楽しむレース)」を明確に区別し、自分の時間という貴重なリソースを、勝算の高い場所に集中投下する意識を持ちましょう。これにより、1レースあたりにかけられる時間と集中力が格段に高まります。

「得意条件リスト」を作成し、自分の”勝ちパターン”を知る

レースを厳選するためには、まず「自分の得意な条件」を把握することが不可欠です。以下のステップで、あなただけの「得意条件リスト」を作成してみましょう。

- 過去の成功体験を振り返る

これまでの的中馬券を振り返り、そのレースの共通点を探します。「東京芝1600mだった」「2勝クラスのハンデ戦だった」「内枠の先行馬を狙って成功した」など、具体的な条件を書き出してみましょう。 - 「楽しい」と感じるレースを分析する

予想していて「苦痛」ではなく「楽しい」と感じるレースは、あなたが無意識に得意としている分野かもしれません。「2歳新馬戦の素質比べが好き」「荒れやすい牝馬限定戦の力関係を読むのが面白い」といった感覚も、重要な判断基準となります。 - 小さな範囲から始めてみる

いきなり条件を絞るのが難しい場合は、まず「土曜日のメインレースだけを徹底的に予想する」「今週は中山競馬場のレースだけを分析対象にする」など、物理的に範囲を限定することから始めるのも有効です。

このリストに合致するレースに絞って予想することで、自然と勝率アップと時短の両立が見込めるようになります。

テクニック2:思考の迷いをなくす「予想ルーティン」の確立

毎回違う手順で予想を始めると、その都度「次は何を見ようか」と思考が中断され、無駄な時間が生まれがちです。そこで重要になるのが、予想の手順を「ルーティン化」することです。これは、パイロットがフライト前にチェックリストに従って計器を確認するのと同じで、思考の抜け漏れを防ぎ、脳の不要なエネルギー消費(認知的負荷)を抑える効果があります。

手順を固定化することで、脳が次に何をすべきか迷うことがなくなり、思考がスムーズに流れるため、判断スピードが格段に向上するのです。以下に基本的なルーティンの一例を挙げます。

【基本の予想ルーティン例】

- 出馬表全体を俯瞰:まずはレース全体のメンバー構成や人気馬の傾向をざっくりと掴む。

- 過去レース内容の確認:気になる数頭の過去5走を映像や成績で確認し、能力や適性を見極める。

- 調教のチェック:調教VTRや時計を確認し、各馬の状態の良し悪しを判断する。

- 展開の予測:逃げ・先行馬の数や枠順から、レースペースと有利な脚質をシミュレーションする。

- 最終結論と印付け:全ての情報を統合し、最終的な結論を出す。

※このルーティンはあくまで一例です。「データ分析」を重視するなら①の前にコースデータ分析を入れる、「馬体や気配」を重視するなら⑤の前にパドックの確認を入れるなど、自分なりにカスタマイズすることが重要です。

テクニック3:情報の洪水に溺れない「ファクターの断捨離」

前述の通り、全てのファクターを完璧に分析するのは不可能です。時短を実現するためには、「どの情報を取り入れるか」と同時に、「どの情報を勇気を持って切り捨てるか」という視点が不可欠になります。「あれもこれも」と全ての情報を均等に扱おうとすると、結局どの情報も中途半端な分析に終わり、結論がぼやけてしまいがちです。

そこで、「自分はこのレースでは何を最も重視するか」を事前に決め、予想の核となるファクターを2〜3個に絞り込む勇気を持ちましょう。例えば、「今回はコース適性とレース回顧を最優先し、血統や調教は迷った時の補助材料にする」といった割り切りが、情報の洪水に溺れないための重要な羅針盤となります。

この「ファクターの断捨離」には、少し勇気がいるかもしれません。「見なかった情報が激走のサインだったらどうしよう…」という不安がよぎるからです。しかし、これは予想レベルが向上する過程で誰もが通る道です。全ての情報に振り回される段階から、自分自身の「評価軸」を信じて取捨選択できる段階へ進むことこそが、真の効率化であり、予想家としての成長なのです。

競馬予想を短時間で行う思考法

- YUKINOSUKE

前述した具体的なテクニックは、いわば予想という作業の「手順」を効率化するものです。しかし、本当の意味で予想時間を短縮し、かつ精度を高めるためには、もう一歩踏み込み、予想に取り組む際の「思考法」そのもの、いわば脳のOS(オペレーティングシステム)をアップデートする必要があります。

それは、一つ一つの数値を理屈で追いかける分析的な「左脳的アプローチ」から、レース全体を大きなイメージやパターンで捉える直感的な「右脳的アプローチ」へ、意識的にシフトしていくことです。これは、意識的に一つ一つの動作を確認しながら運転する初心者から、無意識的に車体を操る熟練ドライバーへと進化するプロセスに似ています。

思考の高速化:数字を「パターン」として認識する技術

人間の脳は、無味乾燥な数字の羅列を論理的に処理するよりも、図形や絵のような視覚的なパターンを認識する方が、遥かに速く、そして正確に処理できるようにできています。この脳の特性を活かし、数字データを「イメージ」に変換して捉える訓練をすることが、思考の高速化に直結します。

実践例1:ラップタイムを「波形グラフ」として捉える

レース結果に記載されている1ハロンごとのラップタイム。これを単なる数字の羅列として見るのではなく、レース全体のペースの緩急を示す「波形グラフ」として頭の中に描いてみましょう。

- U字型の波形:中盤のラップが大きく落ち込んでいる場合。これは道中でペースが緩み、息を入れることができた証拠です。このような展開は、先行した馬がスタミナを温存しやすく、有利だったと判断できます。

- 右肩下がりの波形:前半から速いラップが続き、最後までペースがほとんど落ちない場合。これはスタミナを激しく消耗する「消耗戦」を意味し、先行した馬には非常に厳しい流れだったと評価できます。

最初は実際に紙にグラフを書いてみるのも良いでしょう。この訓練を繰り返すことで、次第に数字の並びを見ただけで、レース展開のパターンが瞬時に頭に浮かぶようになります。

実践例2:調教タイムを「その馬自身の過去」との比較で捉える

調教タイムも、全体のランキングや時計の絶対値だけで判断するのは早計です。重要なのは、「その馬自身の過去の好走時・凡走時と比較して、今回はどうなのか」という相対的な視点です。

情報の断捨離:「減らす美学」で本質を見抜く

右脳的なパターン認識を可能にする大前提が、情報を闇雲に「足し算」するのではなく、不要な情報を積極的に「引き算」していく思考法、すなわち「減らす美学」です。なぜなら、無関係な情報が多すぎると、それは本質を見えにくくする「ノイズ」となり、重要なパターン認識を妨げてしまうからです。

将棋棋士・羽生善治九段が語る「経験」の本質

「経験豊富とは、たくさん考えるんじゃなくて、たくさん考えないということ。経験を積むことによって不必要な情報は捨てられる。足し算の蓄積で経験が生きるということではなくて、無駄なことを省くことができるというのが、本当の意味での経験を生かすということなのかなと思っています。」

この言葉が示す通り、真の熟練とは、より多くの情報を処理できることではなく、処理すべき本質的な情報だけを瞬時に見抜けることなのです。

注意点:直感と分析のバランスを取る

ただし、右脳的なアプローチに偏りすぎるのにも注意が必要です。直感だけに頼ると、それは単なる「思い込み」や「希望的観測」になりかねません。理想は、右脳と左脳が連携する状態です。「この馬のパターンは好走時に似ているぞ」と右脳で直感的に閃き、「念のため、前走の不利がなかったかも確認しておこう」と左脳で論理的な裏付けを取る。この両輪が噛み合った時、予想は最も素早く、そして強固なものになります。

この思考のシフトは、一朝一夕に身につくものではありません。自転車の運転のように、最初は意識的でぎこちなくても、反復練習を重ねることで、いずれ無意識的かつスムーズにできるようになります。この感覚を掴んだ時、あなたのデータ処理の速度は飛躍的に向上し、競馬予想は「時間のかかる作業」から「瞬時の判断が楽しいアート」へと昇華していくはずです。

時短と精度の両立は可能か?

「予想時間を短縮すれば、その分だけ精度が落ちてしまうのではないか?」これは、効率化を目指す全ての競馬ファンが直面する、最も根源的な問いかもしれません。しかし、結論から申し上げると、競馬予想における「時短」と「精度」の両立は十分に可能です。むしろ、非効率な方法で時間をかけすぎることが、かえって予想精度を著しく低下させる原因になることすらあるのです。

なぜ時間をかけすぎると精度が落ちるのか?

- YUKINOSUKE

この逆説的な現象が起こる背景には、人間の脳の「情報処理能力の限界」という問題が深く関わっています。時間をかければかけるほど、私たちの脳は二つの大きな壁にぶつかります。

- 情報過多による「決定疲れ」

脳が一度に処理できる情報量には限りがあります。情報を過剰に詰め込みすぎると、脳は「決定疲れ(Decision Fatigue)」という状態に陥り、重要な判断を下すためのエネルギーが枯渇してしまいます。その結果、些細なマイナス情報に過剰反応したり、本来重視すべきでなかった情報に引きずられたりと、当初の冷静な判断軸が大きくブレてしまうのです。 - 「ノイズ」が「シグナル」をかき消す

競馬情報には、的中に直結する重要な情報(シグナル)と、それ以外のどうでもいい情報(ノイズ)が混在しています。時間をかけすぎると、この「ノイズ」まで大量に拾ってしまい、本当に見るべき「シグナル」が埋もれてしまいます。結果として、思考は混乱し、本質から遠ざかってしまうのです。

競馬予想における「パレートの法則」

ビジネスの世界で有名な「パレートの法則(80:20の法則)」は、競馬予想にも驚くほど当てはまります。つまり、「予想結果の80%は、かけた時間の20%の重要な分析によって決まる」という考え方です。

- 重要な20%の時間:レース回顧による能力評価、コース適性の判断、展開予測など、予想の根幹をなす分析。

- 残り80%の時間:過度な血統の深掘り、関連性の薄い過去データとの比較、些細な厩舎コメントへの固執など。

不要な情報や分析(80%の時間)を大胆に削ぎ落とし、本当に重要なファクター(20%の時間)に集中することで、思考のノイズは劇的に減り、より本質的で精度の高い予想ができるようになります。

『迷いの時間』を『決断の時間』に変える戦略

「何時間も悩んだ末に、最初に良いと思った馬を切ってしまい後悔した…」という経験は、多くの競馬ファンが一度は通る道です。これは、まさにかけた時間が「分析の時間」ではなく、単なる「迷いの時間」になっていた証拠と言えるでしょう。質の高い時短予想とは、この無益な「迷いの時間」を徹底的に排除し、その分のエネルギーを質の高い「決断の時間」に再投資する、極めて戦略的なアプローチなのです。

| 迷いの時間(浪費) | 分析・決断の時間(投資) | |

|---|---|---|

| 目的 | 不安の解消、間違いを犯すことへの恐怖 | 的中確率の高い本質的な答えの探求 |

| 行動 | 結論が出ているのに、裏付けや反証を求めて延々と情報を探し続ける | 確立された手順に基づき、限られた重要情報から論理的に結論を導き出す |

| 心理状態 | 混乱、焦り、自信の低下 | 集中、冷静、自信の構築 |

結論:「質の高い時短」とは『思考の最適化』である

ただし、ここで絶対に誤解してはならないのは、時短が「何も考えずに短時間で馬券を買う」という安易な行為を正当化するものではない、という点です。それは単なる運任せのギャンブルに過ぎません。精度を維持・向上させるためには、これまで解説してきた「質の高い時短」を常に意識することが絶対条件となります。

「質の高い時短」を構成する3本の矢

- 選択と集中:予想するレースを自分の得意条件に厳選する。

- 思考の自動化:予想プロセスをルーティン化し、迷いをなくす。

- 本質の追求:重視するファクターを絞り込み、情報の断捨離を行う。

これらの土台があって初めて、時短は精度と両立し、あなたの予想レベルを次のステージへと引き上げてくれるのです。

目指すべきは、情報の洪水に振り回されるのではなく、自分自身の確立された手法で、時間を支配する予想家です。時間を短く使うことは、予想の質を上げ、さらには週末の貴重な時間をより豊かにすることにも繋がります。ぜひ、あなたなりの「質の高い時短」を追求してみてください。

予想を効率化するツールの活用

- YUKINOSUKE

現代の競馬予想において、便利なデジタルツールを使いこなすことは、もはや選択肢ではなく、時間を有効活用し、予想の精度を高めるための必須スキルと言えるでしょう。かつて、熱心なファンが分厚い競馬四季報や新聞のバックナンバーを何時間もかけて手作業で集計・分析していた時代がありました。しかし今では、スマートフォン一つあれば、その膨大な作業を瞬時に完了させることが可能です。

これは、目的地へ向かう際に、紙の地図とコンパスだけを頼りにするのか、あるいはカーナビや地図アプリという強力なGPSを駆使するのか、という違いに似ています。もちろん、最終的なルートを決めるのはあなた自身ですが、正確な現在地と膨大な地図データをリアルタイムで提供してくれるツールを使わない手はありません。ここでは、目的別に使い分けるべき代表的なツールと、その真価を引き出すための思考法を詳しく解説します。

目的別に使い分ける!3つの主要ツール

数あるツールの中でも、特に多くの競馬ファンに利用されているのが以下の3つです。それぞれに得意分野があるため、ご自身の予想スタイルや目的に合わせて使い分けることで、その効果を最大限に発揮できます。

① 総合百科事典:netkeiba.com

国内最大級の競馬情報サイトであり、あらゆる情報が一元化された「総合百科事典」のような存在です。無料でも膨大な情報にアクセスでき、初心者から上級者まで、全ての競馬ファンの情報収集の基盤となります。

- 主な機能と特徴:過去のレース結果、全馬の競走成績、血統情報、調教データ、騎手・調教師データ、プロの予想コラム、ユーザー掲示板など、その情報量は圧倒的です。

- 具体的な時短活用シーン:

- 気になる馬の過去走を瞬時に一覧表示し、苦手なコースや得意な距離を数秒で把握する。

- 「特定の騎手 × 特定の競馬場」といった条件で成績を検索し、その日の狙い目となる騎手を見つける。

- 有料プランを利用すれば、より詳細なラップタイム分析や、レースレベルの評価などを確認でき、レース回顧の時間を大幅に短縮できる。

② レース当日の最強の相棒:JRA公式アプリ

JRA(日本中央競馬会)が自ら提供する公式アプリで、特にレース当日のリアルタイム情報に特化した「最強の相棒」です。シンプルで直感的な操作性が魅力であり、外出先での利用にも最適です。

- 主な機能と特徴:最大の魅力は、全レースのライブ映像と過去のレースVTRが完全無料で視聴できる点です。出馬表、オッズ、払戻金といった基本情報も、もちろんリアルタイムで更新されます。

- 具体的な時短活用シーン:

- 移動中の電車内などで、スマートフォンを使って手軽にレース回顧を行う。

- 発走直前にパドックのライブ映像で馬の気配(イレ込み、発汗、歩様など)を最終チェックし、直感的な判断材料に加える。

- レース終了後、すぐにVTRで自分の予想が正しかったか、あるいはどこが違ったのかを即座に検証する。

③ プロ分析家のための研究室:JRA-VAN

JRA公式データを利用した、より本格的なデータ分析を志向するユーザー向けのサービス(有料)です。PCソフト「JRA-VAN NEXT」やスマートフォンアプリがあり、あなただけの「競馬研究室」を構築できます。

- 主な機能と特徴:過去30年以上にわたる膨大な公式データを、様々な条件で検索・集計できる「データマイニング」機能が真骨頂です。

- 具体的な時短活用シーン:

- 「中山ダート1200m、重馬場で、特定の種牡馬の産駒が、3枠に入った場合の勝率は?」といった、自分だけの仮説をデータで瞬時に検証する。

- スピード指数や上がり3ハロンなどのデータを自動で集計し、オリジナルの出馬表を作成することで、手作業でのデータ入力を完全に排除する。

最も重要:ツールは「答え」ではなく『問い』をくれる

これらのツールは非常に強力ですが、その使い方を誤ると、かえって予想の精度を落としかねません。最も重要な心構えは、「ツールは万能の答えを教えてくれる魔法の箱ではなく、あなたの思考を助けるための客観的なデータを提供してくれるパートナーである」と理解することです。あなたが「主」であり、ツールはあくまで「従」なのです。

ツール依存の罠:思考停止と直感の鈍化

ツールを妄信してしまうと、二つの大きな罠に陥る危険性があります。

- 思考停止に陥る:ツールが弾き出したデータや指数を鵜呑みにし、「なぜその数字になるのか」という背景を考えなくなる。コンテクストを無視した数字の羅列は、時に致命的な誤解を生みます。

- 直感の鈍化:データばかりを見るようになり、レース映像から馬の気配や能力を感じ取る「相馬眼」が鈍ってしまう。競馬は生き物が走るスポーツである、という大前提を忘れてはいけません。

理想的なのは、自分自身の思考とツールのデータを融合させることです。例えば、以下のようなサイクルを回すことを意識してみましょう。

- 【仮説】自分のレース回顧を通じて、「このレースは前走で厳しい展開を経験した馬が有利ではないか?」と仮説を立てる。

- 【検証】ツールを使い、その仮説を裏付けるデータを検索する。「前走でハイペースを先行した馬の、次走での成績はどうなっているか?」などを調べる。

- 【決断】データによる客観的な裏付けを得て、自信を持って最終的な結論を下す。

ツールは、あなたの時間のかかる作業を肩代わりしてくれる、非常に優秀なアシスタントです。ツールによって生み出された貴重な時間を、ぜひレースの本質を見抜くための「深い思考」や「レース映像の分析」に再投資してください。テクノロジーを巧みに操り、自分自身の思考と融合させることこそが、現代の競馬予想における勝利への最短ルートなのです。

競馬予想にかける時間と賢く向き合う

- YUKINOSUKE

ここまで、競馬予想にかかる時間の本質と、その時間をいかに賢く、そして有意義に使うかについて、多角的な視点から解説してきました。情報が溢れる現代において、ただ闇雲に時間を費やすだけでは、疲弊し、競馬の楽しさそのものを見失いかねません。最後に、この記事の要点を改めて整理し、あなたが明日から実践できる「時間と賢く向き合うための指針」を提示します。

目指すべきは、時間に追われるのではなく、時間を支配し、競馬という知的ゲームを最大限に楽しむことです。以下のポイントを心に留めて、あなただけの最適な予想スタイルを築き上げてください。

マインドセット編:時間の「価値」を定義する

- 予想時間に絶対的な正解はないと知る

費やすべき時間は、あなたが競馬に何を求めるかという「目的意識」によって決まります。他人と比較せず、自分が最も納得できる時間の使い方を見つけることが第一歩です。 - 時間がかかるのは競馬の奥深さの裏返しと理解する

予想時間が長くなるのは、それだけ競馬が多様なファクターに満ちた、奥深いものである証拠です。全ての情報を完璧に分析しようとせず、その複雑さを楽しむ姿勢が大切になります。 - 「時間=精度」ではないことを認識する

かけた時間が、必ずしも予想の精度に比例するわけではありません。情報過多は判断軸をブレさせ、かえって精度を落とすリスクがあることを常に念頭に置きましょう。 - 目的意識が時間の価値を決める

「楽しむ」のか「収支を追求する」のか、目的が明確であれば、かけた時間は有意義な「投資」となります。目的がなければ、それは単なる「浪費」に終わってしまいます。

分析スキル編:予想の「本質」を見抜く

- 質の高いレース回顧こそが予想の土台となる

長期的な収支向上と精度の安定には、着順の裏側にある真のパフォーマンスを評価する「レース回顧」が不可欠です。 - レース回顧の3つの急所を押さえる

ラップタイムからレースの厳しさを測り、有利・不利を評価し、実走距離のロスを見抜くこと。この3点が、馬の真の能力を評価する上での重要な鍵となります。 - 重視するファクターを絞り込み、情報の断捨離を行う

全ての情報を平等に扱うのではなく、自分なりの「評価軸」に基づき、重視するファクターを2~3個に絞り込む勇気を持ちましょう。 - 思考法をアップデートし、処理速度を上げる

数字を論理で追うだけでなく、パターンやイメージで捉える「右脳的アプローチ」を意識することで、データ処理能力は飛躍的に向上します。

実践テクニック編:「効率化」を実現する

- 最も効果的な時短術はレースを厳選すること

自分の得意な条件や、分析したい馬が出走するレースに絞ることで、時間と集中力を最も価値のある場所に投下できます。 - 予想プロセスをルーティン化し、思考の迷いをなくす

見る情報の順番や手順を固定化することで、脳の無駄なエネルギー消費を抑え、判断スピードを高めることが可能です。 - 質の高い時短は、むしろ精度向上に繋がる

「迷いの時間」を徹底的に排除し、「分析と決断の時間」に集中することで、思考のノイズが減り、より本質的な結論にたどり着きやすくなります。 - 便利なデジタルツールを思考の補助として活用する

ツールは答えをくれる魔法の箱ではなく、あなたの仮説を検証し、思考を助けるための強力なパートナーです。賢く使いこなし、情報収集の時間を大幅に短縮しましょう。

競馬予想の道に、終わりなき探求はあっても、完璧な正解はありません。大切なのは、完璧な予想を目指して苦しむことではなく、自分自身が「納得できる予想」を、自分なりのスタイルで構築していくプロセスそのものを楽しむことです。この記事で紹介した中から、まずは一つでも実践できそうなテクニックを選んで、次の週末の予想に試してみてください。きっと、あなたの競馬ライフが、時間に追われる苦役から、週末を豊かにする知的探求へと変わる、新たな扉が開かれるはずです。

コメント