競馬のレースを観戦し、サラブレッドがターフを疾走する姿に心を奪われるとき、「果たして彼らは何を考えて走っているのだろうか」という根源的な問いが、ふと心をよぎったことはないでしょうか。そもそも、馬はなぜ走るのかという進化の歴史にまで遡る本質的な疑問があります。そして、人間の熱狂の中で走る競走馬は楽しいのか、それとも時には走りたくないと感じることもあるのか、その胸の内は計り知れません。ゲートが開いた瞬間、馬はなぜ走るのかという条件反射的な行動から、時速60kmを超える驚異的なスピードの源泉、つまり馬が速く走れるのはなぜかという身体の秘密、さらには馬はなぜ鼻からしか呼吸できないのかといった解剖学的な制約まで、彼らの生態は知れば知るほど謎に満ちています。

また、馬はどんな性格ですか?という問いに対しては、一頭として同じ馬はいない、と答えるのが最も誠実でしょう。繊細で臆病な馬もいれば、闘争心に溢れる馬もいます。騎手はレースの最中、言葉を交わすことなく競走馬の気持ちを読み解き、その能力を最大限に引き出そうと試みます。果たして、ゴール板を一番に駆け抜けた時、競走馬は勝ったことわかるのでしょうか。時には、競り合いに負けた馬が悔しがるような素振りを見せることもあります。レース前の返し馬ですぐ走り出す馬は、本当にやる気に満ちている証拠なのでしょうか。しかし、その強靭で美しい肉体には、常に危険な脆さが同居しており、全力で走ると死んでしまうという、目を背けてはならない悲しい現実も存在します。この記事では、これらの多岐にわたる疑問一つひとつに光を当て、競走馬の心理と本能を、動物行動学や生理学、そして競馬という特殊な世界に関わる人々の視点から多角的に掘り下げ、その神秘的な心の内に深く迫っていきます。

- 競走馬が走る根本的な理由と身体的特徴

- レース中の競走馬の心理状態や感情の有無

- 馬のやる気や体調を見抜くための行動サイン

- 競走馬は「レース」を人間のように理解しているか

競走馬は何を考えて走るのか、その本能を探る

- 馬はなぜ走るのか、その進化の歴史

- どんな性格ですか?社会的な動物

- なぜ速く走れるのか、体の秘密

- なぜ鼻からしか呼吸できないのか?

- 全力で走ると死んでしまう?その理由

馬はなぜ走るのか、その進化の歴史

競馬場で観客の熱狂的な声援を浴びながら、しなやかな筋肉を躍動させてターフを疾走するサラブレッドの姿は、多くの人々を魅了してやみません。しかし、彼らがなぜそこまで速く、そして力強く走るのかという問いの根源は、レースでの勝利や栄光といった人間社会の価値観とは全く異なる次元にあります。その答えは、彼らが本来「被食者」、つまり捕食される側の草食動物であるという、動かしがたい一点に集約されるのです。馬の祖先は、厳しい自然界でオオカミやサーベルタイガーといった強力な肉食動物から逃れることでのみ、自らの種を未来へと繋いできました。したがって、「走る」という行為は、彼らのDNAに深く、そして鮮明に刻み込まれた、何よりも優先されるべき生存本能そのものと言えるでしょう。

この事実をより深く理解するためには、馬の進化の歴史を数千万年単位で遡る必要があります。現在知られている最古の馬の祖先は、約5,500万年前の始新世に、現在の北米大陸にあたる森林地帯に生息していた「ヒラコテリウム(Hyracotherium)」または「エオヒップス(Eohippus)」と呼ばれる生物です。この原始的な馬は、体高がわずか40cm程度と現在の柴犬ほどの大きさしかなく、背中を丸め、前肢に4本、後肢に3本の指を持つ、現在の馬とは似ても似つかぬ姿をしていました。彼らは、鬱蒼と茂る森(やぶ)の中に巧みに身を隠し、柔らかい木の葉や果実を食べることで、捕食者の目から逃れて暮らしていたと考えられています。

しかし、地球の環境は決して不変ではありません。数百万年という時を経て、気候の寒冷化と乾燥化が進むと、彼らの住処であった広大な森林は次第に姿を消し、代わりに見渡す限りの草原(サバンナ)が広がっていきました。この環境の激変は、馬の祖先の生存戦略に根本的な転換を迫ります。身を隠す木々がなくなった草原では、敵をいち早く遠方に発見するための優れた視力と、発見された際に確実に逃げ切るための圧倒的な走力が、生き残るための絶対条件となったのです。

この過酷な環境の変化に適応するため、馬の身体には驚くべき進化が起こりました。まず、より遠くの敵を発見しやすくするために体が大型化し、首が長くなりました。そして、走る能力を飛躍的に向上させるため、四肢の骨そのものが長くなると同時に、複数あった指は退化・融合し、最終的に最も強靭な中指一本で全体重を支える現在の「蹄(ひづめ)」へと変化しました。これは、地面との接地面積を最小限に抑え、脚の振り(ピッチ)を高速化するための、究極の機能美とも言える適応です。さらに、硬い草を効率的にすり潰すために歯は長く複雑な形状に変化し、長距離を走り続けるための心肺機能も大きく発達しました。

- YUKINOSUKE

草原への適応が生んだ「走る」ための身体

- 四肢の変化:指が一本の蹄に融合し、脚の骨が長くなることでストライド(一歩の幅)が飛躍的に増大しました。

- 身体の大型化:より速く、より力強い走りを可能にすると同時に、捕食者に対する威嚇効果も持ちました。

- 感覚器の発達:視野が広がり、遠くの物音を捉える耳が発達し、危険を早期に察知する能力が向上しました。

競馬で見せるサラブレッドの圧倒的なスピードと持久力は、決して突然生まれたものではなく、数千万年という歳月をかけて「捕食者から逃げる」というただ一点の目的のために磨き上げられてきた、進化の結晶なのです。そして、近代競馬の歴史の中で、人間はより速く走る個体同士を選択的に交配(品種改良)させることで、この生来の能力を極限まで先鋭化させてきました。

こうして考えると、競馬という競技の枠組みの中で見せる彼らの疾走は、人間が定義する「勝利」という知的な概念を理解してのものではなく、遠い祖先から脈々と受け継いできた「危険からの逃走」という根源的なプログラムが作動した結果と捉えるのが自然でしょう。したがって、競走馬自身が「このレースに勝ってG1馬になる」とか「賞金を稼いでオーナーを喜ばせたい」などと具体的に考えているわけではありません。彼らにとって走ることは、ごく自然な衝動であり、あるいは背後から迫る何かから逃れるような感覚で行っている行動だと考えられます。騎手が鞭を入れたり、手綱を通じて合図を送ったりする行為は、馬にとっては「敵が来たぞ、もっと速く、全力で逃げろ!」という、生存を賭けた緊急シグナルとして伝わっているのかもしれません。

- YUKINOSUKE

馬はどんな性格ですか?社会的な動物

- YUKINOSUKE

「馬はどんな性格ですか?」という問いに対して、一言で「こうです」と答えることは非常に困難です。なぜなら、人間と同じように、馬にも一頭一頭、まるで指紋のように異なる個性や気質が存在するからです。しかし、その多様な個性を理解する上で、全ての馬に共通する大前提、つまり彼らの行動や思考の根幹を成すキーワードがあります。それは、彼らが本能的に「群れ」を形成して生きる、非常に社会性の高い動物であるという点に他なりません。この社会性こそが、彼らの性格を解き明かす最も重要な鍵となるのです。

前述の通り、馬の祖先は広大な草原で常に捕食者の脅威に晒されながら生きてきました。単独で行動することは、そのまま死に直結する危険な行為でした。そこで彼らは、経験豊富なリーダー(多くは牝馬)や、群れを守る一頭の雄馬を中心とした「ハーレム」と呼ばれる家族単位の群れを形成し、集団で生活する道を選びました。群れの中では、常に一頭以上が見張り役となり、他の仲間が安心して食事をしたり、休息を取ったりできるよう役割を分担します。また、互いの体を舐め合ったり、甘噛みしたりする「グルーミング(毛づくろい)」は、衛生を保つだけでなく、仲間との絆を深め、信頼関係を構築するための重要なコミュニケーション手段です。このように、彼らの社会性は、生存のために不可欠な洗練されたシステムとして機能しているのです。

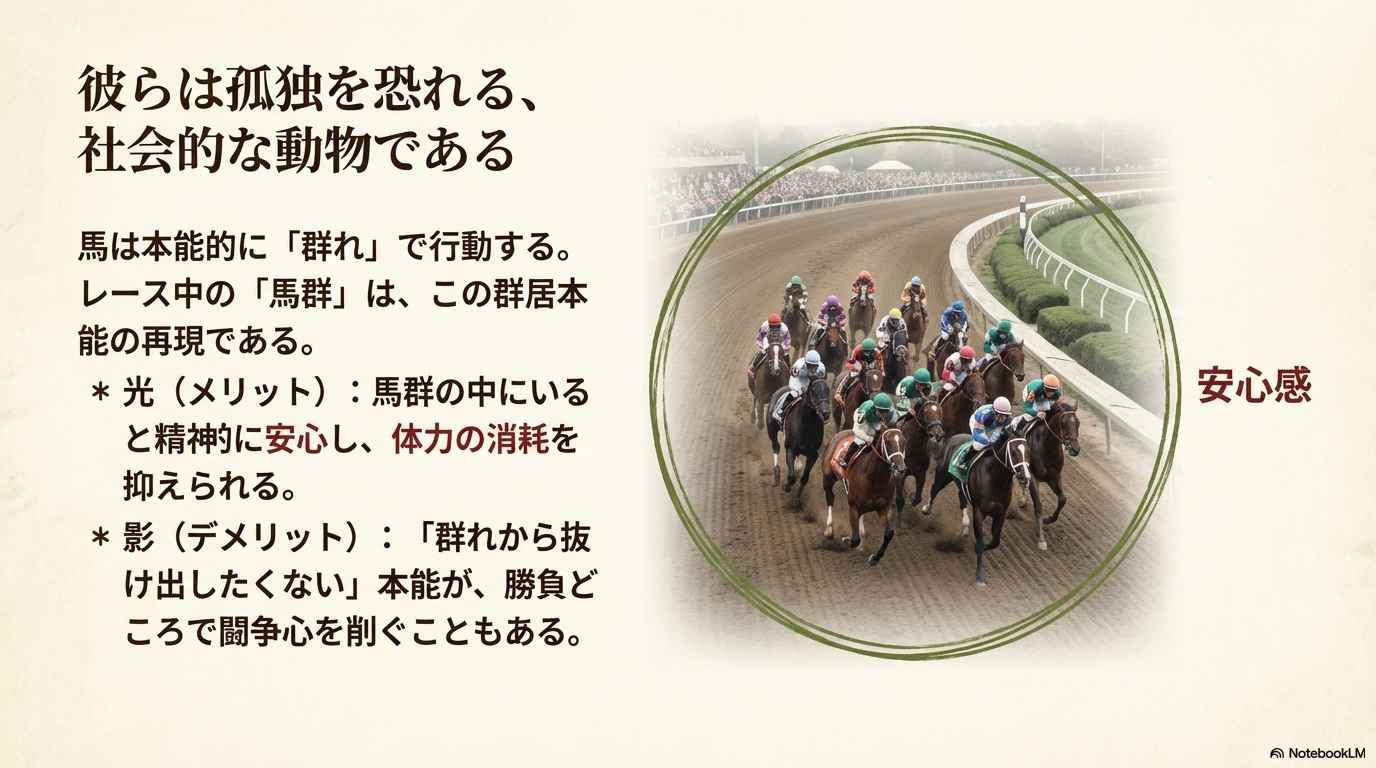

この「群れで行動する」という根源的な習性は、現代の競馬のレース展開にも極めて大きな影響を及ぼしています。レース序盤から中盤にかけて、複数の馬が集団となってレースを進める「馬群」は、まさにこの群居本能がターフの上で再現されたものです。多くの馬にとって、一頭だけでポツンと走る状況は、野生下で群れから逸れてしまった危険な状態と本能が認識するため、強い不安を感じます。逆に、他の馬がいる集団の中で走る方が精神的に安心し、リラックスして走りに集中できる傾向があるのです。さらに、物理的にも前の馬が風よけになることで、空気抵抗を減らし、体力の消耗を抑えるというメリットも存在します。騎手たちがレース序盤で「良いポジション」を確保しようと激しい駆け引きを繰り広げるのは、単に有利な進路を確保するためだけでなく、馬が心身ともに最も安心して能力を発揮できる「快適な場所」を確保するためでもあるのです。

群れの習性がレースに与える光と影

- メリット(光):馬群の中で走ることで馬が精神的に安定し、リラックスして走れるため、無駄なエネルギー消耗を防ぎ、能力を発揮しやすくなります。

- デメリット(影):「群れから抜け出したくない」という本能が強く働きすぎると、いざ勝負どころで先頭に立つのをためらったり、闘争心に欠ける「善戦マン」タイプの馬になったりする可能性があります。

もちろん、この社会性という大きな基盤の上に、実に多種多様な個性が花開きます。人間社会に様々なタイプの人がいるように、馬の世界にも好奇心旺盛で物怖じしない「やんちゃ坊主」、些細な物音にもビクッと反応する「繊細な芸術家」、他の馬に並ばれると何としても抜き返そうとする「負けず嫌いの勝負師」、あるいは気分が乗らないと全く走らない「気まぐれな天才」など、その個性は千差万別です。一般的に、馬は非常に知能が高く、記憶力にも優れた動物であり、特に人間を鋭く観察しています。

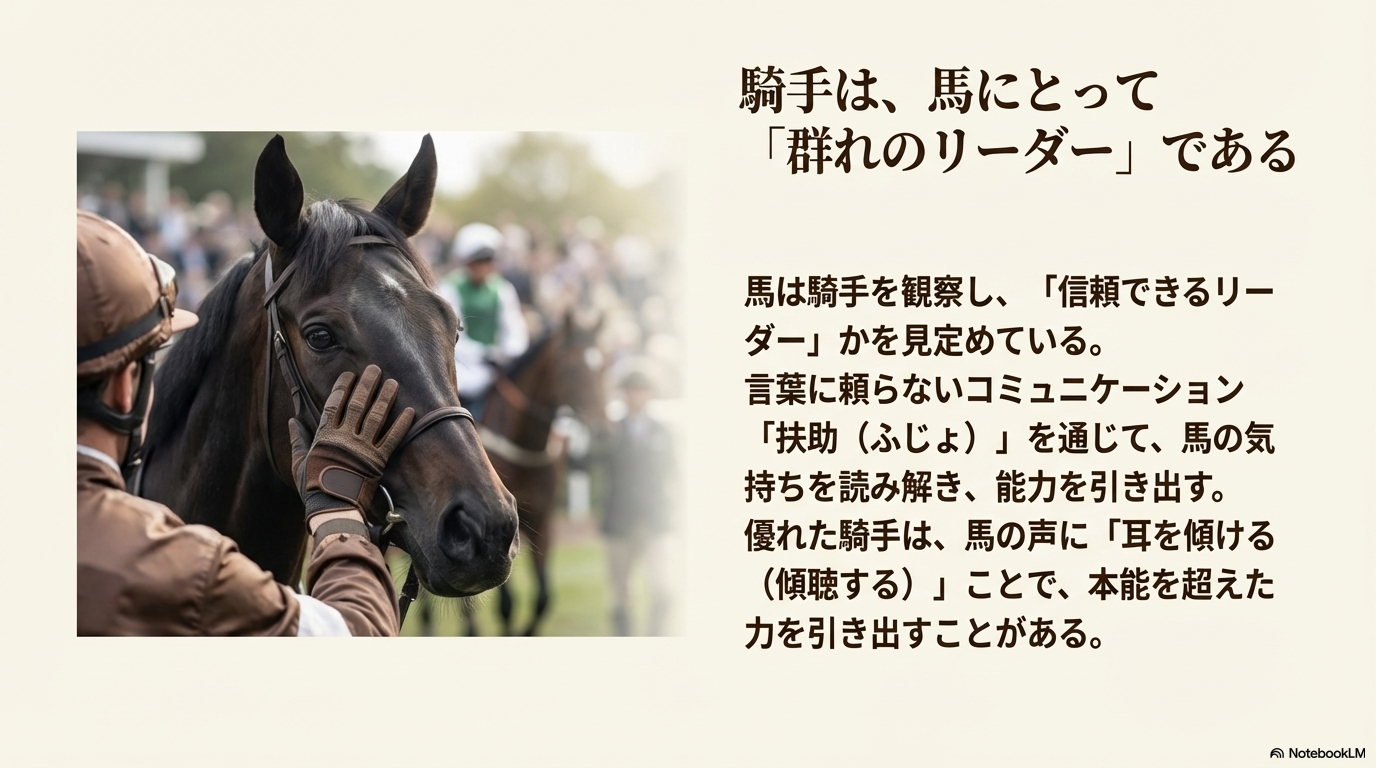

この観察眼こそが、人間と馬との関係性を築く上で重要な要素となります。馬は、日々愛情を込めて世話をしてくれる厩務員や、レースで背中に乗る騎手のことを、声のトーン、接し方、時には表情から、その人が自分にとって「安全な存在」か「信頼できるリーダー」かを見定めていると言われます。実際に、イギリスのサセックス大学が2016年に発表した研究では、馬が人間の怒りや喜びといった感情を写真の表情から識別できることが示されており、彼らが高度なコミュニケーション能力を持つことの科学的な裏付けとなっています。

馬との絆がもたらす「本能を超えた力」

多くのトップジョッキーや調教師が口を揃えて「馬との対話」の重要性を語るのは、このためです。馬にとって騎手は、単なる乗り手ではなく、レースという未知の状況における「群れのリーダー」です。騎手と馬との間に強い信頼関係が築かれている場合、馬はリーダーの指示を信じて安心して走ることができます。時には、そのポジティブな関係性が、「この人の期待に応えたい」という、本来の生存本能を超えた特殊なモチベーションを引き出す可能性すらあるのです。歴代の名馬と呼ばれる馬たちが、優れた身体能力だけでなく、人間との良好な絆を築ける素直さや賢さを持ち合わせていた例は、決して偶然ではないでしょう。馬の性格を深く理解し、その個性に合ったコミュニケーションを取ることこそが、彼らの持つ潜在能力を最大限に引き出すための、唯一無二の方法なのです。

- YUKINOSUKE

なぜ馬が速く走れるのか、体の秘密

競走馬が「サラブレッド(Thoroughbred)」、すなわち「徹底的に改良された品種」と呼ばれる通り、彼らが時に時速70kmにも迫る驚異的なスピードで走れる理由は、その特殊な体の構造にあります。前述の通り、捕食者から逃れるという生存本能を起源に持つ彼らの走力は、数世紀にわたる人間の選択的な交配によって、速く走るためだけに最適化された、まさに「走る生物兵器」とも言うべき身体へと昇華されました。ここでは、その驚くべきスピードを生み出す身体の秘密を、いくつかの鍵 (重要な要素)に分けて詳しく解説します。

究極の走行形態:一本指で大地を駆ける蹄

馬の身体で最も象徴的な部位の一つが、脚の指が中指一本に進化した「蹄(ひづめ)」です。これは、速く走るための進化の極致とも言える構造です。私たち人間が足の裏全体をつけて歩く「蹠行性(しょこうせい)」であるのに対し、犬や猫は指で歩く「趾行性(しこうせい)」、そして馬は指の先端、つまり爪で立つ「蹄行性(ていこうせい)」に分類されます。この蹄行性こそが、地面との接地時間を極限まで短縮し、脚の回転(ピッチ)を高速化させるための重要な鍵なのです。

複数あった指は、進化の過程で走る上での抵抗となるため退化・融合し、最終的に最も強靭な中指一本が体重を支える形になりました。これにより、脚の先端が軽量化され、振り子のように脚を素早く前後に動かすことが可能になったのです。また、硬いケラチン質でできた蹄は、高速走行時の強烈な衝撃から繊細な脚の内部構造を守る天然のスパイクであり、同時に衝撃を吸収するサスペンションの役割も果たしています。

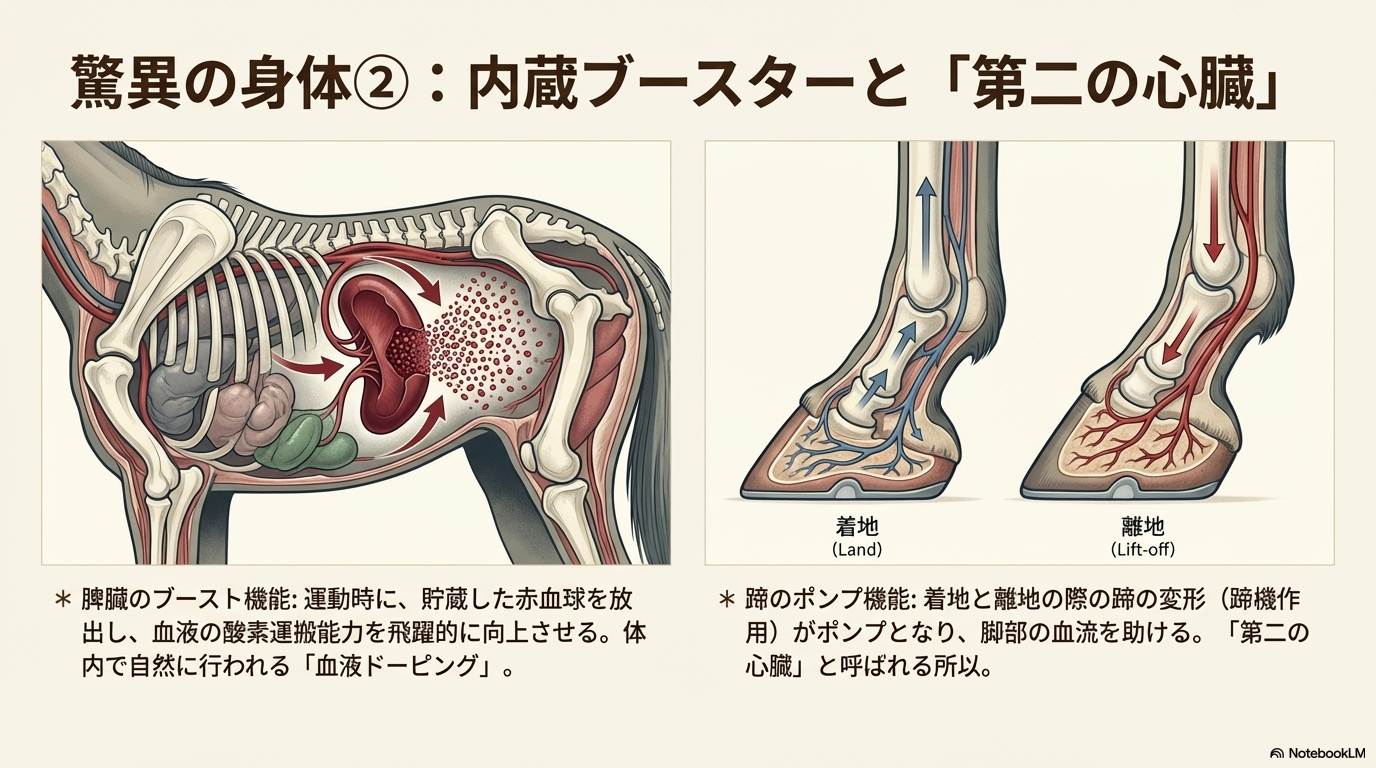

さらに、この蹄には「第二の心臓」という重要な別名があります。馬が地面に着地する際、体重がかかることで蹄がわずかに広がり(拡蹄)、地面から離れる際に元の形に戻ります(縮蹄)。このポンプのような作用は「蹄機作用(ていきさよう)」と呼ばれ、心臓から最も遠い脚部の血液循環を強力にサポートしているのです。この機能がなければ、レース終盤まで高いパフォーマンスを維持することは困難でしょう。

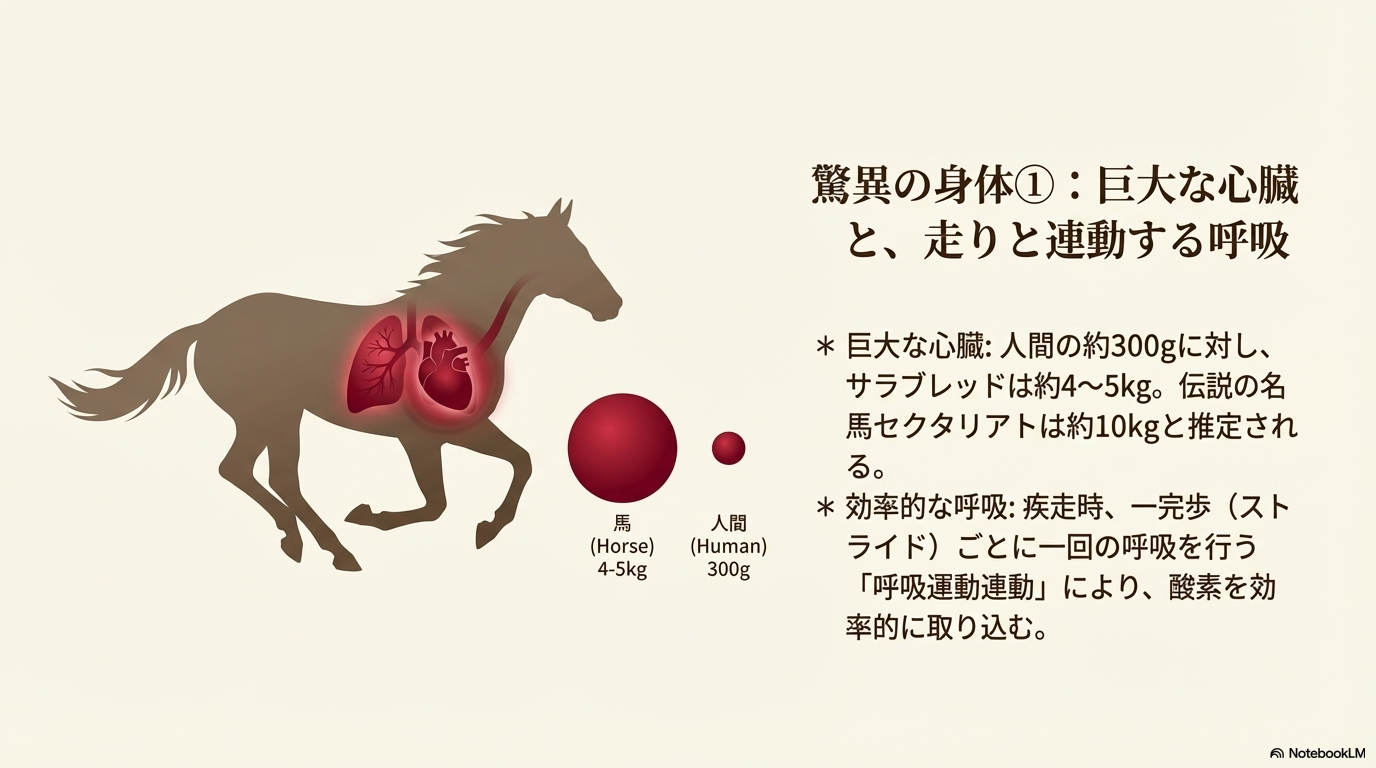

強力なエンジン:巨大な心臓と呼吸器系

- YUKINOSUKE

全身に酸素を豊富に含んだ血液を送り込むエンジンの役割を果たす心臓も、サラブレッドが持つ驚異的な能力の源泉です。人間の心臓が平均約300gであるのに対し、サラブレッドの心臓は平均で約4〜5kgもあり、体重に対する比率で見ても人間の2倍以上に達します。伝説的なアメリカの三冠馬セクレタリアトの心臓は、死後の解剖の結果、通常のサラブレッドの2倍以上にあたる約10kgもあったと推定されており、彼の圧倒的なパフォーマンスの源がここにあったと言われています。この強力なポンプが、レース終盤の苦しい局面でも、筋肉へ絶え間なくエネルギーを供給し続けるのです。

そして、この強力なエンジンを支えるのが、極めて効率的な呼吸器系です。馬は疾走時(ギャロップ)において、一完歩(ストライド)ごとに一回の呼吸を行う「呼吸運動連動」という特殊な呼吸法を行います。前肢が伸びて着地する瞬間に息を吸い込み、後肢が着地して体が収縮する瞬間に息を吐き出す、このリズミカルな呼吸法によって、エネルギーロスを最小限に抑えながら、膨大な量の酸素を体内に取り込むことを可能にしています。

秘密のブースター:脾臓がもたらす驚異の持久力

- YUKINOSUKE

サラブレッドには、他の多くの動物には見られない、まるで「ターボチャージャー」のような秘密の機能が備わっています。それが脾臓(ひぞう)の働きです。馬の脾臓には、酸素を運搬する赤血球が非常に高い濃度で貯蔵されています。平常時、彼らの血液は比較的薄い状態ですが、レースのような激しい運動が始まると、脾臓が劇的に収縮し、貯蔵していた濃厚な赤血球を一気に血液中へと放出します。これにより、血液中のヘマトクリット値(血液に占める赤血球の割合)は平常時の40%程度から、運動時には60%以上にまで急上昇すると言われています。これは、いわば体内で自然に行われる「血液ドーピング」であり、血液の酸素運搬能力を飛躍的に向上させ、レース後半での驚異的な粘りや持久力を生み出す大きな要因となっているのです。

効率を追求した足回り:特殊な関節と腱

サラブレッドの脚の関節は、基本的に前後方向にしか動かない「蝶番関節(ちょうばんかんせつ)」に近い構造をしています。これにより、走行中に脚が左右にブレるエネルギーロスを防ぎ、地面を蹴る力をロスなく前方への推進力へと変換することができます。さらに、馬の脚には「支帯(したい)」と呼ばれる強靭な腱と靭帯のシステムが発達しており、筋肉の力を使わずに脚をまっすぐに固定することが可能です。これにより、立ったまま眠ることができるほどの、非常にエネルギー効率の良い構造が実現されています。

また、アキレス腱に代表される脚の腱は、非常に弾力性の高いバネのように機能します。着地時に腱が伸びることで衝撃エネルギーを吸収・蓄積し、次の瞬間、そのエネルギーを解放して力強いキックを生み出します。この精巧なメカニズムが、彼らの軽やかで効率的な走りを支えているのです。

速さを生み出す4つの身体システム

- 蹄と四肢:一本指に特化し、地面との接地時間を短縮。腱をバネのように使い、効率的に推進力を生み出す。

- 心臓と呼吸器系:巨大な心臓と、走りと連動した呼吸法により、膨大な酸素を効率よく筋肉に供給する。

- 脾臓:運動時に赤血球を放出し、血液の酸素運搬能力を飛躍的に高める、内蔵されたブースター機能。

- 関節構造:ブレの少ない関節と強靭な支帯が、エネルギーロスを最小限に抑え、安定した走りを実現する。

速さと表裏一体の宿命:特化したがゆえの脆弱性

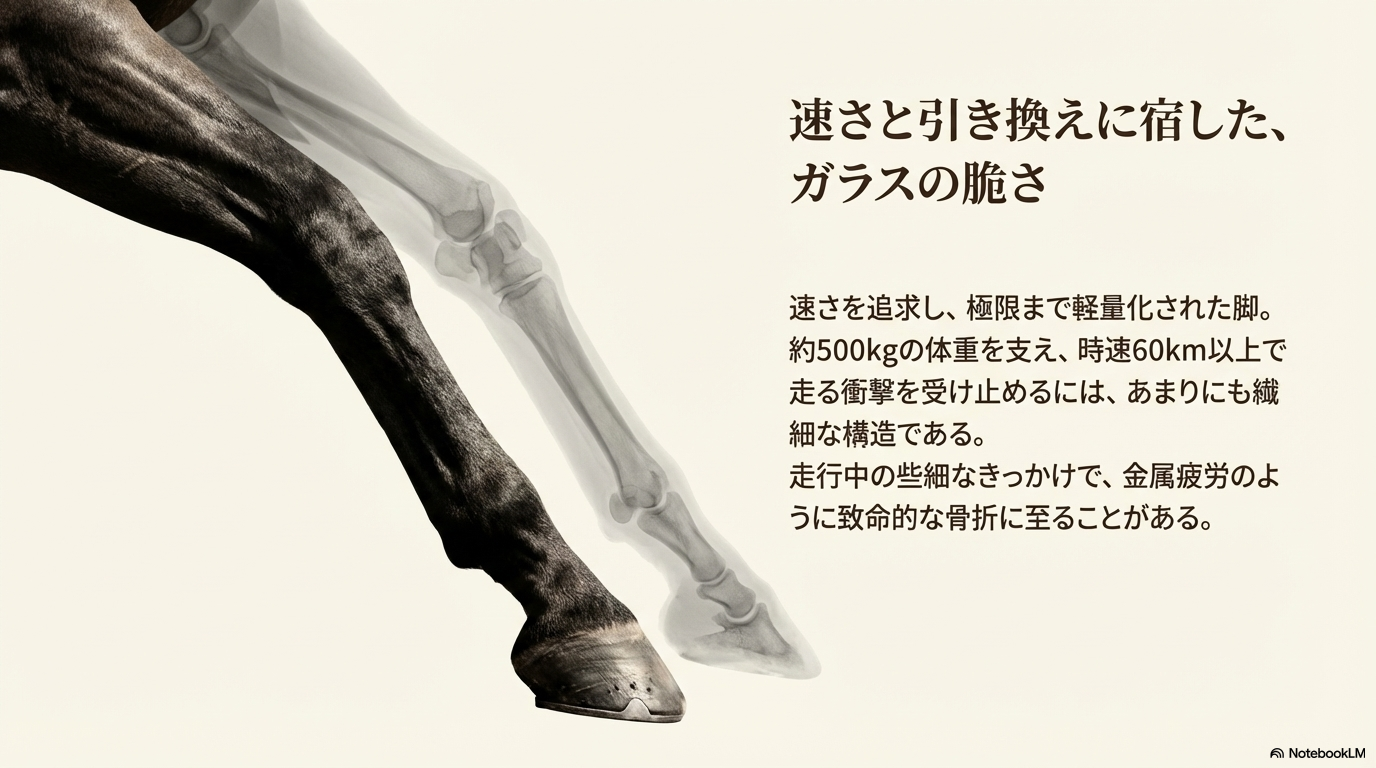

しかし、忘れてはならないのは、この「速く走る」という一点のために極限まで特化された身体が、同時に非常な脆弱性を抱えているという事実です。サラブレッドの脚、特に膝から下の部分は、軽量化のために筋肉がほとんど付いておらず、細い骨と腱、靭帯だけで構成されています。約500kgもの体重を支え、時速60km以上で走る衝撃を受け止めるには、あまりにも繊細な構造です。このため、走行中に骨が金属疲労を起こし、些細なきっかけで致命的な骨折に至ることがあります。彼らの驚異的なスピードは、常に危険と隣り合わせの、ガラス細工のような身体の上で成り立っているのです。

- YUKINOSUKE

馬はなぜ鼻からしか呼吸できないのか?

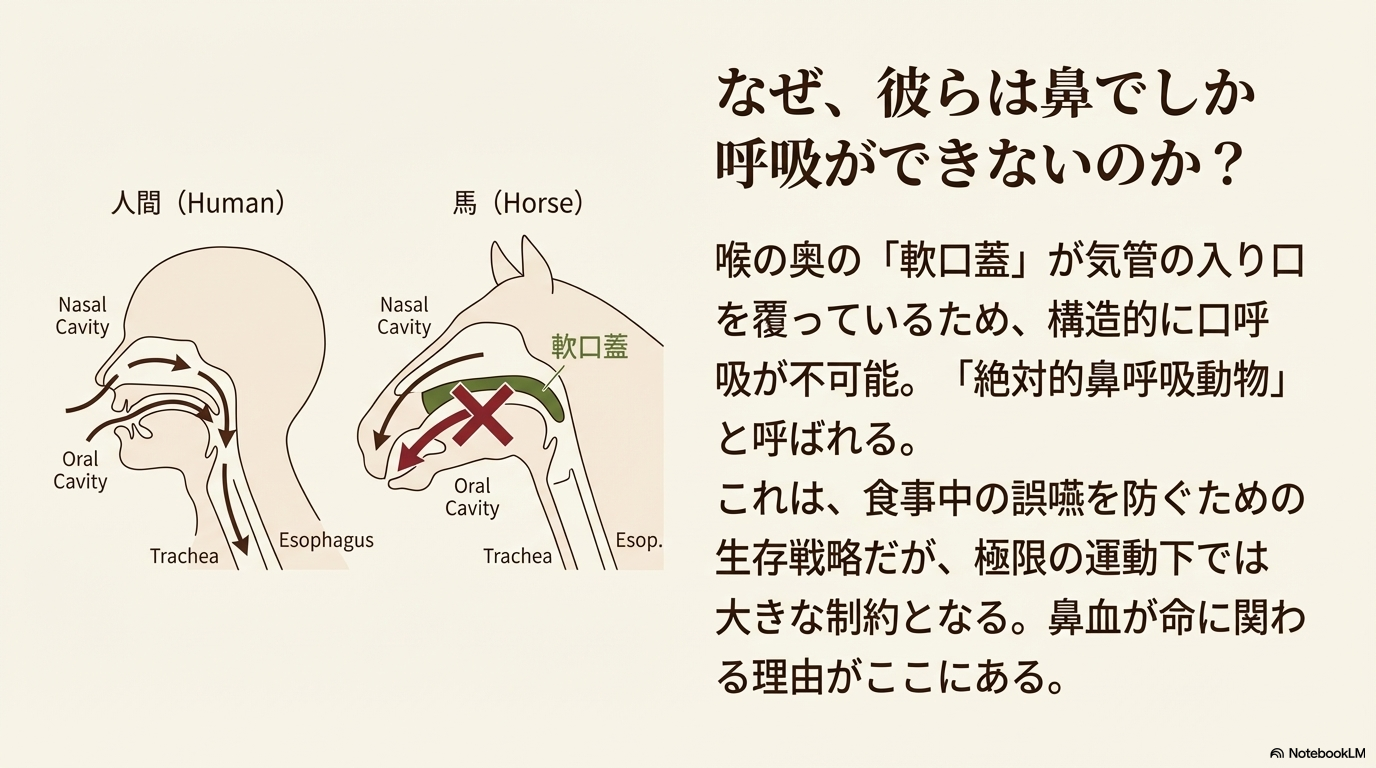

レースのゴール後、あるいは厳しい調教を終えた後、競走馬が鼻の穴(鼻孔)を大きくヒクヒクとさせながら、肩で激しく息をしている姿は、競馬を象徴する光景の一つです。あれほどまでに苦しそうにしているのなら、人間のように口を開けて呼吸すれば楽になるのでは、と考えるのは自然なことでしょう。しかし、実は馬は解剖学的な構造上、口で呼吸することができず、呼吸の全てを鼻に依存しています。これは「絶対的鼻呼吸動物」と呼ばれ、彼らの生態と深く結びついた、変えることのできない身体的な特徴なのです。

この理由は、喉の奥にある「軟口蓋(なんこうがい)」という柔らかい膜状の組織と、「喉頭蓋(こうとうがい)」という気管の入り口に位置する蓋状の軟骨の、精巧な位置関係にあります。人間の場合は、軟口蓋と喉頭蓋の間に意図的にスペースを作ることができるため、口からも鼻からも空気は自由に気管へと出入りできます。しかし、馬の場合はこの軟口蓋が喉頭蓋の上を完全に覆いかぶさるようにぴったりと接触しており、口から肺への空気の通り道を物理的に遮断しています。 これは、例えるならば、口腔と気道を分離する、極めて高性能な一方通行の弁のようなものです。

- YUKINOSUKE

この一見不便にも思える構造は、草食動物としての馬の食性と生存戦略に完璧に適応した結果です。馬は一日の大半を、地面に生えた草を食べることに費やします。もし人間のように口でも呼吸ができたなら、食事中に草や土、飲み水が誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」のリスクが常に伴うでしょう。誤嚥は肺炎などの致命的な病気を引き起こすため、それを確実に防ぐこの構造は、彼らの生存に不可欠でした。さらに、鼻から空気を取り込むことには、肺に達する前に空中の塵や異物を鼻毛や粘膜で濾過し、冷たく乾燥した空気を適度に温め、湿らせるという、繊細な肺を保護する重要な役割もあります。

豆知識:鼻孔の大きさと競走能力の関係

前述の通り、馬は鼻からしか呼吸ができません。そのため、一度の呼吸でより多くの空気を取り込める、すなわち鼻孔(鼻の穴)が大きく、よく開く馬は、それだけ心肺機能が高いポテンシャルを秘めているとされ、競走馬としての資質を測る伝統的な指標の一つとされてきました。パドックで馬の状態を観察する際に、リラックスしている時でも鼻孔がふっくらとしている馬は、呼吸器系に余裕がある証拠と見ることもできます。

しかし、この生存のための優れた適応は、競馬という極限の運動状況下では、一つの大きな制約となります。人間であれば、全力疾走で苦しくなれば口と鼻の両方を使い、必死に酸素を取り込みますが、馬にはその選択肢がありません。そのため、レース中に鼻血(専門的には運動誘発性肺出血、EIPH)を発症した馬が、JRAのルールに基づいて一定期間の出走停止処分を受けるのは、単なる怪我という問題だけでなく、鼻からの呼吸が少しでも妨げられると、著しいパフォーマンス低下はもちろん、場合によっては窒息のリスクさえあり、命に直接関わるからです。(出典:JRA 競馬番組一般事項)この身体的な制約の中で、彼らはあの驚異的なスピードとスタミナを発揮しているという事実は、改めて驚嘆に値します。

馬は全力で走ると死んでしまう?その理由

この問いに対しては、非常に痛ましいことですが、「はい、その通りです」と答えざるを得ません。馬は時として、自らの肉体的な限界、すなわちセーブ機能を超えて走り続けてしまい、その結果として重篤な故障を発症し、命を落とすことがあります。これは、馬が自身の身体の限界点を正確に把握する能力を持たないこと、そして何よりも、彼らが非常に我慢強く、誠実な性質を持っているためだと考えられています。

競馬のレース中に発生する悲劇的な事故の多くは、「予後不良」と診断される、治療が極めて困難な骨折に起因します。約500kgもの巨大な体重を支えながら、時速60km以上のトップスピードで硬い馬場の上を走る馬の脚には、私たちの想像を絶するほどの強大な物理的負荷がかかっています。特に、人間でいう手首や足首にあたる「管骨」や「繋(つなぎ)」といった部分は、走るために極限まで軽量化されているため筋肉がほとんど付いておらず、細い骨と腱、靭帯だけで構成されています。レースのたびに微細な骨の損傷(骨疲労)が蓄積し、それが金属疲労のように限界点に達した時、走行中の凄まじい負荷に耐えきれなくなり、突然、粉々になるような粉砕骨折や複雑骨折を引き起こしてしまうのです。

多くの競馬ファンの心に今も深く刻まれている悲劇、1998年の天皇賞(秋)で圧倒的な大逃げの最中に故障したサイレンススズカや、G1・3勝目を挙げた1995年の宝塚記念でゴール前の直線で力尽きたライスシャワー。彼らは決して転倒したり、他の馬と接触したりしたわけではありません。ただひたすら、与えられた役割を全うするために先頭を全力で走っている中で、自らの脚が限界を迎え、悲劇に至りました。これは、彼らの持つ純粋な闘争本能や、騎手の指示に応えようとする誠実さが、時に身体の悲鳴を上回ってしまうことの、あまりにも悲しい証左でもあります。

- YUKINOSUKE

また、骨折以外にも、極度の運動負荷によって大動脈が破裂したり、急性心不全を発症したりといった、循環器系の突然死も起こり得ます。前述の通り、馬は非常に我慢強い動物であり、体調の悪さや痛みをギリギリまで隠し通す傾向があります。これは、野生の環境下で弱みを見せることが、即座に捕食者の標的となることを意味するため、彼らのDNAに深く刻まれた生存本能です。そのため、騎手や百戦錬磨の厩舎スタッフでさえ気づかないうちに馬の身体は限界を超えてしまい、取り返しのつかない事態に繋がることがあるのです。

注意:馬の誠実さが招く悲劇

馬は痛みに強く、体調不良を隠す習性があります。これは、野生下で弱みを見せることが捕食者に狙われるリスクを高めるための生存本能です。この「自分を守る」ための崇高ともいえる性質が、競馬という極限の状況下では、逆に自らを危険に晒してしまうという悲しいジレンマを生み出します。彼らの持つ純粋さや誠実さ、そして闘争本能が、時に自らの肉体を破壊するほどの力で発揮されてしまうのです。私たち人間は、彼らがそのような動物であることを深く理解し、最大限の敬意と注意を払う責任があります。

競走馬は何を考えて走るのか、レース中の心理

- ゲートからなぜ走る?騎手との合図

- 騎手が読み解く競走馬の気持ち

- 競走馬は楽しいのか、走りたくない時も

- 競走馬は勝ったことがわかる?悔しがることも

- 返し馬ですぐ走り出す馬はやる気の証?

馬はゲートから出てなぜ走る?騎手との合図

競馬ファンならずとも、テレビのニュースなどで一度は目にしたことがあるであろう、ゲートが開いた瞬間に全馬が一斉に飛び出すあの壮観な光景。ファンファーレ後の静寂を破り、大地を揺るがす蹄音とともに全馬がなだれを打ってスタートするあの瞬間は、競馬の最もエキサイティングな場面の一つです。しかし、なぜ約500kgもの巨体を持つ彼らが、あの狭い金属の箱の中で静かに待ち、ゲートが開くという合図だけで、まるで爆発するかのように一斉に走り出すのでしょうか。その背景には、後天的に学習する「条件付け」と、生まれ持った「本能」、そして個々の馬の「心理状態」という、三つの要素が複雑に絡み合っています。

徹底した反復訓練:ゲート試験と条件反射

競走馬としてレースに出走するためには、全ての馬がJRA(日本中央競馬会)が課す「ゲート試験」に合格しなければなりません。これは、全ての馬が安全かつ公平にスタートを切るための、極めて重要なプロセスです。試験では、ゲート内で一定時間静止すること(駐立)、そしてゲートが開くと同時にスムーズに前進することが求められます。若駒たちは、この試験に合格するために、デビュー前から何度も何度もゲートに入る練習を繰り返します。最初はゲートという閉鎖的な空間に恐怖を感じる馬も少なくありませんが、練習を重ねるうちに「ゲートに入る→中でしばらく待つ→ゲートが開いたら走る」という一連の流れを、身体で覚えていくのです。

この結果、「ゲートが開く音や動き=全力で走る」という合図が、ロシアの生理学者パブロフの犬の実験で知られるような、一種の強力な「条件反射」として体に深く染み付きます。これは、陸上選手がスターターピストルの音に、思考を介さず肉体が反応するのと同じ原理です。この後天的な学習こそが、全馬一斉のスタートを可能にする、技術的な基盤となっているのです。

群れから遅れたくない:根源的な同調本能

前述の通り、馬は本能的に群れで行動する動物です。野生下において、群れから取り残されることは、捕食者の格好の標的となることを意味し、それはすなわち「死」に直結する危険な状態でした。この「群れから離れたくない、遅れたくない」という強烈な本能は、サラブレッドにも脈々と受け継がれています。

ゲートが開いて隣や前の馬が一斉に走り出すと、たとえ少し出遅れたり、スタートする気がなかったりした馬でも、この同調行動の本能が強く働きます。「仲間たちが行ってしまう、自分も行かなければ!」という焦りに似た衝動が、彼らを前へと駆り立てるのです。特に臆病な性格の馬ほど、一頭になることを恐れて周りの馬についていこうとする傾向が強いと言われます。この生来の群居本能が、条件付けされた動きをさらに加速させる、強力なブースターの役割を果たしているのです。

- YUKINOSUKE

光と影:ゲートがもたらす心理的影響

ゲートは公平なスタートを実現する一方で、馬にとっては大きなストレスの原因にもなります。過去にゲート内で嫌な経験(大きな音、狭い場所での圧迫感など)をした馬は、ゲートに対して強い恐怖心を抱く「ゲート難」と呼ばれる状態に陥ることがあります。ゲート入りを嫌がったり、中で暴れたりすることで、レース前に無駄な体力を消耗し、実力を全く発揮できないケースも少なくありません。ゲートは、レースにおける最初の、そして最も重要な心理テストの場でもあるのです。

このように、「訓練による後天的な条件付け」と「生来の群居本能」、さらにはゲートが開く瞬間の騎手からの「行け」という合図が三位一体となって、あの迫力あるスタートシーンを生み出しています。それは、単なる機械的な動作ではなく、馬の学習能力と本能、そして心理状態が凝縮された、非常に奥深いドラマの始まりなのです。

騎手が読み解く競走馬の気持ち

レース中、約500kgもの馬体の上で、時速60kmを超える風圧を受けながら絶妙なバランスを取る騎手。彼らは単に馬を操縦している「運転手」ではありません。レースという極限状況の中で、パートナーである馬と一心同体となり、その能力を100%引き出すために、常に馬と「対話」を続ける、優れた「通訳者」であり「交渉人」です。もちろん、馬は人間のように言葉を話すことはありません。では、騎手は一体どのようにして馬の気持ちを読み解いているのでしょうか。

扶助(ふじょ):言葉に頼らないコミュニケーション

騎手が馬に意思を伝え、また馬からの意思を感じ取るために用いる一連の合図は、専門用語で「扶助(ふじょ)」と呼ばれます。これには、私たちが一般的に想像する手綱や鞭の操作だけでなく、脚(きゃく)による圧迫、鞍を通じて伝わる体重の移動、そして時には声など、騎手が使える全ての手段が含まれます。一流の騎手は、これらの扶助を極めて繊細に使い分けることで馬とコミュニケーションを図り、同時に、手綱を通じて馬の首の動きや口の感触(ハミ受け)、そして全身から伝わる微細な振動から、馬の精神状態や体力の消耗度をリアルタイムで感じ取っているのです。

| 馬の気持ち(推測される状態) | 騎手が感じるサイン(一例) | 騎手の対応(一例) |

|---|---|---|

| 「もっと速く走りたい!」(前向き) | 手綱をぐいぐいと引っ張り、前のめりになるような力強さを感じる。耳が前方を向き、集中している。 | 「まだ早いぞ、落ち着け」と手綱をわずかに張ってなだめ、馬の闘争心を維持しつつスタミナを温存させる。 |

| 「少し疲れてきた…」(消耗) | 馬自体の推進力が弱まり、手応えがフッと軽くなる。ストライド(一完歩の幅)が小さくなり、反応が鈍る。 | 肩に軽く鞭を入れたり、脚で促したりして「もうひと頑張りだ!」と励まし、最後の力を振り絞らせる。 |

| 「周りが気になる」(集中力欠如) | 耳が横を向き、隣の馬や観客席を気にする。走りがフワフワと定まらず、内にモタれる(寄りかかる)ことがある。 | 手綱や脚(きゃく)を使って馬体をまっすぐに保ち、軽くハミを動かすなどして、意識をレースに引き戻す。 |

| 「砂を被るのが嫌だ」(不快) | 前の馬が蹴り上げた砂(キックバック)が顔に当たると、急に頭を上げて嫌がる素振りを見せ、走る気をなくす。 | 馬群の切れ目を探し、砂を被らないポジションへと巧みに誘導する。あるいは、あえて一度後退して外に出す。 |

| 「何かを怖がっている」(怯え) | 馬場の影や、他の馬の動きに過剰に驚き、急に横に跳んだり(斜行)、ブレーキをかけたりする。 | 馬の首を優しく撫でて落ち着かせ、「大丈夫だ」と声をかけながら、怖がる対象から意識をそらす。 |

- YUKINOSUKE

コマンドを超えた「傾聴」の技術

しかし、一流の騎手の技術は、単に的確な指示(コマンド)を出すだけにとどまりません。それ以上に重要なのが、馬の声に「耳を傾ける(傾聴する)」能力です。馬が「走りたくない」と発しているサインを無視して無理強いすれば、馬は心を閉ざしてしまいます。逆に、馬が「走りたがっている」タイミングを逃さず、その気持ちを解放してあげることができれば、馬は持てる能力以上の力を発揮することがあります。

「馬が『ここで行きたい』と教えてくれた」「今日は馬自身が走り方を分かっていた」。レース後の名手たちのコメントには、しばしばこのような表現が登場します。これは、彼らが一方的に馬を支配しているのではなく、馬からの提案を受け入れ、最高のパートナーシップを築き上げた結果なのです。まるで熟練のダンサーがパートナーの次の動きを予測し、呼吸を合わせるように、名手は馬の意志を汲み取り、それを勝利へと昇華させます。

このように、一流の騎手は、レース展開を読む戦術家であると同時に、馬の気持ちの変化に瞬時に対応し、その気にさせ、ゴールまで気持ち良く導く、優れた心理カウンセラーのような役割も担っているのです。単なる体力や技術の勝負ではなく、この繊細極まる「気持ちのマネジメント」こそが、ゴール前の数センチの着差を生み出す、ジョッキーの真の腕の見せ所と言えるでしょう。

競走馬は楽しいのか、走りたくない時も

「競走馬は走ることを心から楽しんでいるのだろうか?」という問いは、競馬を愛し、馬という動物に敬意を払う多くの人が一度は抱く、素朴でありながら非常に深遠なテーマです。ターフを駆ける彼らの姿に、私たちはつい喜びや闘争心といった人間的な感情を重ねて見てしまいます。しかし、この問いに対する現代の動物行動学に基づいた見解は、残念ながら、私たちが抱くロマンチックなイメージとは少し異なる「必ずしもそうとは言えない」というものです。この問題を考える上で重要なのは、人間の感情を動物に当てはめてしまう「擬人化」を避け、彼らの本能と個性の両面から冷静に考察することでしょう。

科学的視点:生存本能が「楽しさ」に優先する

前述の通り、馬が走るという行為の根源には、「捕食者から逃げる」という強烈な生存本能が存在します。オーストラリアのチャールズ・スタート大学で馬の行動学を研究するキャサリン・ヘンシャル氏によれば、馬自身の視点から見た場合、レースに勝つことで得られる本質的なメリット(安全な縄張り、豊富な食料、繁殖機会の獲得など)は、自然界におけるそれらとは直接結びつきません。むしろ、彼らの野生の本能からすれば、群れの先頭に立って突出するという行為は、捕食者に真っ先に狙われるリスクを高める、極めて危険な行動に他ならないのです。

このため、馬が自発的に「ライバルを蹴落として一番になりたい」という人間的な競争心を燃やして走っている可能性は低い、というのが有力な説となっています。彼らが走るのは、「楽しい」からというよりは、「走らなければならない」という本能的な衝動や、日々の調教によって後天的に形成された習慣、そして騎手からの合図に応えるという関係性に基づいている側面が強いと考えられます。

現場の視点:垣間見える「喜び」や「プライド」の片鱗

一方で、科学的な見解だけでは説明しきれない現象が、競馬の現場では数多く見られます。走ること自体に、あたかも喜びを見出しているかのような素振りを見せる馬がいることもまた事実です。日本競馬界のレジェンド、武豊騎手がかつてコンビを組んだ名スプリンター・バンブーメモリーについて、「自分の足が速いことを知っていて、それを見せたくてウズウズしている」と評したエピソードはあまりにも有名です。これは、人間で言えば、優れた才能を持つアスリートが自身の能力を発揮すること自体に快感を覚える感覚に近いのかもしれません。

これは「楽しさ」という言葉で表現するのが適切かは別として、自らの身体能力を解放する「高揚感」や、他の馬より前に出ることで得られる一種の「優越感」や「プライド」のような感情が、馬にも存在する可能性を示唆しています。特に若い馬が見せる、じゃれ合うような走りには、生存本能だけでは説明できない「遊び」の要素が見られることもあります。馬の感情は白か黒かで割り切れるものではなく、本能と個々の気質が織りなす、複雑なグラデーションの中に存在すると考えるべきでしょう。

「楽しいか」問題の二つの側面

- 本能・科学的側面:レースでの勝利が馬自身の直接的な生存メリットには繋がらないため、「楽しい」と感じて走っている可能性は低い。走る行為は、主に生存本能と習慣に基づいている。

- 個性・現場的側面:一部の馬は、走ること自体や、他馬より優位に立つことに、喜びや高揚感に似たポジティブな感情を抱いているかのような行動を見せることがある。

心が「NO」と言う時:馬が走りたくないサイン

当然、人間と同じように、馬にも「今日は走りたくない」「気分が乗らない」と感じる日があります。むしろ、言葉で不調を訴えることができない彼らの場合、その理由はより深刻である可能性も考慮しなければなりません。騎手や厩舎関係者は、馬が出す些細なサインから、その心身の状態を読み取ろうと日々努めています。

馬が走ることに前向きになれない主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 身体的な不調(フィジカル):脚や腰、あるいは内臓など、体のどこかに人間が気づかないような軽微な痛みや違和感を抱えている場合。馬は本能的に弱みを見せないため、発見が難しいことも少なくありません。

- 精神的な疲労(メンタル):厳しい調教や連戦による、いわゆる「バーンアウト(燃え尽き症候群)」の状態。人間同様、精神的な疲れは肉体のパフォーマンスを著しく低下させます。

- 過去のトラウマ(経験):レース中に他の馬に激しくぶつけられたり、砂を大量に被って前が見えなくなったりといった恐怖体験が記憶に残り、特定の状況を避けるようになることがあります。

- 環境への不適応(環境):初めての競馬場やナイター競馬の照明、あるいは大観衆の歓声といった普段と違う環境に過剰なストレスを感じ、レースに集中できなくなってしまう繊細な馬もいます。

このような「走りたくない」という気持ちが極端な形で表れるのが、いわゆる「ムラ駆け」タイプの馬です。気分が良い時はG1馬を打ち負かすほどの走りを見せる一方で、気分が乗らないと全く走らずに大敗してしまう。その奔放なキャラクターで多くのファンを魅了したゴールドシップなどは、馬の「気持ち」がレース結果をいかに大きく左右するかを示す、象徴的な存在と言えるでしょう。前述の通り、馬は我慢強い動物であるがゆえに、彼らが発する小さな「NO」のサインを見逃さず、その声に耳を傾けることが、人間に課せられた重要な責任なのです。

競走馬は勝ったことわかる?悔しがることも

「ゴール板を一番に駆け抜けたことを、馬は本当に理解しているのだろうか?」これもまた、競馬というスポーツの核心に触れる、ファンの長年の疑問の一つです。結論から先に述べると、人間が考えるような複雑な意味合いで「勝利」を理解している可能性は、限りなく低いと考えられています。彼らが「日本ダービーを勝った栄誉」や「賞金3億円の価値」といった、抽象的で象徴的な概念を論理的に把握していることはないでしょう。しかし、だからといって彼らが何も感じていないわけでは決してありません。馬は、人間とは異なる形で、勝利の「実感」と敗北の「感覚」を確かに経験しているのです。

「勝利」をどう捉えるか:抽象的な概念と具体的な経験の連鎖

馬の知能が「勝利」という抽象的な概念を理解できない理由は、彼らの思考が主に「今、ここ」で起こっている具体的な事象と、それがもたらす直接的な快・不快に基づいているためです。彼らは、過去の経験と現在の出来事を結びつける、優れた連想学習能力を持っています。レースに勝った馬が経験する一連の出来事は、彼らにとって強力な「正の強化(ポジティブなご褒美)」の連鎖となります。

まず、ゴール直後、鞍上の騎手は喜びを爆発させ、首筋を力強く、あるいは優しく撫でて褒め称えます。信頼するリーダーからの直接的で分かりやすい称賛は、馬にとって最も強力な報酬の一つです。次に、ウイナーズサークルでは、大勢の人間からの注目を浴び、フラッシュが焚かれ、普段とは違う特別な雰囲気に包まれます。馬は非常に感受性の高い動物であるため、この熱気や人間の興奮を敏感に感じ取ります。そして、厩舎に帰ってからは、担当の厩務員やスタッフから手厚いマッサージを受けたり、好物であるニンジンやリンゴを特別に与えられたりします。この一連の「全力で走り、他の馬より先にゴールする」→「リーダー(騎手)に褒められる」→「周囲が興奮し、特別な扱いを受ける」→「美味しいものがもらえ、気持ちの良いケアをしてもらえる」という具体的な経験の繰り返しが、「他の馬より前に出て走ることは、とても良いことだ」という強力な関連付けを、彼らの心と体に刻み込んでいくのです。

- YUKINOSUKE

「敗北」がもたらす感情:順位への悔しさではなく闘争本能

一方で、「悔しがる」という感情については、より直接的で本能的な形で表れることがあります。例えば、ゴール前の直線で激しい追い比べ(叩き合い)の末にハナ差やクビ差で敗れた馬が、レース後にひどく興奮して息がなかなか収まらなかったり、時には物を蹴るなどの荒い素振りを見せたりすることがあります。しかし、これも人間のように「2着でG1を逃して悔しい!」と順位を理解しての行動とは考えにくいでしょう。

この行動の根源にあるのは、彼らの「闘争本能」と「群れの中での序列意識」です。馬にとって、他の馬と体を並べて競り合うという行為は、群れの中での優位性を決めるための、極めて真剣な力比べに他なりません。その直接的な戦いに敗れたという事実は、彼らにとって強いフラストレーションや興奮状態を引き起こすのです。それは「2着」や「3着」といった抽象的な順位に対する悔しさではなく、「目の前の相手との力比べに負けた」という、より具体的で根源的な感覚と言えます。特に、プライドが高く、リーダー気質の馬ほど、この傾向は強く表れると考えられています。

勝利と敗北:人間と馬の認識の違い

- 人間の認識:「G1制覇」「賞金」「名誉」といった、社会的・象徴的な価値を持つ抽象的な概念として捉える。

- 馬の認識:「褒められた」「気持ち良い」「美味しい」といったポジティブな体験、あるいは「競り合いに負けた」というネガティブな体験と結びついた、具体的な経験として捉える。

心が折れる瞬間:記憶に残る「完敗」の経験

- YUKINOSUKE

さらに、「敗北」が馬に与える影響は、一過性のフラストレーションだけにとどまらない場合があります。特に、これまで世代トップクラスで走ってきた馬が、圧倒的な能力差を持つライバルに全く歯が立たずに「完膚なきまでに叩きのめされる」という経験をした場合、その馬の闘争心、いわゆる「心が折れて」しまうことがあるのです。2019年のクラシック戦線を沸かせたヴェロックスという馬は、皐月賞2着、ダービー3着と世代トップの実力を示していましたが、秋の神戸新聞杯で同世代のサートゥルナーリアに子供扱いされるかのように完敗を喫しました。その後のレースでは、かつてのような粘り強さが見られなくなったことについて、主戦騎手であった川田将雅騎手は、この神戸新聞杯での敗戦が馬の心に大きな影響を与えた可能性を示唆しています。

これは、馬が「どうせ頑張っても、あの馬には勝てない」という無力感を学習してしまった結果かもしれません。このように、馬はレースの順位を理解せずとも、特定の相手との力関係は明確に記憶しており、それが後のレースぶりにまで影響を及ぼすことがあるのです。彼らが生きている世界は、私たちが思うよりもずっと繊細で、記憶と感情に彩られているのかもしれません。

返し馬ですぐ走り出す馬はやる気の証?

- YUKINOSUKE

パドックでの周回を終え、騎手を背にした各馬が本馬場へと入場した後、レース本番前に行う最終的なウォーミングアップ。これを競馬用語で「返し馬」と呼びます。ファンファーレが鳴り響く前のこの時間は、その日の馬のコンディションや精神状態を、ファンや関係者が自身の目で直接確認できる、最後の、そして極めて重要な機会となります。返し馬で馬が見せる素振りは、その日のレース結果を左右するほどの重要な情報を内包していると言っても過言ではありません。では、私たちは返し馬の何に注目し、どう解釈すれば良いのでしょうか。

見極めるべき理想の状態:集中とリラックスの共存

返し馬ですぐに走り出そうとする、前向きな気合を見せる馬は、一般的に体調が良く、レースに対する意欲が高い状態だと考えられます。これは、人間のトップアスリートが、試合前に適度な緊張感を保ちながら集中力が高まり、体が自然と動きたがっている「ゾーン」に入った状態に近いでしょう。具体的には、以下のような状態が理想とされます。

- スムーズな走り出し:騎手が軽く促すだけで、あるいは促すまでもなく自ら「ハミを取り」(騎手からの指示を受け入れる前向きな気持ちの表れ)、スムーズに走り出す状態。

- リズミカルなフットワーク:脚の運びが軽やかで、力みがなく、一定のリズムを刻んでいる。全身の筋肉がしなやかに連動しているのが見て取れます。

- 集中した表情:耳を前方にしっかりと向け(前を向いて集中している証拠)、脇見をすることなく、走ることに意識が向いている状態。

- 騎手との一体感:騎手が手綱を強く抑え込まなくても馬が落ち着いており、それでいて馬自身の推進力に満ち溢れている。まさに人馬一体となっている様子です。

心身ともに充実し、レースに向けて最高の準備が整っている馬は、このような落ち着きと活気のバランスが取れた、美しい返し馬を見せてくれるでしょう。

危険な兆候:過度な興奮「イレ込み」のサイン

ただし、物事には常に裏表があり、前向きな気合も度を越せば、それは単なる「やる気」ではなく、能力発揮の妨げとなる「イレ込み」という危険な状態に転化してしまいます。「イレ込み」とは、レース前の興奮が最高潮に達し、騎手の制御が効かないほど精神的に昂ってしまった状態を指す、競馬ファンにとって必須の用語です。返し馬でイレ込んでいる馬は、レース本番前に無駄なエネルギーを大量に消耗してしまうため、実力を全く発揮できずに惨敗するケースが少なくありません。以下に挙げるのは、イレ込みの代表的なサインです。

| 観察ポイント | 良好なサイン(プラス) | イレ込みのサイン(マイナス) |

|---|---|---|

| 発汗 | うっすらと汗をかく程度。気温が高い日には自然なこと。 | 首や股、全身から泡立つような白い汗を大量にかいている。 |

| 頭と首の動き | 首をリラックスさせ、リズミカルに頭を動かして走る。 | 首を激しく上下させ、頭を高く上げる(チャカつく)。騎手の制御に抵抗している。 |

| 耳の動き | 前方に向け、集中している。あるいはリラックスして自然に動いている。 | 絶えずキョロキョロと動いたり、真後ろに絞ったりしている(警戒・威嚇)。 |

| 走り方 | 大きなフットワークで、四肢がしなやかに伸びている。 | 歩幅が狭く、空回りしているような走り。あるいは騎手を振り落とそうと暴走する。 |

| 騎手の様子 | 騎手の手綱を持つ位置が安定し、リラックスして騎乗している。 | 馬をなだめるために、必死に手綱を抑え込んでいるのが分かる。 |

騎手の意図を読む:返し馬に込められた戦略

さらに一歩踏み込んで返し馬を観察すると、そこには騎手の明確な「意図」や「戦略」が込められていることに気づきます。全ての馬が同じようにウォーミングアップを行うわけではなく、その馬の性格やその日の状態に合わせて、騎手は返し馬のやり方を巧みに変えているのです。

例えば、少し気乗りしない、いわゆる「ズブい」タイプの馬に対しては、騎手はあえて強めの合図を送り、少し速いペースで走らせてエンジンの回転数を上げ、「さあ、これからレースだぞ」と馬の闘争心にスイッチを入れようとします。逆に、非常に繊細でテンションが上がりやすい馬に対しては、他の馬から離れた馬場の外側をゆっくりと、馬をなだめるように走らせ、できるだけリラックスした状態でスタートラインに向かわせようとします。ベテランの横山典弘騎手が見せる、一頭だけポツンと離れて行う独特の返し馬は、馬との信頼関係を築き、その馬が最も集中できる環境を整えるための、彼ならではのコミュニケーション術なのです。

つまり、返し馬は単なる馬の状態の良し悪しを示すバロメーターというだけでなく、これから始まるレースに向けて、騎手が馬とどのような最終調整を行っているのかを読み解くヒントにも満ちています。その馬の個性と、騎手の戦略。この二つを考え合わせながら返し馬を観察することで、競馬予想の深みは格段に増すでしょう。

結論として、「返し馬ですぐ走り出す馬」は、その動きが騎手のコントロール下にあってリラックスしているのであれば「やる気の証」と言えますが、制御を欠いた興奮状態であれば「危険なサイン」となります。その見極めこそが、返し馬を観察する上での醍醐味であり、馬券検討における重要なファクターなのです。返し馬は、単なるウォーミングアップではなく、その日の馬の状態を映し出す鏡であり、馬と騎手の信頼関係が試される、真剣な最終プレゼンテーションの場と言えるでしょう。

- YUKINOSUKE

競走馬は何を考えて走るのか結論

- 競走馬が走る最も根源的な理由は「捕食者から逃げる」という生存本能である

- 人間のようにレースの順位や賞金の価値を理解して「勝ちたい」と考えてはいない

- 馬は社会性の高い動物であり、群れで行動することに精神的な安心感を覚える

- 馬群の中で走るのは、この群居本能の表れである

- 走る理由は馬自身の性格や気性、その日の気分といった個体差にも大きく左右される

- 走ること自体に喜びを感じるかのような、生来の気質を持つ馬も存在する

- 騎手は手綱や馬の仕草を通じて、馬の気持ちを常に読み解きながら騎乗している

- 担当の厩務員や騎手との信頼関係が、本能を超えたモチベーションになることがある

- レースの勝利自体は理解できないが、周囲の祝福ムードは感じ取ることができる

- 競り合いに負けた際は、順位への悔しさではなく、闘争本能からくる興奮状態を示すことがある

- 時速70km近いスピードは、進化の過程で得た蹄や心臓など特殊な身体構造の賜物である

- 馬は構造上、鼻でしか呼吸ができず、口呼吸は不可能である

- 自身の身体の限界を把握できず、闘争本能がセーブ機能を上回り命を落とすことがある

- 競走馬を走らせる動機は、本能、習性、調教、騎手との関係性などが複合的に絡み合ったものである

- 結論として、馬は複雑な思考ではなく、主に本能と後天的な習慣によって走っている側面が強い

コメント