こんにちは。YUKINOSUKEです。

「今度の日曜日、初めて競馬場に行くんだけど、何を持っていけばいいのかな?」「冬のスタンドって寒いらしいけど、どのくらい厚着すればいいの?」そんなふうに悩んでいませんか? いざ競馬場に行こうと思ったとき、現地の気温や風の強さがどれくらいなのか、どんな服装で行けば快適に過ごせるのか、すごく気になりますよね。特に冬場の競馬観戦は、広大な吹きっさらしのスタンドで長時間過ごすことになるため、しっかりとした準備が必要です。甘く見ていると、寒さでレースどころではなくなってしまうことも…(実は、私自身が過去に薄着で行って痛い目を見た経験があります)。

また、女性や子連れの方にとっては、設備や持ち込みルール、トイレ事情なども事前に知っておきたい重要なポイントではないでしょうか。 この記事では、私自身の失敗談や長年の観戦経験をもとに、初心者の方でも安心して楽しめるよう、必要な持ち物から防寒テクニックまで情報を網羅的にまとめました。これを読めば、準備万端で快適な一日を過ごせるはずです!

- 寒さや悪天候に負けない服装と足元の防寒対策

- 100均や身近なアイテムで快適さを上げる裏技

- スマホや双眼鏡など観戦の質を高める便利グッズ

- 女性やファミリーが知っておくべき施設とルール

必須となる競馬観戦の持ち物と防寒対策

- YUKINOSUKE

競馬場という場所は、私たちが普段生活している街中とは少し環境が異なります。広大な敷地は風を遮るものが少なく、季節や天候の影響をダイレクトに受けるため、想像以上に「過酷な環境」になりがちです。 特に冬場や天候が崩れそうな日は、しっかりとした準備をしていないと、寒さや濡れで体力を奪われ、メインレースを迎える頃にはヘトヘト…なんてことにもなりかねません。まずは、寒さや雨から身を守り、最後まで元気に観戦するために絶対に必要な「生存戦略」としての装備について、詳しくお話ししますね。

寒さを防ぐ冬の服装や疲れない靴選び

まず最初にお伝えしたいのは、競馬場のスタンド特有の「寒さ」の質についてです。テレビ中継で見ていると日差しがあって暖かそうに見えることがありますが、現地は全くの別世界だと思ってください。

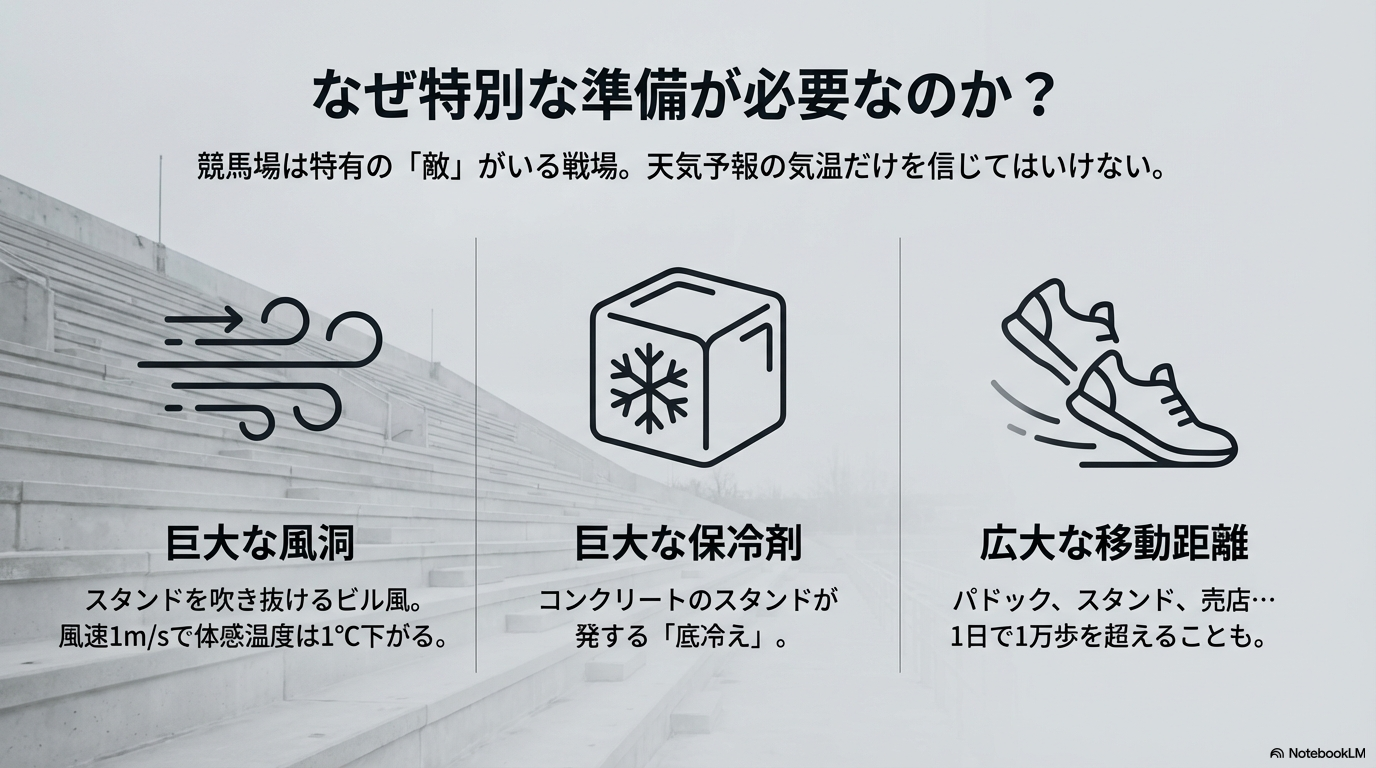

多くの競馬場、特に中央競馬の巨大なスタンドは、ゴール前の直線を一望できるようにコースに向かって巨大な口を開けたような構造になっています。これが冬場になると、北風や季節風をまともに受け止める「巨大な風洞(風の通り道)」と化します。ビル風のように増幅された冷たく強い風が、遮るもののないコース上を吹き抜け、スタンドに座っている観客を直撃するのです。

そのため、天気予報の「気温」だけを見て服装を決めるのは非常に危険です。一般的に、「風速が1m/s増すごとに体感温度は約1℃下がる」と言われています。例えば、気温が10℃あっても、風速が5m/sあれば体感温度は5℃になります。さらに、競馬場のスタンドはコンクリートの塊です。コンクリートは夜間に冷え切っており、日中になってもその冷気を放ち続ける「巨大な保冷剤」の上に座っているような状態になります。日陰の席で風に吹かれ続けると、実際の気温よりも5度〜10度近く低く感じることも決して珍しくありません。

- YUKINOSUKE

防寒対策の鉄則:3つの首を死守せよ

防寒の基本ですが、血管が皮膚の表面近くを通っている「首」「手首」「足首」の3箇所を重点的に温めることが最も効率的です。

- 首:マフラーよりも、隙間風が入らないネックウォーマーがおすすめ。

- 手首:手袋は必須。スマホ操作対応のものだと馬券購入時にストレスがありません。

- 足首:厚手の靴下やレッグウォーマーでガード。ここが冷えると全身が震えます。

アウターは「ベンチコート」が最強の選択肢

- YUKINOSUKE

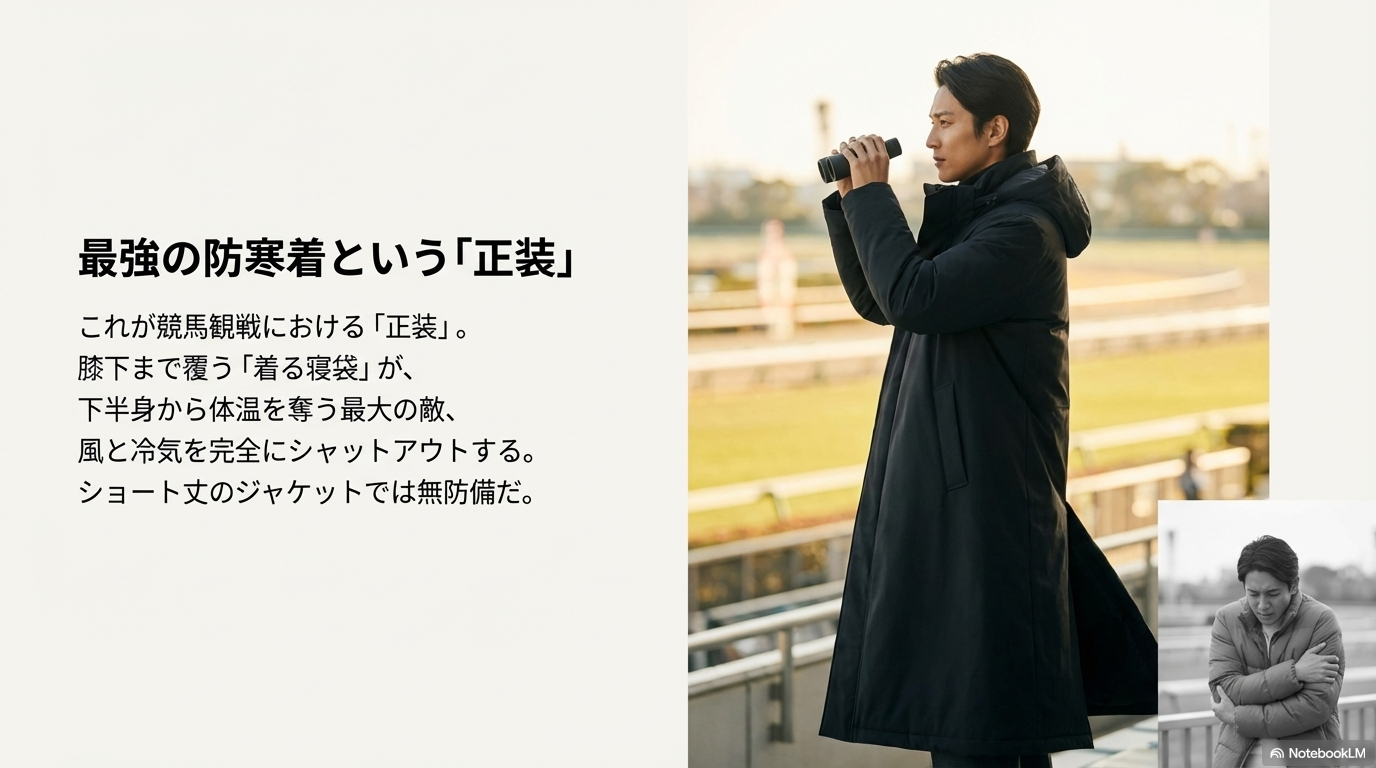

私が冬の観戦で特におすすめしたい最強のアウターは、サッカーや野球の選手がベンチで着ているような、膝下まで隠れるベンチコートです。「街中で着るのはちょっと…」と敬遠される方もいるかもしれませんが、競馬場では防寒における「正装」と言っても過言ではありません。

競馬観戦のスタイルとして「指定席でじっくり予想する」というものがありますが、長時間椅子に座っていると、太ももから膝、そして足先にかけてが猛烈に冷えてきます。一般的なショート丈やミドル丈のダウンジャケットだと、上半身は暖かくても、無防備な下半身から体温が奪われていくのです。 その点、ベンチコートなら膝下まですっぽりと覆ってくれるため、まるで「着る寝袋」に包まっているような安心感があります。冷たい風を物理的にシャットアウトし、体温を逃しません。もしベンチコートが手持ちになければ、できるだけロング丈のダウンコートを選び、さらに厚手の膝掛け(ブランケット)を用意して隙間を埋める工夫が必要です。

「汗冷え」を防ぐレイヤリング(重ね着)の技術

- YUKINOSUKE

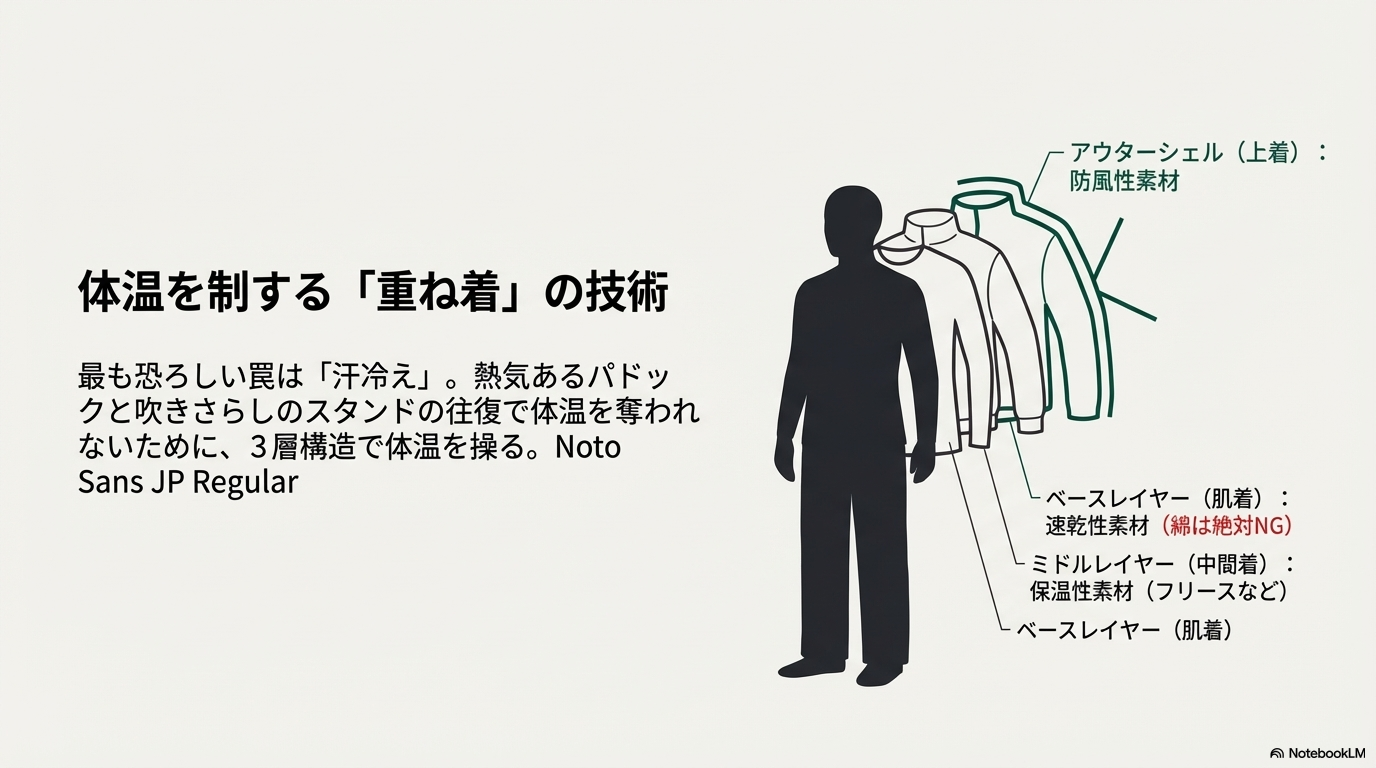

一方で、パドック(下見所)とスタンドを頻繁に往復する「アクティブ派」の方もいると思います。パドックは最下層にあり、人混みの中を歩いたり、馬を見るために背伸びをしたりと運動量が増える場所です。冬場でも、熱気のある人混みの中にいると意外と体が温まり、じわりと汗をかくことがあります。

最も恐ろしいのは、その状態で吹きっさらしのスタンドに戻った瞬間です。かいた汗が冷たい風によって急激に冷やされ、体温を一気に奪う「汗冷え(低体温症のリスク)」を引き起こします。これが、競馬場で風邪を引く一番のパターンです。

これを防ぐためには、アウトドア登山のような高機能なレイヤリングが有効です。

- ベースレイヤー(肌着):綿(コットン)素材は汗を吸って乾きにくいのでNGです。速乾性のあるポリエステル素材や、吸湿発熱素材(ミズノのブレスサーモなど)のインナーを選びましょう。

- ミドルレイヤー(中間着):フリースやカーディガンなど、空気を溜め込んで保温するもの。前開きのものだと、パドックで暑くなった時にサッと脱いで調整できます。

- アウターシェル:最後に防風性の高いコートで蓋をします。

(出典:日本気象協会 tenki.jp『服装指数』)

底冷えと疲労を回避する「靴選び」の正解

- YUKINOSUKE

そして、多くの人が見落としがちですが、防寒対策の要となるのが「靴」の選び方です。競馬場はとにかく歩きます。パドックから馬場へ、馬券売り場へ、食事へ…と移動していると、1日で1万歩を超えることもザラにあります。さらに、冬のコンクリートやアスファルトからの「底冷え」は強烈で、靴底が薄いと足の裏から冷気が突き刺さってきます。

普段履いているメッシュ素材のランニングシューズは、通気性が良すぎて冬の競馬場では冷気がスースーと侵入してきます。じっとレースを待っている間に、つま先の感覚がなくなってくるあの辛さは耐え難いものがあります。 冬場は、内側にボアが敷き詰められたムートンブーツや、中綿入りのスノーブーツが間違いなく「最強」です。これらは断熱性が高いので地面からの冷気を防いでくれますし、クッション性もあるので長時間歩いても疲れにくいというメリットもあります。

ダートコース周辺の「泥はね」に注意

地方競馬場や中央競馬場のダートコース付近、業務エリア周辺は、地面が舗装されておらず砂地になっている場所が多くあります。雨の日やその翌日には、大きな水たまりやぬかるみができやすく、泥水を含んだ砂は靴を容赦なく汚します。 お気に入りの真っ白なスニーカーで行くのは避けたほうが無難です。防水機能があるブーツや、事前に防水スプレー・撥水スプレーをしっかりかけた濃い色の靴を選んでおくと、足元の汚れや浸水を気にせず観戦に集中できますよ。

世界累計販売300万足突破!膝腰に驚くほどやさしいやわらかい履き心地の靴【Joya】 ![]()

効果的に温めるカイロを貼る場所

- YUKINOSUKE

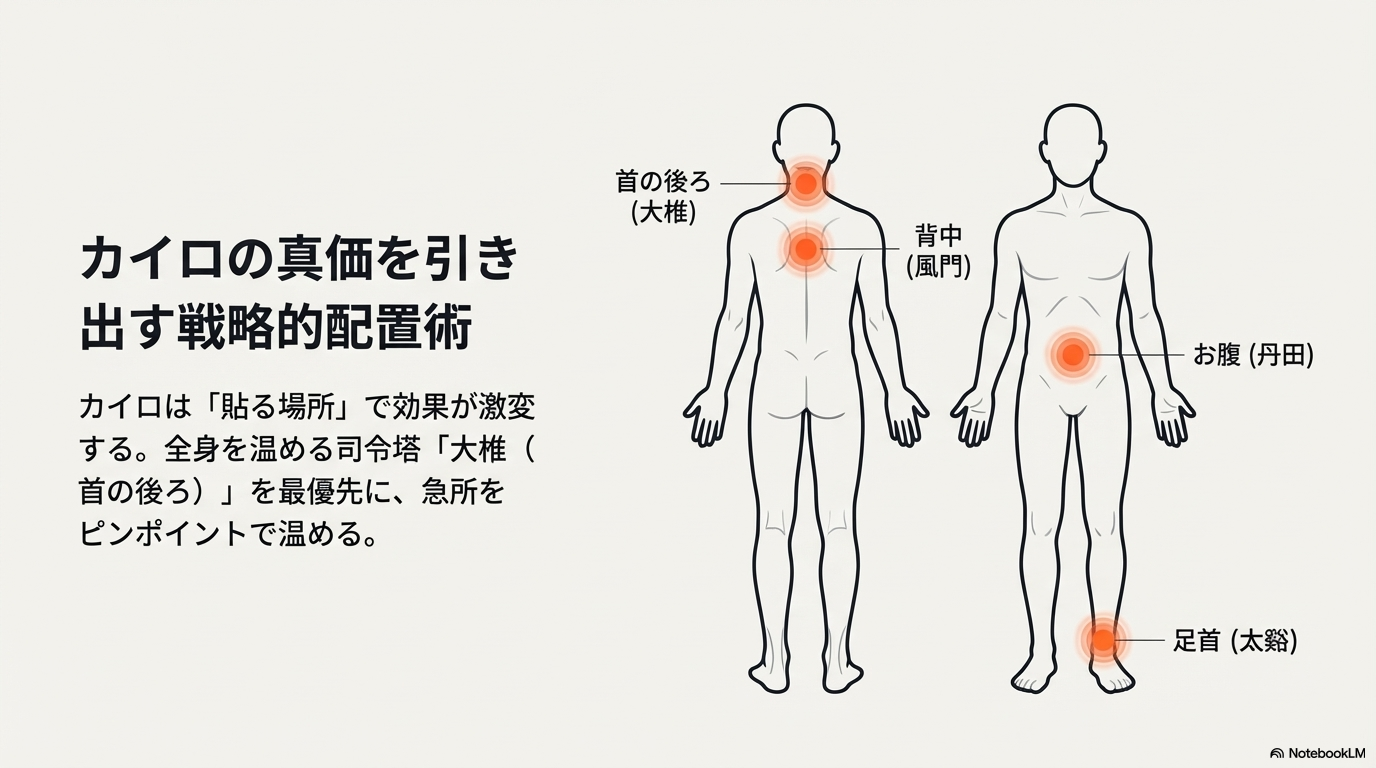

防寒対策の「最終兵器」とも言える使い捨てカイロですが、みなさんは普段、なんとなく「寒いからポケットに入れている」とか「腰に貼っておけばいいや」と適当に使っていませんか? 実はこれ、非常にもったいない使い方なんです。カイロは、貼る場所を少し意識して「ピンポイントでツボを温める」だけで、全身への熱の伝わり方が劇的に変わります。限られた枚数で最大限の暖かさを得るための、YUKINOSUKE流・戦略的カイロ配置術を伝授します。

最優先は首の後ろ!万能のツボ「大椎」

もしカイロが1枚しかないとしたら、私は迷わずここに貼ります。 首の後ろにある「大椎(だいつい)」というツボです。首を少し前に傾けたときに、首の付け根あたりにボコッと骨が出っ張るところがありますよね? その骨のすぐ下あたりが「大椎」です。

なぜここが最強なのかというと、首には脳へ血液を送るための太い血管(頸動脈など)が集中しているからです。ここを温めることで、温められた血液がポンプのように全身を巡り、手先や足先まで効率よく温めることができます。まるで温かいシャワーを浴びているような、ほっとする感覚になれるのも特徴です。 さらに、ここをネックウォーマーやマフラーで上から覆って「蓋」をしてあげると、コタツのような保温効果が生まれ、無敵の状態になります。風邪のひきはじめにゾクッとするのもこの場所なので、体調管理の面でも理にかなっています。

内臓を温めて代謝を上げる「お腹と背中」

屋外観戦で長時間じっとしていると、体の芯から冷えてガタガタ震えてくることがあります。そんな時は、体の中心部を温めましょう。

- お腹(丹田):おへそから指3〜4本分くらい下の場所にある「丹田(たんでん)」というツボ。ここを温めると内臓の働きが活発になり、基礎代謝が落ちるのを防いでくれます。全身の血流改善にも効果的です。

- 背中(風門):肩甲骨の間にある「風門(ふうもん)」というツボは、「風邪(ふうじゃ)が入ってくる門」と言われています。ここをカイロでガードすることで、冷気の侵入を防ぎ、肩こりの緩和も期待できます。

(出典:警視庁 災害対策課『あなたはカイロ、どこに貼る?』)

底冷え対策の要!足元のカイロ術

そして、競馬観戦において絶対に忘れてはいけないのが「足元」です。 第1章でも触れましたが、冷えは冷たいコンクリートの地面から伝わってきます。足先が冷えると、どれだけ厚着をしていても寒さを感じてしまうため、足首周辺の血管を温めることが重要です。

おすすめは、くるぶしの周りです。内くるぶしとアキレス腱の間には「太谿(たいけい)」という冷えに効くツボがあります。 私は靴下用カイロ(足の甲に貼るタイプ)を愛用していますが、これを貼った上から厚手の靴下を履き、さらにムートンブーツを履くという完全防備で臨みます。靴の中に入れるインソールタイプのカイロもありますが、ブーツの中だと酸素不足で発熱しにくいことがあるため、個人的には靴下の上から貼るタイプが安定していて好きですね。

YUKINOSUKE流!おすすめのカイロ位置リスト

| 貼る場所(ツボ) | 効果とポイント |

|---|---|

| 首の後ろ(大椎) | 全身を効率よく温めるベストポジション。まずはここから。マフラー併用で効果倍増。 |

| お腹(丹田) | おへその下。内臓を温めて体温をキープ。お腹が弱い人にもおすすめ。 |

| 背中(風門) | 肩甲骨の間。ゾクッとする寒気を防ぐ防衛ライン。 |

| 足の甲・くるぶし | 「冷えは足元から」。コンクリートからの底冷えをシャットアウトして集中力を持続させる。 |

低温やけどには十分注意してください

カイロを使用する際、最も気をつけなければならないのが「低温やけど」です。 寒い屋外にいると皮膚の感覚が鈍くなり、熱さを感じにくくなりますが、長時間同じ場所に熱源(44℃〜50℃程度)が当たっていると、気づかないうちに皮膚の深部までダメージを受けてしまうことがあります。 絶対に肌に直接貼らず、インナーや靴下の上から貼るのが鉄則です。また、熱くなりすぎたと感じたら我慢せずに位置をずらすか、一度剥がして空気を入れるようにしましょう。

雨の日に備える雨具やポンチョ

- YUKINOSUKE

競馬場は、巨大なスタンドに屋根がついているエリアも多いですが、基本的には「屋外施設」です。屋根がある席でも、風向きによっては雨が容赦なく吹き込んできますし、パドックで馬の状態を確認したり、ゴール前で熱狂したりしようと思えば、どうしても雨空の下に出る必要があります。

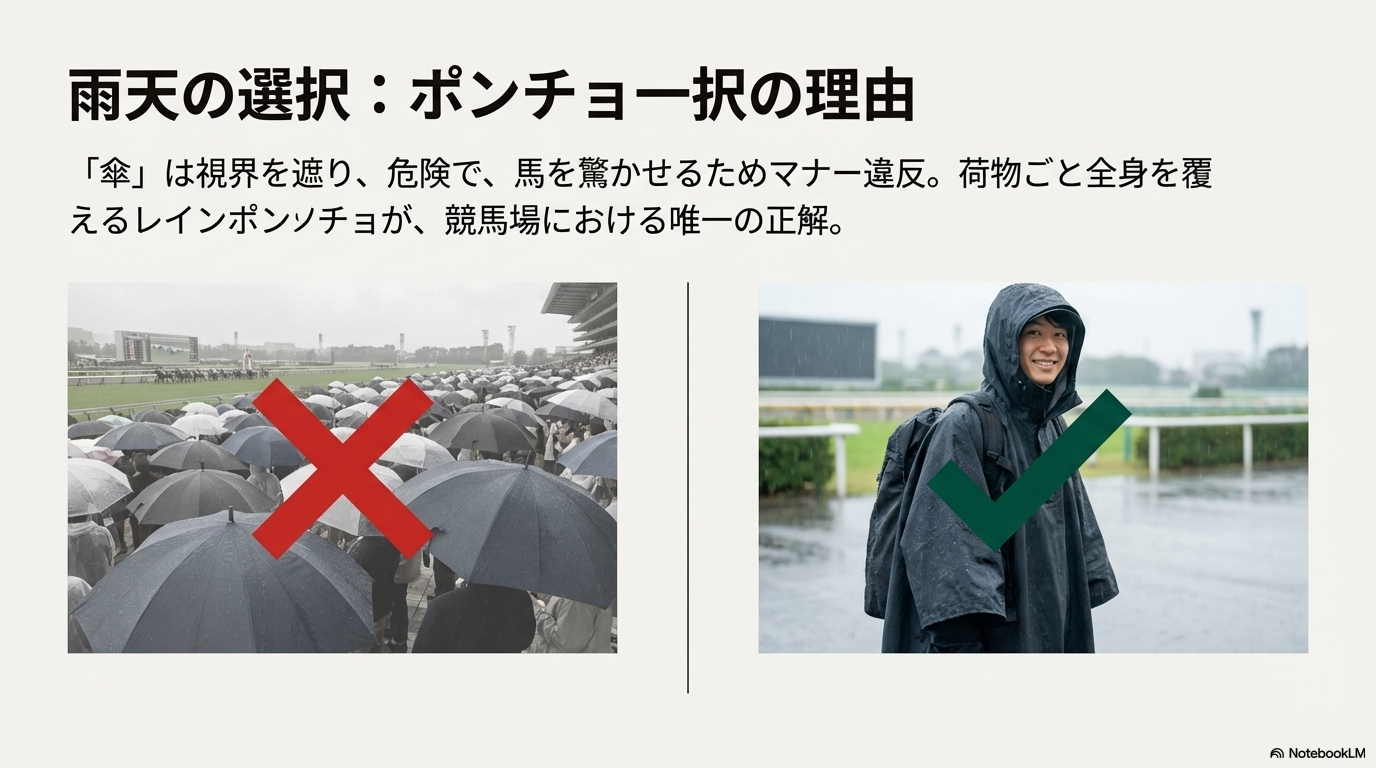

「雨が降ったら傘をさせばいいんじゃない?」と思う方も多いかもしれませんが、実は競馬場という特殊な環境において、傘の使用は「マナー違反」どころか、自分の首を絞める行為になりかねません。急な天候の変化に備えて、正しい雨具(レインウェア)の準備は必須です。

なぜ競馬場で「傘」は推奨されないのか?

まず大前提として、多くの中央競馬場(JRA)や地方競馬場では、スタンド席やパドックなどの混雑エリアでの傘の使用を制限、あるいは禁止しています。これには明確な理由があります。

傘がNGな3つの理由

- 視界の妨げ:スタンドは段差になっています。前の人が傘をさすと、後ろの数列〜数十人の視界が完全に遮られ、レースが見えなくなります。これは最大のトラブルの原因です。

- 接触事故の危険:ゴール前やパドックは人が密集しています。傘の骨が他人の目や体に当たる危険性が非常に高いです。

- 馬への悪影響:馬は臆病な動物です。パドックの最前列などで急に傘を「バサッ」と広げると、馬が驚いて暴れ、落馬事故や放馬事故に繋がる恐れがあります。

JRAの公式サイトでも、観戦マナーとして他のお客様の迷惑となる行為や、危険物の持ち込みについての注意喚起がなされています。安全で快適な観戦のためにも、傘ではなく「着る雨具」を用意するのが鉄則です。

(出典:JRA公式サイト『観戦マナー・ルール』)

「ポンチョ」vs「セパレート」最強の雨具はどっち?

では、具体的にどんなレインウェアを選べば良いのでしょうか。大きく分けて、被るタイプの「レインポンチョ」と、上下が分かれている「レインスーツ(セパレートタイプ)」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 種類 | メリット | デメリット | おすすめシーン |

|---|---|---|---|

| レインポンチョ | リュックやショルダーバッグを背負ったまま上から被れる。脱ぎ着が圧倒的に楽。通気性が良く蒸れにくい。 | 風に弱く、裾がめくれ上がる。足元(膝下)が無防備になりがち。 | 小雨〜本降り。荷物が多い人。立ったり座ったりを繰り返す人。 |

| レインスーツ(上下) | 全身を完全にガードできる。風でめくれる心配がない。防寒着としての性能も高い。 | 脱ぎ着が面倒(特に靴を履いたままズボンを履くのが大変)。荷物は服の中に入れるか、別途カバーが必要。 | 台風並みの暴風雨。一日中屋外で立ちっぱなしで撮影する人。 |

結論として、一般的な競馬観戦であればレインポンチョが圧倒的におすすめです。 競馬場では、競馬新聞、赤ペン、双眼鏡、飲み物、スマホなど、手荷物が多くなりがちです。これらをバッグに入れたまま、人間ごと雨から守れるポンチョの機動力は最強です。また、レースが終わって屋内に移動する際、ポンチョなら頭からサッと脱いでバサバサと水滴を払うだけで済みますが、セパレートタイプだと濡れたズボンを脱ぐのに一苦労します。

意外な落とし穴!「耐水圧」と座った時の浸水問題

ここで一つ、非常に重要なテクニックをお伝えします。それは「耐水圧(たいすいあつ)」の問題です。 「100均のカッパでいいや」と思っている方は要注意です。立って見ている分には問題ありませんが、濡れたベンチに座った瞬間、お尻から水が染みてきて下着までびしょ濡れ…という悲劇がよく起こります。

これは、体重によって雨具の生地に高い圧力がかかるためです。一般的な目安として、雨傘の耐水圧は200mm〜500mm程度ですが、体重75kgの人が濡れた場所に座ると、約2,000mm以上の圧力がかかると言われています。つまり、安価なビニールガッパでは圧に耐えきれず、水を通してしまうのです。

もし雨の日に指定席やベンチに座って観戦する予定があるなら、耐水圧10,000mm以上のアウトドアメーカーのポンチョを選ぶか、ポンチョの下(お尻の下)に防水性の高いクッションやビニール袋を敷くなどの対策が不可欠です。

濡れた雨具の「持ち帰り戦略」

最後に、意外と困るのが「濡れた雨具をどうするか」です。 晴れたり止んだりを繰り返す日や、帰りの電車に乗る際、びしょ濡れのポンチョをそのままバッグに入れるわけにはいきません。

ここで役立つのが、45リットルのゴミ袋と吸水ポーチです。 とりあえず丸めてゴミ袋に放り込めば、他の荷物を濡らすことはありません。さらに上級者テクニックとして、内側がマイクロファイバー素材になっている「折りたたみ傘用の吸水ケース(大きめサイズ)」や「吸水タオルポーチ」を用意しておくと、ポンチョを畳んで収納するだけで水分を吸い取ってくれるので、帰宅後のメンテナンスが非常に楽になります。

100均で揃える便利な観戦グッズ

- YUKINOSUKE

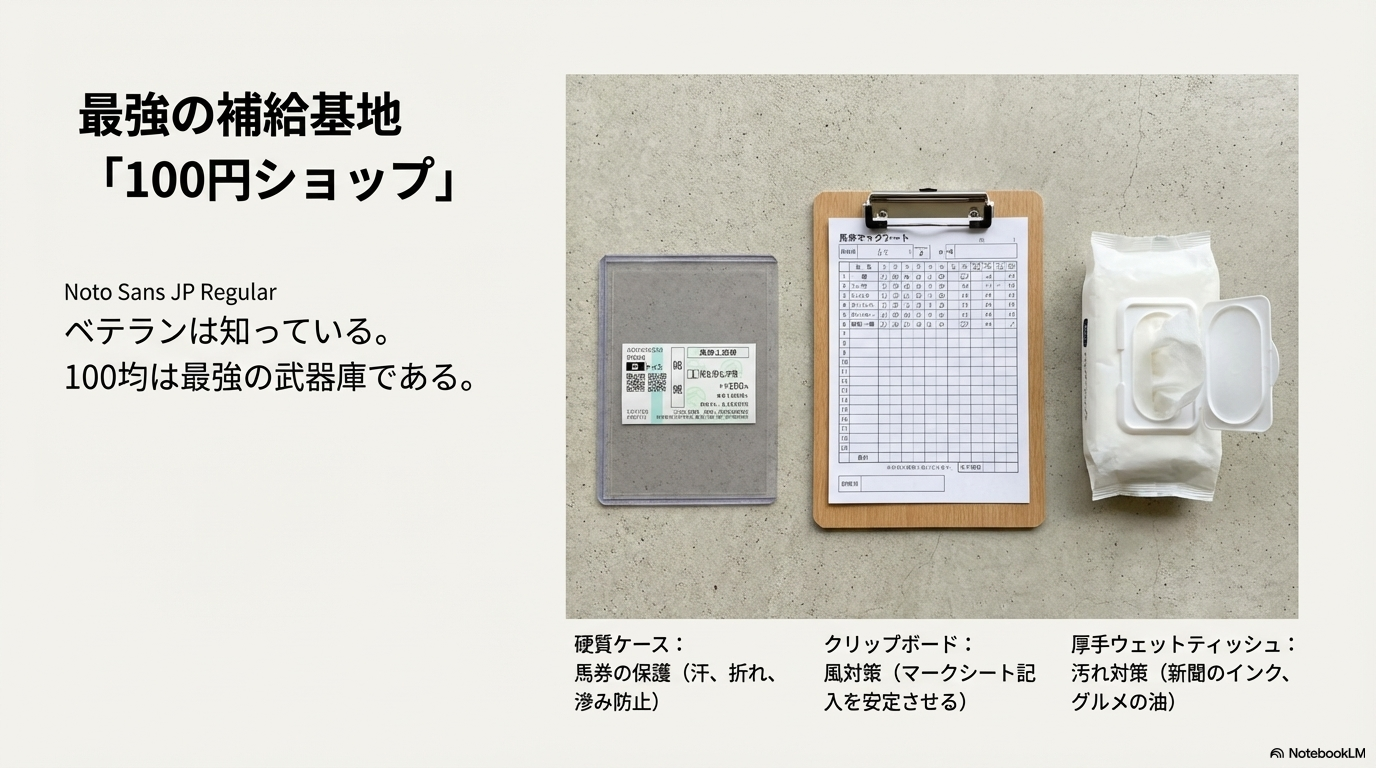

「競馬観戦のために、わざわざ高価なアウトドア用品を買い揃えるのはちょっと…」と躊躇している方も、どうか安心してください。実は、私たちの生活に身近な100円ショップ(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)こそが、競馬観戦における最強の補給基地なのです。

長年競馬場に通っているベテランファンほど、100均グッズを巧みに使いこなしています。なぜなら、競馬場という環境特有の「困りごと」を、低コストかつピンポイントで解決してくれるアイテムが揃っているからです。ここでは、私が毎回必ずバッグに入れている「神グッズ」たちを、その具体的な活用術とともにご紹介します。

1. 硬質カードケース(B6またはA6サイズ)

これは地味ですが、私が最も強く推奨したいアイテムです。文具コーナーにある、ハードタイプのクリアケースですね。

なぜ必要なのか?

- 感熱紙の保護:馬券(勝馬投票券)は感熱紙でできています。ポケットにそのまま入れていると、体温や汗の湿気でふやけたり、摩擦で印字が黒く滲んでしまったりすることがあります。特に夏場や、カイロを使っている冬場は要注意です。

- 折り曲げ防止:「的中した記念馬券を綺麗に残したい」と思った時、財布に入れているとどうしても端が折れてしまいます。ハードケースに入れておけば、ピン札のような状態で持ち帰ることができます。

サイズは、馬券が数枚余裕を持って入る「B6」または「A6」がベストです。これならジャケットの内ポケットやサコッシュにもすっぽり収まります。「当たりますように」という願いを込めて、丁寧にお守りのように扱うことで、競馬の神様が微笑んでくれるかもしれません。

2. クリップボード(A5サイズ推奨)

競馬場のスタンド席には、基本的にテーブルがありません(一部の指定席を除く)。そのため、マークシートを記入する際は、自分の膝の上や、手持ちのバッグの上で書くことになります。これが意外と不安定で書きづらいのです。

そこで活躍するのがクリップボード(バインダー)です。これがあれば、どこでも安定した「マイデスク」に早変わりします。特に重要なのが「風対策」です。屋外スタンドでは常に風が吹いているため、マークシートが飛ばされないように手で押さえながら書くのは大きなストレスになります。クリップでガッチリ固定できるボードがあれば、風を気にせず予想に集中できます。

サイズは一般的なA4だとバッグの中で嵩張るため、マークシートのサイズにフィットする「A5」が携帯性抜群でおすすめです。![]()

3. 厚手のウェットティッシュ

「手を拭くだけでしょ?」と侮ってはいけません。競馬場では、以下の2つの理由からウェットティッシュの消費量が激しくなります。

- 競馬新聞のインク汚れ:専門紙(競馬新聞)を読み込んでいると、インクが指に移って真っ黒になります。そのままスマホを触ったり、顔を触ったりすると大惨事です。

- B級グルメの油汚れ:競馬場名物のフライドチキンや焼きそばは、箸を使わずに食べるフィンガーフードも多いです。売店で紙ナプキンをもらい忘れることも多いので、自前のウェットティッシュは必須です。

4. 45リットルのゴミ袋&ジッパー付き保存袋

家庭用の大きなゴミ袋は、ゴミを入れるためだけではありません。雨が降ってきた際、リュックやバッグを丸ごと入れて口を縛れば、最強の防水カバーになります。また、地面が濡れている時に荷物を置くための敷物代わりにもなります。

さらに、食品保存用のジッパー付き袋(Sサイズ)も便利です。小銭が増えがちな競馬場での「簡易コインケース」として使ったり、外れ馬券をまとめて入れたり、雨の日にスマホを入れて簡易防水ケースにしたりと、アイデア次第で万能に使えます。

100均グッズ活用リスト

| アイテム名 | 主な用途とメリット |

|---|---|

| 硬質カードケース | 馬券の折れ・汚れ防止。的中馬券をSNSにアップする際の撮影用フレームとしても優秀。 |

| クリップボード | 膝の上での筆記を安定させる。風でマークシートが飛ぶのを防ぐ。A5サイズが◎。 |

| ウェットティッシュ | 新聞のインク汚れや、グルメの油汚れ対策。アルコール入りなら除菌もできて安心。 |

| 45Lゴミ袋 | 急な雨での荷物退避用。地べたに座る際の敷物代わり。防寒用のウィンドブレーカー代わり(緊急時)。 |

| S字フック | 手すりやフェンスに荷物を掛けて、地面に置かないようにする(※使用禁止エリアでは使わないこと)。 |

これらのアイテムは全て100円ショップで揃います。総額500円〜600円程度の投資で、競馬観戦の快適度が格段に上がりますので、ぜひ出発前に近所のダイソーやセリアに立ち寄ってみてください。

欲しい商品をご自宅orお近くの店舗までお届け!ワッツオンラインショップ ![]()

冷え対策になるクッションや敷物

指定席(特に屋内のS指定席など)が確保できれば快適なのですが、G1レース開催日などは抽選倍率が高く、多くの観戦者は屋外の自由席(スマートシート含む)やベンチ、あるいは芝生エリアで戦うことになります。そこで直面する最大の問題、それが「お尻の冷えと痛み」です。

これを甘く見ていると、レース後半には腰まで痛くなり、立っているのも座っているのも辛い…という状況に陥ります。ここでは、快適な「座り環境」を構築するための具体的なツールと、知っておくべきマナーについて深掘りします。

コンクリートは「熱泥棒」であると心得る

まず、敵を知りましょう。競馬場のスタンドやベンチは、基本的に硬質のプラスチックやコンクリートでできています。夏場は熱を持って熱いのですが、冬になるとこれらは外気によってキンキンに冷やされ、巨大な氷の塊のようになります。

ここに直接座るとどうなるか。物理学でいう「熱伝導」により、温かい人体から冷たいコンクリートへと熱が急速に移動します。これがいわゆる「底冷え」の正体です。どれだけ高級なダウンジャケットを着て上半身を温めても、お尻の血管が冷やされることで冷たい血液が全身を巡り、体の芯から凍えてしまうのです。さらに、硬い座面に長時間座り続けることで血流が悪くなり、坐骨への負担も蓄積します。

「発泡ポリエチレン」素材のクッションを選べ

この問題を解決する唯一の手段が、折りたたみ式のポータブルクッション(ザブトン)です。選ぶ際の基準は、「厚み」よりも「素材」と「断熱性」です。

おすすめは、アウトドア用品でよく使われる「発泡ポリエチレン(IXPE素材など)」を使用したクッションです。表面がボコボコとした卵パックのような形状をしているものが一般的です。この素材は独立した気泡の中に空気を閉じ込めているため、薄くても非常に高い断熱効果を発揮します。冷たいベンチの上にこれを一枚敷くだけで、熱の移動が遮断され、驚くほど暖かく感じます。

| タイプ | 特徴とおすすめレベル |

|---|---|

| 100均(ダイソー・セリア等) | 【入門用】100円〜200円で購入可能。簡易的だが直座りよりは遥かにマシ。耐久性は低く、数回使うとヘタってくることが多い。とりあえずの一回ならこれで十分。 |

| アウトドアブランド(モンベル等) | 【推奨】登山用マットの技術を応用しており、断熱性と耐久性が段違い。価格も700円〜1,500円程度と意外と手頃。長く使うならコスパ最強。 |

| ゲルクッション | 【快適重視】「卵が割れない」でおなじみのプニプニした素材。座り心地は最高だが、重くて嵩張るのが難点。車での来場ならアリ。 |

私のお気に入りは、登山用品メーカー「モンベル」の『フォームクッション』や、キャプテンスタッグの『FDザブトン』です。パタパタと蛇腹(じゃばら)状に折りたたむとスマホより一回り大きいサイズ(B5〜A4程度)になり、重量もわずか30g〜40g程度。バッグの隙間にスッと入るので、荷物になりません。

芝生エリアでの「場所取り」ルールと風対策

天気の良い日は、コース近くの芝生エリアにレジャーシートを敷いて、ピクニック気分で観戦するのも競馬の醍醐味です。しかし、ここには厳格なルールとマナーが存在します。

敷物利用の鉄の掟

- 過度な場所取り禁止:「後から来る友人の分」といって、ブルーシートで広大なスペースを確保するのはNGです。あくまで「今いる人数で座れる範囲」が原則です。

- 無人放置の禁止:荷物だけを置いて長時間席を離れる行為(いわゆる「地蔵」の放置版)は、盗難のリスクがあるだけでなく、混雑時には撤去の対象となることがあります。トイレや買い出しは交代で行くか、貴重品を持って短時間で済ませましょう。

- 通路の確保:通路や階段、点字ブロックの上にシートを敷くのは消防法や安全管理上、即座に警備員さんに注意されます。

そして忘れてはならないのが「風対策」です。競馬場の風は本当に強いです。薄いレジャーシートを広げた瞬間、凧のように舞い上がって飛んでいってしまう光景をよく目にします。 シートの四隅には必ず荷物を置いて重しにしてください。ガムテープで地面に貼り付ける行為は、剥がし跡が残るため施設管理上禁止されていることが多いです。リュックやペットボトルを上手く配置して、風に飛ばされない要塞を作りましょう。

(出典:JRA公式サイト『観戦マナー・ルール』)

快適な競馬観戦の持ち物や防寒対策

必須アイテムが揃ったところで、次は「あると競馬観戦がもっと楽しくなる」アイテムや、特定のシチュエーションで役立つ情報について深掘りしていきましょう。ここを押さえておくと、ただレースを見るだけでなく、快適で充実した一日を過ごすことができますよ。

推奨される双眼鏡の倍率や防振機能

- YUKINOSUKE

競馬場に行ってみて初めて気づくのが、「コースが広すぎて馬がよく見えない!」ということです。 東京競馬場なんて一周2000メートル以上ありますから、向こう正面(スタンドの反対側)を走っている馬は、肉眼だと豆粒のようにしか見えません。「自分が買った馬がどこにいるのか分からないままレースが終わった…」なんて悲しいことにならないよう、双眼鏡があると観戦の質がグッと上がります。

初めて双眼鏡を買うときに陥りがちなミスが、「倍率は高ければ高いほどよく見えるはず!」と思ってしまうことです。 しかし、スポーツ観戦においては逆効果になることが多いんです。倍率が高すぎると(例えば20倍とか)、視界が狭くなりすぎて、高速で移動する馬を追いかけるのが非常に難しくなります。また、手ブレの影響も大きく受けるため、画面がグラグラ揺れて酔ってしまうことも。

競馬観戦用双眼鏡の選び方

- 倍率は「8倍〜10倍」がベスト:手持ちで見るならこのくらいが一番バランスが良いです。適度な広さで視界を確保でき、馬の動きも追いやすいです。

- 明るさを重視:レンズの口径が大きいものや、「明るさ」の数値が高いものを選ぶと、曇りの日やナイター競馬でもくっきり見えます。

- 防振機能付き(最強):予算が許せば、手ブレ補正機能(防振)がついているものが最強です。スイッチを入れた瞬間に視界が「ピタッ」と止まり、騎手の表情や馬の筋肉の動きまで鮮明に見えます。一度使うと戻れません。

最近は、家電レンタルサービスなどで防振双眼鏡を数千円で借りられることもあります。日本ダービーや有馬記念などの特別なレースの日だけレンタルして、リッチな視界を楽しむのも賢い方法かもしれませんね。

競馬観戦用双眼鏡に関しては、双眼鏡で競馬が変わる!おすすめの倍率と選び方を徹底解説の記事で詳しく解説していますので、合わせてお読み下さい。

情報を逃さないスマホとモバイルバッテリー

現代の競馬観戦において、スマートフォンは命綱です。 JRAの公式サイトでオッズや馬体重を確認したり、ネット投票で馬券を買ったり、X(旧Twitter)で直前の情報を収集したり、レース結果を速報で見たり…とにかく酷使します。さらに、パドックで馬の写真を撮ったり、レース動画を回したりしていると、バッテリーの減りは普段の倍以上になります。「メインレースの直前に充電が切れて馬券が買えなかった!」なんてことになったら目も当てられません。

重要な事実として、競馬場の一般席や屋外エリアには、基本的に自由に使えるコンセントはありません。 一部の有料指定席(S指定席など)にはコンセントやUSBポートが設置されていますが、それ以外の場所では自前の電源確保が必須です。ですので、大容量(10000mAh以上推奨)のモバイルバッテリーは必ず持参しましょう。

通信環境についての注意点

G1開催日などの重賞レースがある日は、数万人規模の人が集まります。人が多すぎてキャリアの電波が繋がりにくくなる「パケ詰まり」が発生することがよくあります。 場内には無料Wi-Fiも飛んでいますが、こちらも接続が不安定になることが多いです。対策として、大事な買い目は事前にスクリーンショットを撮っておく、オフラインでも使えるメモアプリに記録しておくなど、電波がなくても困らない準備をしておくことをおすすめします。

スマホとモバイルバッテリーについて詳しく知りたい方は、競馬のスマホ・PCバッテリー対策!充電切れを防ぐ装備と設定の記事も合わせてお読み下さい。

女性やデートで役立つ持ち物リスト

- YUKINOSUKE

最近はテレビCMの影響や、ゲーム・アニメコンテンツのヒットもあり、女性の競馬ファン(いわゆる「UMAJO」)が急増しています。週末の競馬場に行くと、カップルや女性グループで楽しんでいる姿を本当に多く見かけるようになりました。

ただ、競馬場はショッピングモールやテーマパークとは少し環境が異なります。「デートで来たのに、足が痛くて歩けない…」「風で髪も服もボロボロ…」なんてことにならないよう、女性ならではの視点で、快適に過ごすためのケアと持ち物リストをまとめました。ここを準備しておくだけで、彼氏や友人からの評価も爆上がり間違いなしです。

「日差し」と「乾燥」から肌を守るケアグッズ

まず覚悟しておかなければならないのは、競馬場は「遮るもののない屋外」だということです。コース側のスタンドに出ると、直射日光とビル風のような強風を浴び続けることになります。

冬場であっても紫外線は降り注いでいますし、何より冷たい北風による「乾燥」が強敵です。1日遊んで帰宅したら、肌がカピカピ、唇がガサガサ…なんて悲劇を防ぐために、以下のアイテムはポーチに入れておきましょう。

- 日焼け止め・帽子:冬の日差しを甘く見てはいけません。特にパドックやゴール前で待機する時間は長いので、ベースメイクの段階でUVケアをしておくのが無難です。

- 保湿リップ・ハンドクリーム:乾燥した風に当たり続けると、またたく間に潤いが奪われます。高保湿タイプがおすすめです。

- ヘアゴム・シュシュ:スタンドは常に強風が吹いています。ダウンスタイルだと髪が顔にかかって前が見えなくなったり、髪が絡まったりします。サッとまとめられるゴムがあると食事の時もストレスフリーです。

日傘の使用は要注意!

日焼け対策として日傘を使いたい気持ちは分かりますが、レース中や混雑したパドックでの使用は、後ろの人の視界を遮るためマナー違反となります。また、馬が傘の開閉音に驚く危険性もあります。日傘を使うのは、人の少ない広場や移動中だけに限定し、スタンドでは帽子やフードで対策しましょう。

身軽さが命!バッグは「2個持ち」が正解

競馬場デートで失敗しがちなのが、大きなトートバッグやリュックを持ち歩き続けることです。競馬場はとにかく歩きますし、人混みを縫って移動することも多いです。大きな荷物は周囲の邪魔になりますし、何より自分自身が疲れてしまいます。

おすすめは、「コインロッカー」+「小さめのショルダーバッグ(ポシェット)」のスタイルです。

- 競馬場に着いたら、防寒着の予備やお土産、化粧ポーチなどの大きな荷物はすぐにコインロッカー(または手荷物預かり所)に預ける。

- 財布、スマホ、馬券、ハンカチなど、すぐに使うものだけをショルダーバッグに入れて身軽に行動する。

これだけで、機動力が劇的に上がります。特にゴール前の攻防で興奮して飛び跳ねたり、美味しいグルメを買い食いしたりする時、両手が空いていることの恩恵は計り知れません。

女性だけのオアシス「UMAJO SPOT」を使い倒そう

JRAの全競馬場には、女性専用のリラックススペース、その名も「UMAJO SPOT(ウマジョスポット)」が設置されています。ここは男性の入室が禁止(未就学児の男の子はOKの場合あり)されている、まさに女性のための聖域です。

| サービス内容 | ここが凄い! |

|---|---|

| ワンドリンク無料 | なんと、ドリンクが1杯無料で提供されます(※一部有料メニューや、購入必須の場合もあり)。コーヒーやジュースなど種類も豊富です。 |

| オリジナルスイーツ | ここでしか買えない、馬をモチーフにした可愛すぎるケーキやパンが販売されています。インスタ映え間違いなし。 |

| 快適な空間 | カフェのような内装で、空調も完璧。馬券を買う喧騒から離れて、ゆったりとおしゃべりや予想を楽しめます。 |

| 専用トイレ | 近くに女性専用トイレやパウダールームが設置されていることが多く、並ばずに綺麗にお直しができます。 |

利用時間は「1回60分まで」などの制限があることが多いですが、歩き疲れた時の休憩場所としてこれ以上の場所はありません。「ちょっとトイレ行ってくるね」と言って、ここでリフレッシュするのも賢い使い方です。人気エリアなので、到着したら早めに場所と混雑状況をチェックしておきましょう。

(出典:JRA『UMAJO 公式サイト』)

服装と靴選びの「落とし穴」

最後に、ファッションについてのアドバイスです。デートだから可愛くしたい!という気持ちは痛いほど分かりますが、TPOを間違えると辛い一日になってしまいます。

ここだけは気をつけて!

- ピンヒールはNG:1万歩以上歩く覚悟が必要です。また、芝生エリアに入るとヒールが埋まって動けなくなります。スニーカーか、歩きやすいフラットブーツが鉄則です。

- スカート注意報:スタンドはビル風が吹き荒れています。ひらひらしたミニスカートやフレアスカートは、常に裾を押さえていなければならず、レースに集中できません。パンツスタイルか、スカートならタイトなもの、あるいは厚手のタイツを合わせるなどの対策が必要です。

- 白系の服は避ける:新聞のインク、砂埃、食べこぼしなど、競馬場は意外と服が汚れる要素が多いです。汚れが目立ちにくい色の服を選ぶのがベターです。

子連れファミリーに必要な便利グッズ

- YUKINOSUKE

「競馬場に子供を連れて行っても大丈夫?」「大人の賭博場というイメージがあって不安…」と心配されるパパ・ママもいるかもしれませんが、その認識は今すぐアップデートしてください! 実は、現在の中央競馬場(特に東京、中山、京都、阪神などの主要場)は、週末になると家族連れで溢れかえる「巨大なテーマパーク」と化しています。

例えば、東京競馬場には海賊船の形をした超巨大遊具やミニ新幹線が走っていますし、中山競馬場には「雲のじゅうたん」と呼ばれる白いトランポリンのようなドーム型遊具があります。しかも、これらの公園エリアや遊具の利用は、入場料(200円程度、15歳未満は無料)だけで原則無料で楽しめるんです。コスパ最強のレジャースポットと言っても過言ではありません。

ただし、広大な敷地と特殊な環境ゆえに、普段の公園遊びとは少し違った準備が必要です。お子様連れで快適に過ごすための「三種の神器」ならぬ「必須装備リスト」をまとめました。

| アイテム | 持っていくべき理由と活用術 |

|---|---|

| 着替え一式(靴含む) | 競馬場の公園エリアには、夏場は噴水やミストなどの「水遊び場」、それ以外の季節でも広大な「砂場」があります。子供たちは高確率で全身泥んこになります。「汚れてもいい服」ではなく「着替え」が必須。帰りの電車で泥だらけにならないよう、予備の靴やサンダルもあると完璧です。 |

| お菓子・飲み物・軽食 | 場内のレストランや売店は、お昼時(11:30〜13:30頃)になると大行列になります。子供が「お腹すいた!」とぐずり出してから並んでも間に合いません。おにぎりやパン、水筒を持参し、芝生エリアでピクニック形式で食べるのが一番平和で楽しい過ごし方です。 |

| イヤーマフ(防音) | 意外と盲点なのが「音」です。レース直前のファンファーレ、実況放送、そして数万人の大歓声は、聴覚が敏感な子供にとっては恐怖になることがあります。「音が怖い」と泣き出してしまうのを防ぐため、子供用のイヤーマフを用意しておくと安心です。 |

| ベビーカー | 競馬場はとにかく広いです。端から端まで歩くと大人の足でも20分以上かかります。抱っこ紐だけで一日過ごすのは腰が砕けるので、ベビーカーは必須。ただし、スタンドの階段エリアでは使えないので、置き場所(ベビーカー置き場)を確認しておきましょう。 |

大人気!屋内あそび場「うまキッズルーム」の攻略法

最近のファミリー層の目玉となっているのが、屋内にある子供向け施設です。例えば、中山競馬場の「うまキッズルーム」や東京競馬場の屋内遊具施設は、あの知育玩具メーカー「ボーネルンド」がプロデュースしており、有料の室内遊び場顔負けのクオリティを誇ります。

「タダでこんなに遊べるの!?」と感動すること間違いなしですが、利用には高いハードルがあります。それは「完全予約制(または整理券制)」であることです。特にG1レース開催日などの混雑時は、開門と同時に予約枠が埋まってしまうことも珍しくありません。

アプリでの事前予約が必須!

多くの施設では、「JRA競馬場イベント参加アプリ」を通じた抽選や先着予約が必要です。現地に行ってから「入りたい」と言っても入れないケースがほとんどですので、必ず事前にアプリをダウンロードし、予約開始時間(開門時間と同時の場合が多い)にスマホ待機しておくことを強くおすすめします。

赤ちゃん連れでも安心の設備

乳幼児をお連れの方も安心してください。JRAの競馬場には、デパート並みに綺麗な「ベビー・チャイルドルーム(授乳室)」が完備されています。

- 授乳用個室

- おむつ替えベッド

- 調乳用温水器(お湯)

これらが揃っているので、ミルク作りやおむつ替えに困ることはありません。女性用トイレだけでなく、男性用トイレにもベビーチェアやおむつ交換台が設置されている場所が増えているので、パパとのお出かけでも安心ですよ。

(出典:JRA公式サイト『うまキッズルーム』)

飲食物やアルコールの持ち込みルール

- YUKINOSUKE

競馬観戦の醍醐味といえば、青空の下、緑のターフを眺めながら飲むビールやお弁当ですよね!

実は、プロ野球やサッカースタジアムなど多くのスポーツ施設で飲食物の持ち込みが厳しく制限されている中、中央競馬(JRA)の競馬場は基本的に「飲食物の持ち込みが自由」という、非常に太っ腹なルールになっています。

自宅で作ったお弁当を広げてピクニック気分を楽しむのもOKですし、デパ地下で買った豪華なオードブルを持ち寄るのもOK。もちろん、コンビニで買ってきたお酒やおつまみを持ち込むことも認められています。しかし、これには「絶対に守らなければならない、たった一つの厳格なルール」が存在します。これを知らずに行くと、入場ゲートで悲しい思いをすることになります。

「ビン・缶」は凶器とみなされる!持ち込み禁止の鉄則

そのルールとは、「ビン・缶類の持ち込み完全禁止」です。

これはマナーの問題ではなく、安全管理上の規則です。興奮した観客がコース内にビンや缶を投げ込んだ場合、割れた破片で馬が怪我をしたり、蹄(ひづめ)に刺さったりする恐れがあり、レースの公正な実施が妨げられるからです。そのため、入場ゲートの手荷物検査では、この点が徹底的にチェックされます。

もしカバンに入っていたらどうなる?

ゲートの検査員に発見された場合、以下のどちらかの対応を迫られます。

- その場で放棄(没収)する

- 用意された紙コップに中身を全て移し替える

せっかくキンキンに冷えた缶ビールを持ってきても、ぬるい紙コップに移し替える作業は虚しいものですし、炭酸も抜けてしまいます。また、移し替えに時間がかかり、友人を待たせてしまうのも気まずいですよね。

賢い持ち込み戦略:水筒と紙パックを活用せよ

では、どうすればスマートに持ち込めるのでしょうか。私が実践しているテクニックをご紹介します。

- 紙パック・ペットボトルを選ぶ:お酒なら、コンビニで売っている紙パックのワインや焼酎、プラスチックボトルのウイスキーを選べば、そのまま持ち込めます。

- 水筒(魔法瓶)に移し替えてくる:これが最強の方法です。自宅で氷を入れた大容量の保冷ボトル(グロウラーなど)にビールやサワーを入れて持参すれば、朝から夕方まで冷たい状態で楽しめます。冬場なら熱燗やホットワインを入れていくのも最高です。これなら「ビン・缶」ではないので、堂々と持ち込めます。

【要注意】地方競馬ではルールが違うことも!

ここで一つ、注意喚起です。「競馬場はどこでも持ち込みOK」と思い込んでいると痛い目を見ることがあります。地方競馬場の中には、ルールが全く異なる場所があるのです。

例えば、神奈川県の「川崎競馬場」では、アルコール飲料の持ち込み自体が全面的に禁止されています(※記事執筆時点)。ビン・缶だけでなく、缶ビールも紙パックのお酒もNGです。場内の売店で購入するか、飲み放題プランなどを利用する必要があります。

また、大井競馬場(TCK)のように、一般エリアは持ち込みOKでも、「指定席エリア」への飲食物の持ち込みは禁止されているケースもあります。遠征する際は、必ずその競馬場の公式サイトで最新の「観戦ルール」をチェックする癖をつけましょう。

手ぶらで楽しむ「競馬場グルメ」の魅力

ここまで持ち込みの話をしてきましたが、私個人の意見としては、「基本は手ぶらで行って、現地でお金を落とす」のが一番の楽しみ方だと思っています。

各競馬場には、長年愛されている名物グルメ(B級グルメ)がたくさんあります。東京競馬場の「鳥千のフライドチキン」、中山競馬場の「煮込み」、京都競馬場の「カレーうどん」など、そこでしか味わえない味があります。荷物を減らして身軽に行動し、レースの合間にアツアツのグルメを頬張る。これぞ競馬観戦の醍醐味です。

※観戦ルールや持ち込み禁止物は変更になる場合があります。必ず公式情報を確認してください。

(出典:JRA公式サイト『観戦マナー・ルール』)

競馬観戦の持ち物と防寒対策のまとめ

- YUKINOSUKE

長くなりましたが、ここまで「競馬観戦を120%楽しむための持ち物と防寒対策」について、かなり深掘りしてご紹介してきました。

記事全体を通してお伝えしたかった核心は、「競馬場における準備の質は、そのまま体験の質に直結する」ということです。どれだけ名勝負が繰り広げられても、寒くて震えていたり、スマホの充電が切れていたりしては、その感動を十分に味わうことはできません。逆に言えば、装備さえ完璧なら、真冬の強風の中でも余裕を持ってレースに没頭できるのです。

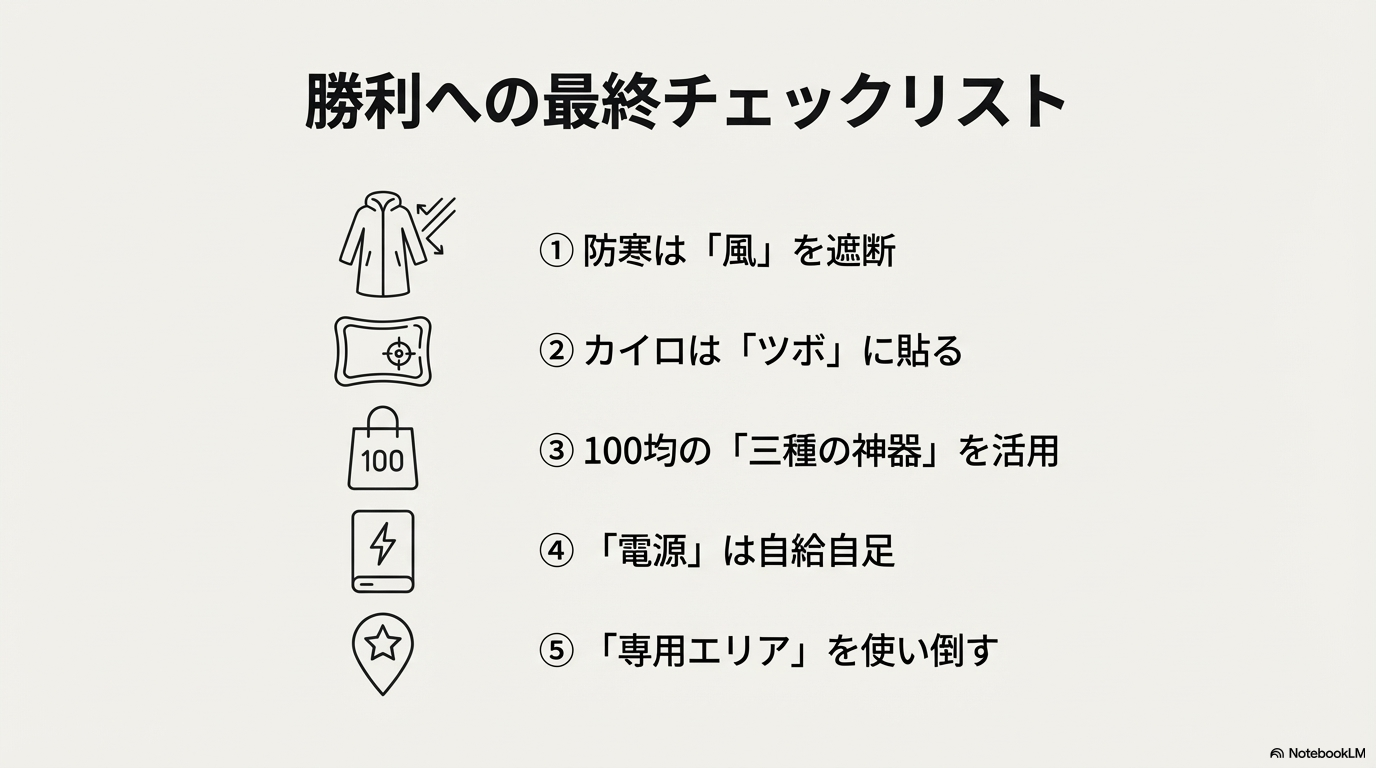

最後に、これから競馬場へ向かうあなたのために、絶対に押さえておくべき「勝利への5ヶ条」をおさらいしておきましょう。

【保存版】快適観戦のための最終チェックリスト

- 防寒は「風」を遮断せよ:体感温度を下げる最大の敵は風です。ベンチコートや防風アウターで壁を作り、ムートンブーツで足元からの冷気をシャットアウトしましょう。

- カイロは「ツボ」に貼れ:数打ちゃ当たる戦法は卒業。「大椎(首の後ろ)」と「太谿(足首)」をピンポイントで温め、効率よく全身に熱を巡らせてください。

- 100均グッズを侮るな:クリアケース(馬券保護)、クリップボード(風対策)、折りたたみクッション(断熱)。この「三種の神器」があるだけで、ストレスが劇的に減ります。

- 電源は自給自足:場内にコンセントはありません。モバイルバッテリー(10000mAh以上)は、財布と同じくらい重要な必需品です。

- 専用エリアを使い倒す:女性なら「UMAJO SPOT」、お子様連れなら「キッズスペース」。自分たちの属性に合わせた快適エリアを賢く利用して、体力を温存しましょう。

競馬場は、単なるギャンブルの場ではなく、広大な緑、サラブレッドの美しさ、グルメ、そして数万人の熱気が融合した、世界に一つだけのエンターテインメント空間です。準備不足で「寒かった」「疲れた」という思い出だけで終わってしまうのは、本当に勿体無いことです。

「備えあれば憂いなし」。ぜひ万全の装備を整えて、目の前を疾走する馬たちの迫力や、ゴール前の大歓声を全身で浴びてきてください。あなたの競馬観戦デビューや、週末の競馬ライフが、最高にエキサイティングな一日になることを心から願っています!

- YUKINOSUKE

それでは、競馬場でお会いしましょう!YUKINOSUKEでした。

※記事内の情報は執筆時点の一般的なものです。施設の利用ルールやイベント内容は変更になる場合があるため、正確な情報はJRA公式サイトや各競馬場の案内をご確認ください。

コメント