競馬予想の精度を一段と高めたい、あるいはレースの奥深さをもっと味わいたいと考えたとき、多くの競馬ファンが信頼できる情報源として「本」という選択肢に行き着きます。インターネット上には情報が溢れていますが、その断片的な知識だけでは物足りなさを感じ、体系的にまとめられたプロの知見を求めたことがあるのではないでしょうか。

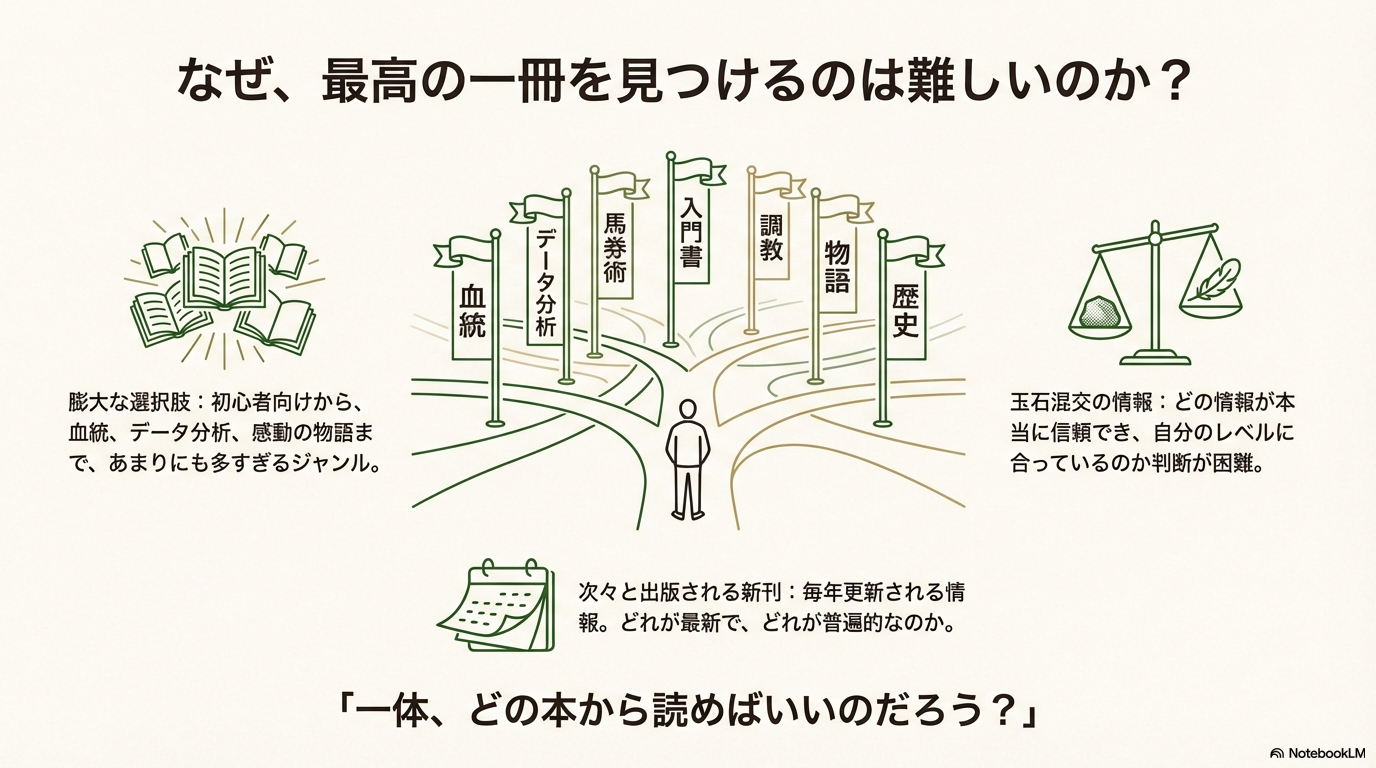

ただ、いざ書店やオンラインストアで探し始めると、その膨大な選択肢を前にして「一体どの本から読めばいいのだろう?」と迷ってしまうことも少なくありません。「競馬の本で人気なのは?」という素朴な疑問から、「競馬の勉強になる本は?」「競馬の血統の本でおすすめの本は?」といった、より具体的な目的意識を持つ方もいらっしゃるでしょう。

競馬の本の世界は非常に豊かで、初心者向けの入門書はもちろんのこと、よく当たる競馬本や当たる競馬予想本と評判の実践的な馬券術を解説した書籍、騎手と名馬の絆を描いた感動の物語、そしてサラブレッドの壮大な歴史のルーツを辿るノンフィクションまで、実に多岐にわたります。加えて、毎年数多くの新刊が次々と出版されるため、自分にとって本当に価値のある一冊を見つけ出すのは、まさに至難の業と言えるかもしれません。

この記事では、そうした悩みを抱えるあなたのために、最新の競馬本ランキングで話題の書籍から、長年愛され続ける定番の名著までを網羅的に紹介します。それぞれの本がどのような読者に向けて書かれ、何を学べるのかを明確に解説することで、あなたのレベルや目的にぴったり合った最高の一冊を見つけ出すための、確かな羅針盤となることをお約束します。

- YUKINOSUKE

- 初心者からベテランまでレベル別のおすすめ本がわかる

- 血統やデータ分析など目的別の本の選び方を把握できる

- 最新の人気ランキングや新刊情報を知ることができる

- 競馬知識を深め予想精度を上げるヒントが見つかる

迷ったらコレ!おすすめの競馬本入門編

- まず知りたい!競馬の本で人気なのは?

- 話題作がわかる最新のランキング

- 初心者におすすめの一冊はコレ

- 知識が深まり勉強になる本は?

- 2025年注目の新刊情報

まず知りたい!競馬の本で人気なのは?

- YUKINOSUKE

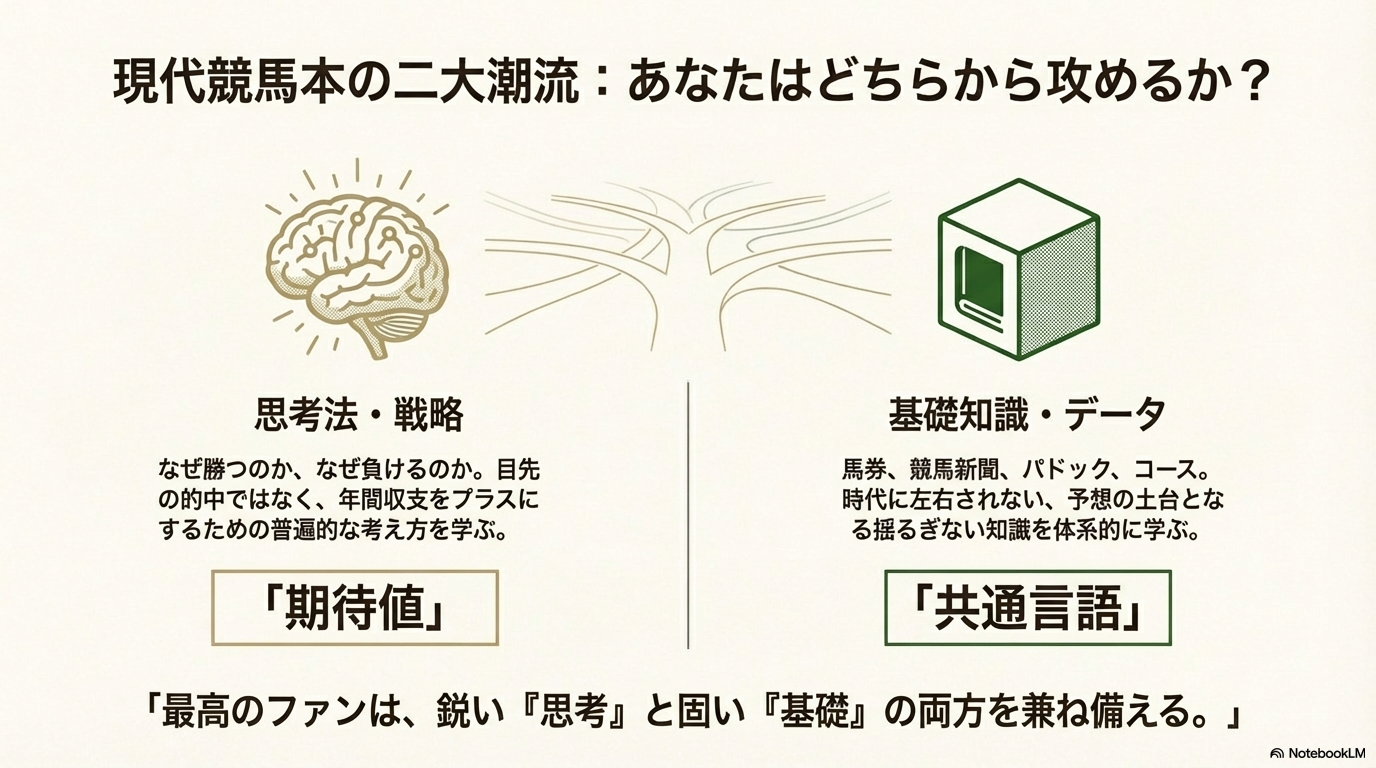

数多ある競馬本の中から最初の一冊を選ぶ際、多くの方が「今、実際にどんな本が多くの人に読まれ、支持されているのか」という点を最も気にされることでしょう。情報が溢れる現代において、多くのファンから人気を集める本には、それだけの確かな理由と価値が凝縮されています。結論から申し上げますと、近年の人気の潮流は大きく二つに分けられます。一つは、競馬で勝ち続けるための普遍的な「思考法」を提示する書籍。そしてもう一つは、時代やトレンドに左右されない「基礎知識」を網羅した書籍です。

これらの本は、読者がただ情報を受け取るだけでなく、自ら考え、自分だけの予想スタイルを築き上げていくための強力な手助けとなることを目指しています。

思考法をアップデートする現代のバイブル

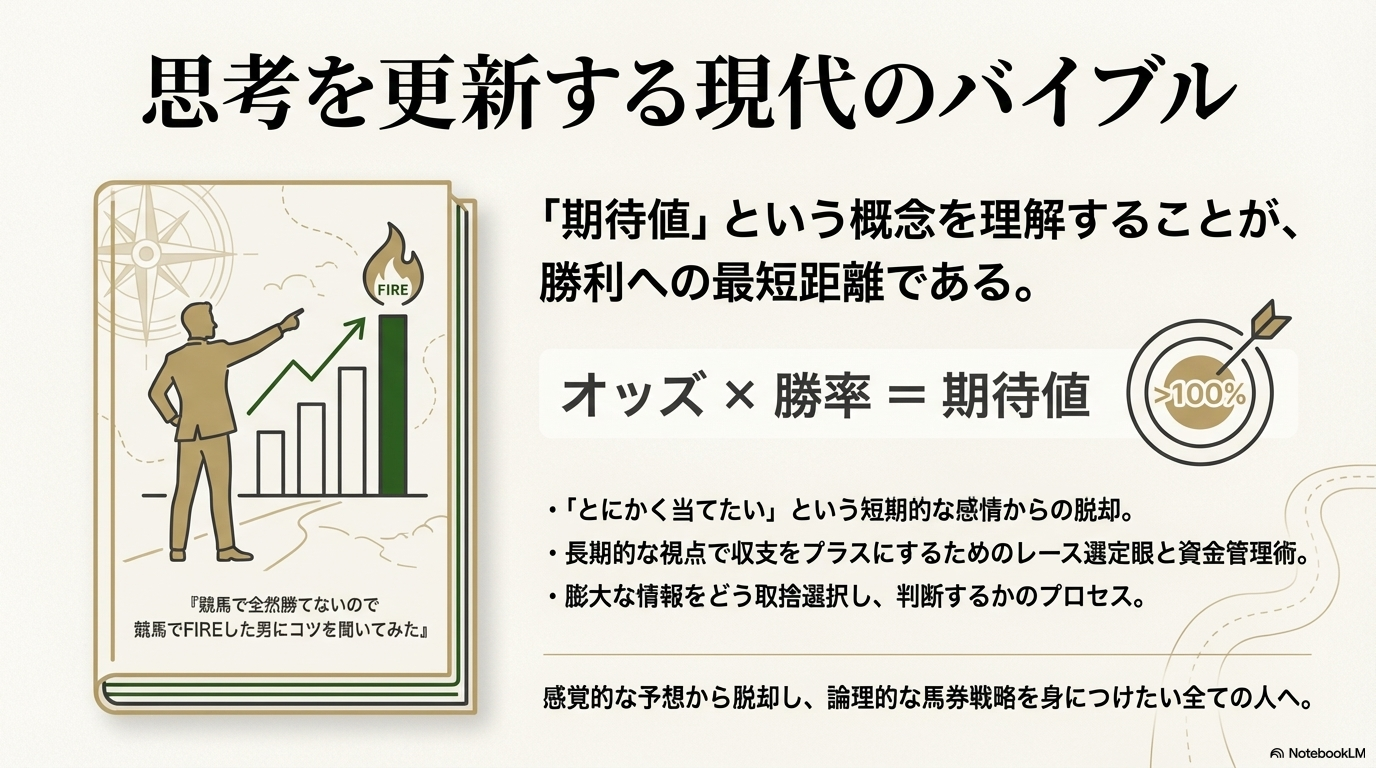

前者の「思考法重視型」で象徴的な一冊が、オンライン書店などで常に売上ランキング上位に位置する『競馬で全然勝てないので競馬でFIREした男にコツを聞いてみた』です。本書が絶大な支持を得ている最大の理由は、目先のレースを当てるためのテクニック以前に、年間収支をプラスに転じさせるための根幹となる「期待値」という概念を、非常に分かりやすく解説している点にあります。

補足:期待値とは?

競馬における「期待値」とは、簡単に言えば「その馬券を買い続けた場合に、投資金額に対してどれくらいのリターンが見込めるか」を示す数値のことです。例えば、単勝オッズ5.0倍の馬の勝率が30%あると判断した場合、期待値は「5.0倍 × 30% = 150%」となり、これは買い続ける価値のある馬券と判断できます。本書は、この期待値に基づいた馬券選択を徹底することの重要性を説いています。

多くの競馬ファンが陥りがちな、「とにかく当てたい」という短期的な感情や、「人気馬だから」という思考停止から脱却し、長期的かつ論理的な視点で競馬と向き合うためのフレームワークを提供してくれるのです。SNSなどで誰もが膨大な情報にアクセスできるようになった現代だからこそ、その情報をどう取捨選択し、どう判断するのかという「思考のプロセス」そのものに価値が見出されていることの表れとも言えるでしょう。

- YUKINOSUKE

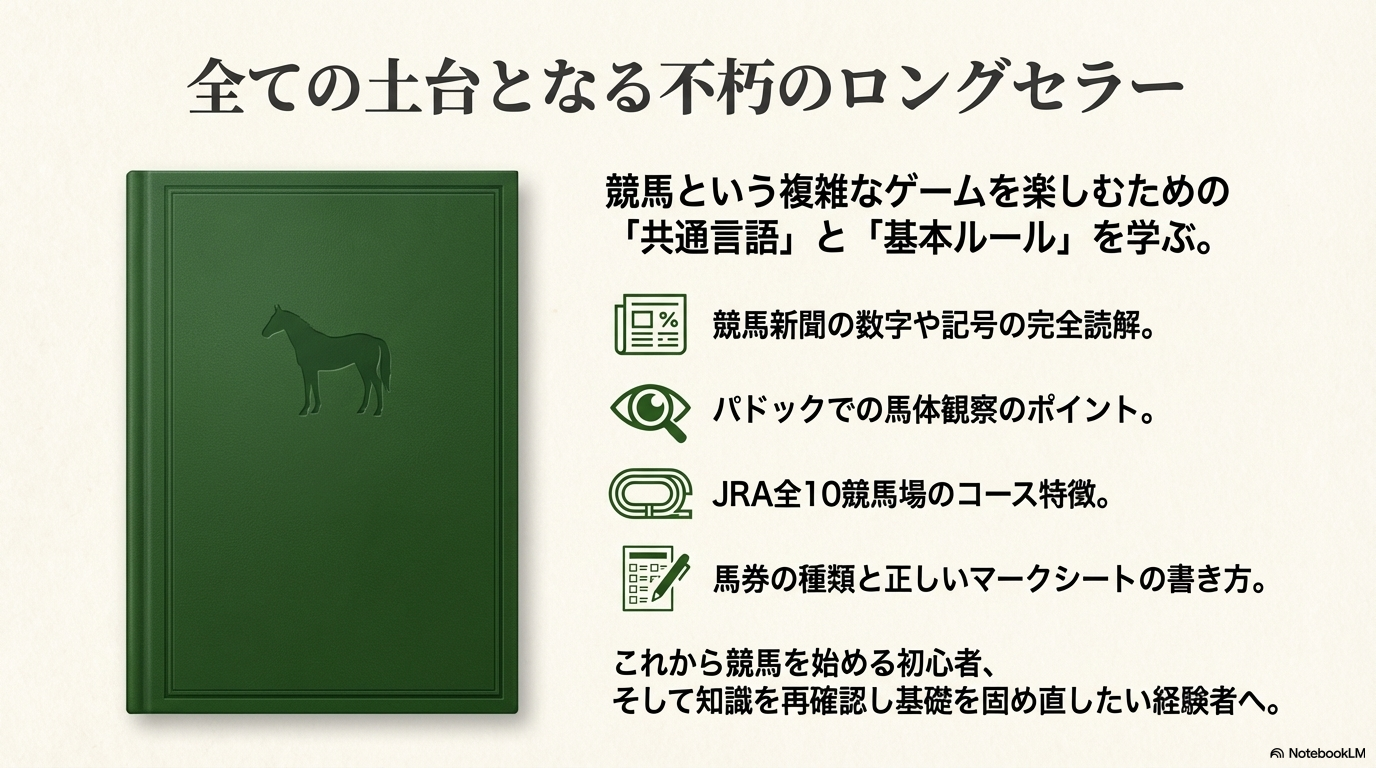

全ての土台となる不朽のロングセラー

一方で、後者の「基礎知識網羅型」として、時代を超えて変わらぬ人気を保っているのが『勝ち馬がわかる 競馬の教科書』のような定番のロングセラーです。このような書籍が長く愛される理由は、競馬という複雑なゲームを楽しむための「共通言語」と「基本ルール」を、体系的に学ぶことができる点にあります。

具体的には、以下のような競馬の基礎をゼロから学ぶことが可能です。

『競馬の教科書』で学べる基礎知識の例

- 馬券の種類(単勝・複勝から3連単まで)とマークシートの正しい書き方

- 競馬新聞に並ぶ無数の数字や記号(調教タイム、脚質、戦績など)の読み解き方

- レース直前のパドックで馬のどこを観察すればコンディションが分かるのか

- JRA全10競馬場のコースの特徴と基本的な有利・不利

これから競馬を始めようとする人々にとって、これほど頼りになる道しるべはありません。また、ある程度経験を積んだファンにとっても、自分の知識を再確認し、基礎を固め直す上で非常に役立ちます。

- YUKINOSUKE

現在人気を集めている競馬本は、このように読者の現在のレベルや目指すゴールに応じて、明確な指針と具体的な学びを提供してくれる書籍であると言えるでしょう。

私見ですが、『教科書』で競馬の基本的な仕組みや用語という「基礎体力」を身につけ、その上で『FIREした男にコツを聞いてみた』で勝つための「実践的な戦略」を学ぶ、というステップが非常に効果的だと感じます。どちらも持っていて損のない、現代競馬本の二大巨頭と言えるかもしれません。

人気本を読む上での注意点

非常に有益な人気本ですが、一つ注意点があります。それは、多くの人が読むことで本に書かれた理論が広く知れ渡り、結果としてオッズに反映されやすくなる可能性があることです。本の内容を鵜呑みにするだけでなく、そこに自分なりの解釈やアレンジを加えていくことが、他人と差をつける上で重要になります。

話題作がわかる最新の競馬本ランキング

数ある競馬本の中から自分に合った一冊を見つけ出す上で、最も信頼できる指標の一つが、実際に多くの読者に支持されている書籍の売上ランキングです。Amazonや楽天ブックスといった大手オンライン書店や、全国主要書店の販売データを参考にすることで、今まさに注目されているトレンドや話題作を効率的に把握できます。多くの人に選ばれている本は、その内容の信頼性や満足度が高いことの一つの証左と言えるでしょう。この記事では、それらのデータを基に、最新の人気競馬本をランキング形式で詳しくご紹介します。それぞれの書籍が持つ独自の魅力や特徴を比較検討し、あなたの本選びにおける失敗を減らし、最短距離で最適な一冊へたどり着くための羅針盤としてご活用ください。

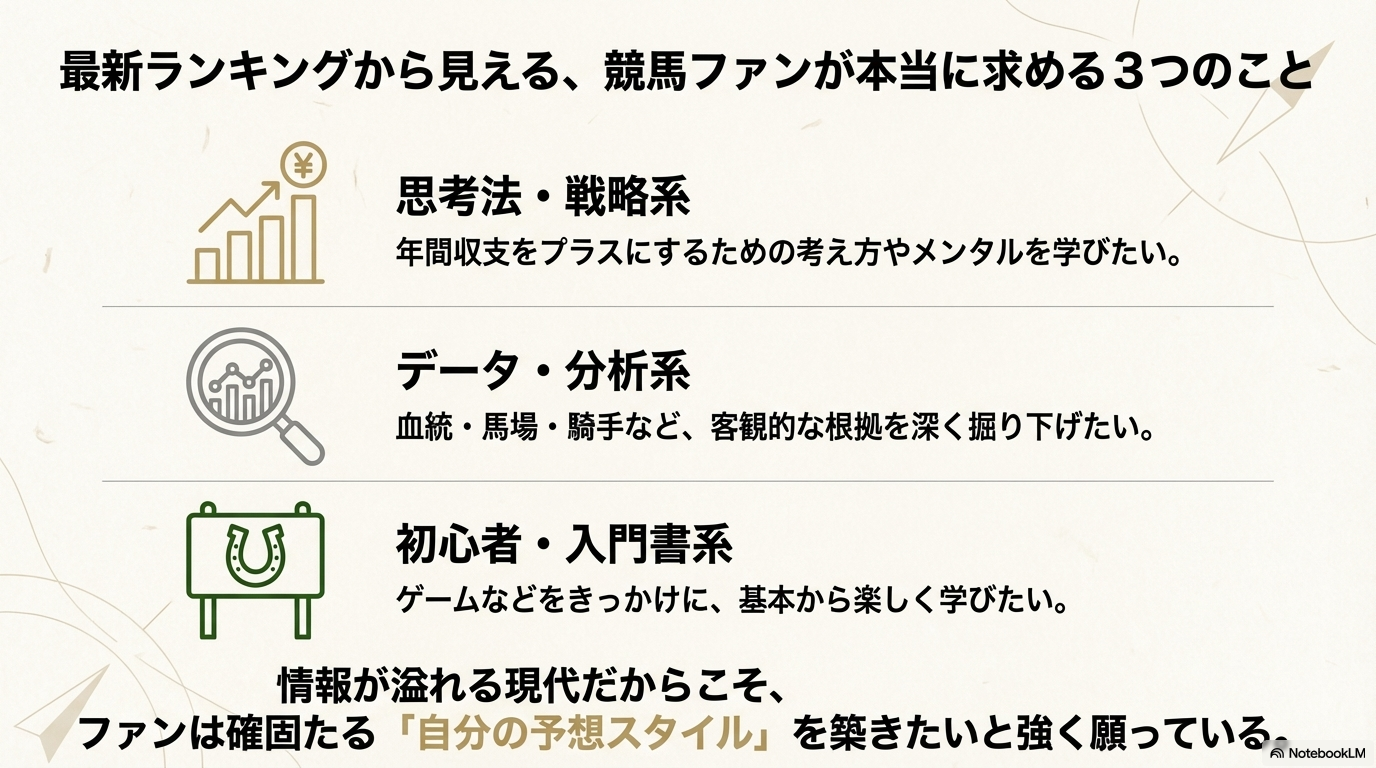

ランキングから見える3つの大きなトレンド

近年の売上ランキングを分析すると、現在の競馬ファンが求める書籍の傾向として、明確な3つのトレンドが見えてきます。これは、多くのファンが自分なりの確固たる予想スタイルを築きたいと強く願っていることの表れかもしれません。

競馬本の3大人気カテゴリー

- 思考法・戦略系:目先の的中ではなく、年間収支をプラスにするための考え方やメンタルを学ぶ本。

- データ・分析系:血統や馬場、騎手といった特定のファクターを深く掘り下げ、客観的な根拠を求める本。

- 初心者・入門書系:競馬の基本ルールや楽しみ方を、図解や漫画などで分かりやすく解説する本。

- YUKINOSUKE

情報が溢れる現代だからこそ、その情報をどう処理し、どう判断を下すかという「思考のOS」そのものを学びたいというニーズが高まっています。また、感覚的な予想から脱却し、客観的なデータに基づいて論理的に勝ちたいというファン層の拡大も、データ分析本の人気を後押ししているのでしょう。そして、ゲームなどをきっかけに新たに競馬に興味を持ったファンが増加していることも、質の高い入門書の需要を支えています。

それでは、これらのトレンドを踏まえつつ、具体的なランキングを見ていきましょう。各書籍の魅力をより深く理解できるよう、ポイントを解説していきますね。

- YUKINOSUKE

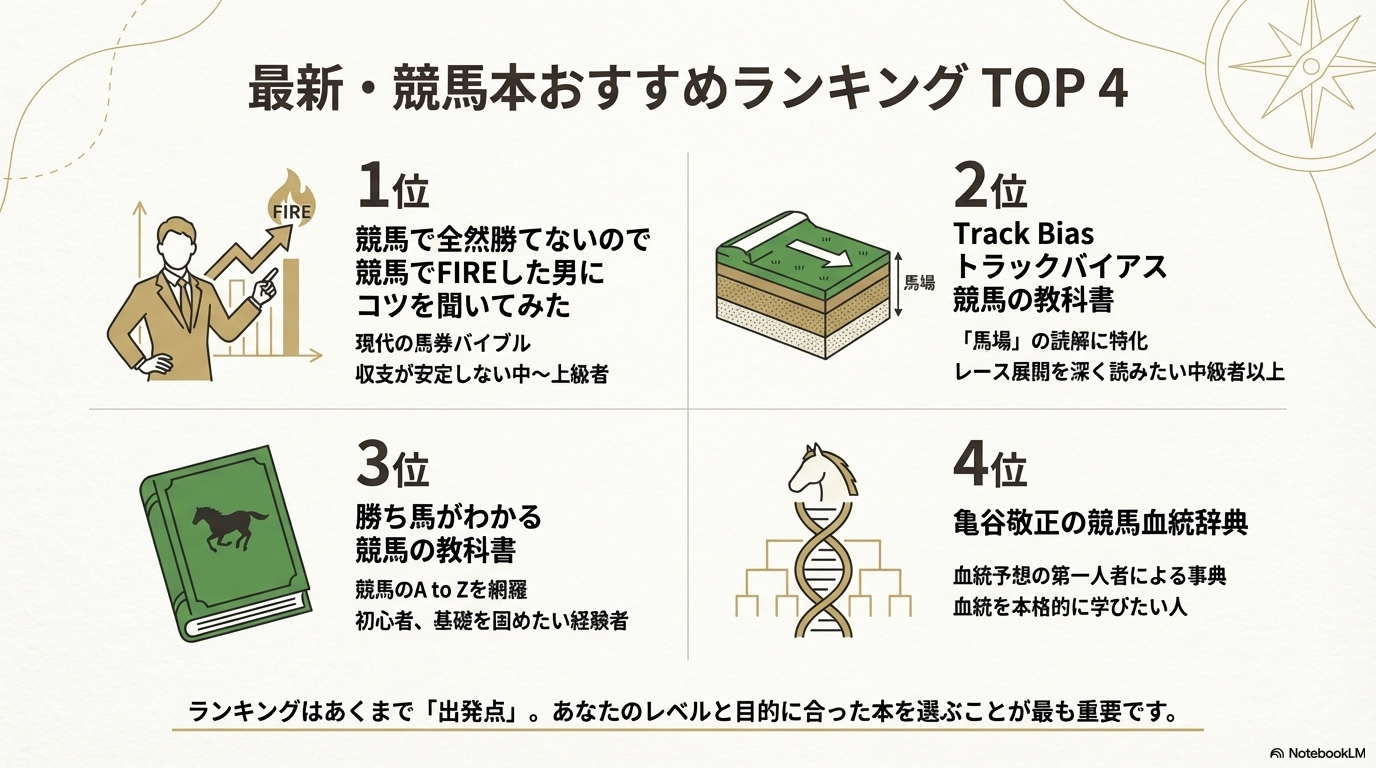

最新・競馬本おすすめランキングTOP4

| 順位 | 書籍名 | 著者 | 特徴 | 学べるスキル | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 競馬で全然勝てないので競馬でFIREした男にコツを聞いてみた | ナーツゴンニャー中井 | 年間収支をプラスにするための「期待値」に基づく思考法とメンタル改革を説く、まさに現代の馬券バイブル。 | 期待値計算、レース選定眼、資金管理術、メンタルコントロール | 長年競馬を楽しんでいるが収支が安定しない方、感覚的な予想から脱却し論理的な馬券戦略を身につけたい方。 |

| 2位 | Track Bias トラックバイアス 競馬の教科書 | 玉嶋亮, 予想屋マスター | レースの有利不利を大きく左右する「馬場」の読解に特化。専門的な内容を対話形式で分かりやすく解説。 | 馬場状態の読解力、レース展開予測、有利なポジションの把握 | その日の馬場状態を重要な予想ファクターとして重視し、レース展開をより深く読みたいと考えている中級者以上の方。 |

| 3位 | 勝ち馬がわかる 競馬の教科書 | 鈴木和幸 | 競馬の基本をA to Zで網羅した、まさに「教科書」と呼ぶにふさわしいロングセラー。新聞の読み方からパドックまで丁寧に解説。 | 競馬新聞の読解、パドックでの馬体観察、基本的な馬券知識 | これから競馬を始めたい初心者の方や、一度基本から知識を整理し直したいと考えている経験者の方。 |

| 4位 | 亀谷敬正の競馬血統辞典 | 亀谷敬正 | 血統予想の第一人者による主要種牡馬の事典。各種牡馬の特徴や得意なコース、馬券の狙い方が一目でわかる。 | 種牡馬の特性理解、産駒の距離・馬場適性の判断、配合分析 | 血統予想を本格的に学びたい方や、特定の種牡馬の産駒傾向を深く掘り下げて予想に活かしたい方。 |

ランキングを参考にする際の最重要注意点

ランキング上位に輝く本が、必ずしもあなたの競馬ライフにとって「最良の一冊」であるとは限りません。ランキングはあくまで現在の市場トレンドを把握するための「出発点」として捉えることが何よりも重要です。

例えば、初心者がいきなり上級者向けのデータ分析本を読んでも、その内容を十分に活かすことは難しいでしょう。逆に、回収率アップを目標としている方が、読み物中心の本を選んでも目的は達成できません。

このランキングを参考にしつつ、書籍の目次や内容紹介、レビューなどをしっかりとご自身で確認した上で、最終的にあなたの目的意識や現在のレベルに最も合った本を選ぶように心がけてください。

初心者におすすめの一冊はコレ

- YUKINOSUKE

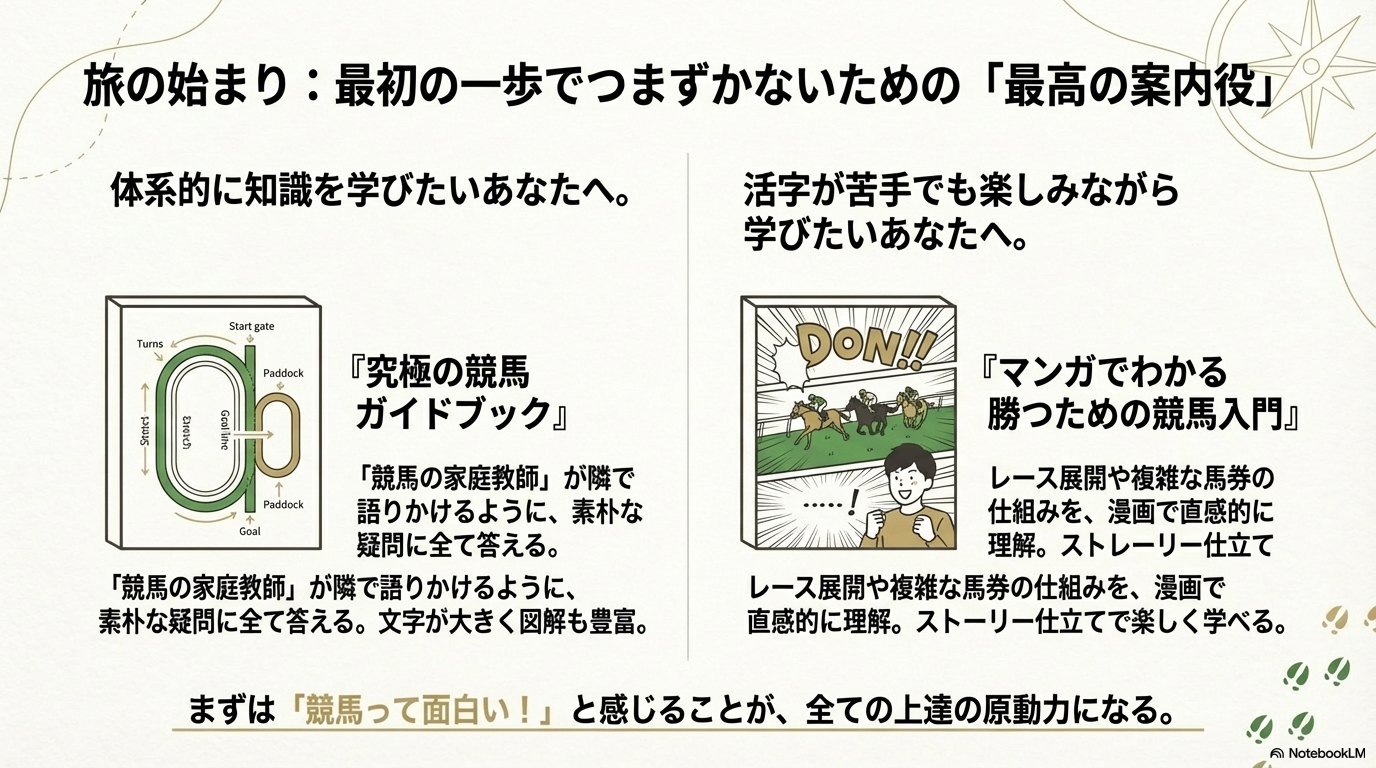

競馬という奥深い世界に初めて足を踏み入れた方にとって、最初の一冊を何にするかという選択は、今後の競馬ライフの楽しさを大きく左右すると言っても過言ではないほど重要です。最初の本選びでつまずいてしまうと、競馬が持つ本来の面白さに気づく前に、「何だか難しそうだ」と感じて興味を失ってしまう可能性さえあります。いきなり血統の専門書を読んで挫折してしまったり、インターネットの断片的な情報だけで馬券を買い続けてなぜ負けるのか分からないままになってしまったり…。そうした失敗を避け、競馬の「面白さの核心」へとスムーズにたどり着くための「最高の案内役」となる入門書をご紹介します。

対話するように学べる「競馬の家庭教師」

まず、活字を読むことに抵抗がなく、体系的に知識を学びたいという方に心からおすすめしたい一冊が『究極の競馬ガイドブック』(長谷川雄啓 著)です。著者は長年にわたり、JRAの競馬場で開催されるビギナーズセミナーで直接初心者に競馬を教えてきた、まさに「競馬の家庭教師」とも言える存在です。その豊富な経験から、初心者がどの部分で疑問を抱き、どこでつまずきやすいかを完全に熟知しています。

『究極の競馬ガイドブック』で解決できる初心者の疑問例

- そもそも馬券ってどこでどうやって買うの?マークシートの塗り方は?

- 競馬新聞に書いてある暗号みたいな数字や記号の意味が全く分からない…

- レース直前のパドックでは、馬のどこに注目すればいいの?

- G1レースって何がそんなにすごいの?

- 「逃げ」「差し」ってどういう意味?

本書は、こうした素朴かつ本質的な疑問の一つひとつに、まるで隣で語りかけるように丁寧に答えてくれます。全編を通じて文字が大きく、図解も非常に豊富なため、普段あまり本を読まない方でも安心して読み進めることができるでしょう。この一冊を読めば、競馬場に行っても戸惑うことなく、テレビ中継で解説者が話している内容も格段に理解できるようになるはずです。

ストーリーで学ぶ「エンタメ参考書」

「活字ばかりだと、どうしても眠くなってしまう…」という方や、もっと楽しみながら学びたいという方には、『マンガでわかる 勝つための競馬入門』(メシ馬 著)が最適です。この本の最大の魅力は、活字だけではイメージしにくいレース展開や馬群の動き、そして複雑な馬券の仕組みといった要素を、漫画というビジュアルを用いて直感的に理解できる点にあります。

「ながし」や「フォーメーション」「ボックス」といった馬券の買い方は、言葉で説明されても最初はピンと来ないことが多いですよね。でも、漫画でキャラクターが実際にマークシートを塗りながら解説してくれると、「なるほど、こういうことか!」と驚くほどすんなり頭に入ってきたりします。

また、本書は単なるルールブックではなく、「勝つための入門」というタイトルの通り、「どうすれば馬券を当てられるのか?」という初心者が最も知りたいテーマに、最初から踏み込んでくれているのも嬉しいポイントです。主人公と一緒に競馬の勝ち方を学んでいくストーリー仕立ての形式なので、学習意欲を維持しやすく、最後まで楽しみながら読み通すことができます。

困ったときに頼れる「万能辞書」

もう一冊、少し異なるタイプの定番書として、『勝ち馬がわかる 競馬の教科書』(鈴木和幸 著)も挙げておきます。前述の2冊が競馬の世界への「案内役」だとすれば、この本は困ったときにいつでも参照できる「辞書」のような存在です。競馬に関するあらゆる情報が網羅的に掲載されているため、競馬を続けていく中で「この言葉の意味は何だっけ?」と疑問が出てきた際に、インデックスから引いてすぐに解決できます。一冊手元に置いておくと、長くあなたの競馬ライフを支えてくれるでしょう。

初心者向けの本選び 3つの鉄則

1. 「楽しさ」を最優先する:何よりもまず「競馬って面白い!」と感じることが、知識を吸収し、長く趣味として続けるための最大の原動力になります。

2. 全体像が掴めるものを選ぶ:特定の専門分野に特化した本ではなく、まずは競馬のルール、主要なレース、基本的な予想のファクターなど、全体を広く浅く学べる本を選びましょう。

3. 「共通言語」を学ぶ意識を持つ:入門書を読むことは、競馬ファンやメディアが使う「共通言語」を学ぶことです。これが分かると、他の人の予想や解説が理解できるようになり、楽しみが一気に広がります。

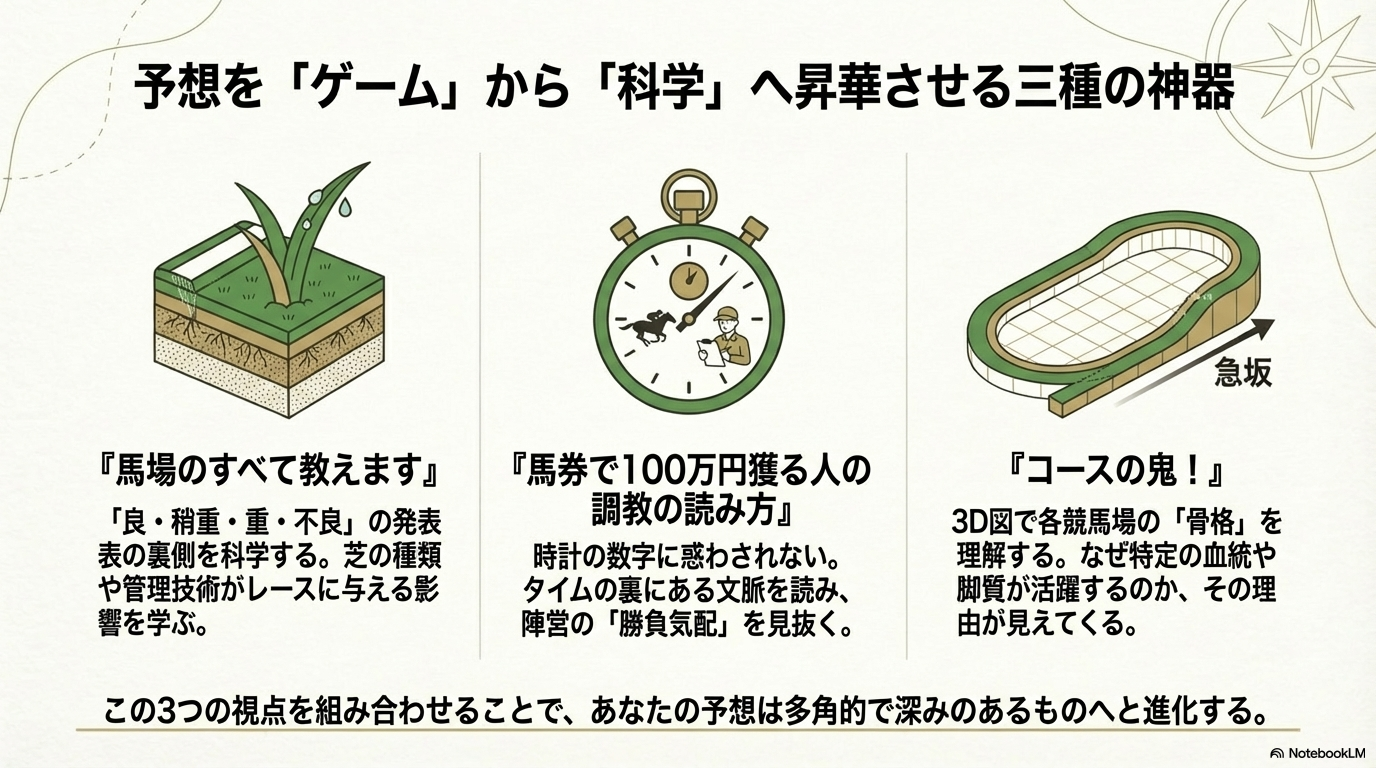

知識が深まり勉強になる本は?

競馬の基本的なルールを覚え、レース観戦の楽しさが分かってくると、多くの人が次のような壁に突き当たります。「なぜ圧倒的な1番人気馬が惨敗したのだろう」「どうして誰も注目していなかった馬が激走できたのか」。こうしたレース後の尽きない疑問こそが、あなたの競馬知識を次のステージへと引き上げる絶好の機会です。本格的に競馬の勉強になる本とは、単に過去のデータを羅列したものではなく、そうした現象の裏にある「理論」や「科学的背景」までを丁寧に解き明かしてくれる書籍を指します。表面的な知識の暗記ではなく、様々な状況に応用できる本質的な理解を得ることで、競馬は「当てる・外れる」だけのギャンブルから、「読み解く」知的なゲームへと昇華していくのです。

レースの舞台そのものを科学する一冊

競馬予想の精度を上げる上で、避けては通れないのが「馬場」の理解です。陸上競技でトラックの状態が記録を左右するように、競馬では馬場状態がレース結果に絶対的な影響を与えます。その馬場の奥深さを徹底的に学びたいのであれば、『馬場のすべて教えます』シリーズ(小島友実 著)が最適です。

この本は、JRA(日本中央競馬会)の馬場造園課への綿密な取材に基づいており、極めて信頼性が高いのが特徴です。普段私たちが目にする「良・稍重・重・不良」という発表の裏で、実際にはどのような馬場管理が行われているのかを科学的な視点から解説してくれます。

『馬場のすべて教えます』で学べる知識の例

- 芝の種類と特性:日本の競馬場で使われる野芝と洋芝の違い、そしてそれらが季節によってどう変化するのか。

- 馬場管理の専門技術:エアレーションやシャタリング(馬場を軟らかくする作業)が、時計や馬の脚への負担にどう影響するのか。

- 馬場と展開の関係:「荒れた内馬場を避けて、状態の良い外を回った馬が伸びる」といった現象が、どのようなメカニズムで発生するのか。

本書を読むことで、これまで何となく見ていたレース映像から、「今日の馬場は時計が出やすいから、先行馬が有利かもしれない」といった、より根拠のある仮説を立てられるようになります。まさに、競馬予想の土台を固めるための一冊と言えるでしょう。

陣営の「勝負気配」を読み解く一冊

レースが本番の試験だとすれば、「調教」は試験本番に向けた日々のトレーニングや模擬試験のようなものです。アスリートである競走馬が、レースに向けてどのような準備をしてきたのかを知ることは、その馬のコンディションや陣営の意図を見抜く上で極めて重要になります。その調教の読み解き方を専門的に解説しているのが、『馬券で100万円獲る人の調教の読み方』(高中晶敏 著)です。

本書の優れた点は、「調教時計が速い馬=好調」という短絡的な見方に警鐘を鳴らし、そのタイムがどのような状況で記録されたのか、その裏にある文脈を読むことの重要性を教えてくれる点にあります。

調教時計の数字に惑わされないために

例えば、同じ「坂路で52.0秒」という時計でも、騎手が必死に追って(一杯)出したものか、馬の気に任せて楽に(馬なりで)出したものかで、その価値は全く異なります。また、厩舎によっては「レース本番で力を出し切るため、調教ではあえて控えめな時計しか出さない」という方針の場合もあります。本書は、そうした各厩舎のパターンやクセまでをも分析の対象としています。

調教の解釈は専門性が高く、一朝一夕で身につくものではありませんが、本書を読み解くことで、これまでただの数字の羅列にしか見えなかった調教欄から、陣営の「勝負気配」という生きた情報を読み取れるようになるはずです。

コースの特性を立体的に理解する一冊

「馬場」と「調教」に加え、もう一つ知識を深めるべき重要なファクターが「コース」です。同じ芝1600mのレースであっても、東京競馬場と中山競馬場では求められる能力が全く異なります。そのコースごとの特性を、3D図やラップデータを用いて視覚的かつ立体的に解説してくれるのが『コースの鬼!』(城崎哲 著)です。

例えば、中山競馬場のゴール前には高低差2.2mの急坂が待ち構えており、パワーとスタミナが問われます。一方、東京競馬場の直線は約525mと非常に長く、スピードの持続力が不可欠です。こうしたコースの「骨格」を理解することで、なぜそのコースで特定の血統や脚質の馬が活躍するのか、という理由が見えてきます。

これらの専門書は、それぞれが独立した知識を提供するだけでなく、相互に関連しあっています。『コースの鬼!』でレースの舞台となる地形を理解し、『馬場のすべて教えます』でその日の馬場状態という「服装」を把握し、そして『調教の読み方』で出走する各馬の「コンディション」を判断する。この3つの視点を組み合わせることで、あなたの競馬予想は、より多角的で深みのあるものへと進化していくことでしょう。

- YUKINOSUKE

2025年注目の新刊情報

競馬の世界は、新しいスターホースの誕生、新種牡馬の台頭、馬場管理技術の進化など、まさに日進月歩で動き続けています。これは、3年前のレースで常識とされていたセオリーが、今では全く通用しなくなる可能性があることを意味します。そのため、競馬ファンとして知識を常に最新の状態にアップデートし続けることは、予想の精度を維持・向上させる上で非常に重要な作業です。2025年も、競馬ファンの尽きない探求心を満たしてくれるであろう、様々なジャンルの新刊が期待されています。新刊情報を追いかけることは、競馬予想という知的探求の最前線に立ち続けるための、最も効果的な自己投資と言えるでしょう。

- YUKINOSUKE

最新データで武装する!データ分析本の新版

まず、特に注目すべきは、毎年多くのデータ派ファンから絶大な支持を受けているデータ分析系書籍の最新版です。競馬のトレンドは数年単位で大きく変動するため、10年前のデータよりも、直近のデータを基にした分析の方が圧倒的に実践的価値が高いことは言うまでもありません。

例えば、『ウルトラ回収率』や『血統&ジョッキー偏差値』といった人気シリーズの「2025-2026年版」は、過去3年間の最新データを基に内容が全面的に刷新されます。これにより、近年のレース傾向の変化はもちろん、イクイノックスの父であるキタサンブラック産駒のような新興勢力の得意・不得意条件や、若手騎手の急成長といった「生きた情報」を反映した、より信頼性の高いデータを入手することが可能になります。

データ分析本のメリット

客観的な数値データを自分の予想に取り入れることで、主観や思い込みに頼りがちな部分を補強し、予想の根拠をより強固なものにできます。

データ分析本の注意点

データはあくまで過去の結果であり、未来のレース結果を100%保証するものではありません。データを鵜呑みにするのではなく、自分の予想を補助するための「強力なツール」として活用する姿勢が重要です。

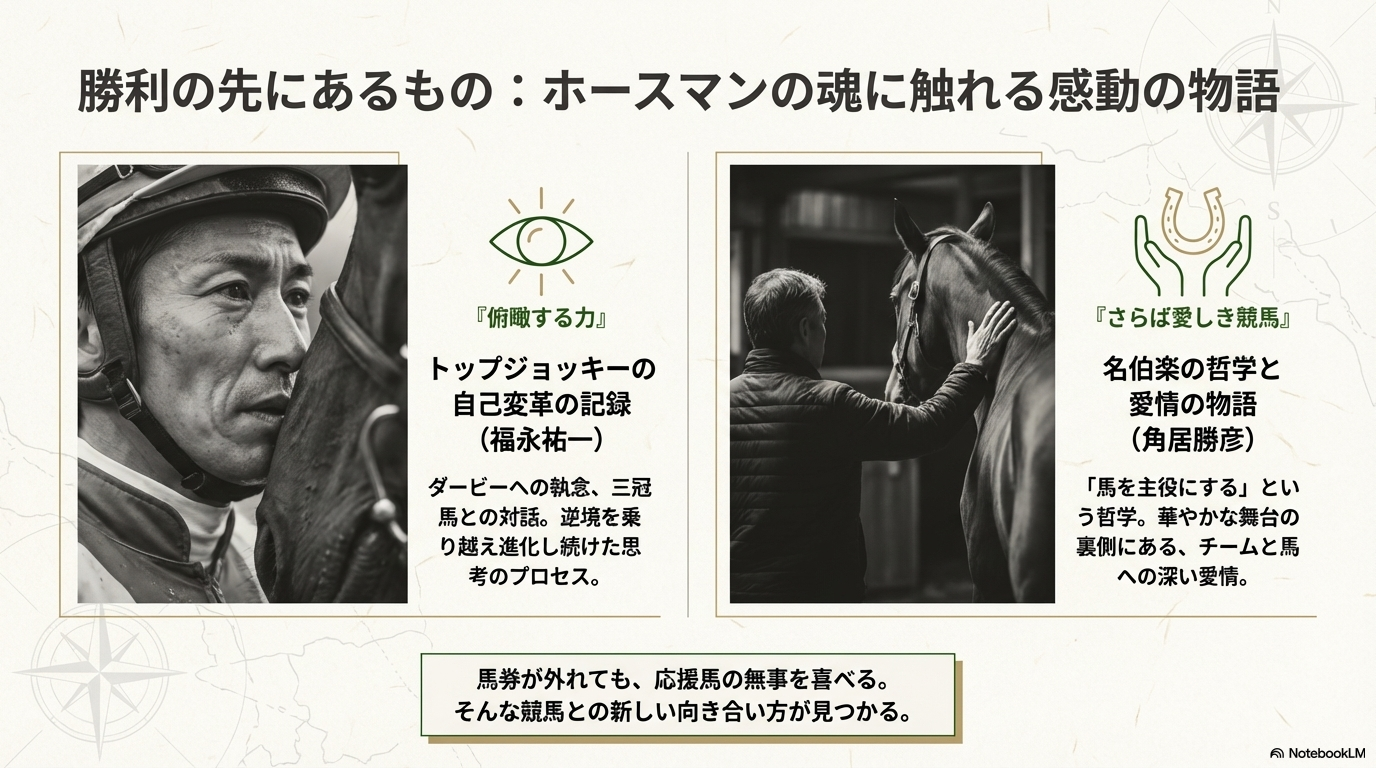

ホースマンの魂に触れる!自伝・回顧録

データとは対極にありながら、競馬の魅力を深く伝えてくれるのが、競馬界に大きな足跡を残した名騎手や名調教師による自伝・回顧録です。近年では、福永祐一元騎手の『俯瞰する力』や、藤沢和雄元調教師の『これからの競馬の話をしよう』が、その技術論と人間ドラマの両面で大きな話題となりました。

これらの書籍の魅力は、単なる思い出話に留まらない点にあります。

- トッププロの思考法:レジェンドたちがレース中に何を考え、どのように馬と対話し、勝利へと導いたのか、その思考のプロセスを追体験できます。

- 人間ドラマとしての感動:輝かしい栄光の裏にあったであろう知られざる苦悩や葛藤、そして名馬との言葉を超えた絆の物語に触れることができます。

- 歴史の証言:後世に語り継がれるべき、競馬史の貴重な一次情報としての価値も持っています。

2025年も、キャリアの節目を迎えるであろうレジェンド級の騎手や、ターフを去った名伯楽たちが、どのような貴重な秘話を明かしてくれるのか。その出版情報からは目が離せません。

未来のスターを探す!POG関連本

春先になると書店に並び始めるのが、翌年のクラシック戦線を夢見る2歳馬たちの情報を満載した「POG(ペーパーオーナーゲーム)」関連の書籍です。POGとは、仮想馬主となって指名した馬の競走成績をポイント化して競うゲームで、多くの競馬ファンが楽しんでいます。

『POGの達人』といった専門誌には、デビュー前の有力2歳馬の血統背景、生産牧場での評判、調教の様子、そして貴重な馬体写真など、一般の競馬ニュースではなかなか報じられない情報が満載です。これらの本は、POGファンにとってはもちろんのこと、夏の2歳新馬戦から逸早くスター候補を見つけ出したいと考える全ての競馬ファンにとって、非常に価値の高い情報源となります。

新刊情報を効率的に集めるなら、競馬専門の出版社(サラブレ、競馬王など)の公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしておくのがおすすめです。発売日情報や書籍のチラ見せなど、有益な情報がリアルタイムで手に入りますよ。

新刊情報をチェックし続ける3つの大きなメリット

1. 常に「現代競馬」に対応できる:馬場や血統のトレンドは常に変化します。最新の情報に触れ続けることで、時代遅れのセオリーに固執するリスクを避けられます。

2. 新しい「勝ち筋」を発見できる:今まで気づかなかった新しい馬券戦略や、データ分析のアプローチを学ぶ絶好の機会となり、予想の引き出しを増やすことができます。

3. 競馬コミュニティの話題に繋がる:話題の新刊は、他の競馬ファンとの会話のきっかけにもなります。様々な意見交換を通じて、多角的な視点や自分にはない発想を得やすくなります。

目的別で探すおすすめの競馬本専門編

- 予想の精度を上げる当たる競馬予想本

- 口コミで評判のよく当たる競馬本とは

- 血統の本でおすすめは?

- 物語に引き込まれる感動の競馬本

- 名馬の逸話を知る競馬本と歴史の魅力

予想の精度を上げる当たる競馬予想本

- YUKINOSUKE

競馬ファンであれば誰もが、「自身の予想精度を上げて、的中率、そして何よりも回収率を向上させたい」と強く願うものでしょう。ただ、ここで一度立ち止まって考えたいのは、「当たる」とは具体的にどういう状態を指すのか、という点です。例えば、単勝1.1倍の圧倒的1番人気馬の馬券を買い続けて的中率を高めても、一度の不的中で収支はマイナスに転落してしまいます。本当の意味で「当たる」とは、長期的な視点で投資金額を上回るリターンを得る「回収率」を伴ってこそ意味があるのです。

そのための具体的なヒントや戦略が凝縮されているのが、実践的な馬券術や予想法に特化した専門書籍です。結論から言えば、誰が読んでも実践できる「再現性の高いロジック」や、判断に迷わない「明確な基準」を提示してくれる本が、あなたの予想レベルを次のステージへと引き上げる上で非常に役立ちます。

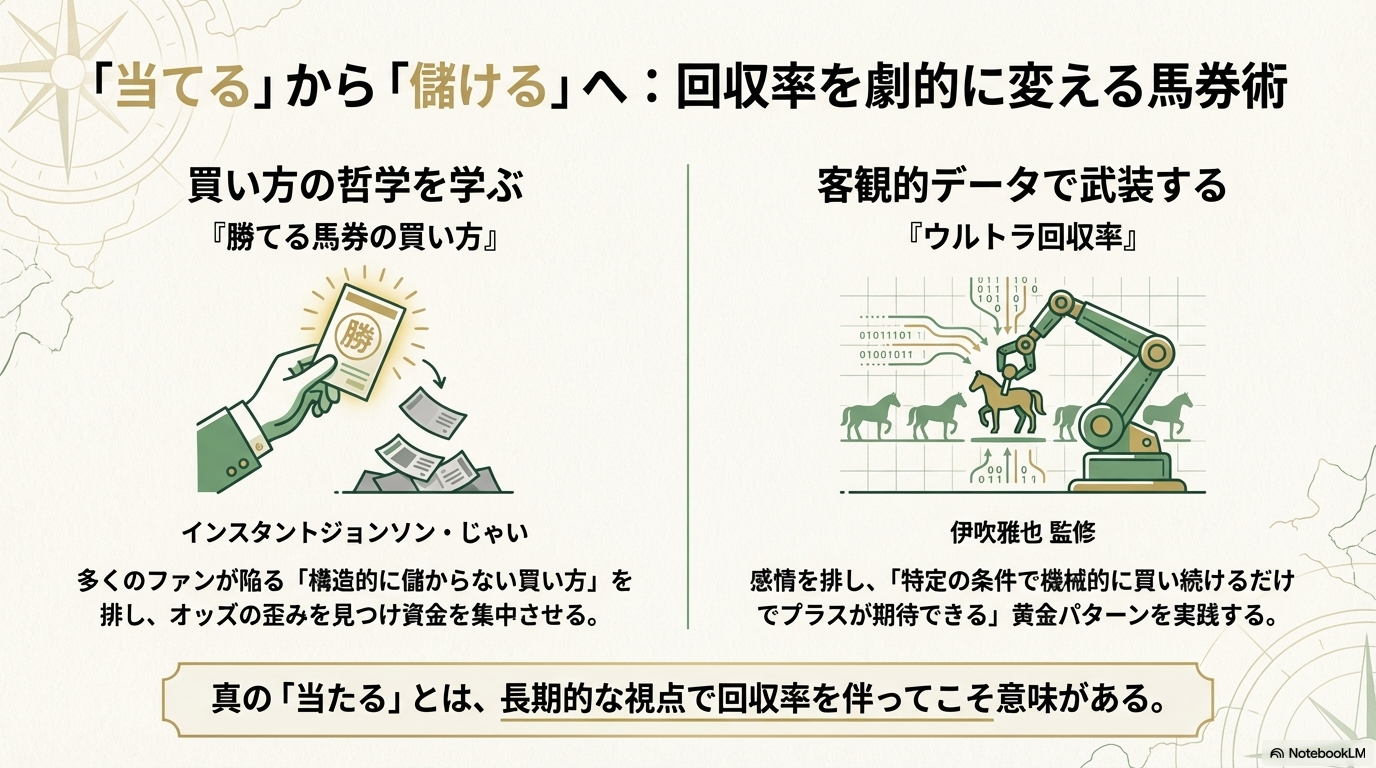

「買い方の哲学」を学ぶ一冊

まずご紹介したいのが、お笑い芸人でありながらプロのギャンブラーとしても名を馳せるインスタントジョンソン・じゃい氏の『勝てる馬券の買い方』です。じゃい氏はWIN5で数千万円という高額配当を何度も的中させてきたことで知られますが、その根底にあるのは運ではなく、「ほとんどの競馬ファンは、構造的に儲からない買い方をしている」という、極めて鋭い視点です。

じゃい流「勝てる買い方」の核心

初心者が陥りがちな「1番人気から手広く流して、当たっても利益が少ない(トリガミ)」や「3連単で根拠なく手当たり次第に多点買いしてしまう」といった負けパターンを徹底的に排し、オッズの中に隠された「歪み」=実力以上に評価が低い(オッズが美味しい)馬を見つけ出し、そこに資金を集中させることの重要性を説いています。

本書では、そのオッズの歪みを見つけ出す具体的な方法論や、3連単やWIN5といった難解な券種を、どのような思考プロセスで攻略しているのかが詳細に解説されています。感覚的な予想から脱却し、論理に基づいた馬券の組み立て方を習得したい方には、まさにうってつけの内容と言えるでしょう。

実践する上での注意点

本書の理論は非常に強力ですが、高配当を狙う戦略は必然的に的中率が低くなる傾向があります。連敗が続いても心が折れない精神力と、徹底した資金管理能力が求められるため、まずはその「思考法」を学び、少額から試してみることをお勧めします。

客観的な「データ」で武装する一冊

「自分の予想はどうしても主観や好き嫌いが混じってしまう」と感じる方には、徹底したデータ分析を武器とする競馬アナリスト伊吹雅也氏監修の『ウルトラ回収率』シリーズが極めて有効な選択肢となります。この本のユニークな点は、人間の感情や感覚を一切排除し、「特定の条件に合致した場合、機械的に買い続けるだけでプラス収支が期待できる」という黄金パターンを、JRAの膨大な過去データから導き出していることです。

例えば、「夏競馬の函館・芝1200mでは、特定の父(種牡馬)を持つ馬が外枠に入った場合の複勝回収率が150%を超える」といった、具体的かつ即実践可能なデータが数多く掲載されています。自分の予想で導き出した馬が、本書の黄金パターンにも合致した場合、それは馬券購入の強力な後押しとなるでしょう。

この本の面白い使い方は、自分の予想の「穴」を見つけることです。自分の予想からは漏れていた馬が、この本の推奨パターンに合致していた場合、それは思わぬ高配当をもたらす「伏兵」かもしれません。自分の予想の補助ツールとして使うと、非常に効果的ですよ。

思考と分析を融合させ、プロセスを学ぶ一冊

前述の通り、思考法を学ぶならじゃい氏の書籍、客観的データを求めるなら『ウルトラ回収率』が代表格ですが、その両者を融合させ、レース分析の「プロセス」そのものを学びたい方には、『競馬で全然勝てないので競馬でFIREした男にコツを聞いてみた』が最適です。

この本は「期待値」という概念を軸にしながらも、その期待値を判断するために不可欠な「レース回顧」の重要性を説いています。つまり、レース結果という「データ」を、次の予想にどう活かすかという具体的なプロセスを重視しているのです。じゃい氏の本が「買い方」の戦略に、『ウルトラ回収率』が「条件」のデータに重きを置くのに対し、本書はレースを分析して「馬の能力」を正しく評価するという、より本質的な作業に焦点を当てています。これらの書籍に書かれた理論を学び、自分なりの「勝ちパターン」を構築していくことこそが、安定したプラス収支への最短ルートとなります。

口コミで評判のよく当たる競馬本とは

本を選ぶ際に、出版社のキャッチコピーや宣伝文句以上に信頼できるのが、実際に身銭を切って購入した読者による「口コミ」やレビューです。これらは第三者による客観的な評価であり、その本が持つ実用性や本当の価値を判断する上で、非常に重要な情報源となります。「この本を読んでから、よく当たるようになった」という趣旨の口コミで高い評価を得ている本には、書かれている理論が明確かつ実践的で、読者が実際に行動に移した際に、その効果をはっきりと実感しやすいという顕著な共通点が見られます。

ここで言う「当たる」とは、単に的中率が上がったという意味だけではありません。「なぜその馬を選んだのか、明確な根拠を持って馬券を買えるようになった」「たとえ外れても、自分の予想プロセスに納得できるようになった」といった、より深いレベルでの思考の変化を指していることが多いのです。

思考のOSを入れ替える一冊への口コミ

前述の通り、近年で最も多くの高評価レビューを集めている書籍の一つが、『競馬で全然勝てないので競馬でFIREした男にコツを聞いてみた』です。Amazonなどのレビューを丹念に読むと、具体的な感謝の声が数多く見つかります。

本書に寄せられる代表的な口コミの傾向

- 【行動の変化】「根拠のない無駄な馬券を買わなくなった」「レース回顧を毎週欠かさず行う習慣がついた」「勝負すべきレースと『見(ケン)』すべきレースの区別ができるようになった」

- 【思考の変化】「オッズの人気に惑わされなくなった」「『なぜ負けたのか』を感情的ではなく論理的に分析できるようになった」「年間回収率という長期的な視点を持てるようになった」

本書がこれほどまでに多くの読者の共感を呼ぶ理由は、多くの競馬ファンが抱える「自分なりに一生懸命予想しているのに、なぜか勝てない」という根深いジレンマに対し、「それは努力が足りないのではなく、努力の方向性(思考のOS)が間違っているのかもしれない」という、根本的な解決策を提示しているからです。レース選びや資金管理の重要性といった、多くのファンが見過ごしがちな部分にこそ焦点を当てている点が、読者の実践的な成果に直結していると考えられます。

レビューの中で特に印象的なのが、「もっと早く出会いたかった」という声が非常に多いことです。これは、多くの競馬ファンが長年抱えてきたであろう悩みの核心を見事に突いている、何よりの証拠なのだと思います。

予想の解像度を劇的に上げる一冊への口コミ

同様に、馬場読みの専門書である『Track Bias トラックバイアス 競馬の教科書』もまた、「馬場状態の見方が180度変わった」「レース映像から内外の有利不利が判断できるようになった」といった、具体的なスキルアップを報告する口コミが後を絶ちません。

競馬予想という料理において、馬場読みはまさに「塩加減」のようなものです。これがズレていると、どんなに良い食材(有力馬)を選んでも、その持ち味を最大限に引き出すことはできません。多くのファンが「良・稍重・重・不良」というJRA発表の4段階でしか馬場を捉えていないのに対し、本書を読むことで「今日は直線で伸びるのは内の3頭分だけ」「今のダートは先行しないと話にならない」といった、より解像度の高い馬場分析が可能になります。この専門的で難しいテーマを、初心者にも理解しやすい対話形式で丁寧に解説している点が、多くの読者の高い満足度につながっているのでしょう。

「人」の心理を読む一冊への口コミ

データや理論とは少し異なる角度から、「騎手心理が分かってレース観戦が面白くなった」という口コミで評価されているのが、藤岡佑介騎手による『ジョッキー×ジョッキー トップ騎手11人と本気で語る競馬の話』です。本書には、現役のトップ騎手同士だからこそ引き出せる「本音」が満載です。普段のレース後インタビューでは決して聞くことのできない高度な技術論や、熾烈な駆け引きの裏側にある思考法に触れることで、レースを見る解像度が格段に上がると評判です。

口コミを参考にする際の「賢い見方」

口コミは非常に有益な情報ですが、参考にする際にはいくつか注意点があります。まず、レビューはあくまで「個人の感想」であり、万人に当てはまるわけではないことを理解しておく必要があります。また、レビューの星の数だけでなく、具体的な内容を読み込み、「なぜその評価なのか」「自分と同じようなレベルの人の感想か」を見極めることが重要です。口コミは「絶対的な指標」ではなく、あくまで「貴重な参考意見」として活用し、最終的にはご自身の目で判断する姿勢が、最良の一冊と出会うための鍵となります。

血統の本でおすすめは?

- YUKINOSUKE

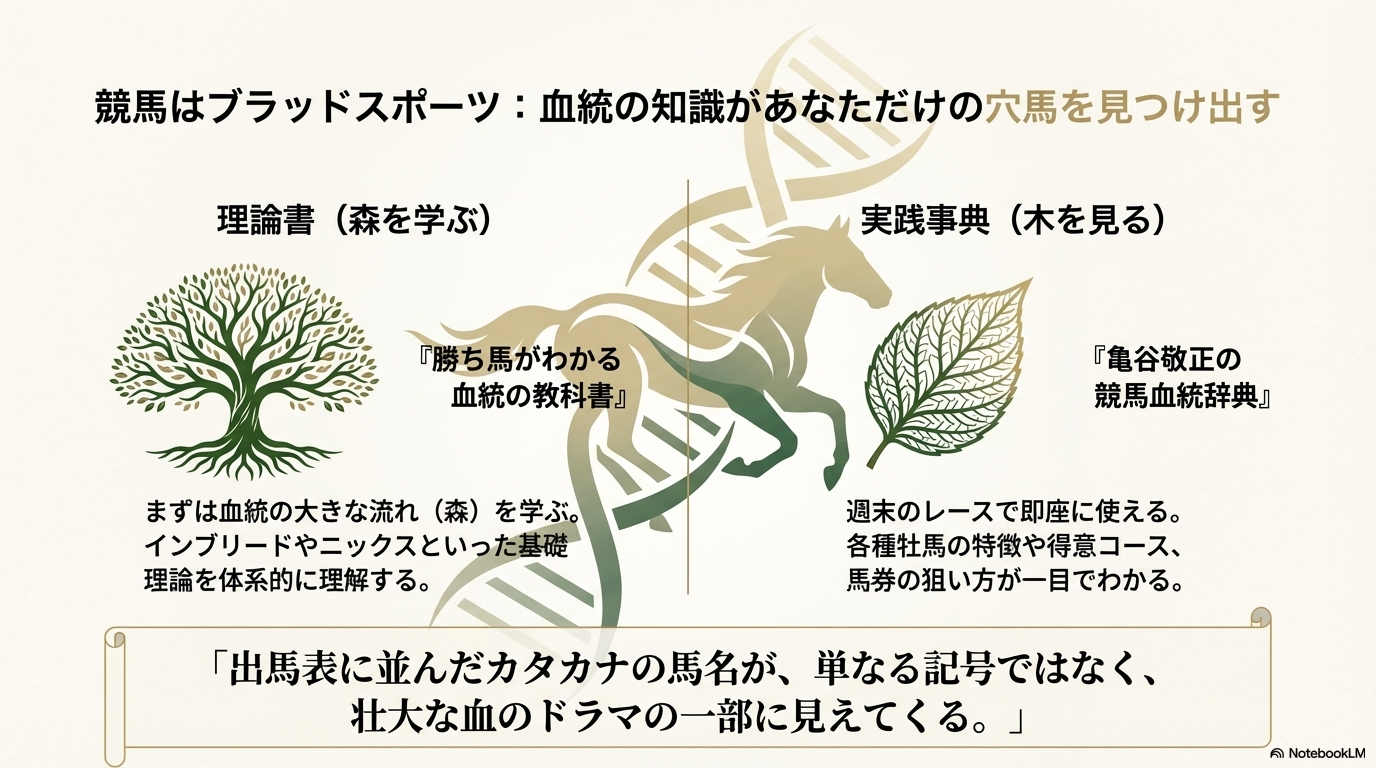

「競馬はブラッドスポーツである」という、古くから語り継がれてきた格言があります。これは、サラブレッドにとって血統が、人間でいうところの「家系」や「受け継がれる遺伝的な才能」のようなものであり、その能力を分析・予測する上で絶対に欠かすことのできない最重要ファクターであることを象徴しています。血統の知識を深めることで、新聞の印やオッズに頼るだけでなく、自分だけの根拠に基づいた穴馬を見つけ出すことが可能になるのです。その馬が持つ距離適性、芝とダートどちらの馬場を得意とするか、そして将来的な成長力などを高い精度で推測するヒントが、血統情報には満ち溢れています。

ただ、一口に血統本と言ってもその種類は様々です。本を選ぶ際は、幅広い種牡馬の情報を網羅した「事典タイプ」と、血統の考え方や歴史を学ぶ「理論書・入門書タイプ」を、ご自身のレベルや目的に応じて使い分けるのが最も効果的です。まずは「理論書・入門書」で血統の全体像と基本的な考え方を学び、次に「事典」を片手に日々のレースで実践的な知識を深めていくのが、血統予想マスターへの王道と言えるでしょう。

まずはこの一冊!理論と基礎を学ぶ「教科書」

血統予想の世界に初めて触れる方、あるいは基礎から体系的に学び直したいという方に最適なのが、亀谷敬正氏による『勝ち馬がわかる 血統の教科書』です。本書が「教科書」と名付けられている理由は、血統の歴史や大きな系統(ミスタープロスペクター系、サンデーサイレンス系など)の流れを学ぶことの重要性を教えてくれる点にあります。「木を見る前に森を見る」という言葉の通り、個々の種牡馬の知識は、この大きな血統の潮流の中に位置づけることで、初めて生きた知識となります。

また、常に状況が変化する現代競馬にしっかりと対応している点も大きな魅力です。ディープインパクトやキングカメハメハといった一時代を築いた大種牡馬がターフを去った後、キタサンブラックやエピファネイア、ロードカナロアといった新時代のチャンピオンたちが、どのような血統的背景から成功しているのかを学ぶことができます。インブリード(近親配合)やニックス(相性の良い配合)といった専門用語も、図解を交えて分かりやすく解説されており、初心者でも挫折しにくい構成になっています。

実践で頼れる「万能リファレンス」

ある程度、血統の基礎知識が身についたら、日々の予想で強力な武器となるのが『亀谷敬正の競馬血統辞典』です。本書は、その名の通り「辞典」として活用することに特化しており、週末のレースで出走馬の父(種牡馬)について調べたい時に絶大な威力を発揮します。

『競馬血統辞典』の具体的な活用シーン

出馬表を見ていて、あまり馴染みのない種牡馬の名前を見つけたとします。その時、この辞典を開けば、その馬の産駒が「中山競馬場のダート1200mを得意とするパワータイプ」なのか、「東京競馬場の長い直線でこその瞬発力タイプ」なのか、あるいは「雨が降って馬場が渋るとパフォーマンスを上げるタイプ」なのか、といった具体的な狙い方が一目でわかります。

単なるデータが羅列されているだけでなく、著者独自の「血統ビーム」理論に基づいた解説がされているため、馬券に直結するヒントが得やすいのも特徴です。JRA公式サイトで公開されているリーディングサイアー情報で「今、どの種牡馬が好調か」という全体像を把握し、本書で「なぜその種牡馬が好調なのか」「具体的な狙いどころはどこか」を深掘りするという使い方が非常に効果的です。

配合の妙を知る「多角的な視点」の一冊

亀谷氏の理論とはまた異なる視点から血統を学びたい方や、馬券だけでなくPOG(ペーパーオーナーゲーム)にも血統知識を活かしたいという方には、『パーフェクト種牡馬辞典』(栗山求/望田潤 監修)もおすすめです。複数の血統専門家が監修しているため、より多角的でアカデミックな視点が得られるのが特徴です。特に、特定の血統同士の相性である「ニックス」に関する情報が豊富で、配合の奥深さを知ることができます。

血統予想を学ぶ上での注意点

血統は非常に強力な予想ファクターですが、競馬は血統だけで全てが決まるわけではありません。馬自身のコンディション(調教)、レース当日の馬場状態、展開、騎手など、他の様々な要素と組み合わせて総合的に判断することが重要です。血統はあくまで、その馬が持つ「ポテンシャル(潜在能力)」を推し量るための、優れたツールの一つであると心に留めておきましょう。

初めて血統表の情報から誰も注目していなかった穴馬を見つけ出し、それが的中した時の興奮は、今でも忘れられません。出馬表に並んだカタカナの馬名が、単なる記号ではなく、壮大な血のドラマの一部に見えてきたとき、あなたの競馬観戦はこれまでとは比較にならないほど豊かなものになるはずです。

物語に引き込まれる感動の競馬本

- YUKINOSUKE

競馬が単なるギャンブルを超えて、多くの人々を熱狂させ、魅了し続ける最大の理由は、その背景に存在する数え切れないほどの「物語」にあるのかもしれません。競走馬は言葉を話すことができません。だからこそ、その馬の才能を信じ抜き、人生を捧げる騎手や調教師といったホースマンたちとの間に生まれる言葉を超えた絆や、栄光と挫折が交錯するドラマに、私たちは純粋な感動を覚えるのです。こうした物語に触れることで、競馬をより深く、感動的なヒューマンスポーツとして楽しむことができます。

一見、馬券の予想とは無関係に思えるかもしれませんが、トップホースマンたちの思考や哲学、そして彼らが馬に向ける愛情の深さを知ることは、その厩舎や騎手の勝負気配を読み解く上で、意外なヒントを与えてくれることも少なくありません。ここでは、あなたの心を揺さぶる、珠玉のノンフィクションや自伝をご紹介します。

トップジョッキーの苦悩と栄光を描く「自己変革」の記録

まずご紹介したいのが、2023年に惜しまれつつ騎手を引退し、調教師へと転身した福永祐一氏の自伝『俯瞰する力』です。本書は、単なる成功譚ではありません。「天才」と呼ばれた偉大な父・福永洋一元騎手へのコンプレックス、幾度となくキャリアを脅かされた大怪我との壮絶な戦い、そしてそれらの逆境を乗り越えるために彼がいかにして自分自身を客観的に分析し、進化し続けたか、その思考のプロセスが克明に描かれています。

『俯瞰する力』から得られる感動と学び

- ダービーへの執念:19回目の挑戦でワグネリアンに騎乗し、悲願の日本ダービーを初制覇した際の、万感の思いが込められた心境。

- 三冠馬との対話:無敗の三冠馬コントレイルとコンビを組むという、想像を絶するプレッシャーの中で、彼がどう馬と対話し、偉業を成し遂げたのか。

- 人生の教訓:「諦めずに努力を重ねることの大切さ」「年齢を重ねてからでも人は成長できること」といった、競馬の枠を超えた普遍的なメッセージ。

常に競馬界の第一線で戦い続けたトップジョッキーの真摯な言葉は、競馬ファンのみならず、日々の仕事や人生に奮闘するすべての人々の胸に響く、感動的な自己啓発書としての一面も持っています。

名伯楽の哲学と愛情が詰まった「チーム」の物語

牝馬として64年ぶりにダービーを制したウオッカや、日本馬として初めてドバイワールドカップを制覇したヴィクトワールピサなど、数々の歴史的名馬を育て上げた角居勝彦元調教師。彼のホースマンとしての集大成が綴られているのが『さらば愛しき競馬』です。

本書の魅力は、「馬を主役にする」という角居氏の一貫した哲学が、全てのページから伝わってくる点にあります。管理馬たちとの輝かしい思い出はもちろんのこと、厩舎という一つのチームをどうまとめ上げ、スタッフ全員の力で勝利を掴み取ってきたのか、その卓越したリーダーシップ論にも触れられています。G1レースという華やかな舞台の裏側にある、私たちの想像を絶する地道な努力と、一頭一頭の馬に向けられた深い愛情を知ることで、ターフを駆けるサラブレッドへの見方が間違いなく変わってくるはずです。

心温まる珠玉の短編集

スターホースや有名ホースマンの物語だけでなく、競馬の世界には、表舞台に出ることのない人々が生み出す心温まるドラマも数多く存在します。そうした「いい話」を集めたオムニバス形式の一冊が、放送作家である村上卓史氏の『感動競馬場 本当にあった馬いい話』です。

G1を勝つようなエリートホースだけでなく、思うように勝てない馬や、怪我に泣いた馬、そしてその馬を支え続けた厩務員さんやファンの物語など、様々な境遇の馬と人々のエピソードが詰まっています。短いお話の集合体なので、普段あまり読書をしないという方でも、きっとお気に入りの一編が見つかるはずですよ。

物語としての楽しみ方

このジャンルの本を読む際は、一旦、馬券の損得や予想といった視点から離れて、純粋な読み物として楽しむことをお勧めします。一人のホースマンの人生や、一頭の馬の馬生に思いを馳せる時間は、あなたの競馬ライフをより豊かで、味わい深いものにしてくれるに違いありません。そして、馬券が外れてしまっても、応援していた馬が無事にゴールしてくれただけで、少し温かい気持ちになれる。そんな風に、競馬との新しい向き合い方が見つかるかもしれません。

名馬の逸話を知る競馬本と歴史の魅力

今、私たちの目の前のターフを駆ける一頭のサラブレッドも、過去から未来へと連綿と続く、壮大な物語の登場人物の一人です。競馬の歴史を知ることは、その物語のページを遡り、目の前の一戦にさらなる深みと感動を与える行為に他なりません。私たちが今楽しんでいる現代競馬をより深く味わうためには、その礎を築き上げてきた過去の偉大な名馬たちや、競馬という文化そのものが歩んできた長い歴史を知ることが、非常に有効なアプローチとなります。

競馬の歴史を学ぶ3つの大きなメリット

- 血統の理解が深まる:現在活躍する馬たちの血統表に名を連ねる歴史的名馬が、どのような馬だったのかを知ることで、血統の繋がりを立体的に理解できます。

- レースの価値がわかる:「なぜ有馬記念は年末の風物詩なのか」「なぜ日本ダービーは特別なレースなのか」といった、各G1レースが持つ歴史的背景や物語を知ることで、観戦の解像度が格段に上がります。

- 予想のヒントが得られる:「過去の同じレースで、似たようなタイプの馬がどう走ったか」という歴史の教訓が、現代のレースを予想する上での貴重なヒントになることもあります。

ここでは、あなたの知的好奇心を満たし、競馬観戦を何倍も豊かにしてくれる歴史関連の書籍をご紹介します。

世界史的スケールで「競馬の起源」を知る

もしあなたが、競馬のルーツを壮大なスケールで学びたいと考えているならば、歴史学者・本村凌二氏による『競馬の世界史』を強くお勧めします。本書は、単なる競馬ファンが書いた読み物とは一線を画す、アカデミックな視点に基づいた客観的で重厚な内容が魅力です。

近代競馬が誕生した18世紀のイギリス貴族社会から、全てのサラブレッドの父祖である「三大始祖(バイアリーターク、ダーレーアラビアン、ゴドルフィンアラビアン)」の物語、そして競馬が単なる賭け事から洗練された近代スポーツへと発展していく過程を、社会史的な視点から鮮やかに描き出しています。「なぜフランスの凱旋門賞が世界最高のレースとして特別な意味を持つのか」「なぜ極東の島国であった日本の馬が、わずか数十年で世界を席巻するに至ったのか」といった壮大な謎を解き明かす答えが、歴史の中に隠されていることに気づかされるでしょう。

日本の「時代のヒーロー」に再会する

一方で、日本の競馬史を彩ったスターホースたちの物語に焦点を当てたいのであれば、『アイドルホース列伝 1970-2021』が最適です。本書の魅力は、ただ強い馬を紹介するだけでなく、なぜ彼らが「アイドルホース」として社会的な現象にまでなったのか、その時代の空気感と共に伝えてくれる点にあります。

例えば、高度経済成長期の日本国民の熱狂を一身に背負ったハイセイコーや、バブル景気の中で地方競馬から中央の頂点へと駆け上がったオグリキャップ。彼らの物語は、単なる競走成績を超えて、その時代に生きた人々の夢や希望を映し出す鏡でもあったのです。

近年、社会現象ともなっている人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のモデルとなった馬も多数紹介されており、ゲームから競馬の世界に興味を持った方が、その物語の背景を深く知るための入門書としても、この上なく楽しめる一冊です。「ゲームで描かれたあの名勝負の裏には、実はこんなドラマがあったのか」という発見は、あなたの競馬体験をより豊かなものにしてくれます。過去の英雄たちの伝説を知ることで、その血を受け継ぎターフを駆ける現代のサラブレッドたちへの応援にも、より一層の熱がこもるはずです。

偉人たちの功績を辿る「ホースマンの系譜」

競馬の歴史は、名馬だけでなく、その才能を最大限に引き出した「人」によっても創られてきました。騎手や調教師といった偉大なホースマンたちの功績に焦点を当てた『日本競馬レジェンド100人』のような書籍は、競馬史をより立体的に理解する手助けとなります。

野平祐二や武田文吾といった競馬の黎明期を築いた大先達から、岡部幸雄や武豊といった現代競馬の象徴的存在まで、競馬史を彩ったホースマンたちの逸話や哲学に触れることができます。「あの名調教師の弟子が、今をときめくこの調教師なのか」といった人と人との繋がり、つまり「ホースマンの系譜」を知ることで、競馬界という一つの大きなファミリーの物語が見えてくる面白さがあります。

知識を「体験」に繋げよう

これらの本で得た歴史の知識を、ぜひ実際の体験に繋げてみてください。例えば、東京競馬場内にあるJRA競馬博物館を訪れれば、本で読んだ名馬の蹄跡や、伝説のレース映像に触れることができます。知識と体験が結びついたとき、あなたの競馬への理解と愛情は、さらに深いものになるでしょう。

あなたに合う競馬の本おすすめ総まとめ

- YUKINOSUKE

ここまで、様々な角度からおすすめの競馬本をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。競馬の世界はどこまでも奥深く、その楽しみ方を広げてくれる書籍もまた、初心者向けから専門書、読み物まで実に多岐にわたります。この記事が、その広大な本の海の中から、あなたの知的好奇心を満たし、競馬ライフをより豊かにするための一冊を見つけ出すための、確かな羅針盤となれば幸いです。

最後に、この記事の要点を改めて整理し、あなたが最適な一冊と出会うための最終チェックリストとしてまとめます。

競馬本選びで成功するための最終チェックリスト

- 【あなたのレベルは?】

もしあなたが競馬を始めたばかりなら、まずは全体像を楽しく学べる入門書(『究極の競馬ガイドブック』や漫画形式の本など)から始めましょう。専門書にいきなり挑戦するのではなく、競馬の「共通言語」を学ぶことが最優先です。 - 【あなたの目的は?】

年間収支をプラスにしたいなら、「期待値」や「レース回顧」といった思考法を説く本(『競馬でFIREした男にコツを聞いてみた』など)が最適です。特定の分野を極めたいなら、血統、馬場、調教といった専門書があなたの知識を深めてくれます。 - 【どんな楽しみ方をしたい?】

馬券の的中だけでなく、馬と人が織りなすドラマに感動したいなら、騎手や調教師の自伝・ノンフィクションがおすすめです。また、競馬の歴史や過去の名馬の物語を知ることは、現代のレース観戦に新たな奥行きを与えてくれるでしょう。 - 【情報の鮮度を意識していますか?】

特にデータ分析系の書籍は、最新のトレンドを反映した新刊を選ぶことが重要です。古いデータでは通用しないセオリーも多いため、定期的に知識をアップデートする意識を持ちましょう。 - 【客観的な評価を確認しましたか?】

Amazonのレビューや書評など、実際に読んだ人の口コミは非常に貴重な情報源です。ただし、評価を鵜呑みにするのではなく、あくまで「参考意見」として、自分の目的と照らし合わせることが失敗しないための鍵となります。

前述の通り、現代の競馬本のトレンドは、単に知識を与えるだけでなく、読者自身が考えるための「思考法」や、客観的な根拠となる「データ活用術」を提示してくれる書籍にあります。思考法を変えたいなら『競馬でFIREした男にコツを聞いてみた』、馬場読みを極めたいなら『トラックバイアス 競馬の教科書』、そして全ての基礎を網羅したいなら『勝ち馬がわかる 競馬の教科書』が、その代表格として挙げられます。

一冊の本との出会いが、あなたの競馬観をがらりと変えることも少なくありません。それは、これまで見えなかったレースの側面が見えるようになったり、一頭の馬の背景にある物語に深く共感できるようになったり、といった知的な興奮に満ちた体験です。この記事を参考に、ぜひあなただけの一冊を見つけ出し、競馬という素晴らしいスポーツを、これまで以上に深く、熱く楽しんでください。

コメント