こんにちは。YUKINOSUKEです。

テレビCMで流れるあの熱狂的なファンファーレや、年末の有馬記念の盛り上がり、あるいは最近流行りの競馬ゲームをきっかけに、「自分も競馬場に行ってみたい!」「馬券を買ってドキドキしてみたい!」と興味を持った方も多いのではないでしょうか。目の前をサラブレッドが疾走する迫力は、一度味わうと忘れられない素晴らしい体験です。

しかし、そこでふと頭をよぎるのが「競馬っていったい何歳から許されているの?」という素朴な疑問です。

特に今は、日本の法律が大きく変わった過渡期にあります。2022年4月に民法が改正され、成年年齢(成人)が20歳から18歳に引き下げられました。「18歳で大人なら、お酒もタバコも、そして競馬も解禁だよね?」と考えるのは非常に自然なことですが、実はここに大きな「落とし穴」があります。

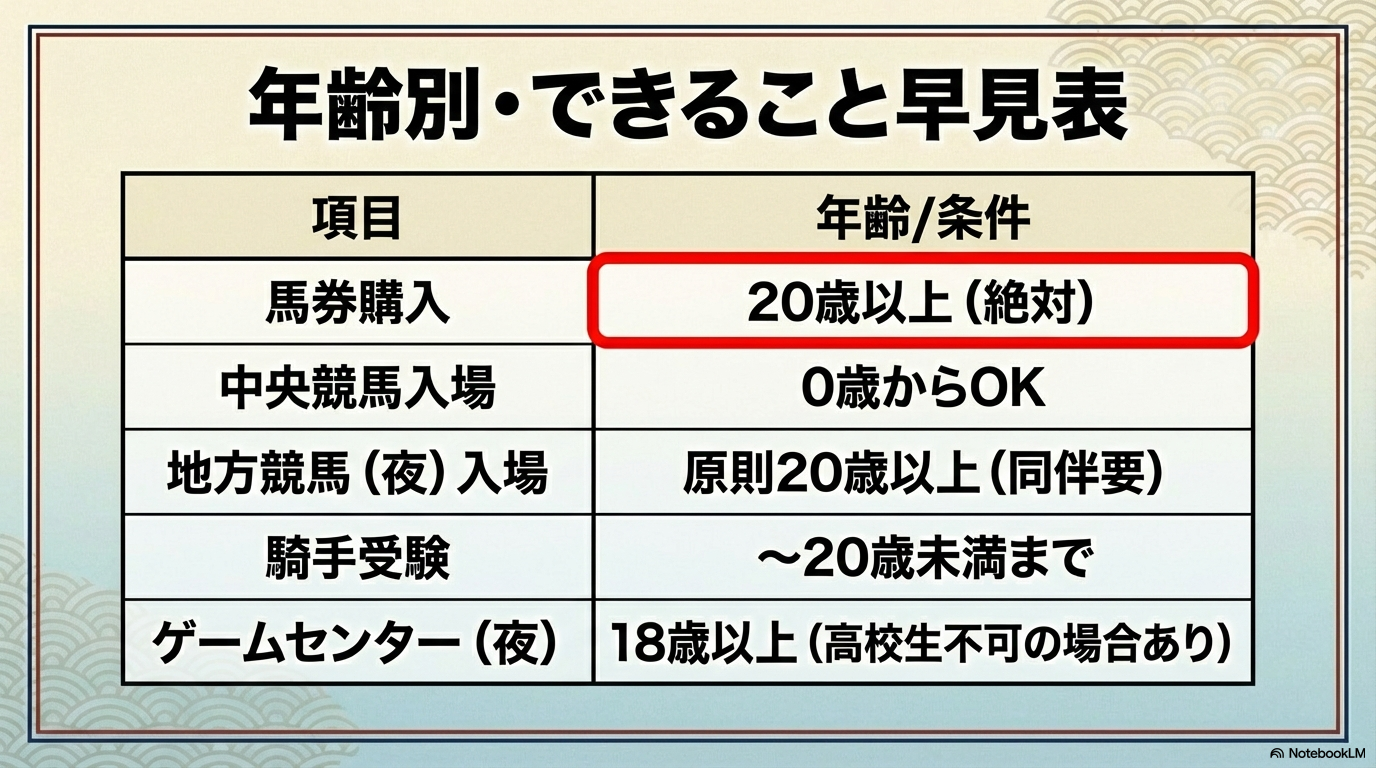

結論を先に言えば、成人していても馬券を買えば法律違反になるケースがありますし、逆に高校生でも堂々と馬券を買えるケースも存在します。さらに言えば、「馬券はダメだけど、競馬場に入るだけなら何歳でもOK(むしろ無料)」という場所もあれば、「未成年だけで行くと入場を断られる」場所もあるのです。

「知らなかった」では済まされない法律のルールや、学校にバレて停学処分…なんていう最悪の事態を避けるために、長年競馬を楽しんできた私が、法律の条文や現場のルールを徹底的に調べ上げました。ネット上の曖昧な情報に惑わされないよう、正しい知識をここで身につけてください。

【この記事の根拠となる情報】

本記事の解説は、政府広報および競馬法第28条の規定に基づいています。成人に達しても公営競技(競馬・競輪・オートレース・競艇)の年齢制限は20歳に維持されています。

(出典:政府広報オンライン『18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。』)

この記事では、単なる「○歳から」という数字の答え合わせだけでなく、以下のような「あなたが本当に知りたいこと」を網羅して解説します。

- 18歳成人と競馬法(20歳制限)の間に生まれた「法律のねじれ」の正体

- 「20歳の高校生」や「学生」が馬券を買う際の法的ルールと校則リスク

- JRA(中央競馬)と地方競馬で全く異なる「入場年齢」と「子供料金」の仕組み

- 騎手や厩務員など「ホースマン」を目指す人が知るべきタイムリミット

競馬は何歳から関わることができるか解説

まずは一番気になる「年齢の境界線」について、法律やルールの観点から整理していきましょう。単に「大人になったら」という曖昧な認識だと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。ここでは、馬券の購入から入場、就職、ゲームに至るまで、それぞれのシーンにおける年齢制限を詳細に深掘りしていきます。

馬券購入は20歳からで18歳成人も不可

- YUKINOSUKE

結論から申し上げますと、馬券を購入できるのは「満20歳」になってからです。これは絶対的なルールであり、例外はありません。

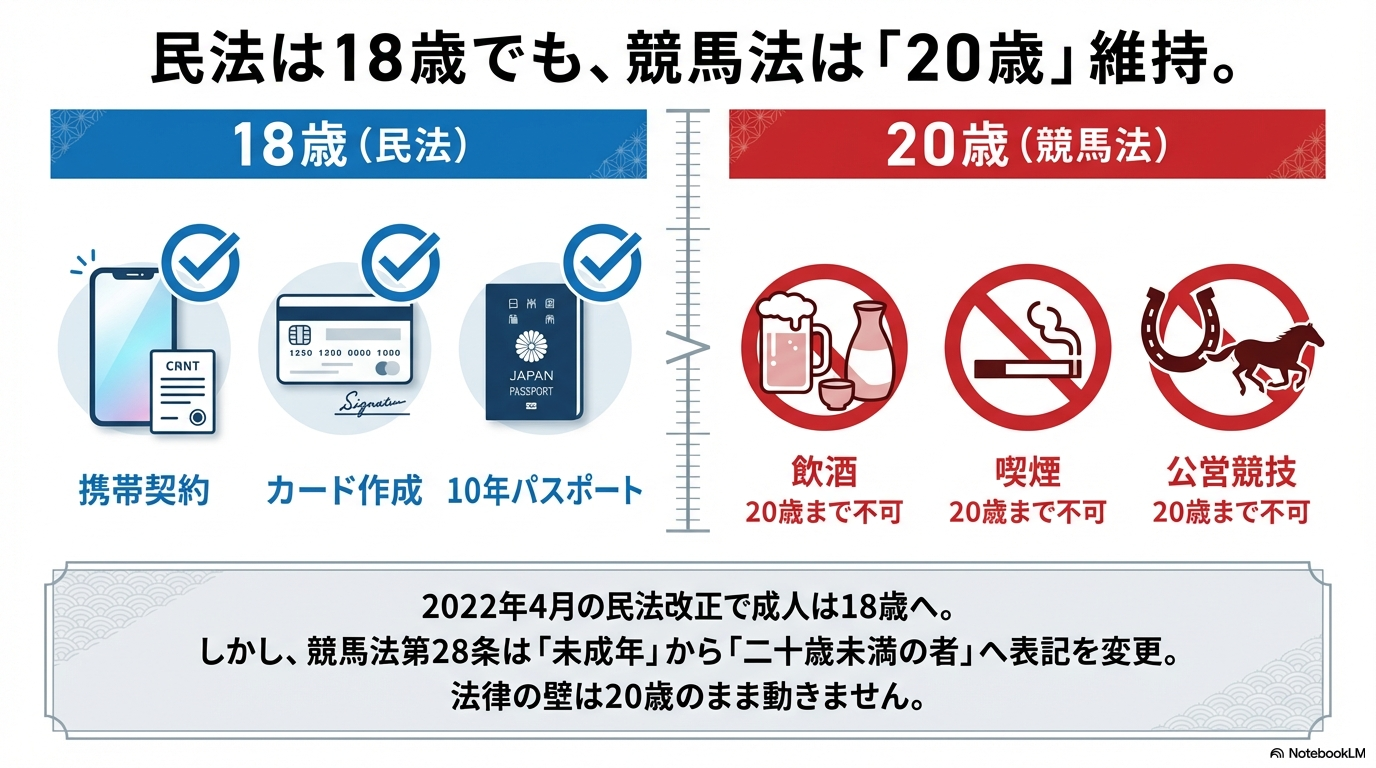

今の日本社会において、このルールが非常にややこしくなっている最大の原因は、2022年(令和4年)4月1日に施行された民法改正です。この歴史的な改正により、日本の成人年齢(成年年齢)は20歳から18歳に引き下げられました。これによって、18歳になれば親の同意なしで携帯電話の契約ができたり、クレジットカードを作れたり、10年有効のパスポートを取得できたりと、法律上の「大人」としての権利の多くが認められるようになりました。

しかし、ここで多くの新成人や若者が勘違いしてしまうのが、「成人したんだから、お酒もタバコもギャンブルも解禁だよね?」という点です。答えは明確にNOです。競馬法における年齢制限は、民法上の成人年齢とは切り離され、依然として「20歳」のまま維持されています。

「未成年者」から「二十歳未満の者」へ:法の抜け穴を塞いだ改正

実は、この年齢制限を維持するために、法律の条文そのものが書き換えられたことをご存知でしょうか。これは非常に重要なポイントです。

以前の競馬法第28条には、「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない」と書かれていました。もし、この文言のままで民法改正(18歳成人化)を迎えていたら、「未成年者=18歳未満」となるため、自動的に18歳から馬券が買えるようになっていたはずです。

しかし、国はそのような自動解禁を許しませんでした。民法改正に合わせて、「未成年者」という言葉を意図的に削除し、以下のように書き換えたのです。

【競馬法第28条の改正(平成30年法律第59号による)】

改正前:「未成年者は、勝馬投票券を購入し…」

↓

改正後:「二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し…」

このように、法律の言葉を「未成年」という身分を示す言葉から、「二十歳未満」という具体的な年齢を示す言葉に変更することで、成人年齢に関係なく、ピンポイントで「20歳まではダメ」というルールを鉄壁のものにしました。これは競馬だけでなく、競輪、競艇(ボートレース)、オートレースといったすべての公営競技で同様の措置が取られています。

なぜ18歳で解禁されなかったのか?政府が懸念したリスク

- YUKINOSUKE

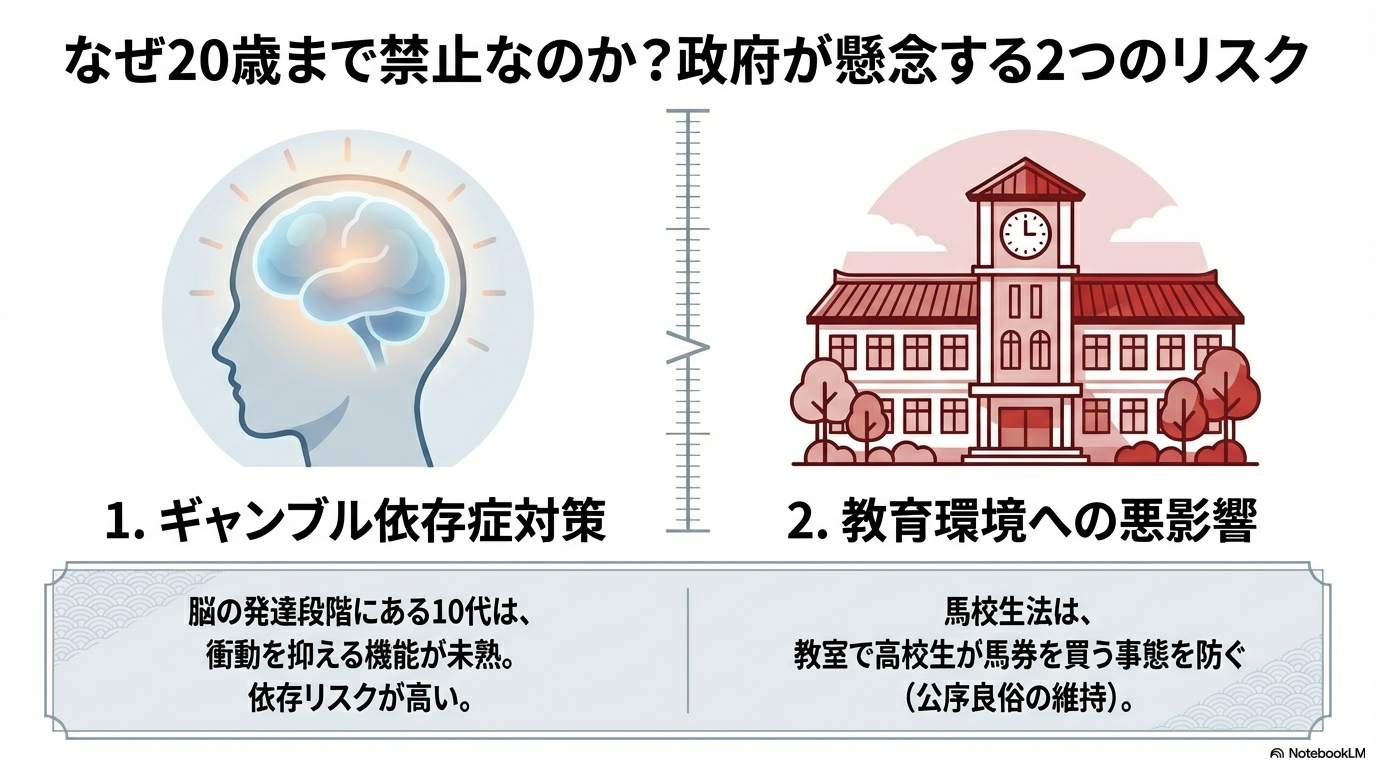

では、なぜ大人の仲間入りをしたのに、競馬などの公営競技(とお酒・タバコ)だけは特別扱いなのでしょうか。これには政府や関係省庁による慎重な議論があり、主に2つの大きな理由が挙げられています。

医学的・心理学的な観点から、脳の発達段階にある10代後半の若者は、衝動的な行動を抑制する機能(前頭前野など)がまだ完全には成熟していないと言われています。そのような時期に、射幸心(偶然の利益を期待する心)を強く煽るギャンブルに触れることは、大人以上に依存症に陥るリスクが高いと判断されました。

18歳の多くは、まだ高校3年生です。もし18歳で競馬が解禁されれば、休み時間に教室でスマートフォンを取り出し、友人同士で馬券を買い、レース結果に一喜一憂するという光景が日常になるかもしれません。これは学校教育の場として決して好ましくない「公序良俗の乱れ」を招く恐れがあります。文部科学省や学校関係者からも強い懸念の声が上がり、これらを未然に防ぐために制限の維持が決定されました。

間違えやすい「できること」と「できないこと」

政府広報でも注意喚起されていますが、18歳成人ができるようになったこと(契約など)と、20歳までできないこと(飲酒・喫煙・公営競技)は明確に区別されています。自分の判断で契約ができるようになったからといって、すべての制限がなくなったわけではないので注意が必要です。

(出典:政府広報オンライン『18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。』)

つまり、あなたが18歳や19歳ですでに社会人として働き、立派に自立して税金を納めていたとしても、こと競馬に関しては法律上「保護されるべき対象」として扱われます。これはあなたの能力や責任感が否定されているわけではなく、社会全体で若者を守るための防波堤なのだと理解してください。

若年層の保護とギャンブル依存症対策

最大の理由は「ギャンブル依存症対策」と「青少年の健全育成」です。脳の発達段階にある10代後半は、衝動的な行動を抑制する機能がまだ完全には成熟していないと言われています。そのような時期に、射幸心(偶然の利益を期待する心)を煽るギャンブルに触れることは、依存症に陥るリスクを高める懸念があります。

維持された20歳制限の対象

競馬だけでなく、以下の公営競技(公営ギャンブル)はすべて20歳からのままです。

- 中央競馬・地方競馬

- 競輪(KEIRIN)

- 競艇(ボートレース)

- オートレース

また、教育現場からの懸念も大きな要因でした。もし18歳(高校3年生の多くが含まれます)で解禁してしまえば、休み時間に教室でスマホを取り出し、馬券を買ってレース結果に一喜一憂するという事態が起こりかねません。これは教育環境として好ましくないという判断が下されたのです。

実際に、政府広報オンラインでも「18歳から大人」というキャンペーンの中で、お酒やタバコ、公営競技については20歳という年齢制限が維持されることを強く注意喚起しています。

(出典:政府広報オンライン『18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。』)

つまり、あなたが18歳や19歳で社会人として働いていて、自分のお金で生活していたとしても、馬券を買うことは法律で禁止されています。これは「大人かどうか」という基準とは切り離された、別の法的枠組みであることをしっかりと理解しておく必要があります。

20歳の高校生なら馬券購入は可能か

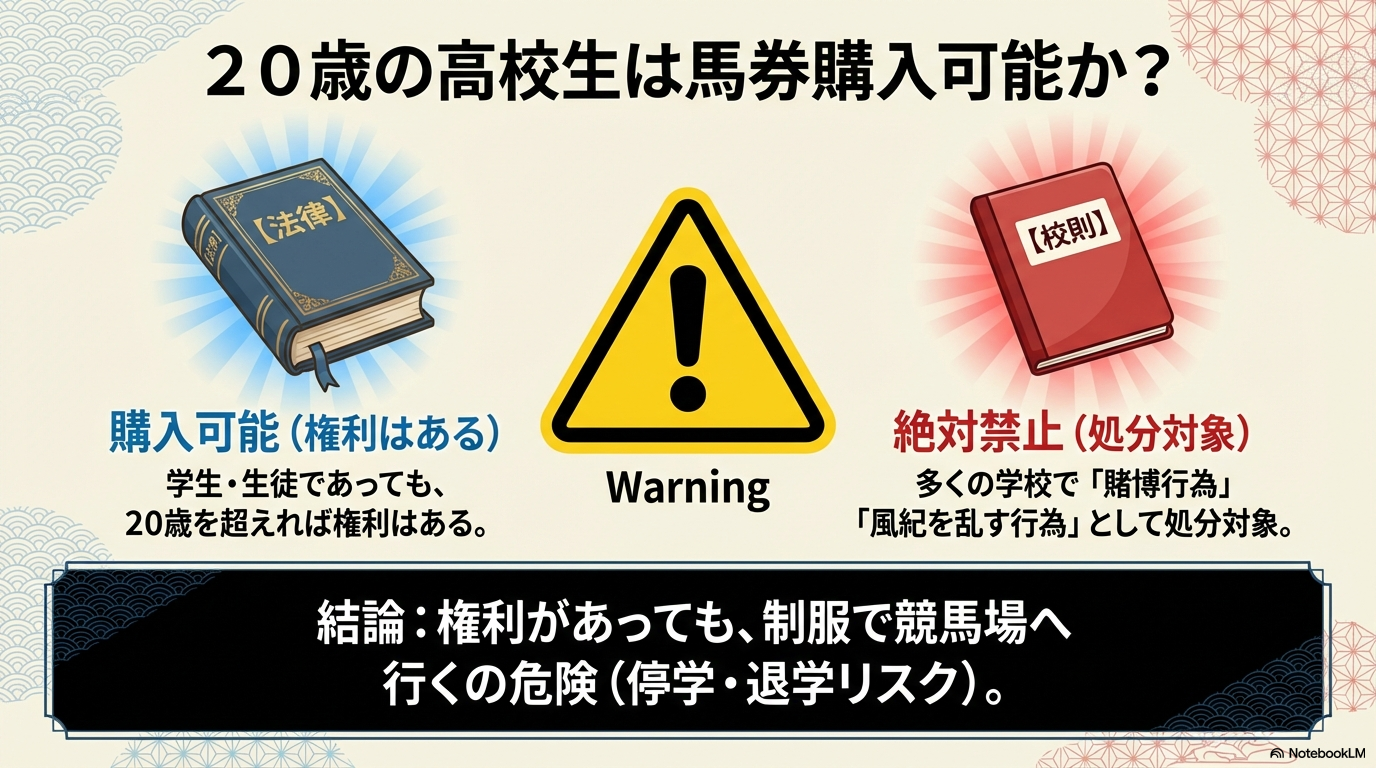

次に、非常にニッチですが、実際に検索されている重要な疑問について深掘りしていきましょう。「もし高校在学中に20歳を迎えた場合、馬券を買うことはできるのか?」という問題です。

「高校生で20歳なんてあるの?」と思われるかもしれませんが、留年や浪人を経て高校に入り直した場合や、働きながら定時制・通信制高校に通っている場合など、制服を着た20歳の高校生は意外と珍しくありません。また、高等専門学校(高専)の学生などもこのケースに当てはまることがあります。

あなたが高校に在籍していようと、制服を着ていようと、戸籍上の年齢が満20歳に達していれば、JRAや地方競馬の馬券を購入することは法律で認められた正当な権利です。

かつて存在した「学生禁止規定」の歴史

なぜこの疑問がこれほどまでに議論になるのかというと、過去の法律の記憶が強く残っているからです。少し歴史を振り返ってみましょう。

実は、2004年(平成16年)以前の古い競馬法第28条には、「未成年者」に加えて「学生・生徒」に対する明確な禁止規定が存在しました。当時は、たとえ22歳の大学生であっても、学校に籍を置いている限り馬券を買うことは違法だったのです。

昔の理屈(パターナリズム)

当時の法律では、「学生の本分はあくまで学業であり、勤労によらない不労所得(ギャンブルによる利益)を得ることは教育上好ましくない」という、明治・大正期から続く父権的干渉主義(パターナリズム)が根強く残っていました。

しかし、2000年代に入り「サッカーくじ(toto)」が導入された際、そちらは「19歳未満禁止(学生でも19歳以上ならOK)」というルールになりました。同じ公営ギャンブル・くじでありながら基準が違うのはおかしいという議論や、選挙権年齢の引き下げ議論などが重なり、法改正の機運が高まりました。

その結果、2005年(平成17年)1月1日に改正競馬法が施行され、この「学生・生徒」という項目が条文から完全に削除されました。これにより、現在のルールは非常にシンプルになりました。

「身分(学生かどうか)」に関係なく、「満20歳以上」であれば、誰でも馬券を購入できます。

JRAの公式サイトにある「よくある質問」でも、この点については明確に回答されています。

20歳以上の方であれば馬券を購入することができます。平成17年1月1日より法律が改正され、学生・生徒の方でも20歳以上であれば馬券を購入できるようになりました。

(出典:JRA公式『馬券(勝馬投票券)は何歳から購入できるのですか?』)

つまり、あなたが高校生であっても、大学生であっても、専門学生であっても、20歳の誕生日を迎えた瞬間から、堂々と馬券を購入する法的権利を得ることになります。実際に、大学の競馬サークルなどが活発に活動できるのも、この法改正のおかげなのです。

- YUKINOSUKE

法律と校則の「ねじれ」に潜むリスク

「じゃあ、明日から学校で競馬新聞を広げてもいいんだ!」と思った方、ちょっと待ってください。ここで手放しに喜んではいけません。「法律で許されていること」と「学校のルールで許されていること」は全くの別物だからです。

【重要】学校の校則リスク(処分対象の可能性)

ほとんどの全日制高校の校則(生徒指導規則)では、以下のような禁止事項が定められているはずです。

- 賭博行為の禁止(金銭を賭ける行為全般)

- 公営競技場への立ち入り禁止(パチンコ店、競馬場など)

- 風紀を乱す行為の禁止

- アルバイト以外の金銭授受の禁止

法律上は合法であっても、私立・公立を問わず、学校という組織に所属している以上、その組織のルールには従わなければなりません。

もし、制服姿で競馬場に行って補導員や警察に声をかけられた場合、法律違反ではないので逮捕されることはありません。しかし、学校に通報される可能性は極めて高いです。また、休み時間に教室でネット投票をしているのが教師に見つかった場合も同様です。

その際、「法律では許されています!」と反論しても、「でも校則違反だよね」の一言で論破されてしまいます。最悪の場合、以下のような処分が下るリスクがあります。

- 停学処分・自宅謹慎

- 指定校推薦の取り消し

- 部活動の出場停止

- (私立など厳しい学校の場合)退学勧告

「権利があるから」といって、大切な学校生活や進路を棒に振るような行動は慎むべきでしょう。もし20歳の高校生が競馬を楽しむのであれば、絶対に学校には持ち込まず、制服も着ず、プライベートな時間と空間でひっそりと楽しむのが大人のマナーかなと思います。

また、これから初めて馬券を買おうとしている方は、ネット投票の登録方法なども事前にチェックしておくと安心です。登録には本人確認書類が必要になるため、準備を整えてから大人の趣味として楽しみましょう。

詳細な手順については、当ブログのネット競馬の始め方!おすすめ購入サイトや銀行・税金の注意点の記事でも詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

競馬場への入場制限と子供の同伴ルール

「馬券はまだ買えないけれど、あの広大なターフやサラブレッドが疾走する姿を生で見てみたい」

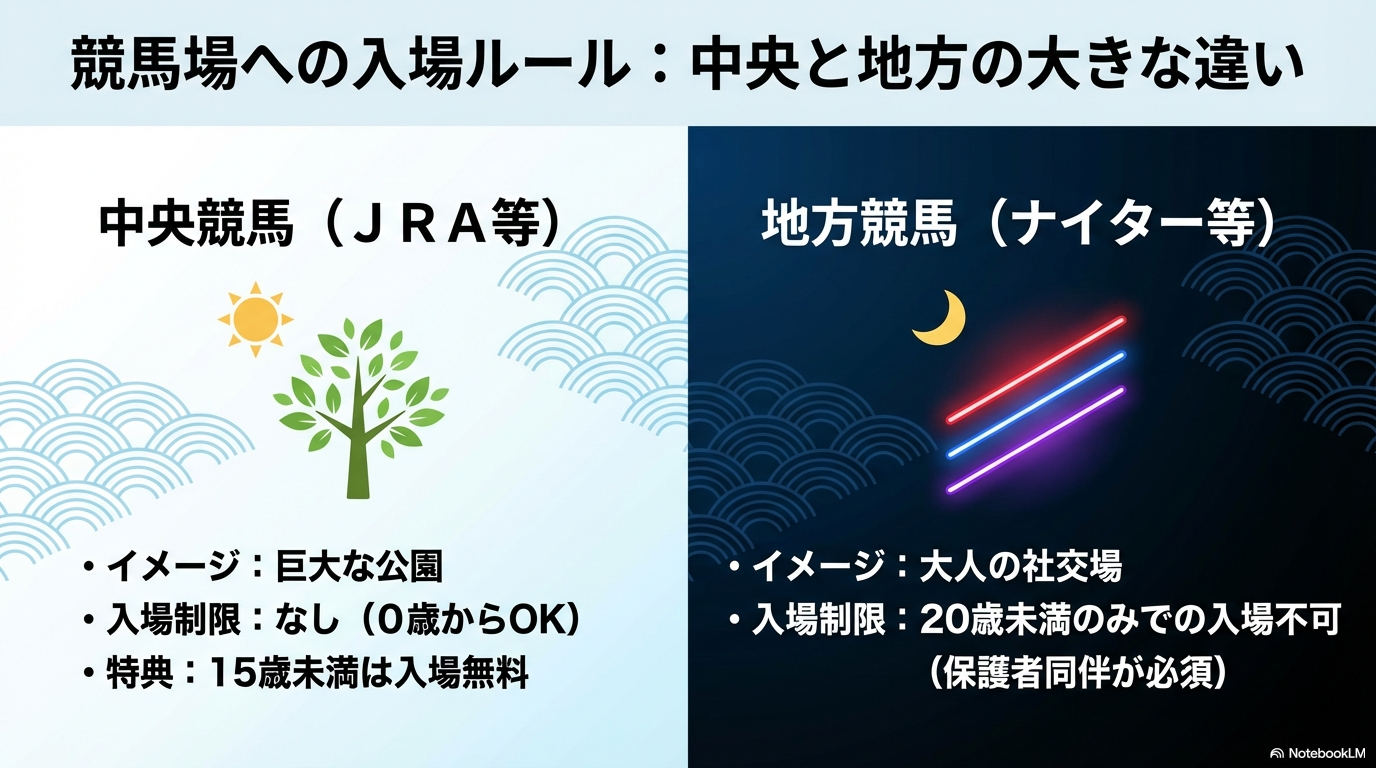

そう思うのは競馬ファン予備軍として素晴らしいことです。実は、競馬場という場所は「馬券を買う場所」であると同時に、「巨大なエンターテインメント施設」でもあります。しかし、ここでも「何歳から入れるのか?」という疑問には、場所によって全く異なる2つの答えが用意されています。具体的には、「JRA(中央競馬)」と「地方競馬(特にナイター開催)」でルールが180度違うことを知っておかなければなりません。

ここを混同してしまうと、せっかく現地に行ったのに入場を断られるという悲しい事態になりかねませんので、詳しく解説していきます。

JRA(中央競馬)はファミリー歓迎の「巨大公園」

まず、東京競馬場や中山競馬場、阪神競馬場などを運営するJRA(日本中央競馬会)の場合、年齢による入場制限は一切ありません。

未成年だけで遊びに行くことも可能ですし、ベビーカーを押した家族連れも大歓迎というスタンスです。それどころか、JRAは長年「馬事普及」や「地域貢献」の一環として、競馬場をファミリー向けのレジャー施設として進化させてきました。

JRA競馬場のすごいキッズサービス

- 入場料の免除:なんと15歳未満のお子様は入場料が無料です。

- 本格的な遊具:東京競馬場の「海賊船ダービー号」や、中山競馬場の「うまキッズルーム」など、遊園地顔負けの施設が無料で使えます。

- キャラクターショー:レース開催日には、戦隊ヒーローやプリキュアなどのショーが頻繁に開催されています。

私自身もよく家族を連れて行きますが、芝生エリアでテントを張ってピクニックをしている家族連れの姿は、もはやお馴染みの光景です。もしあなたが高校生で、友達と「競馬場のグルメを食べに行こう」と計画しているなら、JRAの競馬場は最高のスポットになるでしょう。ただし、指定席を利用する場合のみ注意が必要です。

指定席は「小学生から」大人料金

入場は無料でも、冷暖房完備の指定席エリアを利用する場合はルールが変わります。JRAでは「席をひとつ占有する」ことに対価が発生するため、基本的に小学生以上から大人と同額の指定席券が必要になります。未就学児であっても、膝上観戦ではなく席を使うならチケットが必要です。

地方競馬(ナイター)は「大人の社交場」としての規制

一方で、気をつけなければならないのが地方競馬です。特に、大井競馬場(東京シティ競馬:TCK)や川崎競馬場など、都心に近く「ナイター開催」を行っている競馬場では、入場ルールが非常に厳格です。

例えば、イルミネーションが綺麗なことで有名な大井競馬場では、公式ルールとして以下の制限を設けています。

20歳未満のみでのご入場はできません。

ただし、20歳以上の方同伴の場合はご入場いただけます。

なお、年齢を確認できる身分証等をご提示していただく場合があります。(出典:東京シティ競馬『大井競馬場へのご入場について』)

これは、「夜の興行であること」や「アルコールの提供が盛んであること」から、青少年の補導防止やトラブル回避を目的とした自主規制です。JRAが「昼間の公園」なら、ナイター競馬は「夜のビアガーデン」に近い雰囲気だと思ってください。

- YUKINOSUKE

| 比較項目 | JRA(中央競馬) | 地方競馬(例:大井) |

|---|---|---|

| 未成年の入場 | 可能(子供だけでもOK) | 原則不可(保護者同伴必須) |

| 入場料 | 15歳未満は無料 | 競馬場による(多くは無料) |

| 主な時間帯 | 9:00〜16:30頃 | 14:00〜21:00頃 |

| 雰囲気・客層 | ピクニック、ファミリー | 会社帰り、カップル、観光客 |

特に注意が必要なのが、「19歳のカップル」や「大学生グループ」です。「SNSで見たトゥインクルレースが綺麗だから行ってみよう!」と出かけても、入り口の警備員さんに身分証の提示を求められ、20歳未満であることが発覚すると入場を断られてしまいます。

「せっかく来たのに門前払い」という悲劇を避けるためにも、地方競馬、特に夜間の開催に行く際は、メンバー全員が20歳を超えているか、あるいは保護者役となる20歳以上の大人が一緒にいるかを必ず確認するようにしてください。

保護者とは?

ここでいう「保護者」は、必ずしも親である必要はありません。20歳以上の友人や先輩が同伴していれば「保護者同伴」とみなされ、入場できるケースがほとんどです。

中央競馬や地方競馬の観戦をより楽しいたい方は、当ブログの競馬観戦の持ち物と防寒対策!冬も快適に楽しむ必需品リストの記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

騎手や厩務員の受験資格にある年齢制限

- YUKINOSUKE

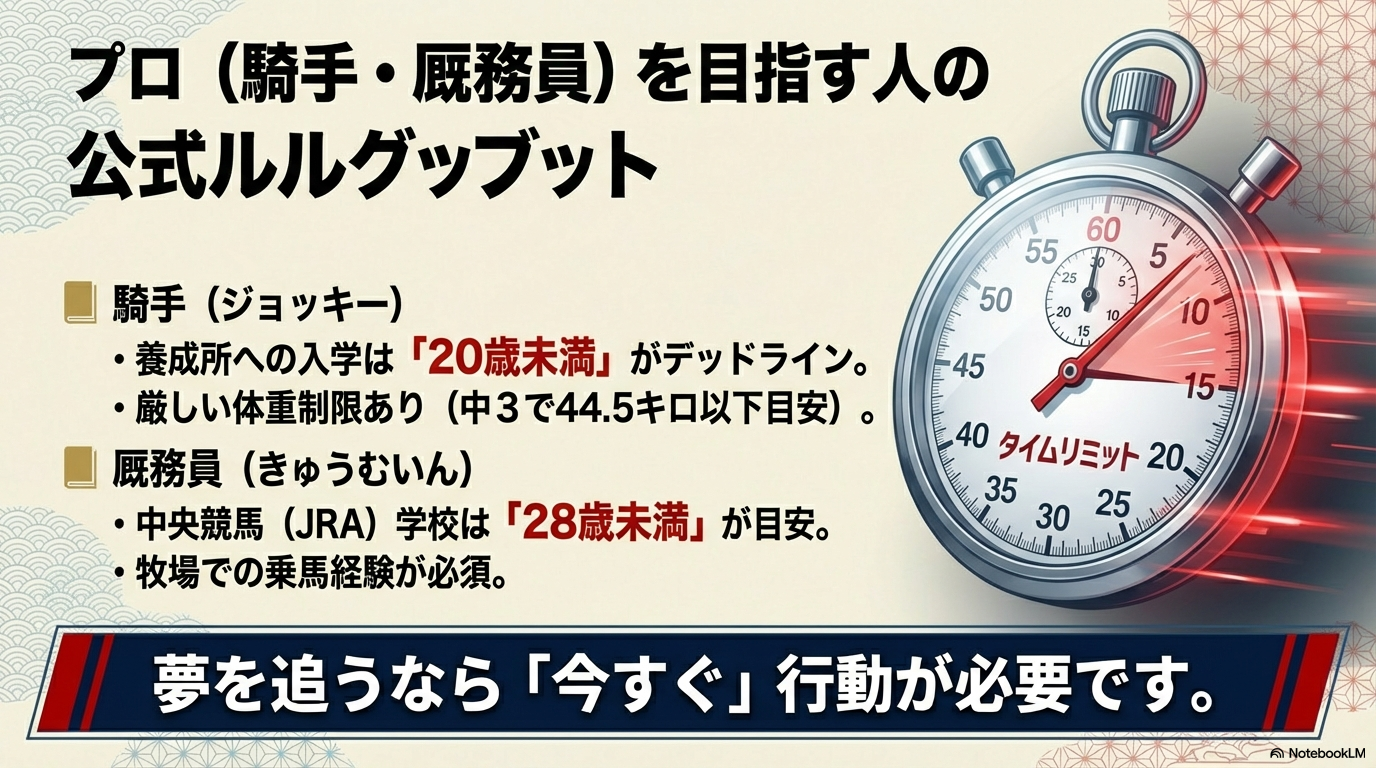

競馬を見る側ではなく、「やる側」、つまり騎手(ジョッキー)や厩務員(きゅうむいん)といったプロのホースマンとして働くことを夢見ている方にとって、「競馬は何歳から」という問いは、単なるルールではなく「人生を左右するタイムリミット」を意味します。

「いつかやりたい」では済まされない、競馬界特有の厳格な年齢の壁について、職種別にそのリアルな実情を深掘りしていきましょう。

騎手(ジョッキー):選ばれし者の狭き門と「20歳の壁」

華やかな勝負服を着て、数万人の歓声を浴びながらターフを駆ける騎手。この職業に就くための道は、日本のスポーツ界の中でもトップクラスに狭く、そして期間が限定されています。

日本で騎手になるには、基本的に以下のどちらかの養成機関に入学し、免許試験に合格しなければなりません。

- JRA(中央競馬):JRA競馬学校(千葉県白井市)

- NAR(地方競馬):地方競馬教養センター(栃木県那須塩原市)

そして、この両方に共通する最大の障壁が、「20歳未満」という入学年齢の上限です。

JRA競馬学校(騎手課程)の受験資格

応募資格は「入学する年の4月1日時点で15歳以上20歳未満」と定められています。つまり、中学校を卒業してから、最大でも5回程度しか受験チャンスがありません。

しかし、年齢以上に受験者を苦しめるのが「体重制限」です。募集要項には年齢ごとに細かく体重の上限が設定されており、成長期にある10代の少年少女にとって、この数値を維持することは並大抵の努力ではありません。

| 年齢区分 | 体重上限 |

|---|---|

| 中学3年生(15歳) | 44.5kg以下 |

| 高校1年生相当(16歳) | 46.0kg以下 |

| 高校3年生相当(18歳) | 48.0kg以下 |

| 19歳 | 49.0kg以下 |

※正確な数値は毎年の募集要項によって変動するため、必ず公式サイトをご確認ください。

もし身長が伸びてしまい、骨格的にこの体重を維持できなくなれば、たとえ騎乗技術が優れていても、年齢が若くても、騎手への道は閉ざされます。高校を卒業してから、あるいは大学を出てから「やっぱり騎手になりたい」と思っても、制度上、JRAの騎手になる道はほぼ残されていないのが厳しい現実です。

視力要件の緩和

かつては「裸眼視力」が必須でしたが、現在は「両眼で0.8以上(矯正可)」と緩和され、ソフトコンタクトレンズの使用が認められています。目が悪いからといって諦める必要はなくなりました。

(出典:JRA日本中央競馬会『競馬学校 騎手課程生徒募集要項』)

ちなみに、騎手体重については、こちらの記事中央競馬の騎手体重|厳しい制限とプロの減量法を解説でも詳しく解説しています。「騎手体重」をもっと深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

地方競馬(NAR)という選択肢と可能性

「JRAはダメだったけど、どうしても騎手になりたい」という場合、地方競馬の騎手を目指す道があります。基本的な年齢制限(20歳以下)はJRAと同様ですが、地方競馬教養センターには、乗馬経験者を対象とした「短期騎手課程」などの枠が設けられることがあります。

それでも、一般的には20代半ばからの騎手デビューは極めて異例です。「騎手になりたいなら、中学生のうちに覚悟を決める」。これが競馬界の鉄則と言えるでしょう。

厩務員(きゅうむいん):セカンドキャリアと「28歳の壁」

騎手への道が閉ざされたとしても、競走馬に携わる夢を諦める必要はありません。馬の世話や日々の調教を担当し、担当馬と二人三脚で勝利を目指す「厩務員」という仕事があります。

厩務員は騎手に比べて年齢制限が緩和されていますが、ここにも明確な「壁」が存在します。

1. JRAの厩務員を目指す場合

JRAの厩舎で働くためには、JRA競馬学校の「厩務員課程」を卒業する必要があります。この応募資格には、基本的に「28歳未満」という年齢上限が設けられています。

また、厩務員課程に入るためには、育成牧場などでの「乗馬経験(競走馬の騎乗経験)」が必須です。一般的なキャリアパスとしては以下のようになります。

- 高校・大学を卒業

- 北海道などの育成牧場に就職し、2〜3年修行する

- 技術を身につけた上で、20代半ばでJRA競馬学校を受験する

つまり、30歳を過ぎてから未経験でJRAの厩務員を目指すのは、制度上非常に困難です。

2. 地方競馬の厩務員を目指す場合

一方で、大井競馬場や園田競馬場などの「地方競馬」の厩務員であれば、年齢制限はかなり柔軟になります。厩舎によっては、30代や40代、場合によってはそれ以上の年齢であっても、やる気と体力、そして馬への愛情があれば採用してくれるケースがあります。

【注意】それでも「若さ」は武器になる

厩務員の仕事は、500kg近いサラブレッドを相手にする重労働です。早朝2時、3時から体を動かす過酷な環境であるため、やはり体力のある若い人材が好まれる傾向にあります。もし転職を考えているなら、1歳でも若いうちに行動を起こすことを強くおすすめします。

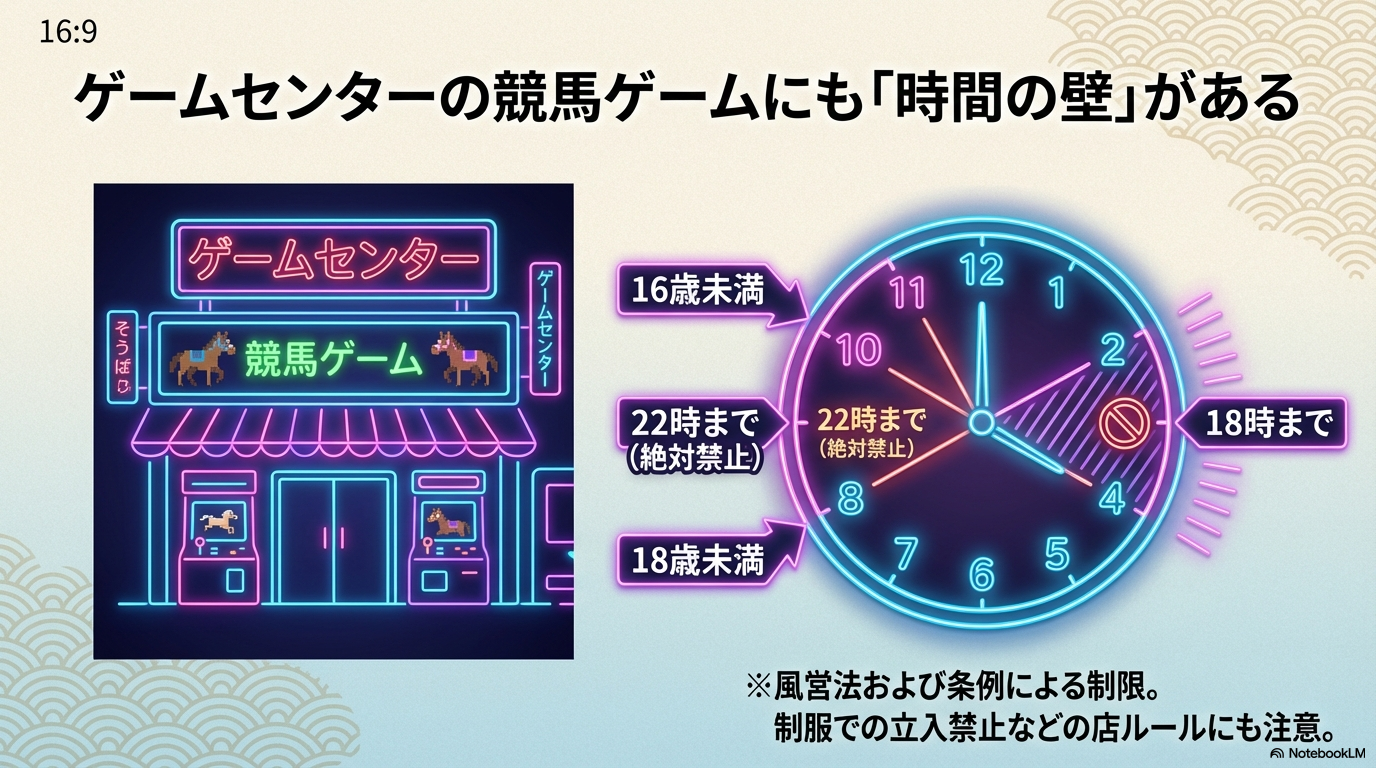

ゲームセンターにある競馬ゲームの制限

- YUKINOSUKE

最後に、少し視点を変えて「ゲームセンター」について解説します。最近のゲームセンターには、「StarHorse(スターホース)」シリーズや「GI-HORSEPARK」など、実況も映像も本物そっくりの本格的な競馬メダルゲームが設置されています。これらは馬券を買えない未成年の方でも、馬主気分や予想の興奮を味わえる非常に人気なコンテンツです。

ここで重要なのが、「ゲーム機自体には年齢制限がなくても、ゲームセンターという『場所』に法律の壁がある」という点です。

ゲームセンターは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」に基づく「第五号営業」という区分に分類されます。そのため、たとえ健全なメダルゲームであっても、入場できる時間帯については法律や各都道府県の「青少年健全育成条例」によって厳格に定められています。

具体的には、以下の年齢区分による入場規制が敷かれています。

【年齢別】ゲームセンターの入場制限ルール(一般的な目安)

- 16歳未満の方:

原則として夕方18時以降の入場は禁止されています。

※ただし、2016年の法改正により、保護者同伴であれば22時まで入場可能となっている地域(都道府県)も多くあります。 - 18歳未満の方:

夜22時以降の入場は一切禁止されています。

※こちらは保護者が同伴していても例外はなく、即座に退店を求められます。

特に注意が必要なのは、「自分はもう高校生だから大丈夫」と思っていても、18歳未満(17歳以下)であれば22時以降は店内にいるだけで補導の対象になるという点です。最近の競馬ゲームは育成要素が深く、夢中になってプレイしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。

22時を過ぎると、店員さんが巡回して身分証の提示を求めることが一般的です。ここで年齢をごまかしたり、居座ったりすると警察に通報され、補導されるケースもあります。せっかくの楽しい趣味が、親や学校を巻き込んだトラブルになっては元も子もありません。

制服での入店にも注意

また、時間帯に関わらず、多くのゲームセンターでは「制服姿の学生」に対して独自のルールを設けている場合があります。校則で「ゲームセンターへの立ち入り禁止」や「制服での遊戯禁止」となっている学校も多いため、法律の範囲内であっても、生徒指導の対象にならないよう自己管理が必要です。

本物の競馬と同じく、ゲームの競馬も「決められたルールと時間を守って遊ぶ」ことが、長く楽しむための鉄則です。

競馬は何歳から始める人にも役立つ情報

ここまでは法律やルールの話をしてきましたが、ここからは「これから競馬を始めたい!」という20歳以上の初心者さんに向けて、より実践的で役立つ情報をお届けします。最初の一歩をスムーズに踏み出すためのガイドとして活用してください。

ネット投票に必要な年齢確認と身分証明

- YUKINOSUKE

現代の競馬ファンの多くは、競馬場の窓口に並ぶのではなく、自宅や外出先からスマートフォンを使って馬券を購入しています。JRAの「即PAT(ソクパット)」や、地方競馬全場の馬券が買える「楽天競馬」「SPAT4」といったネット投票サービスは非常に便利ですが、その利便性の裏側には、未成年者の利用を徹底的に排除するための金融機関レベルの厳格な本人確認システム(KYC)が存在します。

「スマホなら顔が見えないからバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。ネット投票の登録プロセスは、対面での確認以上に誤魔化しが効かない仕組みになっています。ここでは、その具体的な審査フローと、なぜ年齢詐称が不可能なのかを詳しく解説します。

1. 公的書類による本人確認(eKYCの導入)

ネット投票会員に登録するためには、公的機関が発行した、氏名・住所・生年月日が明記された本人確認書類の提出が義務付けられています。最近では、スマートフォンのカメラで身分証と自分の顔を撮影して送信する「eKYC(オンライン本人確認)」が導入されており、他人の免許証を勝手に使ってなりすますといった行為もシステム的にブロックされます。

有効な本人確認書類の一例は以下の通りです。

- 運転免許証・運転経歴証明書(最も一般的で審査がスムーズです)

- マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチックカード)

- パスポート(所持人記入欄があるもの、または別途住所確認書類が必要な場合あり)

- 在留カード・特別永住者証明書

学生証や健康保険証では登録できない場合も

多くのネット投票サービスでは、顔写真のない「健康保険証」や、公的な身分証とはみなされない「学生証・生徒手帳」だけでは登録できない、あるいは追加の書類(住民票など)が必要になるケースがほとんどです。審査基準は年々厳格化しています。

2. 銀行口座紐付けによる「二重のロック」

身分証の提出以上に強力なハードルとなるのが、「決済用銀行口座の登録」です。

ネット投票を利用するには、馬券代を入金し、払戻金を受け取るための銀行口座を紐付ける必要があります。ここで決定的なルールがあります。それは、「投票会員の名義と、銀行口座の名義は完全に一致していなければならない」という鉄の掟です。

- 投票アカウント名:登録しようとしているあなたの名前

- 銀行口座の名義:登録しようとしている銀行口座のカナ氏名

この2つがシステム上で照合され、一文字でも異なれば登録はエラーとなります。銀行口座を開設する時点で、すでに銀行側による厳格な本人確認と反社チェックが完了しているため、この「銀行情報」を利用することで、JRAや地方競馬主催者は確実な年齢確認を行っているのです。

3. 親の口座を使えばバレない?絶対にやってはいけない理由

20歳未満の方が「親の身分証」と「親の銀行口座」を勝手に持ち出して登録しようとするケースが稀にありますが、これは絶対にやってはいけません。システム上は通るかもしれませんが、それはもはや「年齢詐称」というレベルを超えて、「電子計算機使用詐欺罪」や「窃盗罪」、「不正アクセス禁止法違反」といった重大な犯罪行為に該当します。

家族間でも犯罪になります

親の同意があったとしても、法律上は「なりすまし」による不正登録です。また、最近の銀行口座連携は、登録時に銀行側のサイトに遷移し、ワンタイムパスワードや生体認証(スマホの顔認証や指紋認証)を求められることが一般的です。親のスマホを盗み見て操作しない限り登録は完了しませんし、発覚すれば親の銀行口座自体が凍結されるリスクもあります。

結論:システム上の抜け道は存在しない

登録画面で生年月日を入力する際、システムはバックグラウンドで提出された身分証データや銀行口座の登録情報と照合を行います。入力された生年月日が20歳未満であれば、登録ボタンを押した瞬間に自動的に処理が停止されます。

アナログな時代であれば「童顔だから年齢確認された」といった話もありましたが、デジタル化された現代のネット投票においては、「1日でも誕生日が足りなければ、システムが冷徹に弾く」という挙動しかしません。裏技や抜け道を探す時間は徒労に終わります。

もしあなたが現在19歳なら、最高のデビュー戦を飾るために、今は軍資金を貯めながら競馬の知識を深める準備期間に充ててください。20歳の誕生日の朝、堂々と自分の名前と口座で登録を済ませ、最初の一票を投じる瞬間は、きっと格別な体験になるはずです。

馬券を買う初心者におすすめのアプリ

- YUKINOSUKE

いざ馬券を買える年齢になり、「よし、やってみよう!」と思っても、App StoreやGoogle Playには無数の競馬アプリが並んでいて、どれを入れればいいのか迷ってしまいますよね。変なアプリを入れて高額な予想を売りつけられたりするのは避けたいところです。

結論から言うと、初心者のうちは「JRA公式アプリ」と「netkeiba(ネットケイバ)」の2つさえ入れておけば完璧です。私が初心者の頃に使ってよかった、そして今でも愛用しているこの2つの「必須アプリ」について、なぜおすすめなのか、その具体的な活用術を深掘りして解説します。

1. JRAアプリ(映像視聴と馬券購入の決定版)

まず最初に入れるべきは、2023年9月にリリースされたばかりのJRA公式アプリです。これが出るまでは、実はJRAには公式のスマートフォンアプリが存在しませんでした。このアプリの登場は、私たち競馬ファンにとって「革命」と言えるほど便利なものでした。

最大のメリットは「全レースのライブ映像が無料で見られる」ことです。

以前は、グリーンチャンネル(有料放送)などを契約しないとリアルタイムでレースを見ることが難しかったのですが、このアプリなら簡単な利用登録をするだけで、北海道から九州まで、その日行われている全ての中央競馬のレースをライブ観戦できます(※数十秒の遅延はあります)。

JRAアプリのここが凄い!

- 完全無料:月額料金なしでレース映像が見放題。

- 馬券連携:「ネット投票連携」機能を使えば、生体認証(顔認証や指紋認証)でログインでき、面倒な加入者番号の入力をスキップしてスムーズに馬券が買えます。

- 馬券メモリアル:自分が買った馬券を「デジタルイメージ」としてアプリ内に保存できます。的中した記念馬券を画像としてコレクションできる、初心者にはたまらない機能です。

- キャンセルの通知:「出走取消」や「騎手変更」などの重要情報がプッシュ通知で届くので、買い間違いを防げます。

公式ならではの正確な出馬表やオッズ確認機能も見やすく、広告も入らないためストレスフリーです。「見る」「買う」「残す」がこれ一つで完結するため、まずはこのアプリをインストールすることから競馬ライフを始めましょう。

2. netkeiba(情報の宝庫・最強のデータベース)

JRA公式アプリが「テレビと財布」の役割だとしたら、netkeiba(ネットケイバ)は「辞書と新聞」の役割を果たします。利用者数1,700万人以上を誇る、日本最大級の競馬情報サービスです。

このアプリの強みは、なんといっても「圧倒的なデータベース」にあります。

例えば、レースに出走する馬の名前をタップするだけで、以下のような情報が一瞬で分かります。

- 過去の成績:前回のレースで何着だったか、タイムは良かったか。

- 血統情報:お父さんはディープインパクトなのか、お母さんは誰か。

- 掲示板:その馬を応援しているファンの口コミや、調子に関するウワサ。

- ニュース:レースに向けた調教後の馬体重や、騎手・調教師のコメント。

無料版でも十分戦えます

netkeibaには有料プラン(プレミアムコースなど)もありますが、初心者のうちは「無料版」で全く問題ありません。馬柱(出走表)やニュース、掲示板などの基本機能は無料開放されており、それだけでも予想のヒントが山のように手に入ります。

また、netkeibaの掲示板は「みんなの予想」を見るのにも最適です。「この馬は雨の日に強いよ」「前回の負けは不利があったから今回は巻き返すはず」といった、先輩ファンたちの書き込みを見るだけでも勉強になりますし、自分の予想の裏付けにもなります。

【結論】この2つの「二刀流」が最強

私のおすすめの使い方は、この2つを組み合わせて使うことです。

| アプリ名 | 主な役割 | おすすめの利用シーン |

|---|---|---|

| netkeiba | 予習・情報収集 | レース前日や当日の朝、電車移動中などに「どの馬が強そうか」を調べる時に使う。 |

| JRAアプリ | 購入・観戦 | いざ馬券を買う時や、レース発走時刻にライブ映像を見る時に使う。 |

まずはnetkeibaで情報を仕入れて予想を組み立て、決まった買い目をJRAアプリでスムーズに購入し、そのままライブ映像で応援する。この流れを作れれば、あなたはもう立派な競馬ファンです。どちらも無料で始められるので、食わず嫌いせずに両方ダウンロードしてみてくださいね。

ちなみに、競馬新聞については、こちらの記事競馬新聞のコンビニ販売時間は?2025年版買い方とプリント手順でも詳しく解説しています。「競馬新聞」に興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。

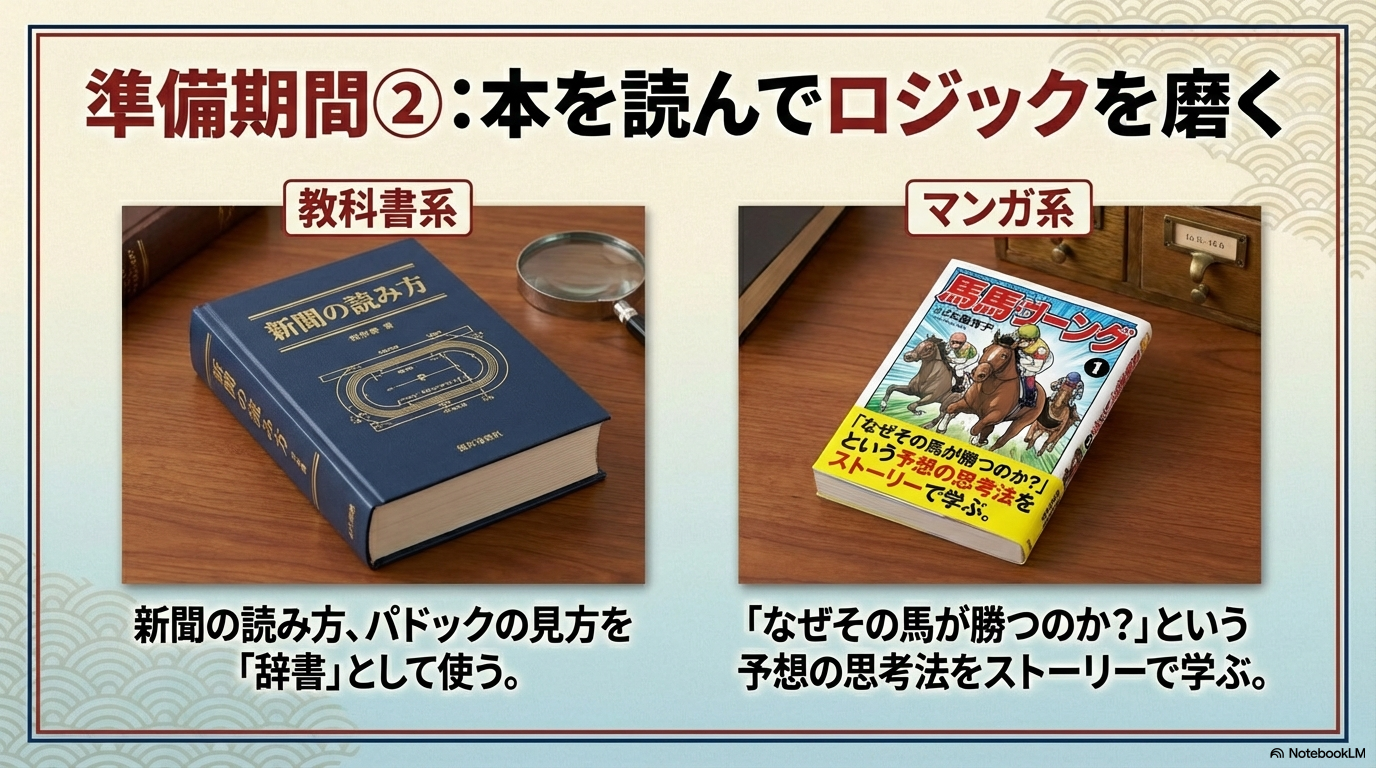

基礎知識を学ぶためにおすすめの本

- YUKINOSUKE

インターネットやSNSには、最新のレース情報や個人の予想があふれていますが、それらはどうしても断片的な情報になりがちです。「そもそもなぜその馬を選んだのか?」「競馬新聞のこの数字は何を意味しているのか?」といった根本的な理解を深めるには、やはり体系的にまとめられた「本」が一冊手元にあると、学習のスピードと質が段違いに向上します。

とはいえ、書店の競馬コーナーに行くと、血統の専門書や難解な投資理論の本ばかりが並んでいて、どれを選べばいいか迷ってしまうことでしょう。そこで今回は、私が実際に読んで「これは初心者のバイブルになる」と確信した、タイプのことなる2冊を厳選してご紹介します。

辞書代わりにもなる鉄板の1冊『勝ち馬がわかる競馬の教科書』

まず最初におすすめしたいのが、池田書店から出版されている『勝ち馬がわかる競馬の教科書』(著:鈴木和幸)です。この本はそのタイトルの通り、競馬における「教科書」としての役割を完璧に果たしてくれる一冊です。

この本のおすすめポイント

- 競馬新聞(馬柱)の読み方が詳細に解説されている

- パドックでの馬体の見方や返し馬のチェックポイントが写真付きで分かる

- JRA全10競馬場のコース特徴と対策が網羅されている

- 「調教時計」や「持ち時計」の具体的な判断基準(タイムの目安)が載っている

著者の鈴木和幸氏は、競馬専門紙「競馬エイト」のトラックマン(記者)として長年活躍された大ベテランです。そのため、解説の内容にはプロの現場知識が詰まっていますが、語り口は非常に丁寧で初心者にも分かりやすく噛み砕かれています。

特筆すべきは、単なるルールの解説にとどまらず、「予想するための基礎体力」を養える点です。例えば、「逃げ馬が有利なコースはどこか」「調教タイムがどれくらいなら好調と言えるのか」といった、ネットで検索してもバラバラな答えしか出てこないような疑問に対し、明確な基準を示してくれます。

最初から最後まで通読する必要はありません。「パドックで馬のどこを見ればいいんだろう?」と疑問に思った時にそのページを開く、といった「辞書」のような使い方ができるのも、この本の大きな魅力です。長く使えるスタンダードな1冊として、本棚に置いておくことを強くおすすめします。

ロジカルな思考が楽しく身につく『マンガでわかる 勝つための競馬入門』

「活字ばかりの専門書だと、どうしても眠くなってしまう…」という方には、サンクチュアリ出版(オーパーツ・パブリッシング)の『マンガでわかる 勝つための競馬入門』(著:メシ馬 / 画:ねこあか)が最適です。

この本は、競馬知識ゼロの経理部女子「まや」が、競馬で勝つために奮闘するというストーリー仕立てのマンガ形式で進んでいきます。しかし、内容は決して子供だましではありません。著者は大手競馬情報サイト「netkeiba.com」や「フジテレビONE 競馬魂」などで活躍する気鋭の予想家・メシ馬氏であり、その中身は非常に実戦的かつロジカルです。

単なるルール説明本ではありません

多くの入門書が「馬券の買い方」や「用語解説」に終始しがちなのに対し、この本は「どうすれば競馬で勝てるのか(回収率を上げられるのか)」という核心部分に踏み込んでいます。

具体的には以下のような、中級者でもハッとするような視点がマンガで分かりやすく描かれています。

- 「強い馬」と「勝つ馬」の違い:能力が高くても、展開や適性が合わなければ負けるという競馬のメカニズム。

- 過剰人気の罠:「なぜこの馬が1番人気なのか?」を疑い、オッズの歪みを見つける考え方。

- 馬のストーリーを読む:前走で不利があった馬や、条件好転で激走する馬の見つけ方。

マンガでストーリーを楽しみながら、「なんとなく新聞の印通りに買う」という段階から、「自分で根拠を持って穴馬を探す」という段階へステップアップさせてくれる良書です。読み終わる頃には、競馬新聞を見る目がガラリと変わっているはずです。

まずは『マンガでわかる~』で競馬予想の「考え方」や「楽しさ」を感覚的に掴み、より詳細なデータや基準を知りたくなったら『教科書』で調べる。この2冊体制であれば、初心者を卒業するまでの道のりを最短距離で進むことができるでしょう。

より専門的な競馬本の解説については、こちらの記事競馬の本おすすめ13選!初心者から血統派まで目的別に解説でさらに詳しく解説しています。競馬本に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

未成年の購入禁止に関する罰則や注意点

- YUKINOSUKE

最後に、少し怖い話になりますが、非常に重要な「法律の落とし穴」についてお話しします。「未成年が馬券を買ってはいけない」というのは常識ですが、具体的にどのような行為が違反になり、どのような罰則やリスクがあるのかまで正しく理解している人は意外と少ないのが現状です。

「バレなきゃ大丈夫」「子供の遊びだから」という軽い気持ちで行った行動が、警察沙汰になったり、将来に傷をつけたりすることも十分にあり得ます。ご自身だけでなく、周りのご家族や友人を守るためにも、このセクションだけは必ず目を通してください。

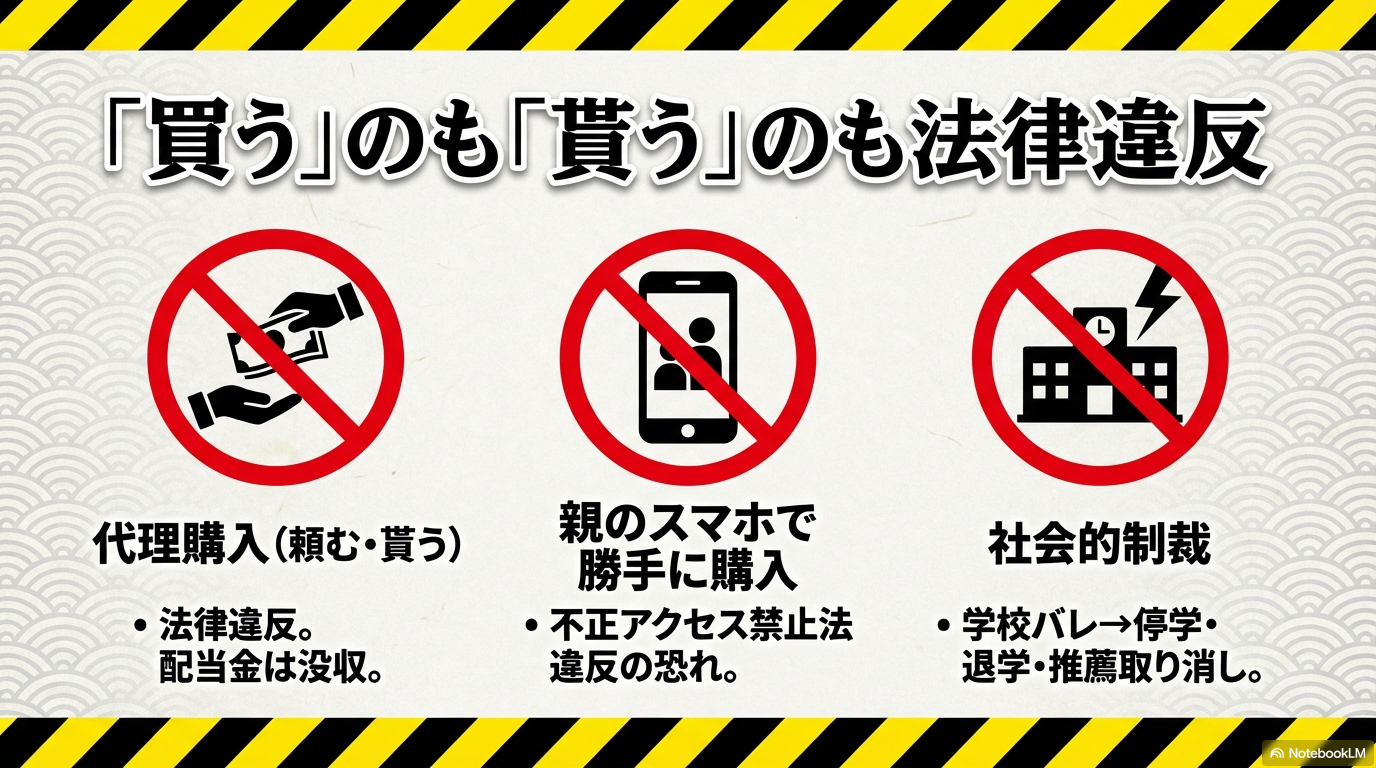

「買う」だけでなく「貰う」ことも法律違反

まず、競馬法第28条の条文をもう一度よく見てみましょう。ここには、多くの人が見落としている重要なキーワードが含まれています。

「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない」

この後半の「譲り受けてはならない」という部分が極めて重要です。これは、金銭のやり取りが発生しない「譲渡(プレゼント)」であっても、未成年者が馬券の権利を受け取る行為自体を禁じていることを意味します。

【よくある違法ケース:これらはすべてNGです】

- お年玉代わりの馬券:

競馬好きの親戚や祖父が、「この馬券が当たったらお前の小遣いにしていいぞ」と言って、未成年の子供に現物の馬券を渡す行為。これは渡した大人も、受け取った未成年も法に触れます。 - 代理購入の依頼:

未成年が成人した先輩や友人に現金を渡し、「僕の代わりにこの馬を買ってきてください」と頼む行為。たとえ窓口に行ったのが成人であっても、資金の出所が未成年であれば「実質的な購入」および「譲り受け」とみなされ、違法です。

「自分が窓口で買わなければ大丈夫」という認識は大きな間違いです。誰が買ったものであれ、未成年者が馬券(的中した場合の配当金を受け取る権利)を持つこと自体が許されないのです。

親のスマホを使ったネット投票は「犯罪」になる恐れも

現代において最もリスクが高く、かつ罪が重くなる可能性があるのが、スマートフォンを使ったインターネット投票(即PATなど)です。親御さんが競馬をやっている場合、そのスマホを子供が勝手に操作して馬券を買ってしまうケースが考えられますが、これは単なる「家庭内のいたずら」では済まされない、重大な犯罪行為に発展する可能性があります。

もし未成年者が親の承諾なしに、あるいは親のアカウントを使って馬券を購入した場合、以下の刑法や特別法に抵触する恐れがあります。

| 罪状・法令 | 概要 | リスク |

|---|---|---|

| 不正アクセス禁止法違反 | 他人のID・パスワードを無断で入力してログインする行為 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 電子計算機使用詐欺罪 | 虚偽の情報(親になりすます等)を与えて財産上の利益を得る行為 | 10年以下の懲役 |

| 窃盗罪 | 親の銀行口座から勝手にお金を使う行為 | (※親族相盗例により刑が免除される場合もあるが、行為自体は犯罪) |

「家族だからいいだろう」というのは通用しません。JRAや地方競馬のシステムに対して「自分は成人した会員本人である」と偽ってアクセスしている時点で、サイバー犯罪の一種とみなされる可能性があるのです。

発覚した場合のペナルティと「補導」

では、実際に未成年の馬券購入が発覚した場合、どうなるのでしょうか。「怒られて終わり」ではありません。

まず、金銭的なペナルティとして「没収」があります。競馬法では、未成年者が購入した馬券が的中していた場合でも、その配当金を受け取る権利は認められず、すべて没収される規定になっています。「当たったらラッキー、バレたら仕方ない」というギャンブルは成立しません。100万円当たっていても、手元には1円も残らないのです。

次に、社会的制裁です。未成年(特に20歳未満の学生・生徒)が競馬場や場外馬券売り場で馬券を購入しようとして警察官や警備員に見つかった場合、「補導(ほどう)」の対象となります。

- 警察による事情聴取:住所、氏名、学校名、親の連絡先を聞かれます。

- 学校・保護者への連絡:警察から親や学校に連絡がいきます。これにより、校則違反として停学や退学処分になるリスクがあります。

- 家庭裁判所への送致:悪質な場合や常習性がある場合は、家庭裁判所に送られ、少年審判を受ける可能性もあります(特に14歳以上の場合)。

特に注意が必要なのは、18歳・19歳の方です。2022年の民法改正で18歳・19歳は成人となりましたが、競馬を含む公営競技に関しては20歳未満の禁止規定が維持されています。政府広報でも注意喚起されている通り、法的成人であっても、競馬に関しては「20歳未満」という枠組みで規制を受けるため、依然として警察の介入対象となり得るのです。

(出典:政府広報オンライン『18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。』)

一時の好奇心やスリルを求めて馬券を買うことは、その後の人生に大きな影を落とすリスクと隣り合わせです。「20歳になるまで待つ」という時間は、競馬を長く健全に楽しむための準備期間だと捉え、今は知識を蓄えることに専念しましょう。

競馬は何歳からでも楽しめる趣味として

ここまで、法律や年齢制限、罰則といった少し堅苦しい「ダメなこと」を中心に解説してきました。「なんだか怖そうだな」「敷居が高いな」と感じてしまった方もいるかもしれません。しかし、これら厳格なルールは決して意地悪で存在しているわけではなく、あなた自身の身を守り、そして「競馬という素晴らしいスポーツ文化」を健全に未来へ残していくために不可欠な防波堤なのです。

私YUKINOSUKEが、これから競馬に出会うすべての方に伝えたい言葉があります。

「馬券は20歳から、感動は0歳から」

- YUKINOSUKE

これは私の持論ですが、真実だと思っています。ギャンブルとしての側面(馬券)には年齢制限がありますが、エンターテインメントやスポーツとしての側面には、年齢の壁など存在しません。0歳の赤ちゃんが広大な芝生の上で風を感じることも、10代の学生がアスリートとしてのサラブレッドの美しさに心を奪われることも、すべて立派な「競馬の楽しみ方」です。

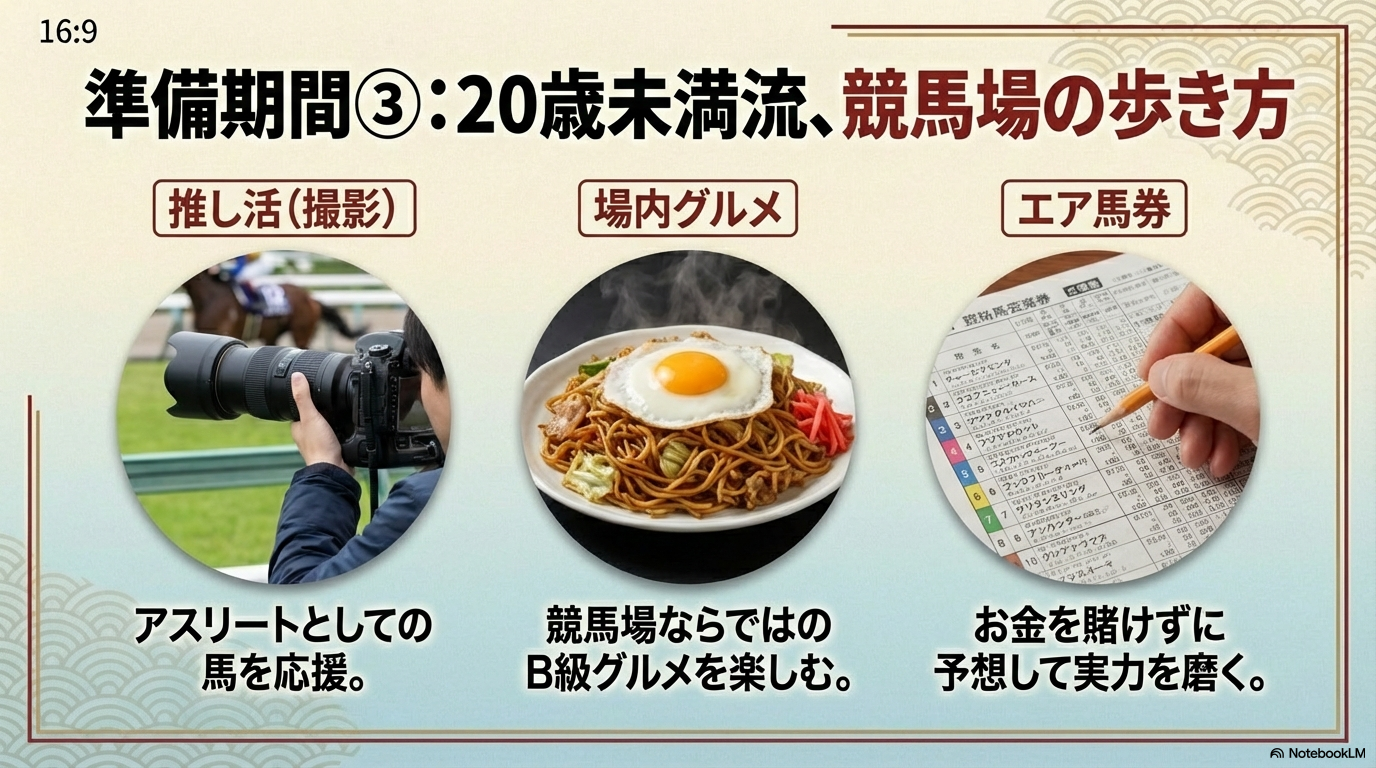

20歳未満だからこそできる「準備期間」の楽しみ方

- YUKINOSUKE

もしあなたが現在20歳未満で、「早く馬券を買いたいのに」とヤキモキしているなら、その期間を「最強の馬券師になるための準備期間」と捉え直してみてはいかがでしょうか。

実際にお金を賭けなくても、予想をすることは自由です。「エア馬券(シミュレーション)」として、自分なりに本命を決め、レース結果と照らし合わせる。これを繰り返してデータを蓄積しておけば、いざ20歳になってデビューした日に、いきなりベテラン並みの的中率を叩き出すことだって夢ではありません。

【年齢別】競馬の楽しみ方スタイル

競馬場は「賭ける場所」であると同時に「遊ぶ場所」でもあります。年齢に応じた楽しみ方を整理してみましょう。

| 年齢層 | 楽しみ方のメインテーマ | おすすめのアクション |

|---|---|---|

| 20歳未満 (高校生・大学生など) |

「スポーツ・推し活」 ドラマとデータを楽しむ |

|

| 20歳以上 (成人・社会人) |

「大人の勝負・投資」 責任を持ってスリルを楽しむ |

|

- YUKINOSUKE

初めて馬券を買う「その日」のために

競馬の歴史は、血統の歴史でもあります。父から子へ、母から子へと受け継がれていくドラマを知れば知るほど、レースは単なる「かけっこ」ではなく、壮大な「物語」に見えてくるはずです。この物語を読み解く力は、一朝一夕には身につきません。馬券が買えない今のうちに、過去の名馬のレース映像を見たり、血統の勉強をしたりして、知識の引き出しを増やしておいてください。

そして、ついに20歳を迎えた日。

初めて自分の判断でマークシートを塗り、自動券売機にお金を入れ、発券された小さな紙切れ(馬券)を手に取った時の感触。ゲートが開いた瞬間の心臓の鼓動。ゴール前の直線を、自分の本命馬が懸命に駆け抜けてくる時の、声が枯れるほどの絶叫。

その時に感じる「魂が震えるような興奮」は、ルールを守って待ち続けた人だけに訪れる、最高のご褒美です。それはきっと、あなたの一生の思い出になるはずです。

焦る必要はありません。競馬は逃げませんし、サラブレッドたちはいつでもあなたを待っています。まずはルールを守り、クリーンなファンのひとりとして、この奥深い世界への第一歩を踏み出してみてくださいね。

- YUKINOSUKE

コメント