競馬中継のクライマックス、ゴール前の激しい攻防の中で、実況アナウンサーが「モチが粘っている!」「オマワリサンが逃げる!」といった、思わず耳を疑うようなフレーズを叫ぶことがあります。これらは単なる比喩表現ではなく、実際にそう名付けられた競走馬たちの奮闘を伝えているのです。競馬の魅力は白熱したレース展開だけに留まりません。時に笑いを、時に感動を誘う個性豊かな馬名もまた、ファンを惹きつけてやまない大きな要素と言えるでしょう。

しかし、なぜこれほどまでにユニークな名前が生まれるのでしょうか。また、「名前は面白いけれど、本当に強いの?」といった素朴な疑問を抱く方も少なくないはずです。実は、これらの名前は単なる思いつきで付けられているわけではなく、馬主の深い想いやユーモア、そして守らなければならない厳格な命名ルールという背景が存在します。

この記事では、そんな競馬の「面白い名前」の世界を、あらゆる角度から徹底的に解き明かしていきます。まず、「JRAに却下された馬名の一覧はあるのか?」という疑問に答えつつ、馬名が決定するまでの裏側や命名ルールを詳しく解説。その上で、実況アナウンサー泣かせとして伝説になった「早口言葉みたいな馬の名前」や、複数の珍名馬が激突した奇跡のレースなど、語り草となっている具体的なエピソードを豊富に紹介いたします。

さらに、「面白い名前の馬がG1を勝った事例」を挙げながら、名前と実力の関係性にも鋭く迫ります。少し視点を変え、思わず赤面してしまうような「少し恥ずかしい馬の名前」の由来を探り、2025年現在もターフを沸かせている注目の現役珍名馬まで、その情報を網羅。定番の「かっこいい馬名ランキング」とは一味も二味も違う、奥深くも愛すべき珍名馬の世界へご案内します。この記事を読み終える頃には、あなたの競馬観戦が何倍も面白くなることをお約束します。

- YUKINOSUKE

- 面白い名前が生まれる背景と命名ルール

- 実況やレースを盛り上げた伝説の珍名馬たち

- 「名前は面白くても実は強い」G1を制した名馬

- 2025年も注目の現役珍名馬と今後の動向

競馬面白い名前が生まれる理由と命名ルール

- 競馬で面白い名前が生まれるのはなぜ?

- JRAに却下された馬名一覧はある?

- 思わず赤面?恥ずかしい馬の名前も

- 早口言葉みたいな馬の名前はスモモモ?

- 2025年も注目!面白い名前の現役馬

面白い名前が生まれるのはなぜ?

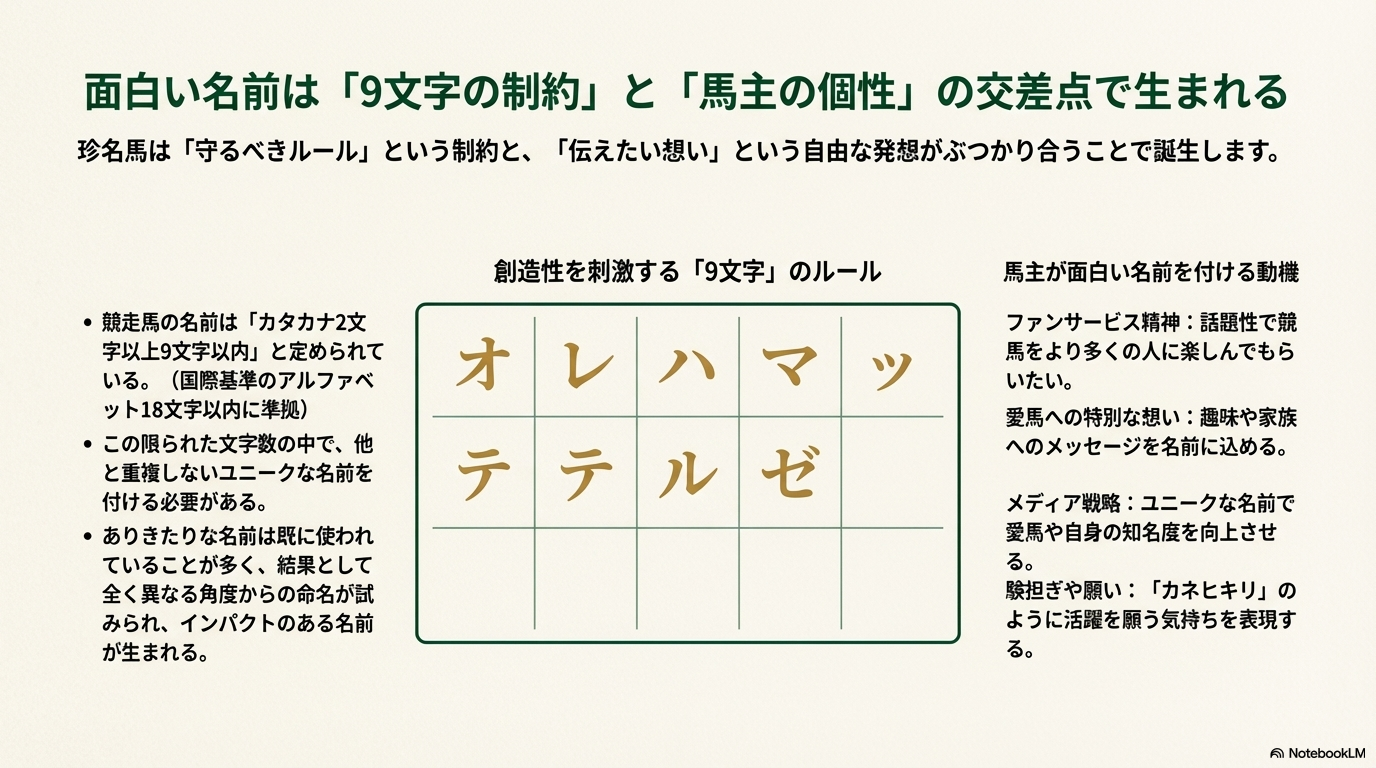

競馬で一際目を引く面白い名前、いわゆる「珍名馬」が誕生する背景には、馬主の豊かな個性や遊び心が大きく関わっています。ただし、競走馬の名前は馬主が全くの自由に決められるわけではなく、実はいくつかの厳格なルールを守った上で命名されているのです。結論から言うと、面白い名前は「守るべきルール」という制約と、「伝えたい想い」という自由な発想が交差する点で生まれる、一種の芸術作品とも言えるでしょう。

創造性を刺激する「9文字」のルール

まず、競走馬を命名する上での最も基本的なルールが、ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS)が定める「カタカナ2文字以上9文字以内」という文字数制限です。国際的な基準では「アルファベット18文字以内」とされており、日本のルールもこれに準拠する形となっています。この限られた文字数の中で、馬主は自身の愛馬に、他のどの馬とも重複しない唯一無二の名前を授けなければなりません。

この「9文字」という制約が、逆に馬主の創造性を掻き立てます。

- YUKINOSUKE

かっこいい名前や美しい名前を付けようとすると、他の馬主が既に考えた名前と似通ってしまうことも少なくありません。そこで、敢えて全く異なる角度から命名することで、他にはない強烈な個性を与えようとするのです。その結果として、ファンの記憶に深く刻まれる、インパクト抜群の面白い名前が誕生します。

馬主が面白い名前を付ける様々な動機

- ファンサービス精神:競馬をより多くの人に楽しんでもらいたいという想いから、話題性のある名前を付ける。

- 愛馬への特別な想い:自身の趣味や好きな言葉、家族へのメッセージなどを名前に込めることで、深い愛情を表現する。

- メディア戦略:ユニークな名前は新聞やテレビで取り上げられやすく、愛馬や自身の知名度向上に繋がる。

- 験担ぎや願い:「カネヒキリ(金を掘り出す)」のように、活躍を願う気持ちをストレートに表現する。

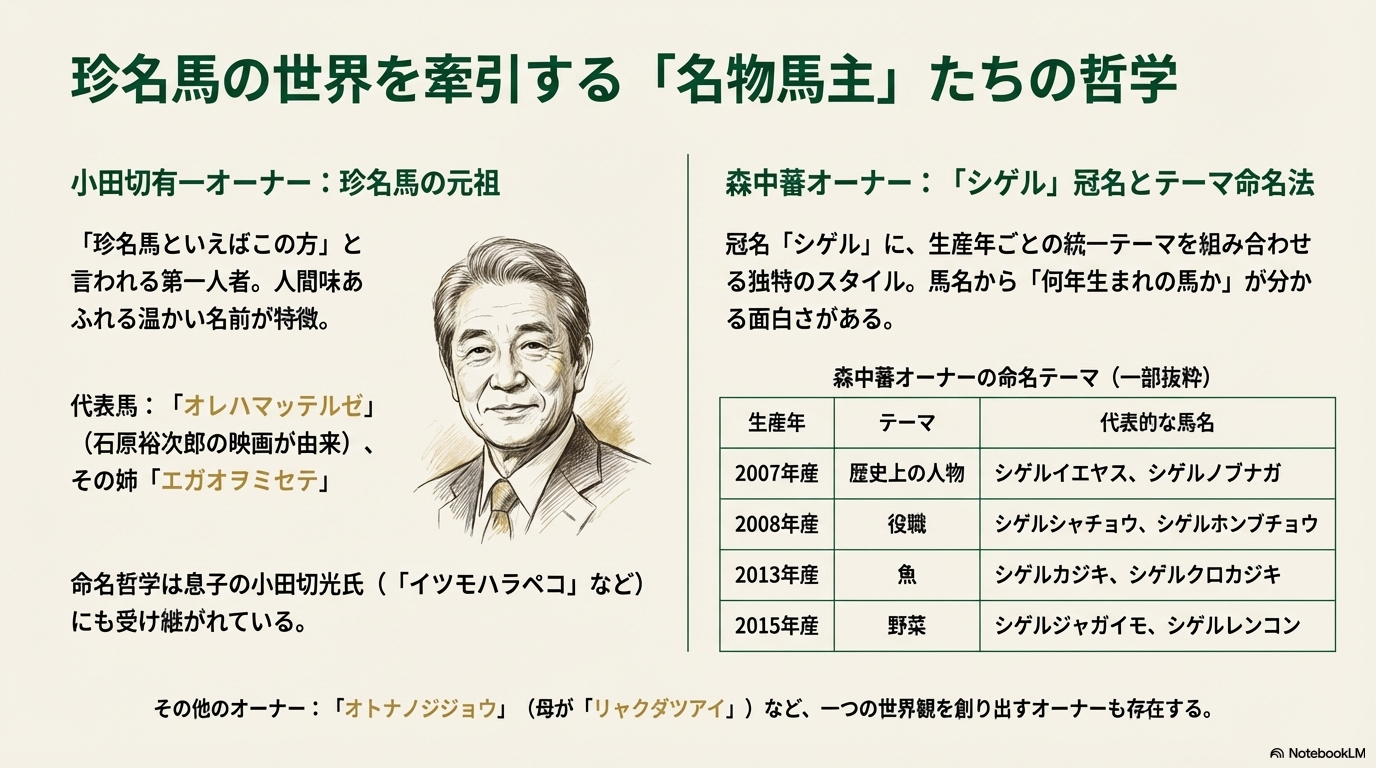

珍名馬の世界を牽引する「名物馬主」たち

競馬界には、その卓越した命名センスで知られる「名物馬主」が存在し、彼らの所有馬はデビュー前から常にファンの注目を集めます。

「珍名馬といえばこの方」と言われるほど、数々の記憶に残る馬名をターフに送り出してきました。「オレハマッテルゼ」(俳優・石原裕次郎さんの映画「俺は待ってるぜ」が由来)や、その姉である「エガオヲミセテ」など、人間味あふれる温かい名前が特徴です。さらに、そのご子息である小田切光さんも「イツモハラペコ」「ギンザデノムオトコ」といったユニークな名前を付けており、その命名哲学は世代を超えて受け継がれています。

冠名の「シゲル」に、その年に生まれた馬たちのテーマを統一するという独特のスタイルで知られています。これにより、馬名から「何年生まれの馬か」が分かるという面白さもあります。

| 生産年 | テーマ | 代表的な馬名 |

|---|---|---|

| 2007年産 | 歴史上の人物 | シゲルイエヤス、シゲルノブナガ |

| 2008年産 | 役職 | シゲルシャチョウ、シゲルホンブチョウ |

| 2013年産 | 魚 | シゲルカジキ、シゲルクロカジキ |

| 2015年産 | 野菜 | シゲルジャガイモ、シゲルレンコン |

| 2018年産 | 役職(2度目) | シゲルソウサイ、シゲルジョウム |

- YUKINOSUKE

「想像を掻き立てる」その他のオーナーたち

他にも、「オトナノジジョウ」の母が「リャクダツアイ」、同じ馬主の所有馬に「イロジカケ」「ヒメゴト」がいるなど、一つの世界観を創り出すオーナーや、世相を反映した「センテンスプリング」「バイガエシ」といった名前を付けるオーナーもいます。

このように、決められたルールの中でいかに個性を表現するかという馬主たちの情熱と哲学が、競馬の面白い名前を生み出す大きな理由と言えるでしょう。言ってしまえば、一つ一つの珍名は、馬主から愛馬へ、そして競馬ファンへと送られる、愛情とユーモアに満ちたメッセージなのです。

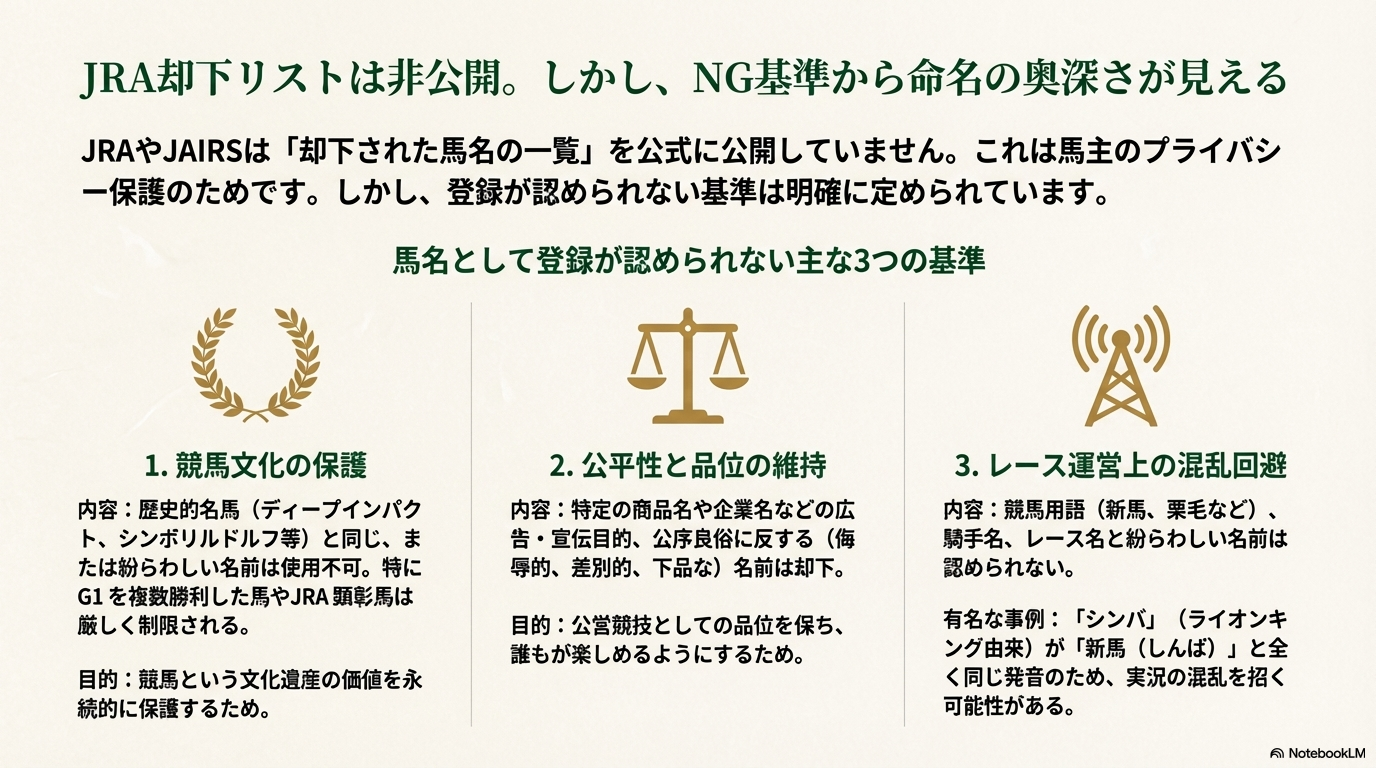

JRAに却下された馬名一覧はある?

「どんな面白い名前が却下されたんだろう?」と興味を持つ方は多いかもしれませんが、結論から申し上げますと、JRA(日本中央競馬会)や馬名の登録・管理を行うジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS)が、公式に「却下された馬名の一覧」を公開したことは一度もありません。その理由は、馬名の申請が馬主と登録機関との間で行われる非公開の個別手続きであり、申請内容の機密性や馬主のプライバシーを保護する必要があるためです。

しかし、リストが存在しないからといって、命名のルールが謎に包まれているわけではありません。むしろ、競馬の公平性と文化を守るために、どのような名前がNGとなるかについては明確な基準が設けられています。この基準を知ることで、馬主たちがどのような点に配慮しながら、あのユニークな名前を生み出しているのかをより深く理解することができます。

- YUKINOSUKE

馬名として登録が認められない主な基準

馬名登録には様々な規定がありますが、大きく分けると「競馬文化の保護」「公平性と品位の維持」「レース運営上の混乱回避」という3つの観点から判断されます。

競馬文化の保護に関するルール

競馬は単なるスポーツではなく、長い歴史を持つ文化でもあります。そのため、その歴史と伝統に敬意を払うためのルールが存在します。

歴史的名馬と同じ、または紛らわしい名前

「ディープインパクト」「シンボリルドルフ」「ウオッカ」など、競馬史に輝かしい功績を残し、ファンに愛された名馬の名前を再び使用することは原則としてできません。特に、G1レースを複数勝利した馬や、競馬の殿堂である「JRA顕彰馬」に選ばれた馬の名前は、競馬という文化遺産そのものであり、その価値を永続的に保護するために使用が厳しく制限されています。ただし、G1を勝っていない馬などの場合、登録抹消から一定期間が経過すれば再利用が可能なケースもあります。

公平性と品位の維持に関するルール

競馬は公営競技であり、幅広い年齢層のファンが楽しむエンターテインメントです。そのため、全ての参加者とファンが不快な思いをしないよう、公平性と品位を保つためのルールが定められています。

特定の商品名や企業名をそのまま使用するなど、馬名を広告媒体として利用する意図が明確な場合は許可されません。これは、レースの神聖さや公営競技としての品位を損なう可能性があるためです。

他人を侮辱・誹謗中傷する言葉、差別的な表現、過度に暴力的・反社会的な言葉、そして社会通念上許容されない下品な言葉などは、当然ながら却下されます。

レース運営上の混乱回避に関するルール

レースを円滑に、そして正確にファンへ伝えるために、運営上の混乱を招く可能性のある名前は厳しくチェックされます。

これが最もユニークなルールの一つかもしれません。有名な事例として、あるクラブ法人が「シンバ」という名前を申請したところ、却下されたのではないかという話があります。由来は「ライオンキング」の主人公ですが、競馬用語の「新馬(しんば)」と発音が全く同じです。もしこの馬が未勝利戦を走っている時に実況アナウンサーが「先頭はシンバ!」と叫んだら、視聴者は「え?このレースは新馬戦だったの?」と混乱してしまいます。このように、レースの種類、毛色(栗毛、芦毛など)、騎手名、レース名といった競馬用語と紛らわしい名前は、正確な情報伝達を妨げるため認められないのです。

意外な落とし穴「アルファベット表記」

カタカナ表記では全く違う名前でも、国際レースへの出走を想定したアルファベット表記にした際に、既存の馬と酷似している場合も却下されることがあります。特にフランス語由来の名前などで、冠詞の「Le」や「Les」が付くか付かないかで、カタカナの響きは変わってもアルファベット表記がほぼ同じになってしまうケースがあり、馬主にとっては悩ましい問題です。

これらの厳しいルールがあるからこそ、馬主は知恵と工夫を凝らします。そして、その制約を見事にクリアしてターフに登場する珍名馬たちは、単に「面白い」だけでなく、「考え抜かれた珠玉のネーミング」として、より一層の輝きと物語性を放つのです。

思わず赤面?恥ずかしい馬の名前も

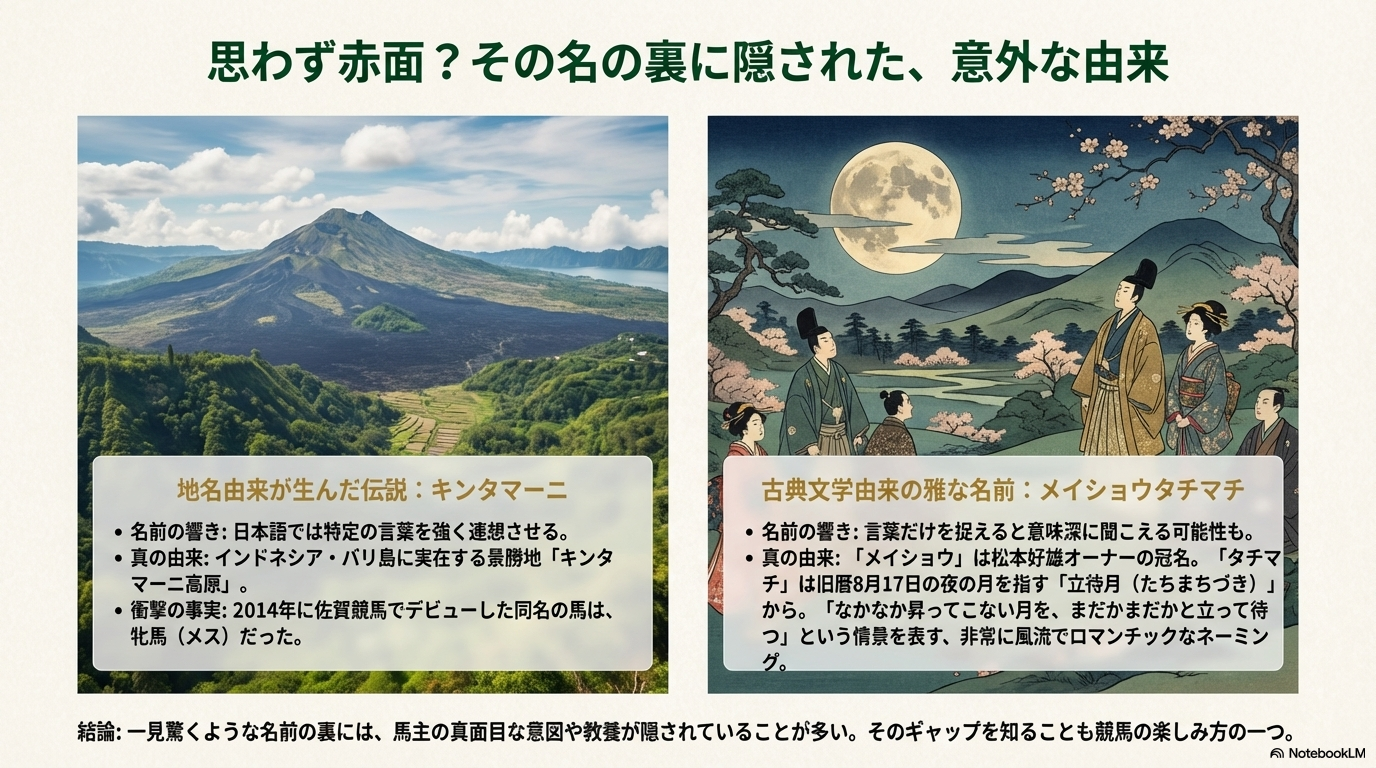

競馬界には、その命名された意図とは全く別に、言葉の響きや偶然の連想から、聞く人によっては少し恥ずかしく聞こえてしまったり、思わず赤面してしまったりする可能性のあるユニークな馬名も存在します。もちろん、これらの名前は馬主が悪意や悪ふざけで付けているわけではなく、その由来を調べてみると、至って真面目で、時には深い教養に裏打ちされたものであることがほとんどです。

- YUKINOSUKE

地名由来が生んだ伝説の珍名馬「キンタマーニ」

このカテゴリの代表格として、競馬ファンの間で必ずと言っていいほど話題に上がるのが「キンタマーニ」という馬です。この一度聞いたら忘れられない名前は、インドネシア・バリ島に実在する、美しい湖と山々を望む有名な景勝地「キンタマーニ高原」が由来となっています。しかし、日本語の響きが特定の言葉をあまりにも強く連想させるため、競馬を知らない人にまでその名が知れ渡るほどの伝説的な珍名馬となりました。

驚くべきことに、この名前を持つ馬は過去に複数存在しており、中には2014年に佐賀競馬でデビューした牝馬(メス馬)のキンタマーニもいました。その事実は、多くのファンにさらなる衝撃を与えたのです。

古典の世界観が由来の雅な名前「メイショウタチマチ」

もう一頭、双璧をなすのが「メイショウタチマチ」です。これも言葉の響きだけを捉えると、少し意味深に聞こえてしまうかもしれません。しかし、「メイショウ」は数々の名馬を所有してきた松本好雄オーナーの冠名(馬名の最初につける特定の言葉)であり、「タチマチ」は日本の古典文学に由来する非常に風流な言葉です。

「立待月(たちまちづき)」とは?

「タチマチ」は、旧暦8月17日の夜の月を指す「立待月」から来ています。これは、「なかなか昇ってこない月を、まだかまだかと立って待つ」という情景を表す言葉で、愛しい人を待つ心情にも重ねられる、奥ゆかしくもロマンチックなネーミングなのです。

このように、由来を知るとその教養の深さに感心させられるものの、名前のインパクトだけが先行して、多くのファンに愛される珍名馬として扱われるケースは少なくありません。

想像を掻き立てるその他のユニークな名前たち

他にも、由来が公表されていないことで、かえってファンの想像を掻き立てる名前も存在します。「ジーカップダイスキ」や、母馬が「リャクダツアイ」である「オトナノジジョウ」などは、その背景にある物語をファンが様々に考察するのも、一つの楽しみ方となっています。

これらの馬名は、単なるゴシップ的な面白さで終わるのではなく、競馬ファン同士のコミュニケーションを活性化させたり、競馬に興味がなかった層を引き込む強力な「フック」として機能したりしています。一見すると驚くような名前の裏に隠された馬主の真面目な意図や教養に触れることは、競走馬一頭一頭への愛着を深め、競馬をより深く味わうための素晴らしい入り口と言えるでしょう。

早口言葉みたいな馬の名前はスモモモ?

ゴール前、数万人の大観衆の興奮が最高潮に達する中、レースを伝える実況アナウンサーは、馬だけでなく自身の滑舌とも壮絶な戦いを繰り広げていることがあります。なぜなら競馬界には、まるで挑戦状を叩きつけるかのように、意図的に発音しづらく名付けられた早口言葉のような馬が存在するからです。

現役最強のアナウンサー泣かせ「スモモモモモモモモ」

はい、その通りです。このカテゴリの現役最強馬として君臨しているのが、地方・浦和競馬に所属する「スモモモモモモモモ」でしょう。

- YUKINOSUKE

この馬の名前は、言葉遊びの「李も桃も桃のうち」を由来とし、「モ」が8回も連続するという前代未聞の構成になっています。視覚的にもインパクトがありますが、音声として正確に伝える難易度は計り知れません。

そのため「実況アナ泣かせ」として多くのテレビ番組やネットニュースで取り上げられ、2021年5月に初勝利を挙げた際には、担当したアナウンサーの見事な実況が全国的な話題となりました。そのプロフェッショナルな技術には、多くのファンから称賛と驚きの声が上がったのです。

歴史に名を刻む早口言葉の猛者たち

歴史を振り返れば、「スモモモモモモモモ」以外にもアナウンサーたちを悩ませてきた強敵たちがいました。

- キョカキョク:明らかに早口言葉の定番「東京特許許可局」を意識したネーミング。さらにその姉妹には「キョカキョクキョカ」という、さらに難易度を上げた馬も存在しました。

- カタタタキキ:「タ」と「キ」の連続が、口の中で絡まってしまいそうな絶妙な配置。冷静に一語ずつ発音しないと、正確な伝達が難しい名前です。

- カルビアブリカルビ:飲食店のメニューのような名前ですが、これもまた発音の難易度が高いことで知られています。レース終盤の緊迫した場面で、この名前を連呼するのは至難の業です。

なぜ噛まない?プロフェッショナルたちの技術と意地

では、なぜアナウンサーたちはこれらの難読馬名を、あの高速で展開するレースの中で正確に伝えられるのでしょうか。そこには、私たちの想像を超える準備とプロとしての意地があります。彼らはレース前、出走馬の名前を何度も音読して口に馴染ませるのはもちろん、馬の見た目の特徴(メンコの色や馬体の模様など)と馬番、そして名前をセットで頭に叩き込みます。それは、単に名前を読み上げるのではなく、どの馬がどの位置にいるのかを瞬時に判断し、視聴者に正確な情報を届けるという使命感の表れです。

馬主の挑戦状と、アナウンサーの応戦

こうした馬名の存在は、競馬が単に馬と騎手だけのものではなく、馬主、厩舎スタッフ、そしてレースを伝えるメディア関係者といった、多くの人々の情熱と技術、そして少しの遊び心によって支えられている総合エンターテインメントであることを象徴しています。馬主からのユニークな挑戦状に、アナウンサーがプロの技術で応える。その丁々発止のやり取りもまた、競馬の隠れた魅力の一つなのです。

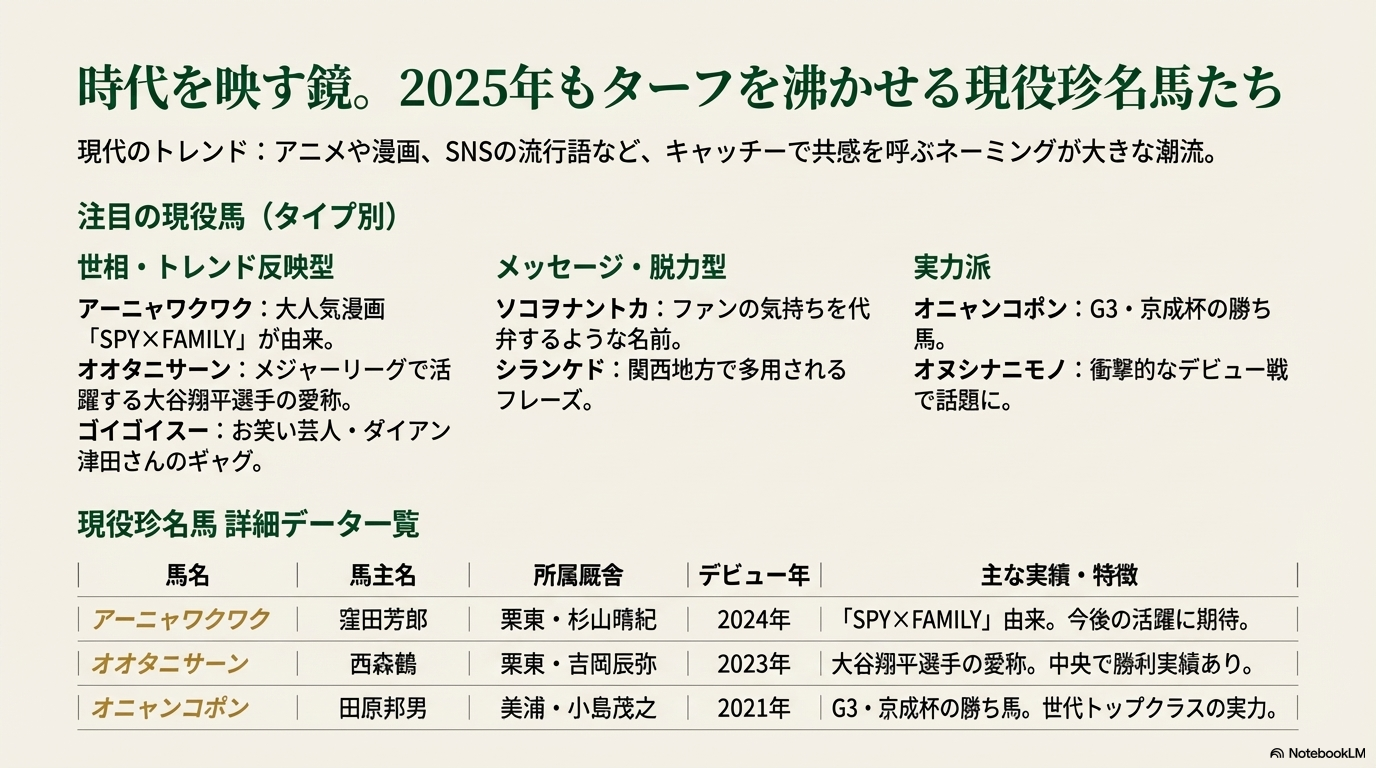

2025年も注目!面白い名前の現役馬

珍名馬の文化は決して過去の遺産ではなく、2025年現在も多くのユニークな名前を持つ馬たちが、時代を映す鏡としてターフを賑わせています。特に近年は、アニメや漫画、スポーツ界のヒーロー、インターネットの流行語など、SNSでの拡散を前提としたかのような、キャッチーで共感を呼ぶネーミングが大きなトレンドとなっています。ここでは、今まさに現役で活躍している注目の面白い名前の馬たちを、その命名タイプ別に紹介します。

- YUKINOSUKE

時代を映す鏡!世相・トレンド反映型

その時々の流行や社会現象を敏感に捉えた名前は、多くの人の目に留まりやすく、競馬ファン以外の層にもアピールする力を持っています。

- アーニャワクワク:社会現象にもなった大人気漫画「SPY×FAMILY」の主要キャラクター、アーニャの有名なセリフが由来です。この名前を聞くだけで、多くの人があの愛らしいキャラクターを思い浮かべることでしょう。

- オオタニサーン:メジャーリーグで歴史的な活躍を続ける大谷翔平選手。その愛称をそのまま馬名に冠し、世界的な活躍への期待とリスペクトが込められています。

- ゴイゴイスー:お笑い芸人・ダイアン津田さんの代名詞とも言えるギャグが名前になりました。レースで勝利した際には、SNSでこの言葉が飛び交うなど、ファンとの一体感を生み出しています。

思わず応援したくなる!メッセージ・脱力型

馬主の人柄や願いがストレートに伝わってくる、人間味あふれる名前も人気です。

- ソコヲナントカ:ゴール前の接戦で「そこを何とか!」と叫ぶファンの気持ちを代弁したかのような名前。その名の通り、僅差の勝負をものにすることも。

- シランケド:関西地方で多用される「知らんけど」というフレーズが由来。無責任なようでいて、どこか憎めない愛嬌を感じさせます。

- イケイケドンドン:景気の良い名前で、聞いているだけで元気が出るようなポジティブさが魅力。逃げ馬がこの名前だと、より一層応援に熱が入ります。

名前負けしない!実力派珍名馬

ユニークな名前でありながら、G1戦線でも活躍するような高い能力を兼ね備えた馬は、ファンから絶大な支持を集めます。

- オニャンコポン:西アフリカ神話の天空神と、大人気漫画「進撃の巨人」のキャラクター名という二重の由来を持つ馬。G3・京成杯を勝利しており、名前だけでなくその実力も広く知られています。

- オヌシナニモノ:「お主、何者」と問いかけるようなミステリアスな名前。デビュー戦を衝撃的な強さで圧勝し、その名とパフォーマンスで競馬界に鮮烈な印象を与えました。

現役珍名馬 詳細データ一覧

ここで紹介した馬たちの詳細なプロフィールをまとめました。馬主や所属厩舎を知ることで、さらに愛着が湧くかもしれません。

| 馬名 | 馬主名 | 所属厩舎 | デビュー年 | 主な実績・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| アーニャワクワク | 窪田芳郎 | 栗東・杉山晴紀 | 2024年 | 「SPY×FAMILY」由来。今後の活躍が期待される。 |

| オオタニサーン | 西森鶴 | 栗東・吉岡辰弥 | 2023年 | 大谷翔平選手の愛称。中央競馬で勝利実績あり。 |

| オニャンコポン | 田原邦男 | 美浦・小島茂之 | 2021年 | G3・京成杯の勝ち馬。世代トップクラスで戦ってきた実力馬。 |

| オヌシナニモノ | ニットー商事 | (地方移籍) | 2019年 | 衝撃のデビュー戦が有名。中央・地方で長く活躍。 |

| ゴイゴイスー | (有)ミルファーム | (地方移籍) | 2021年 | ダイアン津田さんのギャグが由来。ファンに愛される存在。 |

| ソコヲナントカ | 塩澤正樹 | 栗東・五十嵐忠男 | 2020年 | 勝負どころでの粘り強さが持ち味。馬名通りの接戦を演じる。 |

ここに挙げた馬以外にも、探せばまだまだたくさんの面白い名前の馬が見つかります。競馬新聞の馬名欄や、JRAの公式サイト、競馬情報サイトなどを眺めながら、自分だけの「推し」の珍名馬を見つけるのも、現代の競馬の新しい楽しみ方の一つと言えるでしょう。

記憶に残る競馬の面白い名前を持つ名馬たち

- 面白い名前で実況アナを困らせた馬

- 面白い名前が激突した伝説のレース

- 競馬界では変な名前ほど強いという説

- 変な名前の馬でもG1を勝った名馬

面白い名前で実況アナを困らせた馬

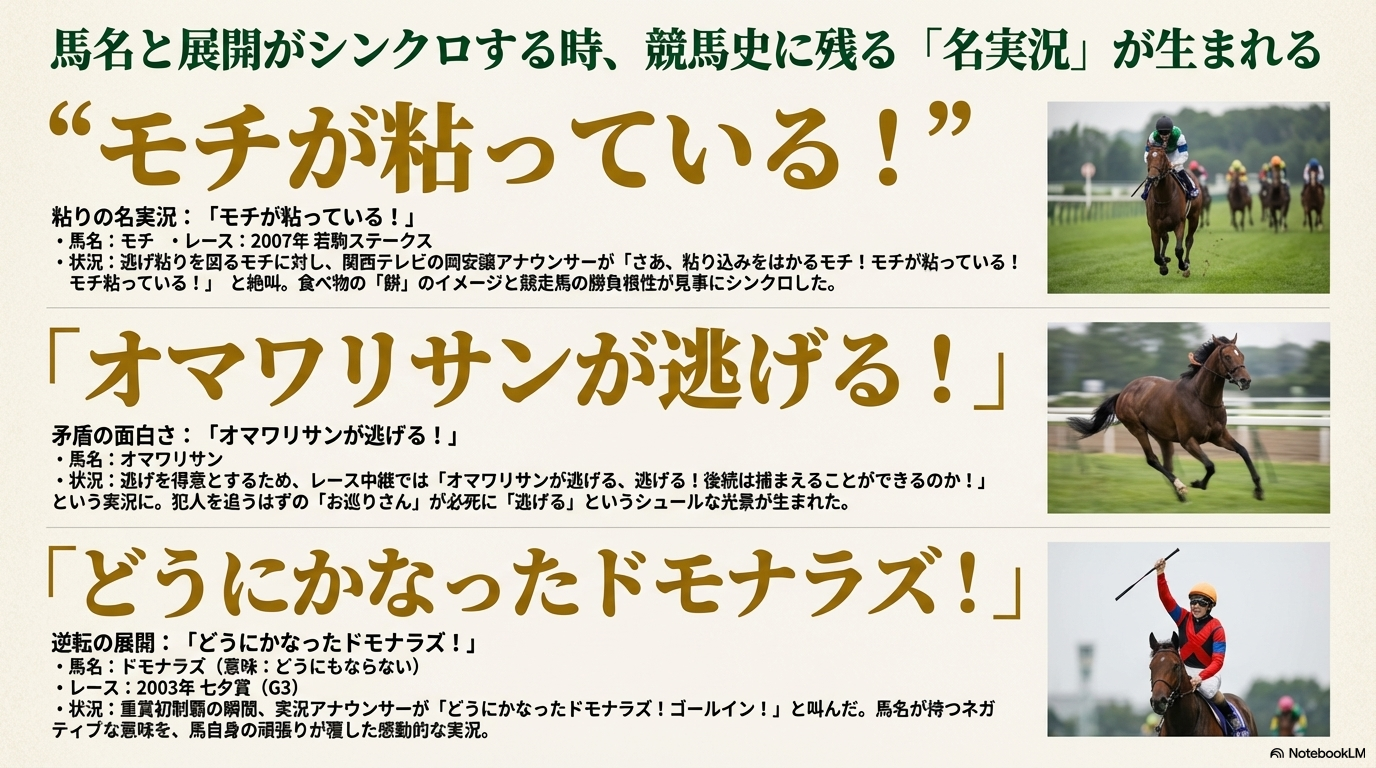

前述の通り、ユニークな馬名はレースを実況するアナウンサーの腕の見せ所ですが、時にはその名前とレース展開、そしてアナウンサーの語彙力が奇跡的な化学反応を起こし、ファンの記憶に永遠に刻まれる「名(迷)実況」が生まれることがあります。それは単なるレース中継を超え、競馬史にユーモアあふれる言葉の記録として残る、珠玉のエンターテインメントと言えるでしょう。

- YUKINOSUKE

粘りの名実況:「モチが粘っている!」

このテーマで競馬ファンが真っ先に思い浮かべるのが、小田切有一オーナーの所有馬「モチ」でしょう。この伝説が生まれたのは、2007年の若駒ステークス。1番人気に推されたモチは、スタートから先頭に立ち、そのままゴールまで逃げ切る「逃げ粘り」の戦法をとりました。最後の直線、後続馬が猛然と追い上げてくる緊迫した場面で、関西テレビの岡安譲アナウンサーの喉から絞り出されたのが、あの有名なフレーズです。

食べ物の「餅」が持つ「粘り強い」という、誰もが共有できるイメージと、競走馬が最後まで力を振り絞る「勝負根性」とが見事にシンクロしたこの実況は、競馬史に残る最高傑作の一つとして、今なお多くのファンに愛されています。

矛盾の面白さ:「オマワリサンが逃げる!」

同じく小田切オーナーの命名センスが光るのが、「オマワリサン」です。この馬もモチと同様に、先行して粘り込む「逃げ・先行」を得意としていました。そのため、レース中継では必然的に次のような光景が繰り広げられます。

実況「先頭を行くのはオマワリサン!オマワリサンが逃げる、逃げる!後続は捕まえることができるのか!」

通常、「お巡りさん」は犯人を「追う」存在。そのオマワリサンが後続の馬たちから必死に「逃げる」という、日常のイメージとは真逆の構図が生まれるのです。このシュールでユーモラスな光景は、競馬ファンのお約束として、この馬が出走するたびに多くの笑いを提供してくれました。

逆転の展開:「どうにかなったドモナラズ!」

時には、馬名が持つ意味そのものを覆す劇的な実況が生まれることもあります。その代表例が、「どうにもならない」という意味を持つ「ドモナラズ」です。この馬は着実に力をつけ、2003年のG3・七夕賞でついに重賞初制覇を成し遂げます。その勝利の瞬間、実況アナウンサーはこう叫びました。

馬名が持つネガティブな意味を、輝かしい勝利によってポジティブにひっくり返した、見事なオチのある名実況。これは、馬自身の頑張りが、その名前に込められた意味さえも乗り越えた瞬間を捉えた、感動的な言葉の記録です。

名実況が生まれる3つの条件

これらの伝説的な実況は、単なる偶然では生まれません。そこには、いくつかの奇跡的な条件が重なっています。

- 馬主の秀逸なネーミングセンス:全ての土台となる、面白くも示唆に富んだ馬名。

- 馬と騎手の頑張り:馬名とリンクするような劇的なレース展開。

- アナウンサーの瞬発力と語彙力:その瞬間を的確に捉え、言葉にするプロの技術。

この3つが完璧に揃った時、競馬は単なるスポーツを超え、忘れられない物語となるのです。

これらのエピソードは、競馬が単なる着順を当てるギャンブルではなく、馬、騎手、馬主、そしてレースを彩るアナウンサーといった多くの人々が織りなす、筋書きのないライブエンターテインメントであることを改めて教えてくれます。

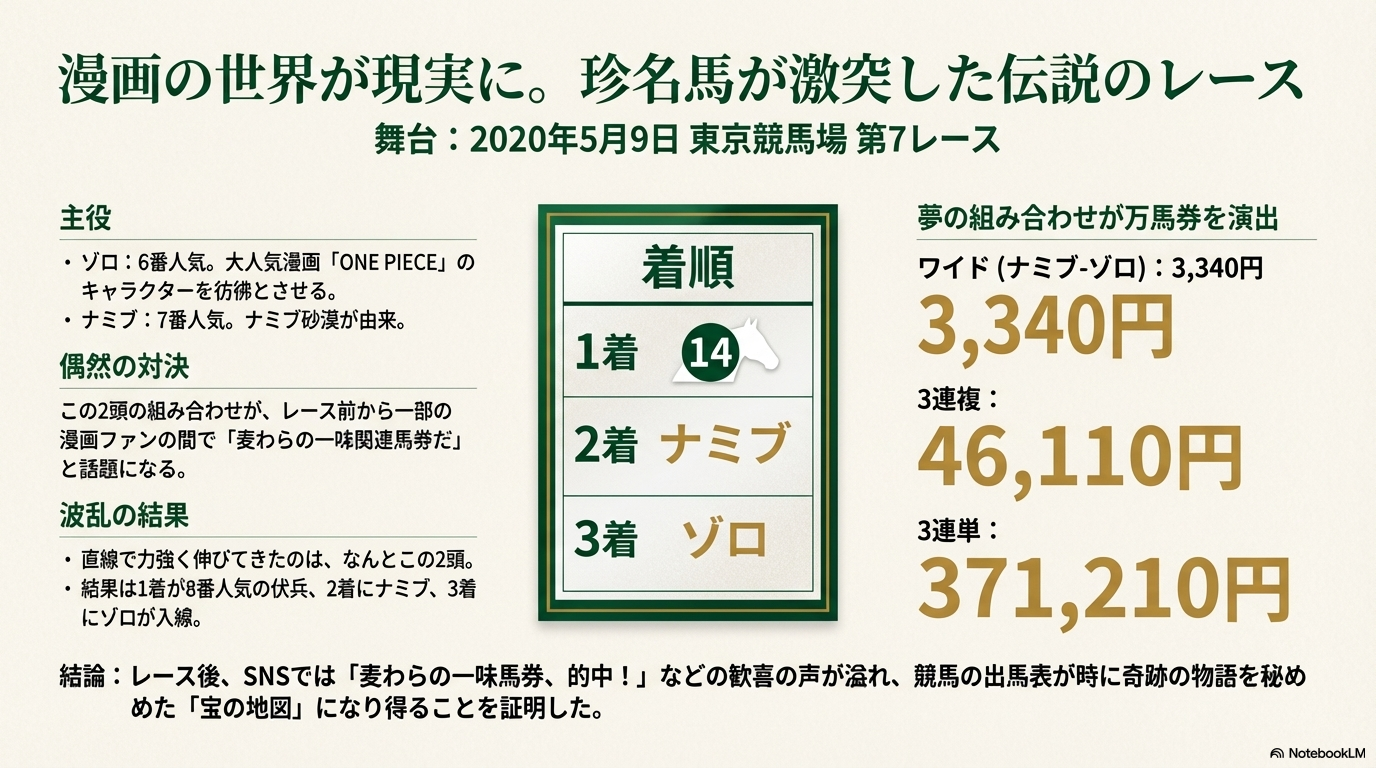

面白い名前が激突した伝説のレース

競馬の長い歴史の中では、複数の面白い名前を持つ馬が同じレースで顔を合わせ、ファンを大いに沸かせる「珍名馬対決」が実現することがあります。これは、論理的なデータ分析で勝ち馬を推理する「馬券検討」の側面と、そこに存在する物語性や偶然性を楽しむという感情的な側面が交差する、競馬の醍醐味が凝縮された瞬間です。ファンは、実力評価とは別に「名前が面白いから」「この組み合わせは買うしかない」という理由で応援馬券を買い、レースに新たな興奮と一体感をもたらします。

漫画の世界が現実になった日:「ゾロ vs ナミブ」

近年、最も劇的な「珍名馬対決」としてファンの記憶に刻まれているのが、2020年5月9日の東京競馬場第7レース(4歳以上1勝クラス 芝2,400m)です。このレースには、大人気漫画「ONE PIECE」のキャラクターを彷彿とさせる6番人気の「ゾロ」と、アフリカ南西部のナミブ砂漠が由来とされる7番人気の「ナミブ」が出走。この偶然の組み合わせは、レース前から一部の漫画ファンの間で「麦わらの一味に関連する馬がいるぞ!」と大きな話題になっていました。

レースは波乱の展開となります。直線で力強く伸びてきたのは、なんとこの2頭。最終的に8番人気の伏兵馬が勝利したものの、2着に「ナミブ」、3着に「ゾロ」が食い込み、掲示板の上位を人気薄の馬たちが占める結果となったのです。

- YUKINOSUKE

夢の組み合わせが万馬券を演出!

この結果、2頭の組み合わせであるワイド馬券は3,340円という高配当を記録。さらに、1着馬との組み合わせである3連複は46,110円、3連単に至っては371,210円という特大万馬券となりました。レース後、SNS上では「麦わらの一味馬券、的中!」「こういうサイン馬券があるから競馬はやめられない!」といった歓喜の声が駆け巡り、競馬ニュースサイトでも大きく取り上げられるなど、まさに伝説のレースとなったのです。

ファン歓喜!嵐ソング馬名が揃い踏みしたレース

特定のテーマを持つ馬名が、同じレースで複数出走するケースもファンを熱狂させます。その代表が、風水で有名なDr.コパさんの奥様である小林けい子オーナーの所有馬たちです。

小林オーナーは、国民的アイドルグループ「嵐」の大ファンとして知られ、所有馬に「アオゾラペダル」「ピカンチラヴ」「イチオクノホシ」「キャラメルソング」など、嵐の楽曲タイトルを数多く命名しています。これらの馬たちが同じレースに出走する際には、嵐ファンと競馬ファンが一体となって大きな盛り上がりを見せ、「今日はどの曲が勝つかな?」といった楽しみ方が生まれます。

特定のオーナーの馬が複数出走するレースの楽しみ方

このように、同じオーナーの所有馬が複数出走するレースは、ファンから「〇〇軍団」などと呼ばれ、特別な注目を集める文化があります。それは単なる馬主というだけでなく、その命名センスや哲学に共感するファンコミュニティが形成されている証拠でもあります。

協賛レースが生む奇跡のコラボレーション

近年では、馬だけでなくレース名自体がユニークな「個人・団体協賛レース」も増えており、これが珍名馬との奇跡的なコラボレーションを生むことがあります。JRAや地方競馬では、一定の協賛金を支払うことで、個人や企業がレースに好きな名前を付けることができる制度があります。

これにより、「あなたの結婚記念杯」といったプライベートなものから、「ビールとボートしか勝たん独身女の休日記念」といったユニークなものまで、多種多様なレース名が生まれています。もし、このような面白い名前のレースに、それにふさわしい面白い名前の馬が出走し、勝利するようなことがあれば、それはまさに語り継がれるべき伝説となるでしょう。

これらの事例が示すように、競馬の出馬表は、単なるデータが羅列された紙ではありません。時にそれは、奇跡の物語が隠された「宝の地図」にもなり得るのです。次に競馬新聞を手に取った際は、ぜひ馬名の組み合わせにも注目し、あなただけの物語を探してみてはいかがでしょうか。

競馬界では面白い名前ほど強いという説

競馬ファンの間で、まるで都市伝説のように古くから囁かれている説があります。それは、「面白い名前の馬ほど強いのではないか?」というものです。実際にG1レースを制覇した「オレハマッテルゼ」や「レッツゴードンキ」といった馬たちの活躍を目の当たりにすると、このまことしやかな噂もあながち間違いではないように思えてきます。果たして、この興味深い説の真相はどうなのでしょうか。

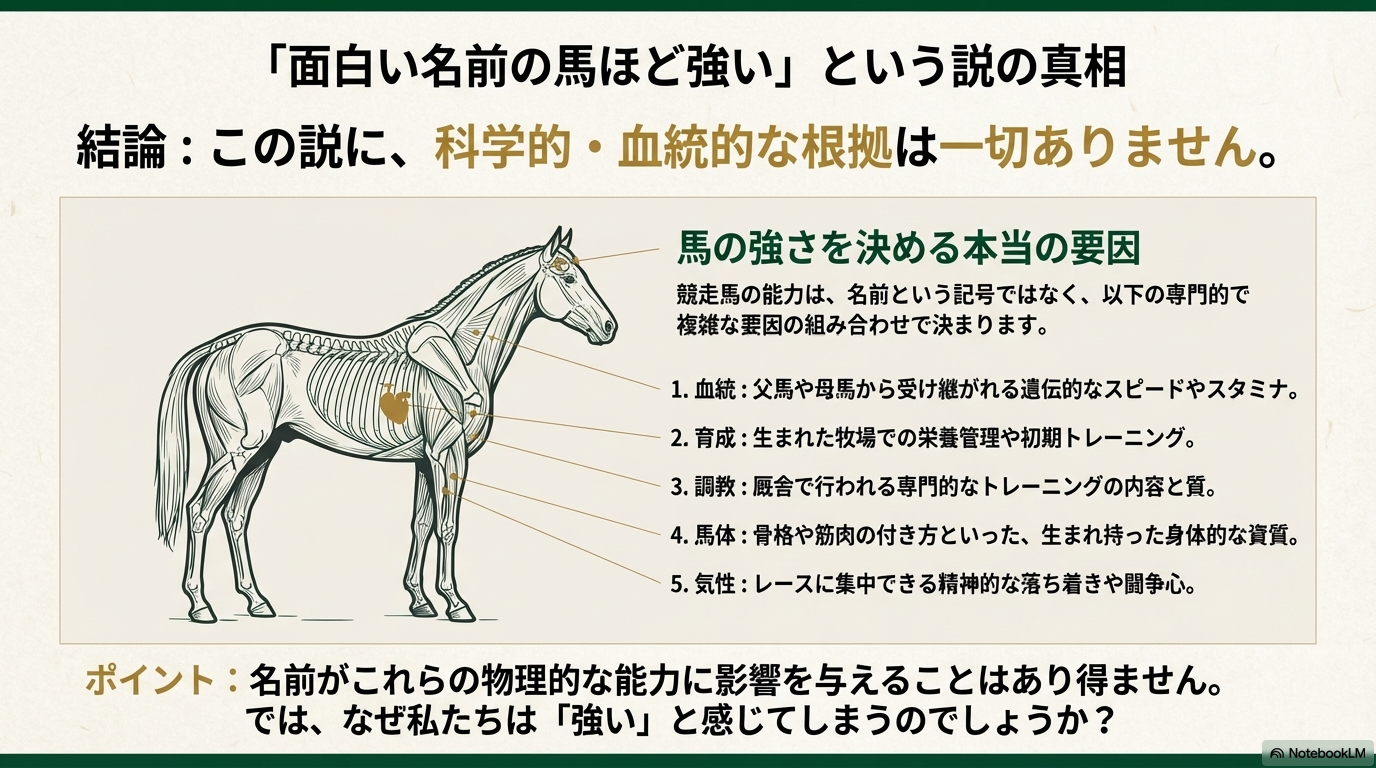

科学的根拠はゼロ:馬の強さを決める本当の要因

まず、結論から申し上げると、この説に科学的、血統的な根拠は一切ありません。競走馬の能力、つまり強さを決定づけるのは、以下のような極めて専門的で複雑な要因の組み合わせです。

- YUKINOSUKE

- 血統:父馬や母馬から受け継がれる遺伝的なスピードやスタミナ。

- 育成:生まれた牧場での栄養管理や初期トレーニング。

- 調教:厩舎で行われる専門的なトレーニングの内容と質。

- 馬体:骨格や筋肉の付き方といった、生まれ持った身体的な資質。

- 気性:レースに集中できる精神的な落ち着きや闘争心。

これらの要因が複雑に絡み合って一頭の競走馬のパフォーマンスは決まります。言うまでもなく、その馬に付けられた「名前」という記号が、これらの物理的な能力に影響を与えることはあり得ないのです。

なぜ私たちはそう感じてしまうのか?記憶と心理のメカニズム

ではなぜ、科学的根拠がないにもかかわらず、「面白い名前の馬は強い」と感じてしまうのでしょうか。その答えは、私たちの脳の働き、特に「認知バイアス」と呼ばれる思考のクセに隠されています。

- YUKINOSUKE

例えば、競馬史に名を残す最強馬たちを思い浮かべてみてください。「ディープインパクト」「オルフェーヴル」「イクイノックス」など、その多くは王道の響きを持つかっこいい名前です。一方で、「オレハマッテルゼ」がG1を勝ったという事実は、その名前と実績の強烈なギャップから、他の多くのG1馬以上に私たちの記憶に深く刻み込まれます。

これは、「利用可能性ヒューリスティック」と呼ばれる心理効果の一種です。人間は、記憶からすぐに引き出しやすい情報(インパクトが強い情報)を、あたかもそれが頻繁に起こる事象であるかのように錯覚してしまう傾向があります。つまり、珍名馬の活躍は印象に残りやすいため、実際以上に「たくさんいる」ように感じてしまうのです。

確証バイアスとは?

もう一つ、「確証バイアス」も影響しています。これは、自分が信じている説や仮説を肯定する情報ばかりを無意識に集め、それに反する情報を無視してしまう傾向のことです。「面白い名前は強い」と思っていると、「オレハマッテルゼ」の勝利は「やっぱりそうだ!」と強く記憶する一方で、面白い名前で活躍できなかった多くの馬や、普通の名前で活躍した大多数の馬のことは、都合よく忘れてしまいがちなのです。

ジンクスが競馬を面白くする:ファンが育んだ物語

このように、この説は客観的な事実ではありません。しかし、非科学的だからといって、このジンクスに価値がないわけではないのです。むしろ、この説がファンに愛され続ける理由こそが、競馬の魅力を物語っています。

競馬は、単なるデータ分析や確率論だけでは語り尽くせない、「ロマン」や「物語」を求めるファンが多く存在する世界です。「変な名前の馬がエリート馬たちを打ち破る」というストーリーは、弱い立場の者が強者を倒す「判官贔屓」の構図とも重なり、私たちの心を強く揺さぶります。このジンクスは、データ一辺倒になりがちな馬券検討に「遊び」や「直感」というスパイスを加え、競馬の楽しみ方を何倍にも広げてくれるのです。

結局のところ、「面白い名前ほど強い」という説は、科学的な正しさとは別の次元で、競馬という壮大な物語をより豊かに彩るために、ファン自身が紡ぎ上げてきた愛すべき文化の一つと言えるでしょう。データとロマン、その両方を行き来しながら楽しむことこそが、競馬というスポーツの尽きない醍醐味なのです。

ちなみに、競馬予想については、以下の記事でも詳しく解説しています。「競馬予想」をもっと深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

面白い名前の馬でもG1を勝った名馬

前述の通り、「名前と実力は無関係」という説を何よりも雄弁に物語るのが、競馬界の最高峰であるG1(グレードワン)レースを制覇した珍名馬たちの存在です。G1レースは、年に20数回しか行われない、まさに選ばれし者だけが立つことを許される夢の舞台。その世代のチャンピオンや、カテゴリーの頂点を決める戦いです。そんな大舞台で、ユニークな名前を持つ馬たちがエリートたちを打ち破り、栄光を掴んだ瞬間は、多くの競馬ファンに夢とロマンを与えてくれました。

- YUKINOSUKE

人馬の悲願を達成した良血馬「オレハマッテルゼ」

珍名馬のG1ウィナーとして筆頭に挙げられるのが、小田切有一オーナーが所有した「オレハマッテルゼ」です。この馬は、母に名牝ダイナカールの孫であるカーリーエンジェル、姉に重賞馬エガオヲミセテを持つ良血馬でした。その素質を開花させ、2006年の高松宮記念(G1)を制覇。この勝利は、単に珍名馬がG1を勝ったというだけでなく、鞍上の名手・柴田善臣騎手にとって、長年あと一歩で届かなかったG1タイトルを実に9年ぶりにもたらしたという、人馬一体の感動的な物語としてもファンの記憶に深く刻まれています。

桜の女王に輝いた女傑「レッツゴードンキ」

牝馬(メス馬)クラシックの第一関門であり、最もスピード能力が問われる2015年の桜花賞(G1)。この栄えあるレースを制したのが「レッツゴードンキ」でした。馬主である廣崎利洋氏が、有名ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の創業者と親交があったことから名付けられたこの馬は、レースで鮮やかな逃げ切り勝ちを収め、見事に桜の女王の座に輝きました。G1制覇後も息の長い活躍を見せ、様々なカテゴリーのG1レースで好走を続けた、ファンから深く愛された女傑です。

グランプリで大波乱を演出した「マツリダゴッホ」

その年を代表するスターホースが一堂に会し、実力と人気を競う暮れの大一番「有馬記念(G1)」。2007年のこのレースで、競馬史に残る大波乱を演出したのが「マツリダゴッホ」でした。冠名の「マツリダ」と、父サンデーサイレンスが画家ゴッホと同じ誕生日であることから名付けられたこの馬は、当日9番人気という低い評価でした。しかし、レースでは力強い走りで並み居る強豪を打ち破り、G1初制覇をグランプリの舞台で成し遂げたのです。この勝利は、競馬の「何が起こるかわからない」という醍醐味をファンに改めて教えてくれました。

可憐な名を持つ最速女王「カレンチャン」

「可憐ちゃん」という可愛らしい響きの名前とは裏腹に、牡馬(オス馬)の一線級スプリンターたちをなぎ倒す圧倒的なスピードと勝負根性を見せつけたのが「カレンチャン」です。2011年のスプリンターズステークス(G1)、そして2012年の高松宮記念(G1)と、短距離G1を2勝。特筆すべきは、後に歴史上最強のスプリンターと称されることになる「ロードカナロア」を直接対決で破った経験もあることで、その実力は紛れもなく世代トップクラスでした。

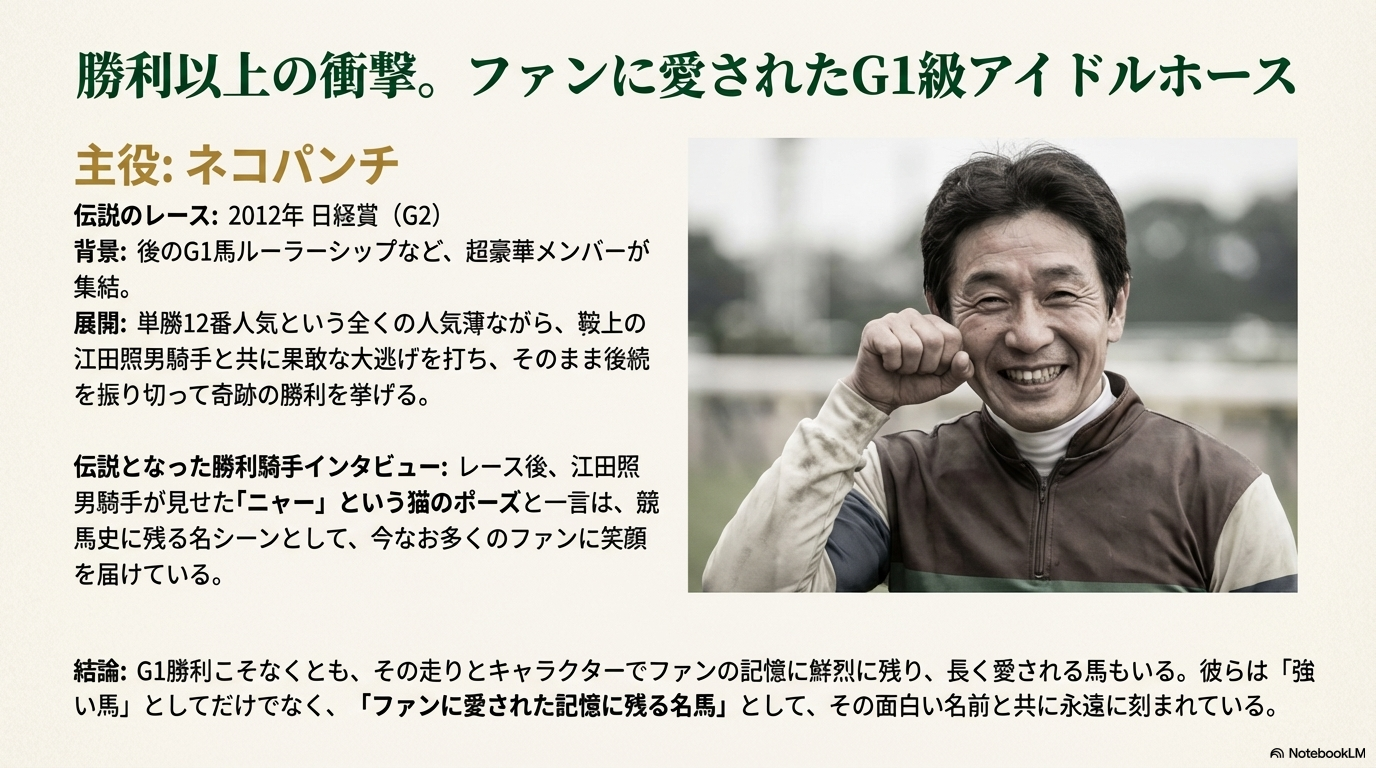

G1級の衝撃を残したアイドルホース「ネコパンチ」

G1勝利こそありませんが、そのインパクトにおいてG1級の衝撃をファンに与えたのが「ネコパンチ」です。2012年、春のG1戦線へ向けた重要なステップレースである日経賞(G2)。このレースには、後のG1馬ルーラーシップや、クラシックで善戦したウインバリアシオンといった超豪華メンバーが集結していました。その中で、単勝12番人気という全くの人気薄だったネコパンチは、鞍上の穴騎手・江田照男騎手と共に果敢な大逃げを打ち、そのまま後続の追撃を振り切って勝利。この大金星は、多くのファンを熱狂させました。

- YUKINOSUKE

さらに伝説となったのが、レース後の勝利騎手インタビューです。江田照男騎手が見せた「ニャー」という猫のポーズと一言は、競馬史に残る名シーンとして、今なお多くのファンに笑顔を届けています。

これらの馬たちの活躍は、「名前のユニークさ」がファンと競走馬との心理的な距離を縮め、より強い感情移入を生むことを証明しています。彼らは競馬史に、単なる「強い馬」としてだけでなく、「ファンに愛された記憶に残る名馬」として、その面白い名前と共に永遠に刻まれているのです。

- YUKINOSUKE

面白い名前を知れば競馬観戦が楽しくなる

この記事では、競馬の面白い名前、いわゆる「珍名馬」について、その誕生の背景にある命名ルールから、語り草となっている伝説的なエピソード、そして名前のユニークさを超えて最高峰の舞台で輝いた実力馬まで、様々な角度からその魅力に迫ってきました。単なる「面白い名前」という言葉だけでは片付けられない、奥深い世界があったことを感じていただけたのではないでしょうか。

最後に、本記事で解説してきた重要なポイントを改めてリスト形式で振り返りましょう。

- 命名の舞台裏とルール

- 面白い名前は「カタカナ9文字以内」という制約の中で生まれる、馬主の創造性と遊び心の結晶であること。

- 命名には、競馬文化の保護やレースの公平性を守るための厳格なルールが設けられていること。

- JRAが公式に「却下リスト」を公開しているわけではないが、ルールから却下される名前の傾向は推測できること。

- 「キンタマーニ」のように、一見すると驚くような名前にも、海外の地名や古典文学など、実は真面目な由来が隠されていること。

- 語り継がれる伝説のエピソード

- 「モチが粘っている!」「オマワリサンが逃げる!」など、馬名とレース展開が奇跡的にシンクロした時に、競馬史に残る名実況が生まれること。

- 「スモモモモモモモモ」に代表される難解な名前は、実況アナウンサーのプロ魂との真剣勝負の場となり、レースに別の興奮をもたらすこと。

- 「ゾロvsナミブ」のように、偶然の組み合わせがファンを熱狂させ、時に万馬券に迫る高配当を演出すること。

- 名前を超えた実力馬たち

- 「変な名前でも強い」という説は科学的根拠ではなく、名前と実力のギャップが強烈なインパクトを与え、記憶に残りやすいという心理効果が大きいこと。

- オレハマッテルゼ(高松宮記念)、レッツゴードンキ(桜花賞)、マツリダゴッホ(有馬記念)など、数々の珍名馬がG1を制覇し、競馬史にその名を刻んでいること。

- ネコパンチのように、ファンの記憶に鮮烈に残る衝撃的な勝利を挙げ、アイドルホースとして長く愛された馬もいること。

- これからの競馬の楽しみ方

- 2025年現在も、「アーニャワクワク」など時代を映すユニークな名前の馬たちが次々と登場し、珍名馬の文化は進化し続けていること。

ちなみに、競馬観戦については、以下の記事でも詳しく解説しています。「競馬観戦をもっと楽しみたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。

これからは競馬新聞の出馬表が、あなたにとって単なる馬の名前のリストではなく、一頭一頭の背景に馬主の想いや物語が隠された「登場人物一覧」のように見えてくるかもしれません。勝ち馬を予想するスリリングな楽しみ方に加え、自分だけの「推し」の珍名馬を見つけ、その馬の成長や活躍を追いかけるという、新しい視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。

馬名という新たなフィルターを通して競馬を見ることで、データやオッズだけでは計れない、もう一つの豊かな物語がそこには広がっています。あなたの競馬ライフが、この記事をきっかけに、さらに深く、楽しいものになることを心から願っています。

コメント