競馬中継を見ていると、解説者が「今週からBコースに替わりますから、馬場の見極めが重要ですね」と意味深に呟いたり、競馬場のベテランファンが「開幕週は黙って内枠の逃げ馬だ」と話しているのを耳にしたことはありませんか。これらの言葉がなぜ重要なのか、その本当の意味を理解することは、あなたの競馬予想を次のレベルへと引き上げるための鍵となります。

東京競馬場のコース替わり、特にAコースとBコースの違いを正確に把握することは、単なる知識ではなく、他のファンと差をつけるための強力な「武器」です。この記事では、なぜ柵を動かすのかという基本的な仕組みから、コース替わりがいつ、どのように行われるのか、そしてその変更がレースの有利不利にどう直結するのかを、徹底的に解き明かしていきます。

AコースからDコースまでの各特徴はもちろん、競馬新聞を読んでいるだけでは分かりにくい「馬場状態の悪い順」の判断基準や、「クッション値が高いとどうなる?」といった専門的なデータも、初心者の方が直感的に理解できるよう、具体的な数値を交えて解説。さらに、JRA公式サイトを使った正確なAコース・Bコースの確認方法から、快適な観戦に欠かせない東京競馬場のA指定席の倍率といった豆知識まで、幅広く網羅します。

この記事を読み終える頃には、あなたはコース替わりの情報を自信を持って自らの予想に組み込み、より深く、戦略的にレースを分析できるようになっているでしょう。

- YUKINOSUKE

- A・B・C・D各コースの具体的な違いと距離差

- コース替わりが枠順や脚質の有利不利に与える影響

- クッション値や含水率など馬場状態の読み解き方

- 実践的な予想に活かすためのコース替わりの攻略法

東京競馬場のAコースBコース違いの基本

- 東京競馬場のコース替わりとは何か

- 東京競馬場のコース替わりはいつ?

- AコースBコースの確認方法

- 開幕週で使われるAコースの特徴

- 東京競馬場のBコースとCコースの違い

- 東京競馬場Dコースの特徴と傾向

東京競馬場のコース替わりとは何か

- YUKINOSUKE

東京競馬場のレースを理解する上で欠かせない要素の一つが「コース替わり」です。これは、主に芝コースのレースで使用される走行エリアを、開催期間中に意図的に変更する作業のことを指します。具体的には、コースの内側に設置されている白い可動式の柵、通称「内ラチ」を、決められた幅で外側へ数メートル単位で移動させることを言います。

この最大の目的は、繊細な芝生を保護し、レースの公平性を長期間にわたって保つことにあります。競馬のレースでは、最短距離を走れる内側のコースを多くの馬が繰り返し通過します。約500kgのサラブレッドが全力で疾走する蹄の衝撃は凄まじく、開催が進むにつれて芝が傷み、馬場が荒れてしまうのです。特に、各馬が一斉に加速する最後の直線や、遠心力がかかるコーナーの内側はダメージが蓄積しやすく、そのまま使用し続けると馬が走りにくくなるだけでなく、内枠に入った馬が極端に不利になる「トラックバイアス」が生じてしまいます。

AコースからDコースへの具体的な移行

そこで、内ラチを外側へずらすことで、これまで未使用だった良好な状態の芝部分を新たな走行コースとして提供します。ファンから見ればわずかな移動にしか見えませんが、競走馬にとってはまるで“新品の芝のカーペット”が敷かれるようなものであり、レースの有利不利や走破タイムに大きな影響を与える重要な要素となります。

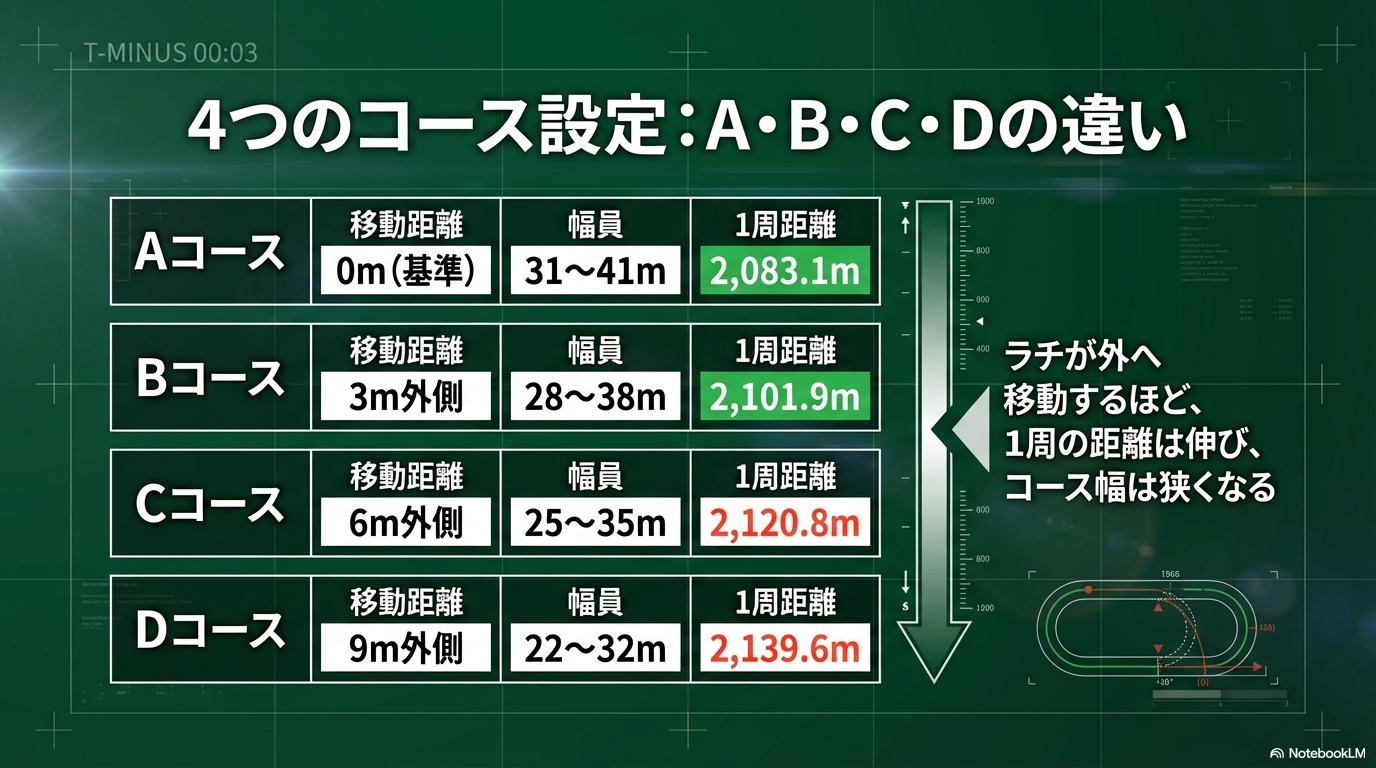

東京競馬場では、この移動設定が4段階用意されており、それぞれA、B、C、Dと名付けられています。その具体的な違いは以下の通りです。

- YUKINOSUKE

| コース | Aコースからの移動距離 | 1周の距離(芝) | 幅員(コースの広さ) |

|---|---|---|---|

| Aコース | 基準 (0m) | 2,083.1m | 31~41m |

| Bコース | 3m外側 | 2,101.9m | 28~38m |

| Cコース | 6m外側 | 2,120.8m | 25~35m |

| Dコース | 9m外側 | 2,139.6m | 22~32m |

ラチが外側に移動すると、コーナーの半径が大きくなるため、1周の距離もわずかに長くなります。同時に、コース全体の幅(幅員)は狭くなるため、多頭数のレースでは馬群が密集しやすくなる可能性も考慮に入れる必要があります。この移動柵を巧みに活用するシステムは、年間を通じて高品質なレースを提供し続ける日本の競馬場ならではの知恵と技術の結晶と言えるでしょう。

東京競馬場のコース替わりはいつ?

コース替わりが行われる正確なタイミングは、「毎週〇曜日」のように固定されているわけではありません。その年の開催スケジュールや天候、そして実際の芝の傷み具合によって毎年変動しますが、基本的には2〜3週間ごとを目安に次の段階へ移行するのが一般的なパターンです。

まず、JRAの年間スケジュールは、各競馬場ごとに「第1回東京競馬」「第2回中山競馬」といった、数週間にわたる開催シリーズに区切られています。コース替わりは、この一連の開催期間中に行われるものであり、その具体的なスケジュールは各開催が始まる前にJRAから公式に「馬場概要」として発表されます。

コースローテーションの典型例

例えば、天皇賞(秋)やジャパンカップといったビッグレースが開催される、9週間にわたる秋の東京開催を例に取ると、以下のようなローテーションが組まれることが多くなっています。この流れを把握することで、馬場の変化を予測することが可能になります。

| 開催週 | 使用コース | 馬場の傾向(予測) |

|---|---|---|

| 開幕週~3週目 | Aコース | 芝の状態が最も良く、最短距離を走れる内側が有利な「内伸び」馬場。内枠・先行馬が好成績を収めやすい。 |

| 4週目~6週目 | Bコース | コース替わり直後は、カバーされた内側が再び有利になる。週が進むにつれ、徐々に内外の有利不利がフラットな状態に移行する。 |

| 7週目~9週目 | Cコース | 内側の傷みが進み、相対的に状態の良い外側を走る馬が伸びやすくなる「外差し」傾向が強まる。 |

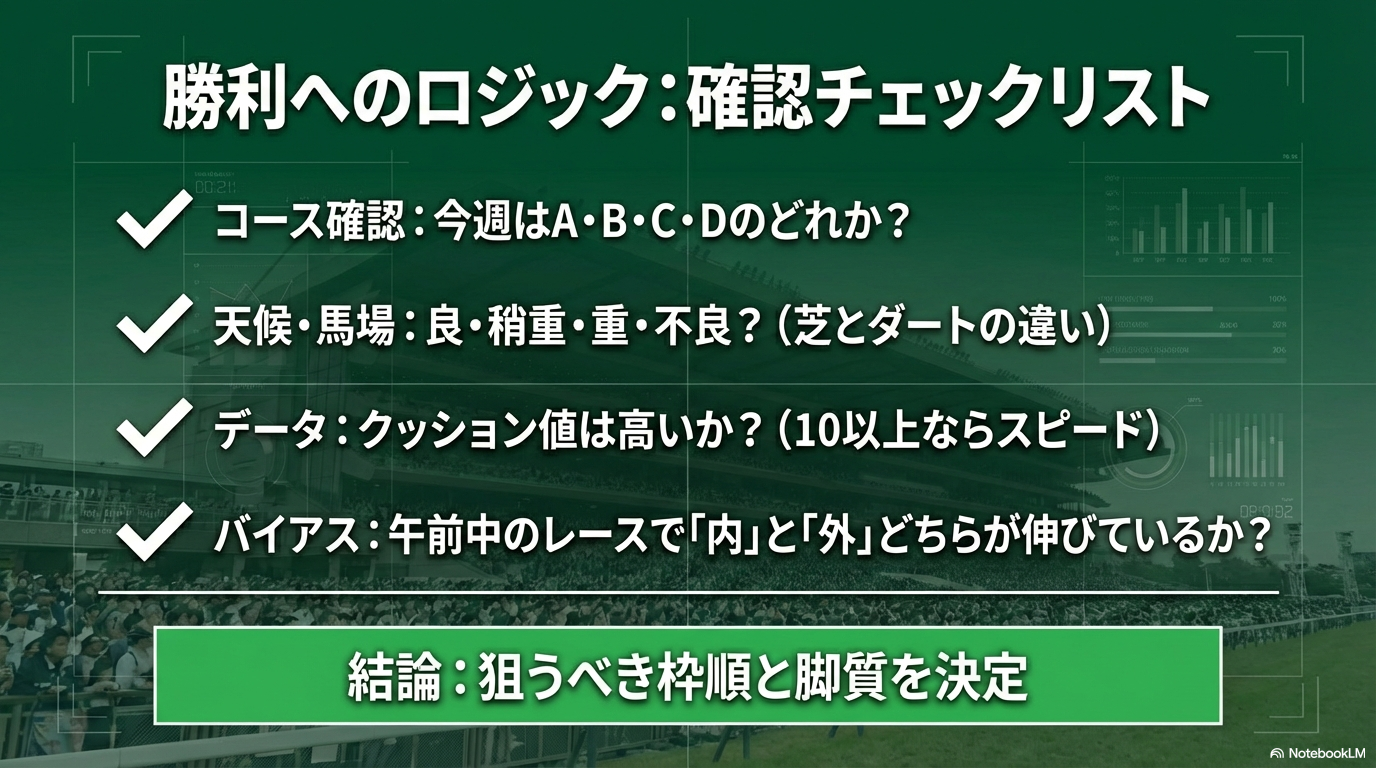

このような大まかなローテーションを把握しておくと、「来週からCコースに替わるということは、今週のBコース最終週は内側がかなり荒れている可能性が高い」といった、一歩進んだ馬場読みが可能になります。ただし、開催期間中に雨が多いと芝の傷みが早まり、予定より早くコースが変更される場合もあります。そのため、前述の通り、JRA公式サイトで発表される最新の情報を確認することが非常に重要です。

AコースBコースの確認方法

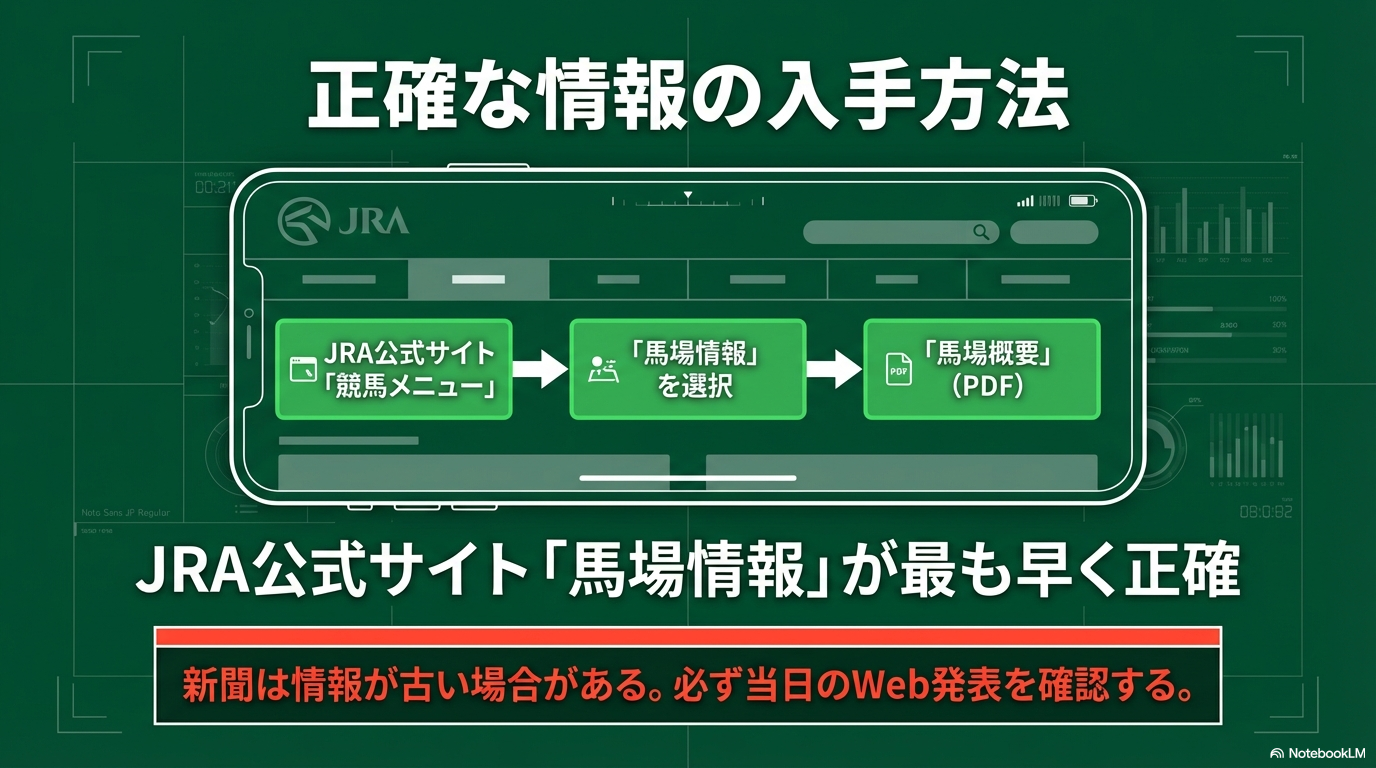

レース予想において極めて重要な「今週はどのコースが使われているか」という情報は、いくつかの方法で正確に確認することができます。インターネット上には様々な競馬情報が溢れていますが、その中には古い情報や個人の憶測も少なくありません。不確かな情報を参考にして予想を外してしまうのは非常にもったいないため、最も信頼性が高く、確実な情報源であるJRAの公式サイトで一次情報を確認する習慣をつけることを強く推奨します。

最も確実な情報源はJRA公式サイト

競馬新聞や一部の競馬情報サイトでもコース情報は掲載されていますが、新聞は発行日時点の情報であり、週末の天候によってはJRAが急遽馬場作業を変更する可能性もゼロではありません。その点、JRA公式サイトは実際にコースを管理・運営している組織が発表する情報であるため、最も早く、そして最も正確です。これから紹介する手順で、誰でも簡単に確認できます。

具体的な確認手順

公式サイトでの確認手順は非常に簡単で、慣れれば1分もかからずにチェックすることが可能です。

- YUKINOSUKE

- JRA公式サイトにアクセス:まず、JRAの公式ホームページを開き、ページ上部にある「競馬メニュー」を選択します。

- 「馬場情報」へ進む:メニュー内に表示される「開催情報」の項目から、「馬場情報」のページへ進みます。

- 競馬場を選択して確認:確認したい競馬場(この場合は東京競馬場)を選択すると、その日の馬場状態や天候と共に、ページ下部に現在の芝コースの使用状況(例:「Aコースを使用しています。」)が明記されています。

未来のコース替わりを予測する「馬場概要」

さらに、この「馬場情報」ページには「馬場概要」というPDFファイルへのリンクが設置されています。これをクリックすると、その開催期間中におけるコース替わりの詳細なスケジュール(例:「第7日よりBコースを使用します」といった情報)も事前に確認することが可能です。これにより、「3週間後にはCコースに替わるから、そろそろ外差し馬場になるな」といった、数週間先を見越した大局的な予想の準備ができます。これは、より戦略的に競馬を楽しみたい方にとって非常に価値のある情報と言えるでしょう。

開幕週で使われる東京競馬場のAコースの特徴

- YUKINOSUKE

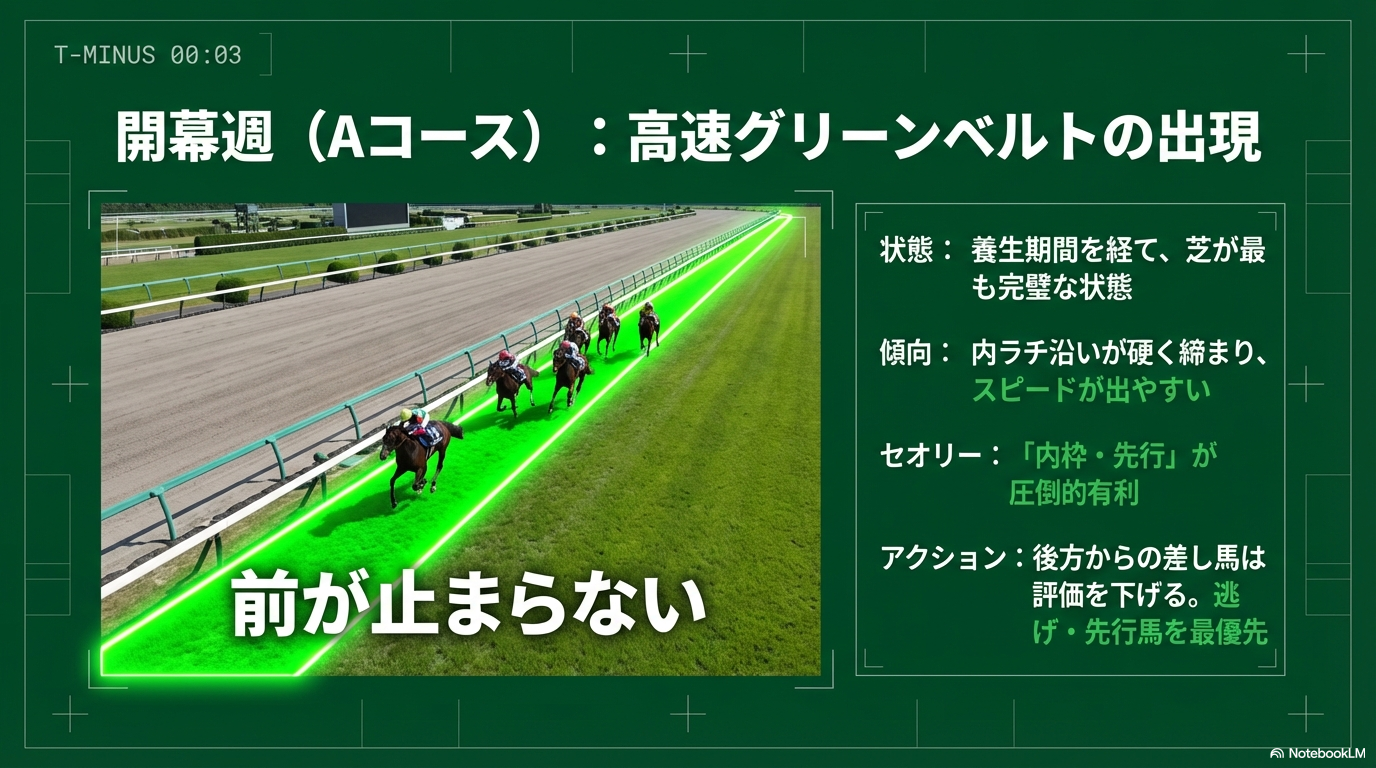

開催シリーズの初日、ファンが待ちわびる「開幕週」で使われるAコースは、数ヶ月にわたる長期間の芝の養生(回復・生育期間)を経て、一年で最も完璧に近い状態に整備されています。まるでビロードのように整えられた緑の絨毯の上でレースが行われるこの時期のAコースには、他のコースや時期とは異なる、予想に直結する明確な特徴が現れます。

絶対的なセオリー「内枠・先行有利」のメカニズム

開幕週のAコースにおける最大の特徴は、「内枠・先行馬が圧倒的に有利」という、競馬の格言とも言える傾向が極めて強く現れることです。その理由は、コース全面の芝が綺麗に生え揃っており、特に内ラチ沿いの馬場が硬く締まっていて非常にスピードが出やすい状態にあるためです。硬く締まった馬場は地面からの反発が強く、馬の推進力を最大限に引き出します。陸上競技のトラックでインコースが最短距離であるのと同じように、馬も本能的に距離ロスのない経済コースを走りたがるため、騎手心理としても、わざわざ外を回る理由がありません。

「前が止まらない」高速グリーンベルトの出現

この時期のAコースは、ファンや関係者の間でしばしば「前が止まらない」あるいは「グリーンベルト」と表現されます。グリーンベルトとは、見た目にも明らかに緑色が濃い、内ラチ沿いの傷一つない芝部分を指す言葉です。この絶好のコンディションの馬場を利してスピードに乗った先行馬たちを、後方から追い込んでくる馬(差し・追い込み馬)が捕らえるのは至難の業となります。これが「前が止まらない」と言われる所以です。

予想における基本戦略

開幕週のAコースを予想する際のセオリーとしては、まず内側の枠(特に1枠〜4枠あたり)に入った、スタートダッシュが速く、前々でレースを進められる逃げ・先行馬を最優先で評価するのが基本戦略となります。後方からの追い込みを武器とする実力馬であっても、展開が向かない可能性を考慮し、評価を一つ下げるか、相手候補までに留めるのが賢明な判断と言えるでしょう。

また、芝の状態が非常に良いため、全体的に非常に速い時計が出やすく、時にはコースレコードが更新されることも珍しくありません。この時期のクッション値は「硬め」を示す10.0を超えることも多く、これがレコードタイムが生まれやすい物理的な裏付けとなります。後方からの馬は、強力な末脚を持っていても、前方の馬もバテずに速い上がりタイムで走れてしまうため、位置取りの差を覆すのが困難になるのです。

東京競馬場のBコースとCコースの違い

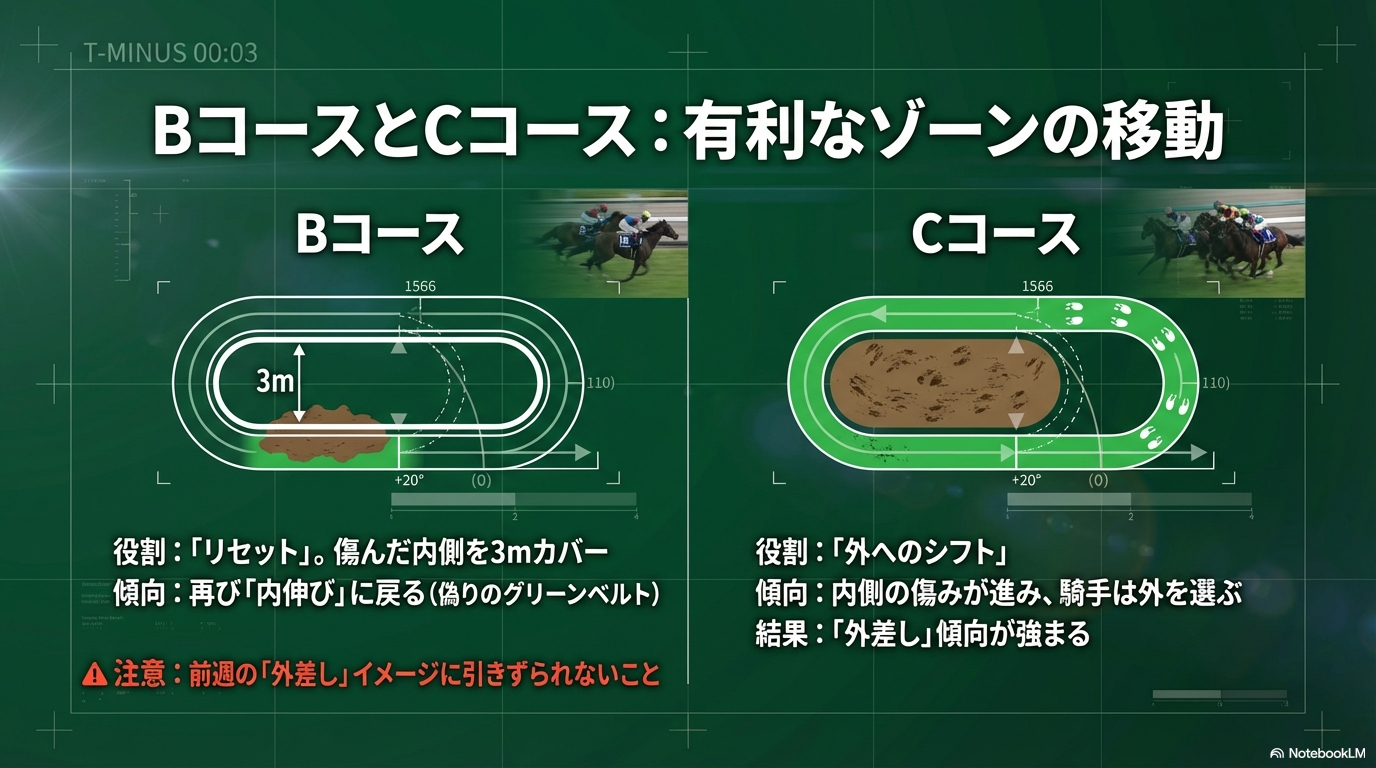

東京競馬場のBコースとCコースは、どちらもAコースの内ラチを外側に移動させて作られる仮設のコースですが、その違いを正確に理解することが、開催中盤以降の精度の高い予想につながります。両者の最も大きな違いは、Aコースのラチからどれだけ外側に設置されているか、そしてそれに伴うレース傾向(トラックバイアス)の明確な変化です。

物理的な違い:距離とカーブの変化

まず、基本的な物理的スペックから見ていきましょう。Aコースが開幕週の「新品」だとすれば、Bコースは「少し使い込んだ状態」、Cコースは「かなり使い込んだ状態」の馬場をリフレッシュさせるための措置と考えると分かりやすいでしょう。

| コース | Aコースからの移動距離 | 1周の距離(芝) | 幅員(コースの広さ) | 主な使用時期 |

|---|---|---|---|---|

| Aコース | 基準 (0m) | 2,083.1m | 31~41m | 開催開幕~前半 |

| Bコース | 3m外側 | 2,101.9m | 28~38m | 開催中盤 |

| Cコース | 6m外側 | 2,120.8m | 25~35m | 開催中盤~後半 |

BコースはAコースから3m、Cコースは6m外側に柵が移動します。この移動により、コースの1周距離は物理的に長くなり、コーナーのカーブは緩やかになります。コーナーが緩やかになると、馬はスピードを落とさずに回りやすくなり、息を入れられるポイントも変わってきます。これがレース全体のペース配分に影響を与えるのです。

レース傾向の決定的な違い:「内伸び」から「外差し」へ

- YUKINOSUKE

レース傾向における最大の違いは、有利なポジション(トラックバイアス)のグラデーションです。Bコースに替わった直後の週は、Aコースとして使われて荒れた内側の芝が柵で完全にカバーされ、そのすぐ外側に3m幅の「偽りのグリーンベルト」とも言える良好な馬場が出現します。そのため、前週までの「外差し有利」の傾向が一変し、再び最短距離を走れる内側を通る馬が有利になる「内伸び」の状態に戻る傾向があります。

しかし、Cコースが使われる開催後半になると、今度はBコースとして使われていた馬場の真ん中あたりも相当なダメージを受けています。そのため、騎手たちは意識的に傷んだインコースを避け、比較的状態の良い馬場の外側、時には大外を選択するようになります。結果として、外から追い込んでくる「外差し」が決まりやすくなるのです。馬場の有利なゾーンが、開催の進行と共に内側から外側へとじわじわと「移動」していくイメージを持つと良いでしょう。

騎手心理とレース展開への影響

この馬場傾向の変化は、騎手の心理にも影響を与えます。Bコース替わり直後は、多くの騎手が「内が有利」という共通認識を持つため、スタート後のポジション争いが激化しやすくなります。一方でCコースになると、「どこが一番伸びるのか」を騎手たちもレースの中で手探りすることになります。内を巧みに突くか、思い切って外を回すか、騎手の腕と瞬時の判断力が勝敗を大きく左右するようになり、レースはより複雑で面白みを増すのです。

東京競馬場Dコースの特徴と傾向

- YUKINOSUKE

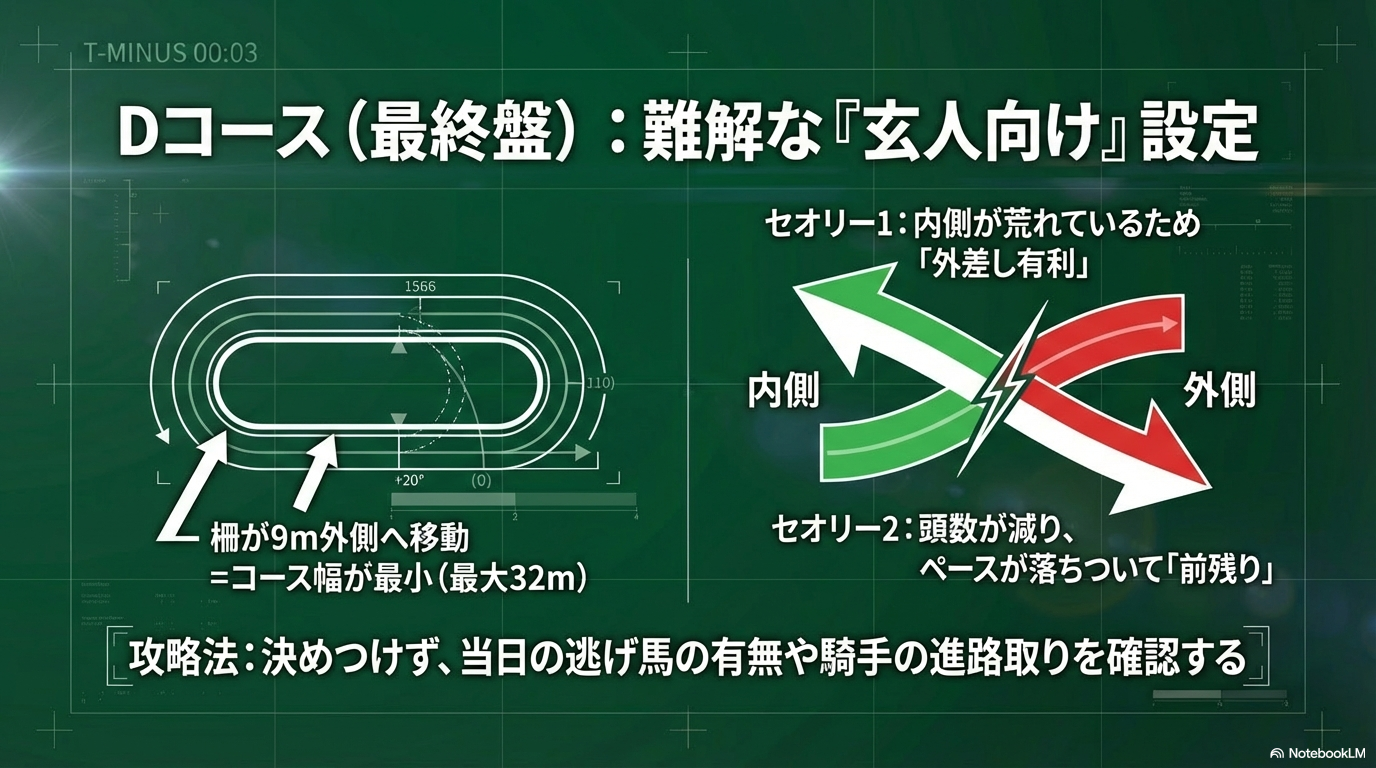

東京競馬場の開催最終盤に姿を現すDコースは、一筋縄ではいかない、まさに玄人好みの舞台です。これはAコースのラチから実に9mも外側に柵を設置した、最も大外のコース設定であり、長期間にわたる開催で酷使された芝馬場を保護し、最後まで公平なレースを提供するための最後の手段とも言えます。1周の距離は約2,139.6mとなり、基準となるAコースと比較すると56m以上も長くなります。

物理的な変化:狭くなるコースと減る頭数

Dコースの最大の特徴は、ラチが大きく外側に移動することにより、コース幅(幅員)が最も狭くなることです。Aコースでは最大41mあった広大な幅員が、Dコースでは最大32mまで狭まります。コース幅が狭くなることで、馬群が密集しやすくなり、後方の馬が進路を見つけにくくなることがあります。このため、安全なレース施行を最優先する措置として、最大出走可能頭数が制限される場合があります。例えば、天皇賞(秋)が行われることで知られる芝2000mのレースでは、A〜Cコース使用時はフルゲート18頭立てが可能ですが、Dコース使用時には16頭に制限されます。

レース傾向の二面性:「外差し」か「前残り」か

開催最終盤で馬場全体が荒れている上に、物理的な設定も特殊なDコースのレース傾向は、二つの相反するセオリーが存在し、非常に難解です。

一つは「外差し有利」という考え方です。これは、開催を通じて最も酷使された馬場の内側(A〜Cコースで使われた部分)は、度重なるレースで芝が剥がれ、極端に走りにくい状態になっているという前提に基づきます。そのため、騎手は意識的に傷んだ内側を避け、比較的状態の良い馬場の外側を選択し、そこから末脚を伸ばす馬が有利になるという理論です。

しかし一方で、「前残り(先行馬有利)」という正反対の現象が起こりやすいのもDコースの難しさです。その背景には、出走頭数が少なくなることによるペースの変化があります。頭数が減るとスタート直後の先行争いが激化しにくく、全体のペースが落ち着きやすくなります(スローペース)。そうなると、逃げ・先行馬は楽なペースで道中を進めることができ、最後の直線に向けて体力を温存できます。結果として、後方から追い込んでくる馬の追撃を振り切って、そのまま粘り込んでしまうケースが少なくありません。

Dコース攻略のための着眼点

この難解なDコースを攻略するためには、セオリーを鵜呑みにせず、当日の状況を慎重に見極める必要があります。

- 当日の芝の状態を自分の目で確認する:JRAが発表する「クッション値」や「含水率」はもちろん、午前中のレースVTRを見て、実際にどのコースを通った馬が伸びているかを確かめることが重要です。

- ペースを予測する:出走メンバー構成を見て、何が何でもハナを切りたい「逃げ馬」が複数いるかを確認します。もし不在であれば、スローペースからの「前残り」を警戒すべきです。

- 騎手の意識を読む:トップジョッキーたちは、馬場の有利なゾーンを熟知しています。人気薄の馬でも、名手が意識的に外の進路を選択している場合は、馬場の状態が外有利に傾いている可能性があり、注意が必要です。

東京競馬場のAコースBコース違いと予想への影響

- 東京競馬場のBコース替わりは狙い目

- 馬場状態の悪い順はどうなっている?

- クッション値が高いとどうなるのか解説

- 東京競馬場のA指定席の倍率は高い?

東京競馬場のBコース替わりは狙い目

- YUKINOSUKE

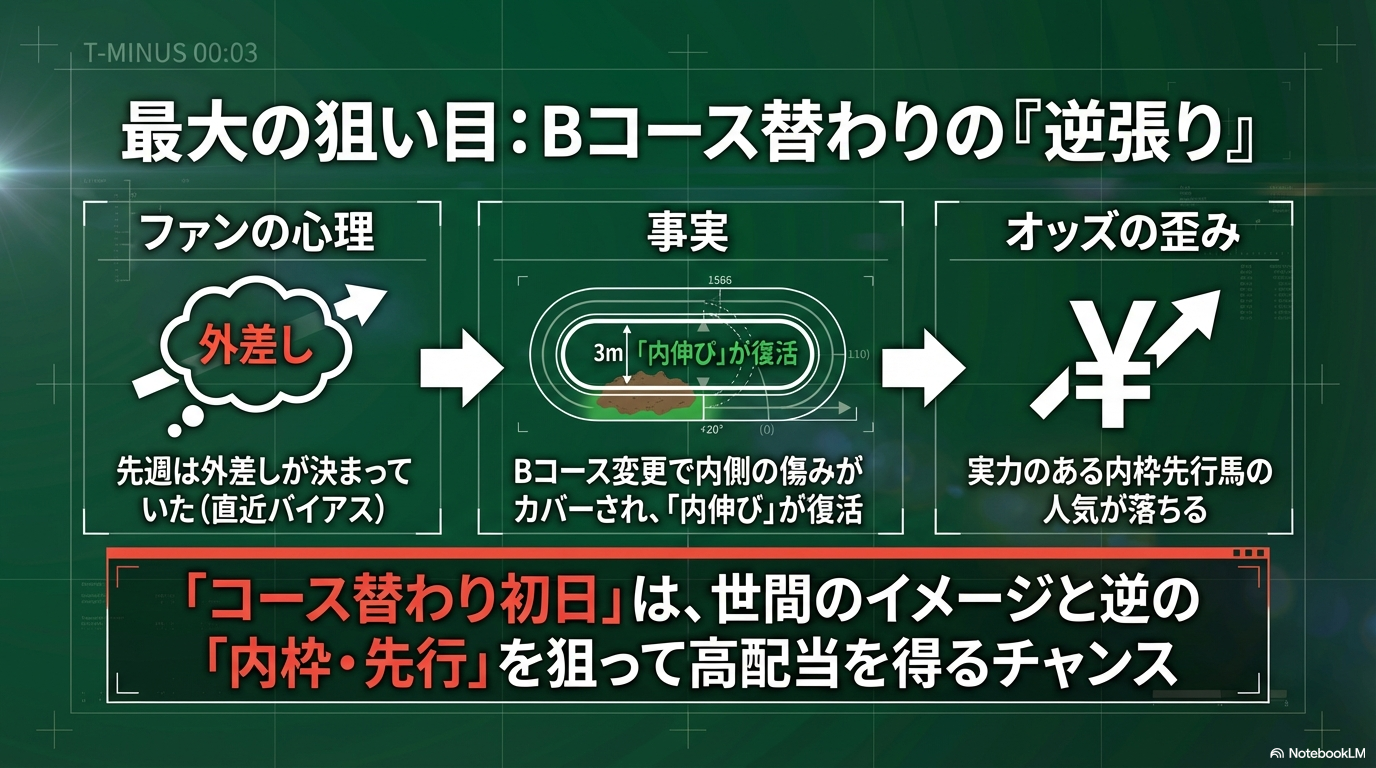

競馬予想において、他のファンよりも一歩先んじるためには、多くの人が見過ごしがちな「変化の瞬間」を捉えることが重要です。その最も代表的な例が、開催カレンダー上で「Bコース替わり」が行われる週です。特に、数週間使用されたAコースからBコースへと替わった直後の開催日は、経験豊富なファンが虎視眈々と狙う絶好のタイミングとなります。

なぜ「Bコース替わり」がチャンスになるのか

その最大の理由は、馬場傾向(トラックバイアス)が大きく、そして明確に反転するからです。Aコースの最終週、内ラチ沿いはまるで耕された畑のように芝が掘り返されていることも少なくありません。この状態では、当然ながら内側を走る馬は不利となり、比較的状態の良い外側をスムーズに走れる差し馬が有利な「外差し馬場」となります。しかし、Bコースに替わることで、その荒廃した地帯は柵の内側に完全にカバーされ、そのすぐ外側に一夜にして3m幅の「緑の高速道路」とも言えるフレッシュな芝コースが出現するのです。これにより、前週までの「外差し有利」というファンの共通認識が一変し、再び最短距離を走れる「内枠・先行馬」が有利な「内伸び馬場」へと急激に回帰する現象が起こりやすくなります。

高配当を生む「ファンの思い込み」の利用

ここに、馬券的な妙味が生まれます。多くのファンは、直近のレース結果、つまり「先週は外からの追い込みがよく決まっていた」という記憶に強く影響される「直近バイアス」に陥りがちです。この心理的な慣性が、馬券のオッズに歪みを生じさせます。つまり、Bコース替わりで有利になるはずの内枠の先行馬が、前週のイメージから過小評価され、本来の実力よりも人気が落ちることがあるのです。この市場の非効率性をいち早く察知できれば、世間の評価が低いままの内枠先行馬を狙い撃ちにし、思わぬ高配当を得るチャンスが生まれます。

忘れてはならない注意点と当日の見極め方

ただし、この「コース替わり=内枠有利」という傾向も絶対ではありません。最も注意すべきは天候、特に雨の影響です。週中に予期せぬ大雨が降るなどして馬場全体が大量の水分を含んでしまうと、水はけの問題からコースの内側の低い部分が乾ききらず、結果として外側の方が走りやすい状態になることもあります。

そのため、当日は以下の点を確認し、臨機応変に対応する柔軟な思考が重要です。

- JRA発表の馬場状態を確認する:「含水率」や「クッション値」の数値を見て、馬場が想定以上に水分を含んでいないかチェックします。

- 午前中のレースを必ず確認する:最も重要なのが、当日の前半レースのVTRを見ることです。勝利した馬や上位に来た馬が、直線のどのあたり(内、真ん中、外)を走っていたかを確認します。もし内を通った馬が軒並み失速しているようであれば、セオリーは通用しないと判断すべきです。

馬場状態の悪い順はどうなっている?

競馬を予想する上で、コース設定だけでなく「馬場状態」を理解することも不可欠です。馬場状態は、コースに含まれる水分の量(湿潤度)によって区分され、JRAでは芝・ダートともに4段階で公式に発表されます。結論から言うと、馬場状態が悪い順は、「不良」→「重」→「稍重」→「良」となります。これは、陸上のトラックが雨で濡れると記録が出にくくなるのと同じように、競馬においても馬場の水分量が馬のパフォーマンスに直結するため、非常に重要な指標なのです。

馬場状態4段階の定義と見分け方

JRAが発表する4段階の馬場状態は、専門の馬場担当者が実際にコースを歩き、その感触などを基に総合的に判断しています。それぞれの定義は以下の通りです。

| 馬場状態 | 芝コースの目安 | ダートコースの目安 |

|---|---|---|

| 良(りょう) | 踏みしめても表面はほとんど変化しない、完全に乾燥した理想的な状態。 | 手で砂を握っても固まらない、または固まってもすぐに崩れるサラサラの状態。 |

| 稍重(ややおも) | 表面がやや凹むが、水は染み出てこない湿った状態。見た目は良馬場と大差ないこともあります。 | 手で砂を握ると団子状に固まるが、水は染み出ない湿り気のある状態。 |

| 重(おも) | 踏みしめるとじわっと水が染み出てくる濡れた状態。芝の色が濃く見えます。 | 踏みしめると水が滲み出てくる状態で、色が黒っぽく変化します。 |

| 不良(ふりょう) | 表面や足跡に水が浮いており、ぬかるんでいる状態。馬が走ると大きな水しぶきが上がります。 | 表面や足跡に水が浮いている、水たまりに近い状態。 |

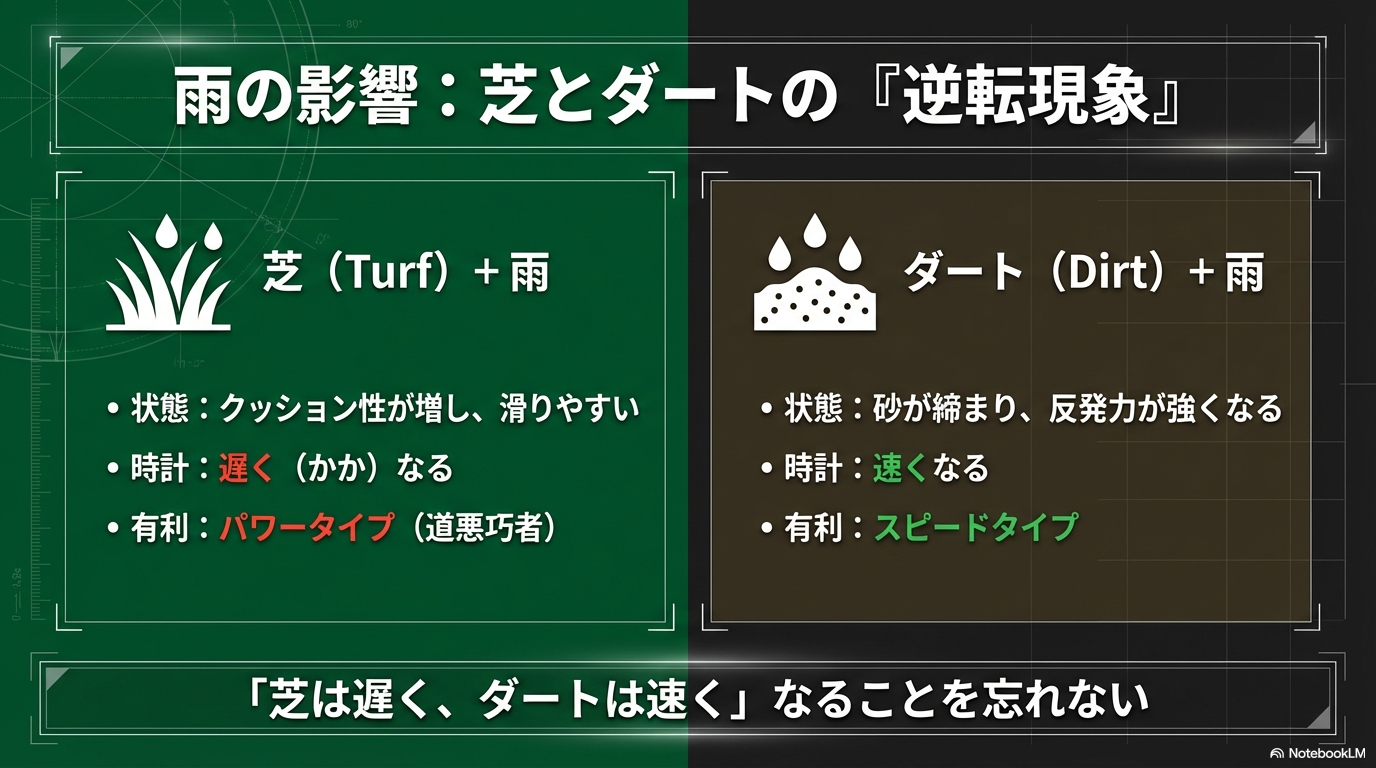

【重要】芝とダートで正反対になる影響

- YUKINOSUKE

馬場状態を予想に活かす上で最も重要なポイントは、芝コースとダートコースでは、水分量による影響が正反対になるという点です。これを理解しているかどうかで、雨の日の馬券成績は大きく変わるでしょう。

- 芝コースの場合:時計が遅くなる

芝コースは、水分を含むと路盤が緩み、地面のクッション性が増します。これにより、馬が地面を蹴る力が吸収されてしまい、前へ進むための推進力が得にくくなります。また、濡れた芝は滑りやすく、馬はより多くのパワー(筋力)を必要とするため、走破時計は遅くなる傾向にあります。このため、スピードよりもパワーに秀でた、いわゆる「道悪巧者(みちわるこうしゃ)」と呼ばれるタイプの馬が台頭しやすくなります。 - ダートコースの場合:時計が速くなる

一方でダートコースは、適度に水分を含むと砂が締まって硬くなります。これにより、蹄が深く沈み込まず、砂を蹴った時の反発力を効率よく推進力に変えることが可能です。まるで走りやすい舗装路のようになるため、良馬場の時よりも格段に速い時計が出ることが多くなります。パワーよりも、スピードの持続力が求められる傾向が強まります。

客観的データ「含水率」の役割

馬場担当者の発表に加え、JRAではより客観的なデータとしてコースの「含水率」も公式サイトで公表しています。これは、コースの砂や土にどれくらいの割合で水分が含まれているかをパーセンテージで示したものです。競馬場ごとに、過去の含水率と馬場状態区分の関係性をまとめた「早見表」も提供されており、より深く馬場状態を分析したい場合に役立つ情報となります。ただし、含水率はあくまで測定地点の数値であり、最終的な馬場状態の判断は馬場担当者の総合的な見解が優先される点には注意が必要です(出典:JRA公式サイト「含水率に関する基礎知識」)

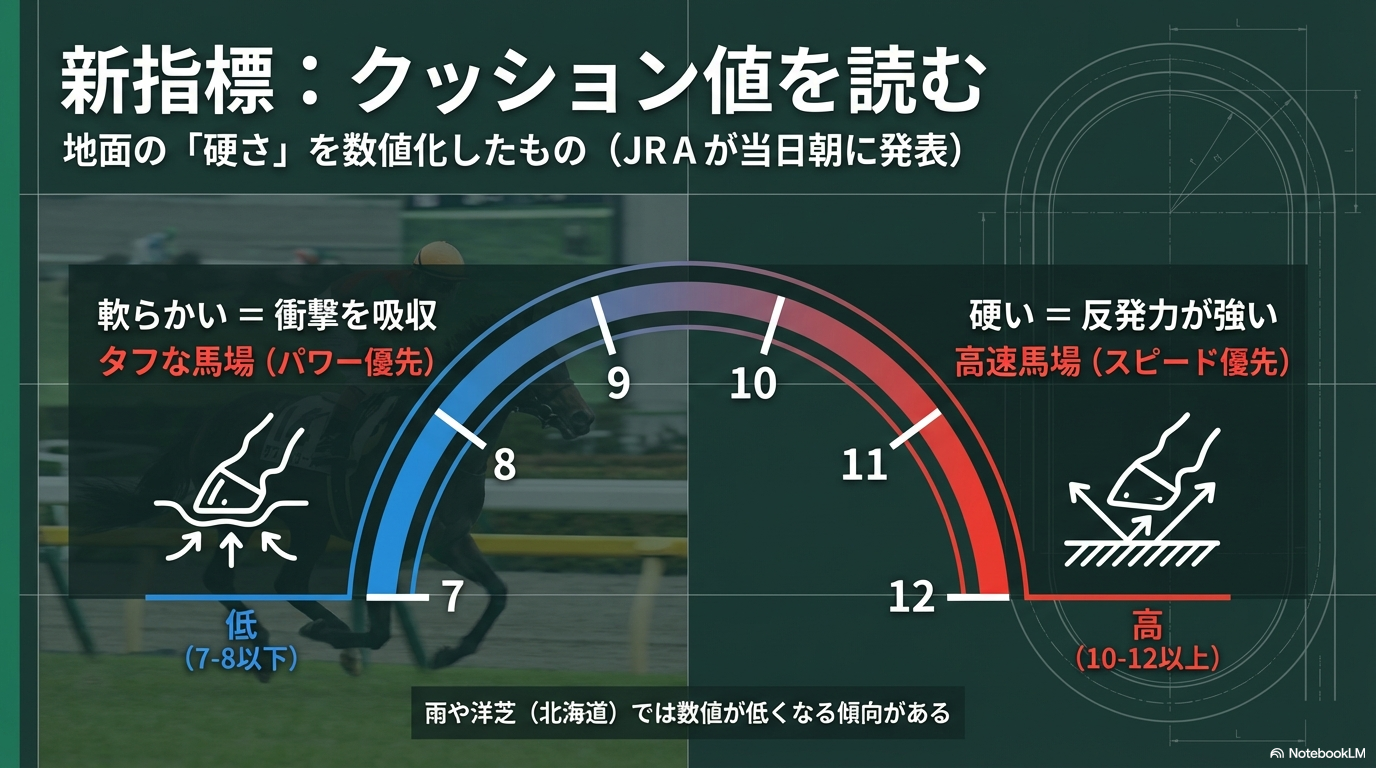

クッション値が高いとどうなるのか解説

- YUKINOSUKE

近年、JRAが馬場状態を示す新たな客観的指標として導入し、多くのファンが注目しているのが「クッション値」です。これは、専用の測定器(クレッグハンマー)を使い、芝コースの表面の硬さを物理的に測定し、数値化したものです。具体的には、決められた重さのハンマーを一定の高さから落下させ、その際の衝撃(反発力)を測定しています。

では、このクッション値が高いと、馬の走りやレースにどう影響するのでしょうか。結論から言うと、クッション値が高いほど、馬場は硬く、反発力が強いと判断できます。馬場が硬いということは、地面からの反発を推進力に変えやすくなるため、スピードが出やすい、いわゆる「高速馬場」であることを示唆します。逆に、クッション値が低いほど馬場は柔らかく、衝撃を吸収してしまうため、時計がかかるタフな馬場であると判断できるのです。

クッション値の目安と傾向

JRAが公表している基準では、以下のように分類されています。この数値は開催日の朝にJRA公式サイトで発表されます。

- 12以上:硬め(非常に速い時計が出やすい)

- 10~12:やや硬め(速い時計が出やすい)

- 8~10:標準

- 7~8:やや軟らかめ(時計がかかりやすい)

- 7以下:軟らかめ(パワーやスタミナが求められる)

クッション値は、雨が降って馬場の水分量(含水率)が増えると顕著に低くなる傾向があります。また、札幌や函館で採用されている洋芝は、根が密集してマット状になる特性から、本州の野芝に比べてクッション値が低く出やすいという特徴もあります。この数値を参考にすることで、その日の馬場がスピード能力に優れた馬に向いているのか、それともパワーやスタミナに秀でた馬に向いているのかを、より客観的に判断する手助けとなります。(出典:JRA公式サイト 「芝のクッション値に関する基礎知識」)

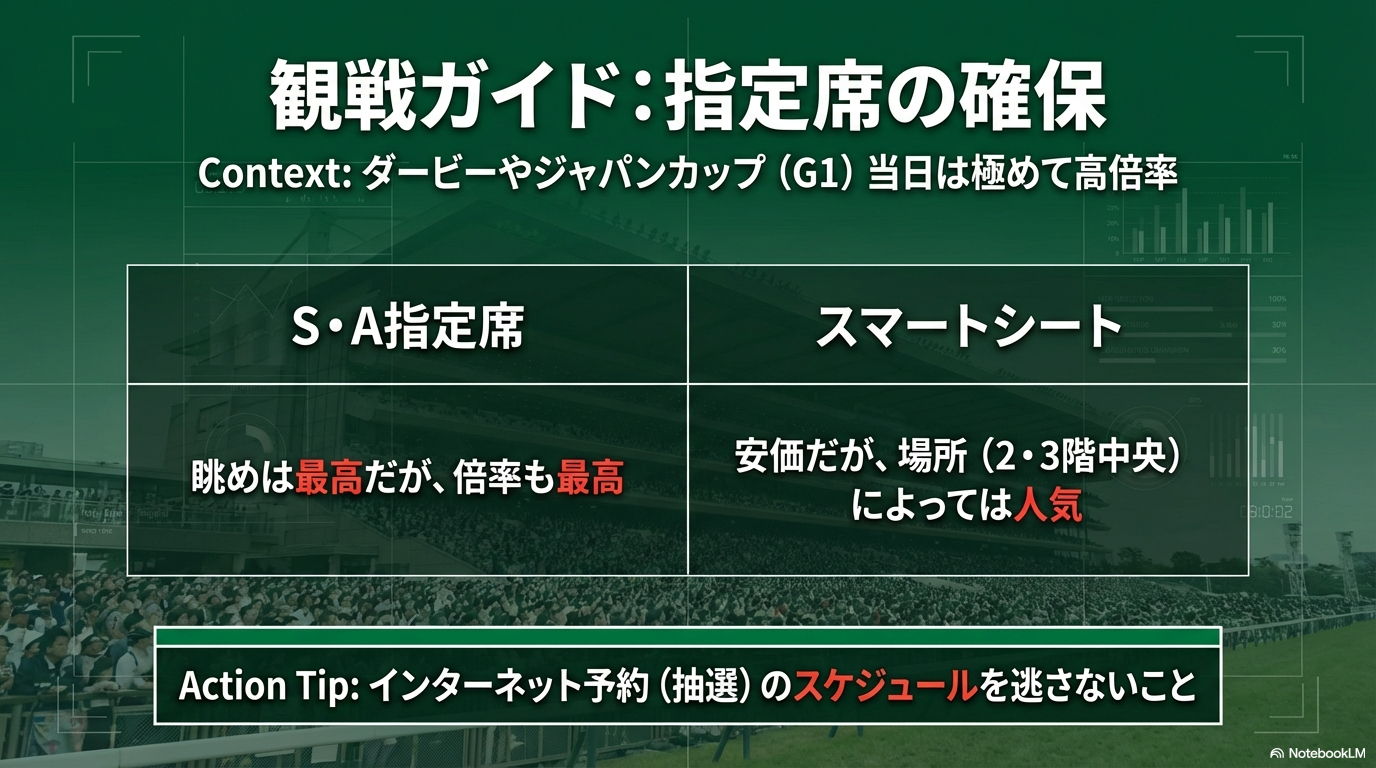

東京競馬場のA指定席の倍率は高い?

コースの知識とは少し異なりますが、競馬を一日快適に観戦するために非常に重要なのが「指定席」の情報です。特に、日本ダービーやジャパンカップといった国民的G1レースが開催される日の東京競馬場は、開門前から長蛇の列ができるほど大変な混雑となるため、確実に席を確保できる指定席の価値は計り知れません。

指定席の抽選システムと倍率の変動要因

東京競馬場の指定席は、現在インターネット予約による完全抽選制で発売されています。抽選は二段階に分かれており、まずJRAカード会員などを対象とした「先行抽選」が行われ、その後に残った席が誰でも申し込める「一般抽選」に回されます。では、A指定席をはじめとする各席の倍率は高いのでしょうか。結論としては、レースの格式やその年の注目度によって大きく変動しますが、G1レースの日は非常に高倍率になると覚悟しておくべきです。倍率を左右する要因には、以下のようなものがあります。

- レースの格式:日本ダービーを筆頭に、天皇賞(秋)、ジャパンカップなどの格式高いG1レースは倍率が跳ね上がります。

- 注目馬の出走:無敗の三冠馬がかかったレースや、歴史的名馬の引退レースなど、その年にしか見られないドラマが期待される日は、申し込みが殺到します。

- 天候や季節:気候の良い春・秋シーズンの晴天予報の日は、当然ながら人気が高まります。

中でも、すべてのホースマンが憧れる競馬の祭典「日本ダービー」の日の指定席は最も人気が高く、最も取りやすいとされる先行抽選ですら、席種によっては倍率が10倍を超え、一般抽選ではさらにその数倍にまで高騰することも珍しくありません。

席種ごとの人気傾向と狙い目

一言で指定席と言っても、価格や場所によって人気傾向は異なります。それぞれの特徴を理解し、戦略的に申し込むことが当選確率を上げる鍵となります。

| 席種 | 価格帯の目安 | 主な特徴 | 人気傾向と狙い目 |

|---|---|---|---|

| S指定席・A指定席 | 3,000円~ | フジビュースタンド5・6階。ゴール板に近い西側からの眺めは格別。 | 価格は高いが、レースのクライマックスを最高の環境で見たいファンからの申し込みが集中。倍率は非常に高い。 |

| B指定席・C指定席 | 2,000円~ | フジビュースタンド5・6階。S・A指定席よりゴールから少し離れる。 | 最も安価なC指定席に申し込みが殺到し、A指定席以上の超高倍率になることも。B指定席はその中間的な人気。 |

| スマートシート | 1,000円~ | フジビュースタンド・メモリアルスタンドの各階。座席のみの提供でモニター等はない。 | 安価で席を確保したい層に人気。特にコース全体を見渡しやすい2・3階の中央付近は倍率が高くなる傾向がある。 |

- YUKINOSUKE

指定席予約の注意点

G1レースの日に観戦を計画する場合は、いくつか注意点があります。まず、申し込み期間はレースの約2週間前から1週間程度と非常に短いため、JRA公式サイトの「指定席ネット予約」のページをこまめにチェックし、スケジュールを逃さないことが重要です。また、同一開催日の抽選に複数申し込むことはできず、発覚した場合はすべての申し込みが無効となるため、慎重に狙いを定めて申し込む必要があります。詳細は必ず公式サイトで確認し、万全の準備で抽選に臨むことをお勧めします。

ちなみに、東京競馬場の指定席については、以下の記事でも詳しく解説しています。「東京競馬場の指定席」をもっと深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

- YUKINOSUKE

総まとめ:東京競馬場のAコースBコース違い

この記事では、東京競馬場のコース替わりの基本的な仕組みから、各コースの特徴、そして馬場状態やクッション値といった関連データとの組み合わせ方まで、多角的に解説してきました。「Aコースだから内枠」「Cコースだから外枠」といった単純なセオリーだけでなく、その背景にある芝の状態や馬場のバイアスを読み解く「解像度」が、ここまで読んでいただいたことで格段に上がったはずです。

この視点を持つことで、他のファンが一喜一憂する表面的な結果の裏で、レースを支配している法則性を見抜く一助となります。コース替わりという一見地味な要素が、実は馬券戦略において極めて重要なファクターであることを理解し、ぜひ次回の予想からこの知識を活用してみてください。

- 東京競馬場のコース替わりとは芝の保護と公平性確保のため内ラチを外へ移動させること

- Aコースが基準でBコースは3m、Cコースは6m、Dコースは9m外側に設置される

- コース替わりのタイミングは開催中2~3週ごとに行われるのが一般的

- 使用コースの正確な情報はJRA公式サイトの「馬場情報」で随時確認できる

- 開幕週のAコースは芝の状態が完璧で内枠・先行馬が圧倒的に有利

- BコースとCコースの違いはラチの位置とそれに伴う内外の有利不利の変化

- Dコースは開催最終盤に使われコース幅が狭まり頭数が制限されることがある

- AコースからBコースへの替わり目初日は内伸び馬場に戻りやすく狙い目となる

- 馬場状態は「良」から「不良」へと水分の量に応じて4段階で発表される

- 芝は水分を含むと時計が遅くなり、ダートは時計が速くなる傾向がある

- クッション値が高いほど馬場は硬くスピードが出やすい高速馬場を示す

- コース替わりによる有利不利は天候によって変化するため当日の確認が重要

- 東京競馬場の指定席はG1開催日には非常に高倍率となる

- コースの違いと馬場状態を組み合わせることで予想の精度は格段に向上する

- コース替わりの法則性を読み解くことが高配当的中の鍵となる

- YUKINOSUKE

コメント