こんにちは、YUKINOSUKEです。競馬ファンなら誰もがその実力を認める川田将雅騎手。本当に上手いですよね。特にマイルG1や中距離の重賞では、「川田騎手が乗るなら安心だ」と、馬券の軸として絶対的な信頼を置いている競馬ファンも多いんじゃないでしょうか。私もその一人です。

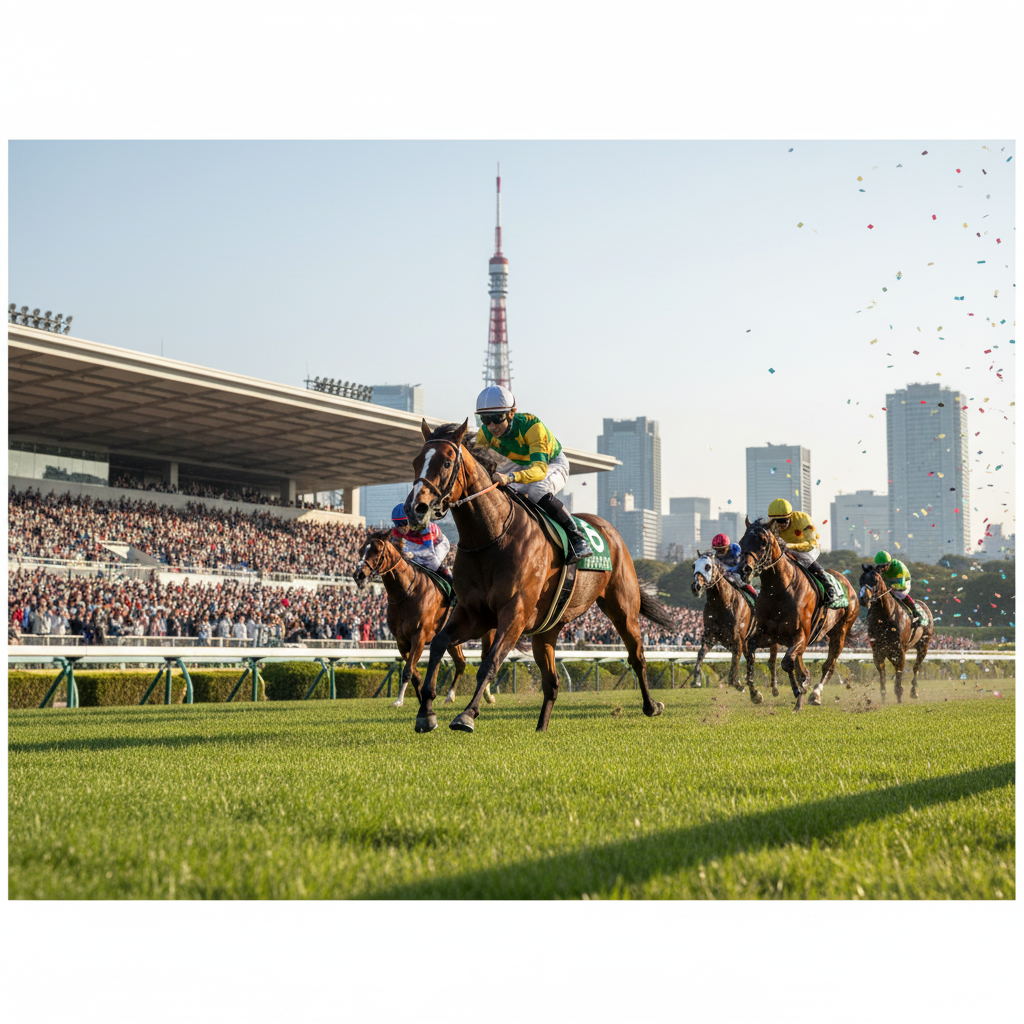

ですが、その一方で「川田騎手 長距離成績」と検索してみると、必ずと言っていいほど「苦手」というキーワードがセットで出てきませんか? 特にクラシック三冠の最終戦である菊花賞 や、JRAで最も長い距離を走る天皇賞春 といった、3000mを超えるようなタフな大舞台。有力馬に騎乗しているはずなのに、「なぜか勝てない」「人気を裏切ることが多い」…そんなイメージが、正直なところ私にもありました。

「マイルなら鬼のように強いのに、なぜ長距離だとパフォーマンスが落ちるのか?」 「菊花賞で1番人気に乗ると、信頼するどころか逆に少し不安になってしまう…」 。あなたも、そんな風に感じたことはありませんか?

私自身、あれだけ圧倒的な技術を持つ川田騎手が、本当に「長距離だけ」を明確に苦手としているんだろうか?と、ずっと疑問に思っていました。これは単なるレース展開のアヤや、ファンの印象論が生んだイメージなのか。それとも、データが明確に示している動かせない事実なのか。気になったので、今回は川田騎手の長距離成績について、データをしっかり掘り下げて分析してみることにしました。この記事を読めば、そのモヤモヤの正体がきっと分かるはずです。

- 川田騎手が長距離を「苦手」と言われる本当の理由

- 得意距離(マイル・中距離)との圧倒的な成績比較

- 菊花賞やジャパンカップでの具体的な全データ

- データから分析する長距離成績との正しい向き合い方

川田騎手の長距離成績は「苦手」なのか?

- YUKINOSUKE

マイルや中距離のG1レースで、川田騎手が有力馬に乗っていたら「もう軸はこれで堅いな」とさえ思わせる、圧倒的な強さと信頼感。あなたも何度も体験しているんじゃないでしょうか。実際に、特定のコースでは驚異的な馬券圏内率を誇る など、その実力はデータにも裏付けられています。

ですが、その一方で。舞台が3000mを超える菊花賞 や、JRA最長G1である天皇賞・春 になると、その絶対的な信頼感が少し揺らぐ瞬間はありませんか? 「川田騎手だから」と1番人気に支持された有力馬が、最後の直線で伸びを欠いてまさかの着外に沈んでしまう…。そんな「あれ?」と思う瞬間に、あなたも出会ったことはありませんか?

「マイルなら鬼のように強いのに、なぜ長距離だと勝ちきれないんだ?」 「菊花賞で川田騎手が1番人気だと、逆に不安になる…」。この強烈なギャップこそが、「川田騎手=長距離は苦手」というイメージの源泉だと私は考えています。

では、その「苦手」というイメージは、単なる印象論なのか、それともデータに裏付けられた事実なのか。このセクションでは、まず私たちファンが「基準」としてしまっている川田騎手の得意距離での「異常なまでの成績」をデータで確認し、それと比較することで、なぜ私たちが「長距離は苦手」と感じてしまうのか、そのギャップの正体を徹底的に分析していきます。

川田騎手は長距離が苦手という噂の真相

- YUKINOSUKE

競馬ファンなら誰もが認めるトップジョッキー、川田将雅騎手。本当に頼りになりますよね。2024年現在もリーディングジョッキー争いの常連であり 、名実ともに日本競馬界のトップに君臨している騎手の一人です。私自身、馬券を買う上で「川田騎手が乗るなら」と、無条件で印を厚くしてしまうことも少なくありません。

でも、そんな川田騎手に対して、ネットの掲示板やSNS、あるいは競馬仲間とのG1予想会なんかで、決まって囁かれる“ある噂”があります。

それが、「川田騎手って、長距離レースは苦手なんじゃ…?」という声です。

特に、クラシック三冠の最終関門である菊花賞(3000m) や、JRA最長のG1レースである天皇賞・春(3200m) といった、スタミナが問われる3000mを超える大舞台。そこで1番人気や2番人気といった世代トップクラスの有力馬に騎乗しているにも関わらず、期待に応えられずに敗れてしまう…。そんなシーンがファンの記憶に強く残っているのが、「苦手」説の主な論拠かなと思います。

例えば、2021年の菊花賞で1番人気に支持されたレッドジェネシスが13着に沈んだ時 や、2014年に2番人気だったトゥザワールドが16着に大敗した時 など、「あの川田騎手が…なぜ?」と頭を抱えたファンも多かったのではないでしょうか。

果たしてこの「苦手」説は、一部のレースの悪い印象が独り歩きした単なるファンの“印象論”なのでしょうか? それとも、データが明確に示す、動かしがたい“事実”なのでしょうか? 私自身、この疑問をずっと持っていたので、今回その真相を徹底的に調べてみることにしました。

なぜ「苦手」と言われるのか?

では、なぜ川田騎手は長距離を「苦手」と言われてしまうんでしょうか。私も不思議に思って色々とデータを分析してみたんですが、その最大の理由は、「期待値との圧倒的なギャップ」、これに尽きると見ています。

どういうことかと言うと、川田騎手は他の距離、特にマイル(1600m)や中距離(2000m)でのパフォーマンスが、他のトップジョッキーと比べても異次元のレベルで高いんです。G1レースであっても、人気馬に乗れば「まず馬券内は外さないだろう」と、ファンが絶対的な信頼を置けるレベルの成績を叩き出しています。

私たちファンも、無意識のうちにその「G1でも勝って当たり前」「人気なら馬券内は堅い」という、非常に高いハードルを「川田騎手のスタンダード」として設定してしまっているんですね。

その高い期待値を持ったまま長距離G1(例えば菊花賞)を見ていると、どうなるか。彼が1番人気や2番人気の有力馬に騎乗して、もし馬券圏外(4着以下)や、ましてや二桁着順に沈んでしまった時、その印象がものすごく強く記憶に残ってしまいます。

他の騎手なら「まあ、G1だし仕方ない」「馬が長距離合わなかったかな」で済むような敗戦が、川田騎手だと「あの川田がなぜ負けたんだ」「やっぱり長距離はダメなんだ」という、「期待の裏切り」として受け取られてしまうんです。

要するに、他の距離でのパフォーマンスが凄すぎて、長距離での「(他の騎手なら)ごく普通の成績」ですら「不振」や「物足りない」に見えてしまう…。この強烈なギャップこそが、「苦手」というイメージが定着してしまった最大の原因だと、私は分析しています。

比較:得意距離での圧倒的な成績

- YUKINOSUKE

川田将雅騎手に対してファンが抱く「絶対的な信頼」や「過度とも言える期待値」は、決して漠然としたイメージから来るものではありません。その最大の根拠となっているのが、彼の“本職”とも呼べる得意距離、特に芝のマイルから中距離(1600m~2200m)における圧倒的な支配力です。

他のトップジョッキーと比較しても明らかに突出した、まさに「異常」とも言えるレベルの成績。これこそが、ファンや関係者が川田騎手に寄せる期待の「基準値」となっています。したがって、本題である長距離レースでの成績を正しく評価するためには、まずこの驚異的な“デフォルト値”がいかに高いかを深く理解しておく必要があります。

「川田ゾーン」と呼ばれる鉄壁の領域

川田騎手の得意距離、とりわけ芝1800mや2000mといった王道の中距離路線では、世代のトップクラスや能力上位の有力馬からの騎乗依頼が集中します。そして、彼はその圧倒的な人気に応え、馬の能力を最大限、あるいはそれ以上に引き出すことで、驚異的なデータを積み上げてきました。近年の大阪杯、天皇賞(秋)、マイルチャンピオンシップなど、主要な中距離G1での勝負強さを見ても、その信頼性は揺るぎません。

具体的なデータは、その支配力を如実に物語っています。

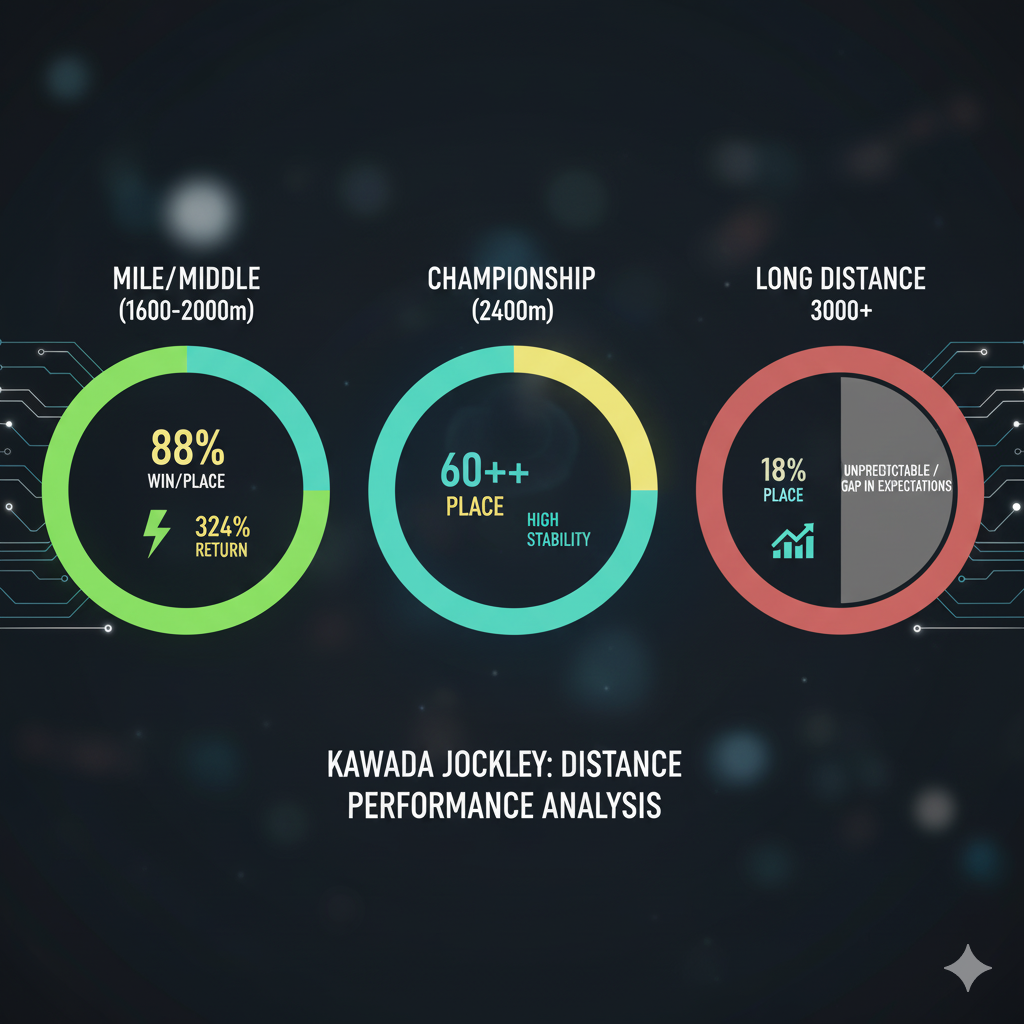

- 驚異の複勝率(京都・芝2000m)競馬ファンの間で大きな話題となったのが、改修後の京都競馬場・芝2000m(秋華賞などが行われるコース)における複勝率(3着以内率)です。一部の集計期間や特定の条件下では、この数値が88%に達するという、にわかには信じ難いデータが観測されました。これは「ほとんど馬券内」というレベルを超え、「京都の2000mは川田騎手から買っておけばOK」という絶対的な信頼感、すなわち「期待値」の源泉そのものとなっています。

- 「無双状態」の特定コース(中京・芝2000m)中京競馬場の芝2000mも、川田騎手の得意舞台として広く知られています。G2金鯱賞をはじめとする重賞レースにおいて、近5年間(2024年時点)で6勝を挙げるなど、他を圧倒する強さを見せています。左回りで直線の長いこのコース形態が、馬の能力をきっちり出し切らせる彼の騎乗スタイルと完璧に噛み合っていることを示すデータと言えるでしょう。

- 安定した勝利の量産(芝1800m)ご提示の文章でも触れられている通り、芝1800mは彼の勝ち鞍が最も多い主要な距離の一つです。特定のコースが突出しているだけでなく、阪神や東京といった主要競馬場の1800m戦全般で、人気馬に騎乗した際の勝率・連対率の高さ、そして取りこぼしの少なさは群を抜いており、その安定感が「基準値」をさらに押し上げています。

高すぎる「基準値」が生むパラドックス

このように、マイルから中距離においては「複勝率50%超えは当たり前、特定の得意条件では80%を超える」といったデータが、ファンにとっての「川田騎手のスタンダード」として認識されています。

この異常に高い「基準値」が常識となっているからこそ、G1レースのような厳しい舞台で、たとえ人気馬に乗って複勝率が30%だったとしても、ファンからは「川田騎手にしては物足りない」「今日は不振だった」という声が上がってしまうのです。一般的なトップジョッキーの成績としては十分すぎるほど優秀な数字であっても、比較対象が彼自身の得意距離での驚異的な成績であるため、相対的に低く見えてしまう。これこそが、川田騎手の成績を評価する上で陥りやすいパラドックスと言えるでしょう。

マイルG1での驚異的な回収率

- YUKINOSUKE

前項で触れた中距離(1800m~2000m)での「圧倒的な支配力」が、川田騎手への信頼の「基準値」を形成しているとすれば、マイル(1600m)路線、特にG1レースにおけるパフォーマンスは、その「基準値を超える衝撃」を馬券ファンに提供してきました。

これは単なる人気馬での安定感(勝率・複勝率)の話に留まりません。むしろ、馬券的な妙味、すなわち「単勝回収率」という観点においてこそ、彼の真骨頂が発揮されていると言えるでしょう。

勝率と回収率が両立する「阪神G1」の異常値

その特異性が最も表れているのが、阪神・芝1600m(外回り)で行われるG1レース(桜花賞、阪神ジュベナイルフィリーズ、マイルチャンピオンシップ)です。

データ(集計期間によりますが)によれば、これらのビッグタイトルにおいて、川田騎手は勝率41.7%、単勝回収率324%という、常識では考えられない数値を記録しているとされます。この数字の本当の凄さは、一見矛盾する二つの要素が両立している点にあります。

- 勝率41.7%:これは、有力馬に騎乗して世代の頂点を決めるレースで、非常に高い確率で勝利を掴む「圧倒的な勝負強さ」を示しています。

- 単勝回収率324%:これは、単なる「人気馬で勝っているだけ」ではないことを証明しています。回収率が100%を大きく超える(ましてや300%を超える)ということは、ファンが「これは勝てないだろう」と見なした人気薄の馬(穴馬)でも、平然と1着に導いていることを意味します。

通常、トップジョッキーの勝率が上がれば上がるほど、騎乗馬は人気になりやすく、馬券的な妙味は減り、回収率は100%(あるいはそれ以下)に収束していく傾向があります。しかし、川田騎手の阪神マイルG1では、高い勝率を維持しながら、同時に爆発的なリターンをもたらしているのです。これこそが「異常値」と呼ばれる所以です。

その代表例が、まさに2022年の桜花賞でしょう。川田騎手は、単勝7番人気(22.7倍)だったスターズオンアースを見事に1着へと導きました。大外枠から馬群を縫うようにして差し切ったあの騎乗は、人気薄の馬の能力を最大限に引き出し、大番狂わせを演出した「回収率300%超え」を象徴する騎乗として、多くのファンの記憶に刻まれています。

東京マイルでの「安定感」

一方で、東京・芝1600m(ヴィクトリアマイル、安田記念、NHKマイルCの舞台)においても、その信頼性は揺るぎません。爆発的な回収率こそ阪神G1に譲るものの、データ上では複勝率44.3%という非常に高い数値を誇り、馬券圏内(3着以内)に確実に馬を運んでくる「軸馬」としての抜群の安定感を示しています。

結論:「異常な信頼性」こそが期待値の正体

このように、川田騎手の得意距離における成績をまとめると、以下のような特徴が見えてきます。

- 京都芝2000m(改修後)など:複勝率88%に達する「鉄壁の安定感」

- 阪神芝1600m(G1):勝率41.7%と単勝回収率324%が両立する「爆発力」

- 東京芝1600m:複勝率44.3%を誇る「軸としての信頼性」

(※上記のデータは特定の集計期間や条件下に基づく一例です)

これらの「異常なまでの信頼性」と「常識外れの回収率」が混在すること。これこそが、ファンが川田将雅騎手という存在に抱く、途方もない「期待値」の正体であり、本題である長距離レースでの成績が少しでも物足りなく映ってしまう最大の理由なのです。

データ分析で見る川田騎手の長距離成績

さて、前章までで確認してきたマイル・中距離路線における川田騎手の「異常なまでの基準値」――すなわち、特定のG1レースでの勝率4割超えや、驚異的な複勝率・回収率。その絶対的な信頼感を念頭に置いた上で、いよいよ本題である「長距離」カテゴリーの成績を詳細に分析していきます。

競馬における「長距離」とは、一般的に2400m以上のレースを指し、この距離を得意とする馬は「ステイヤー」と呼ばれます。特に、菊花賞(3000m)や天皇賞・春(3200m)といった3000mを超えるレースは、現代競馬の主流であるマイルや中距離(1600m~2000m)とは全く異なる適性が問われる、非常に特殊な領域です。

これらのレースでは、単なるスピードや瞬発力だけでは勝てません。3000m以上を走り切るための馬自身の底知れぬスタミナ(血統的背景)はもちろんのこと、騎手には道中でいかに馬をリラックスさせ、スタミナを温存させるかという「折り合い」の技術、そしてレース全体の流れを読み、勝負どころを見極める高度なペース判断と駆け引きが、中距離戦以上に厳しく要求されます。

この「ステイヤーの領域」において、川田騎手のパフォーマンスはどのように変化するのでしょうか。マイル・中距離で見せたような圧倒的な支配力は維持されているのか。それとも、あの高すぎる「基準値」と比較した際に、明確なギャップ(=ファンの違和感)が生じているのか。菊花賞、天皇賞・春、そしてジャパンカップ(2400m)といった主要なビッグレースの具体的なデータを紐解きながら、その実像に迫ります。

菊花賞の全騎乗データと分析

- YUKINOSUKE

まず、川田騎手に対して「長距離が苦手」というイメージを抱かせる最大の要因となっている菊花賞(芝3000m)の成績から詳細に見ていきましょう。3歳馬にとって初めて経験する3000mという未知の距離は、馬自身のスタミナ適性はもちろんのこと、騎手がいかに道中で馬をリラックスさせ、スタミナを温存させるかという「折り合い」の技術、そして長丁場でのペース判断能力が、他のどのレースよりも厳格に問われる舞台です。

以下は、川田騎手の菊花賞における全騎乗成績(2007年~2025年)をまとめたものです。

| 年 | 出走馬 | 人気 | 着順 |

|---|---|---|---|

| 2007 | コートユーフォリア | 18番人気 | 11着 |

| 2008 | ホワイトピルグリム | 18番人気 | 7着 |

| 2009 | アドマイヤメジャー | 5番人気 | 11着 |

| 2010 | ビッグウィーク | 7番人気 | 1着 |

| 2011 | ロッカヴェラーノ | 17番人気 | 11着 |

| 2012 | マウントシャスタ | 2番人気 | 9着 |

| 2013 | ラストインパクト | 8番人気 | 4着 |

| 2014 | トゥザワールド | 2番人気 | 16着 |

| 2016 | マウントロブソン | 12番人気 | 7着 |

| 2017 | サトノアーサー | 5番人気 | 11着 |

| 2019 | ヴェロックス | 1番人気 | 3着 |

| 2020 | ガロアクリーク | 10番人気 | 9着 |

| 2021 | レッドジェネシス | 1番人気 | 13着 |

| 2022 | ヴェローナシチー | 6番人気 | 12着 |

| 2023 | サトノグランツ | 3番人気 | 10着 |

| 2025 | エリキング | 2番人気 | 2着 |

(2007年~2025年の全16回騎乗)

データ分析(1):通算成績と「勝ちきれない」現実

上記の全16回の騎乗データを集計すると、菊花賞における川田騎手の通算成績は[1-1-1-13]となります。勝率は6.25%、複勝率(3着以内率)は18.75%です。

この数字を見たとき、前章までで確認してきた「異常な基準値」との著しいギャップに気づかされます。例えば、阪神マイルG1での勝率41.7%や、改修後京都芝2000mでの複勝率88%(とされるデータ)と比較すると、この菊花賞での成績は明らかに「物足りない」レベルに留まっています。

もちろん、2010年には7番人気のビッグウィークを見事に勝利に導いており、決して「勝てない」わけではありません。この勝利は、人気薄の馬でクラシックタイトルを掴んだ素晴らしい騎乗であったと評価できます。

しかし、注目すべきはその後です。この勝利以降、2025年に至るまで10回以上騎乗しながら勝利がなく、近年の好走例も2019年ヴェロックス(1番人気3着)、2025年エリキング(2番人気2着)と、いずれも「人気に応えたが、勝ちきれなかった」という結果に終わっています。これが「苦手」イメージを補強する一因となっています。

データ分析(2):「苦手」イメージを決定づける人気馬での大敗

「川田=菊花賞は信頼できない」というイメージをファンに強く焼き付けている最大の要因は、単に勝利数が1回であること以上に、「上位人気馬での明確な敗退」が目立つことです。

得意のマイルや中距離であれば、1番人気や2番人気に推された有力馬が馬券圏外(3着以内)に飛ぶことは滅多にありません。しかし、菊花賞ではその「取りこぼし」が顕著に発生しています。

▼菊花賞での主な人気馬敗退例

- 2012年 マウントシャスタ(2番人気 → 9着)

- 2014年 トゥザワールド(2番人気 → 16着)

- 2019年 ヴェロックス(1番人気 → 3着)

- 2021年 レッドジェネシス(1番人気 → 13着)

- 2023年 サトノグランツ(3番人気 → 10着)

特に衝撃的だったのは、皐月賞2着・ダービー5着の実績馬トゥザワールド(2番人気)が16着に沈んだケースや、前哨戦の神戸新聞杯を制して1番人気に推されたレッドジェネシスが13着に大敗したケースです。

また、ヴェロックス(1番人気)の3着や、記憶に新しいエリキング(2番人気)の2着は、馬券圏内を確保しているため一見「好走」に見えます。しかし、ファンがあの「基準値」で期待する「川田騎手の1番人気=勝利」という観点からは、「敗北」として記憶されてしまいます。

得意距離ではまず見られない、有力馬でのこれだけの大敗(10着以下が4回)や、本命馬での「勝ちきれない」レースが続くこと。これこそが、川田騎手と菊花賞の間に横たわる「負のイメージ」の核心であると、データは明確に示しています。

ジャパンカップで見せる安定感

- YUKINOSUKE

一方で、菊花賞(3000m)や天皇賞・春(3200m)とは対照的に、同じ「長距離」カテゴリーに分類されながらも、ジャパンカップ(芝2400m)では川田騎手のパフォーマンス傾向が明らかに異なります。

JRAの定義では2400m以上の距離を得意とする馬を「ステイヤー」と呼びますが((出典:JRA競馬用語辞典『ステイヤー』))この2400mという距離は、日本ダービーやオークスと同じ「チャンピオンディスタンス」とも呼ばれます。3000mを超えるレースが馬自身の血統的なスタミナ適性と、騎手の「いかにスタミナを温存させるか」という特殊技術(折り合い)に大きく左右されるのに対し、2400mは「中距離路線のスピードと瞬発力」+「それを最後まで維持できるギリギリのスタミナ」という、総合力が問われる舞台です。

これは、川田騎手が最も得意とする中距離(1800m~2000m)の延長線上にある戦いとも言え、純粋なステイヤー戦とは求められる適性が根本的に異なります。では、実際のデータはどうでしょうか。

菊花賞とは一変する好走率

川田騎手のジャパンカップにおける近年の主要な騎乗成績を見てみましょう。

| 年 | 出走馬 | 人気 | 着順 |

|---|---|---|---|

| 2014 | ハープスター | 3番人気 | 5着 |

| 2015 | ラブリーデイ | 1番人気 | 3着 |

| 2016 | ラストインパクト | 10番人気 | 10着 |

| 2018 | キセキ | 4番人気 | 2着 |

| 2019 | ワグネリアン | 4番人気 | 3着 |

| 2021 | シャフリヤール | 2番人気 | 3着 |

| 2022 | ダノンベルーガ | 2番人気 | 5着 |

| 2023 | リバティアイランド | 1番人気 | 2着 |

(2014年~2023年の主要騎乗例)

このデータは、菊花賞の成績(全16回騎乗で複勝率18.75%)とはまったく異なる傾向を示しています。上記の主要8回の騎乗だけでも、5回(62.5%)も馬券圏内(3着以内)を確保しており、勝利こそないものの、トップレベルのレースで極めて安定した成績を残していることがわかります。

特に高く評価すべきは、以下の2つのレースです。

- 2018年 キセキ(2着):アーモンドアイが世界レコード(2:20.6)を樹立した、歴史的な一戦。キセキも大逃げを打ち、常識外れのハイペースでレースを牽引しながら、自身も驚異的なタイム(2:21.0相当)で2着に粘り込みました。馬の能力を最大限に引き出した、敗れてなお強しのパフォーマンスでした。

- 2023年 リバティアイランド(2着):三冠牝馬を駆り、現役最強馬イクイノックス(このレースで引退)にこそ及びませんでしたが、他の強豪古馬を完封して2着を確保。世代トップクラスの能力をきっちりと発揮させました。

仮説:「総合力勝負」への高い適性

このデータは、前章までの「川田騎手は長距離が苦手」という漠然としたイメージを修正する必要があることを示唆しています。

より正確な仮説は、「3000mを超える純粋なスタミナ温存勝負では苦戦傾向だが、中距離のスピードとスタミナが問われる2400mの“総合力勝負”では、得意の中距離戦同様、トップレベルの安定感を発揮している」というものでしょう。

彼の、馬の能力を素直に引き出し、好位から抜け出す騎乗スタイルは、2400mのチャンピオンディスタンスにおいてこそ、その真価を発揮していると言えそうです。

天皇賞・春の成績と騎乗傾向

最後に、JRAの平地G1レースで最長の距離となる天皇賞・春(芝3200m)の成績を見ていきましょう。菊花賞(3000m)以上に、純粋なステイヤー(長距離馬)としての適性と、騎手の完璧なスタミナ配分が要求される、極めて特殊なレースです。

しかし、このレースについては、「川田騎手 天皇賞春」というキーワードでデータを調査しても、これまでの菊花賞やジャパンカップのように分析対象となる騎乗データ(特に有力馬での騎乗)が、他の主要G1と比較して極端に少ないという事実に突き当たります。

「苦手」以前の「騎乗機会の少なさ」

菊花賞では1番人気や2番人気での敗退が「苦手」イメージを形成していましたが、天皇賞・春に関しては、そもそもG1で川田騎手が騎乗するレベルの有力馬が、この3200mのレースに駒を進めてくるケース自体が稀なのです。

なぜ、このような傾向が生まれるのでしょうか。いくつかの理由が推測されます。

過去には、天皇賞・春の開催日を含む期間(例:比良山特別での斜行による8日間の騎乗停止処分)と騎乗停止処分が重なってしまった不運なケースもありました。これにより、もし騎乗予定があったとしても、有力馬への騎乗機会そのものを失った可能性が指摘されています。

天皇賞・春路線は、菊花賞などからの継続騎乗が重視されることも多く、有力馬(例えば過去の菊花賞好走馬エタリオウなど)が、川田騎手以外のジョッキーと引き続きコンビを組んで本番に臨むニュースも見受けられます。

これが最も本質的な理由かもしれませんが、現代競馬の主流はあくまでマイル~中距離(1600m~2200m)です。川田騎手とその騎乗馬を差配するエージェントの戦略として、最も勝率が高く、レース体系も整備されている「マイル~中距離の王道路線」に、有力馬(お手馬)を集中させている結果、3200mという特殊な路線に向かう有力馬が相対的に手薄になっている可能性が考えられます。

春シーズンの有力古馬の目標は、多くの場合、大阪杯(2000m)、ヴィクトリアマイル(1600m)、安田記念(1600m)、そして宝塚記念(2200m)といった、彼が最も得意とする距離のG1に設定されます。3200mの天皇賞・春は、ローテーション的にこれらのレースと両立しにくい側面もあります。

実際に、有馬記念(2500m)において、皐月賞で騎乗したメイショウタバルに武豊騎手が騎乗する(と報道された)といった例もあり、川田騎手が常に長距離G1の最有力馬に騎乗し続けているわけではないことが伺えます。

結論:評価が困難なカテゴリー

以上の点から、天皇賞・春(3200m)に関しては、川田騎手が「得意」か「苦手」かを判断できるだけの十分なデータ、特に「有力馬に騎乗した際のパフォーマンス」のデータが不足しているのが現状です。したがって、このレースをもって彼の長距離適性を論じるのは難しく、あくまで分析は菊花賞(3000m)とジャパンカップ(2400m)の対照的な傾向を中心に行うべきと言えるでしょう。

菊花賞2着のエリキング騎乗コメント

前項までに分析した通り、特に菊花賞(3000m)における過去のデータ(1番人気での敗退など)が、川田騎手に対する「長距離苦手」のイメージを強固にしていることは事実です。しかし、競馬のデータ分析において最も注意すべき点の一つは、騎手の技術やスタイルもまた、年々進化し変化するという視点です。「過去のデータがこうだから、今回もダメだろう」という静的な見方で判断するのは、早計かもしれません。

欧州遠征がもたらした「引き出し」

- YUKINOSUKE

川田騎手の騎乗スタイルに変化をもたらした一つの転機として、2019年頃のイギリス遠征(シャーガーカップ参戦など)が挙げられることがあります。日本の高速馬場で行われる「スローペースからの瞬発力勝負」とは異なり、起伏に富んだタフなコースで、道中からスタミナが問われるヨーロッパの競馬は、騎手に対して異なる技術を要求します。

それは、いかに馬をリラックスさせ、無駄なエネルギーを使わせずにスタミナを温存するかという「折り合い」の技術、そして長丁場での緻密なペース判断能力です。この海外経験が、川田騎手の「引き出し」を増やし、特にスタミナ配分が勝敗を分ける日本の長距離戦において、より円熟味のある騎乗につながっている可能性は十分に考えられます。

「進化」の表れとしてのエリキング2着

その「進化」の成果が明確に表れたのが、記憶に新しい2025年の菊花賞、エリキングでの2着という結果ではないでしょうか。

2010年のビッグウィーク(7番人気)での勝利以来、15年ぶりの菊花賞制覇は惜しくも逃しました。しかし、この日の騎乗は、過去の菊花賞での人気馬の騎乗内容とは質的に異なる、非常に重要な意味を持つものでした。

2番人気という上位人気馬に騎乗し、3000mという未知の距離、そして独特の流れになるクラシック最終戦のプレッシャーの中で、エリキングの能力を最大限に引き出し、きっちりと2着(連対)を確保したという事実は、高く評価されるべきです。これは、かつて見られた人気馬での大敗(トゥザワールド16着、レッドジェネシス13着など)とは明らかに一線を画す、「馬の力を出し切らせた」結果です。

レース後、川田騎手は『精いっぱい走り切って、よく頑張ってくれました』と、まず馬の頑張りを労うコメントを残しています。この言葉の裏には、3000mの難しい舞台で、鞍上の指示に応えて馬が持てる能力を全て発揮してくれたことへの手応えと、それでも勝ち馬には及ばなかったという結果への納得が感じられます。

このエリキングでの2着は、川田騎手が「3000m超のレースをどう攻略するか」という課題に対し、明確な回答の一つを示したレースと言えます。もはや「長距離が苦手」という過去のイメージは通用しない、まさにその古いイメージを払拭する「過渡期」に、私たちは立ち会っているのかもしれません。

川田騎手の長距離成績との向き合い方

- YUKINOSUKE

さて、ここまでマイル・中距離における「異常な基準値」から、菊花賞(3000m)での苦戦、ジャパンカップ(2400m)での安定感、そして天皇賞・春(3200m)での騎乗機会の傾向まで、多角的にデータを分析してきました。これらを踏まえ、「川田騎手の長距離成績」について、本稿なりの結論と、馬券ファンとしての向き合い方をまとめます。

結論:「苦手」ではなく「期待値とのギャップ」と「距離適性」

結論から言えば、川田騎手の長距離成績を単純に『苦手』と断言するのは、データ分析上、間違いであると考えます。

その最大の理由は、私たちが彼に抱くイメージの基準が、マイルG1での勝率41.7%(とされたデータ)や、特定コースでの複勝率88%といった、他のトップジョッキーと比較しても明らかに「異常」なレベルにあるためです。この高すぎる基準値と比較すれば、どの騎手であっても他のカテゴリーの成績は見劣りしてしまいます。この「期待値とのギャップ」こそが、「苦手」というイメージの真相でしょう。

さらに重要なのは、「長距離」と一括りにできない点です。ジャパンカップ(2400m)では、キセキ(2018年2着)やリバティアイランド(2023年2着)など、人気馬をきっちり馬券圏内に導く「安定感」を示しています。これは、中距離の延長線上にある「スピードとスタミナの総合力勝負」には高い適性を持つことの証明です。

したがって、より正確な結論は、『得意距離(マイル~中距離)ほどの絶対的な支配力はなく、特に3000mを超える純粋なスタミナ温存勝負(我慢比べ)においてのみ、パフォーマンスが低下する傾向が見られる』となります。

仮説:なぜ3000m超で支配力が落ちるのか?

では、「なぜ」マイル~中距離の支配力が、3000m超のレースで発揮されにくいのでしょうか。データからは2つの仮説が考えられます。

川田騎手の真骨頂は、馬の能力を信じて好位を確保し、スローペースからの瞬発力勝負(いわゆる「ヨーイドン」)において、完璧なペース判断で馬の瞬発力を最大限に引き出す点にあると言われます。このスタイルは、高速馬場化が進み、スローからの瞬発力勝負になりやすい現代日本の「マイル~中距離王道路線」において、最も勝率の高い戦術と完全に合致しています。 一方で、菊花賞や天皇賞・春のような3000mを超えるレースは、道中でいかにスタミナを温存し続けるかという「我慢比べ」や、2周目の向こう正面からのロングスパート合戦など、単純な「瞬発力」とは異なる質の適性が問われます。この「特殊な展開への対応」において、得意距離ほどの支配力を発揮しにくい可能性が考えられます。

トップジョッキーである川田騎手には、当然トップクラスの有力馬が集まります。しかし、現代競馬において、それら有力馬の最大目標は、春は大阪杯(2000m)や安田記念(1600m)、秋は天皇賞(秋)(2000m)やマイルCS(1600m)といった「マイル~中距離の王道G1」に設定されがちです。 結果として、天皇賞・春(3200m)のような特殊なステイヤー路線を主戦場とする「純粋な長距離馬」の有力なお手馬が、相対的に少なくなるのではないか、という仮説です。天皇賞・春で有力馬への騎乗機会自体が少ないことも、この仮説を裏付けています。

馬券ファンとしての向き合い方(YUKINOSUKE的まとめ)

私たち馬券ファンとしては、この「距離による信頼度の明確な違い」をデータとして冷静に受け入れ、馬券戦略に組み込む必要があります。

▼ YUKINOSUKE的・距離別 信頼度まとめ

- 1600m~2000m (マイル~中距離)

- 【評価】絶対的信頼。

データが示す通り、最も信頼を置くべき領域です。人気馬は素直に軸にすべきですし、阪神G1(単勝回収率324%)のデータが示すように、2022年桜花賞(スターズオンアース・7番人気1着)のような人気薄での爆発力も秘めており、無条件で信頼して良いレベルと判断します。

- 2400m (ジャパンカップ・オークスなど)

- 【評価】高い安定感。軸として信頼。

「チャンピオンディスタンス」であり、中距離の総合力が問われる舞台。勝利こそ近年G1ではありませんが、ジャパンカップでの好走歴が示す通り、人気馬の能力はきっちり引き出します。馬券の軸、相手としては非常に信頼できると見ています。

- 3000m以上 (菊花賞・天皇賞春)

- 【評価】過信禁物。ただし進化に注意。

得意距離に比べ信頼度は明確に落ちます。菊花賞での人気馬の取りこぼしデータ(2014年トゥザワールド16着、2021年レッドジェネシス13着)が示す通り、1番人気であっても絶対視するのは危険です。この距離では、騎手の技術以上に「馬自身の血統的なスタミナ適性」を、よりシビアに評価する必要があります。

ただし、2025年菊花賞のエリキング2着のように、騎乗技術も年々進化しています。「過去データだけで消し」と決めつけるのも早計であり、馬の適性次第では当然、好走可能と見るべきです。

※競馬のデータや騎手の成績は、日々更新されていく生きた情報です。この記事で紹介した内容は、あくまで2025年11月時点でのデータ分析の一例として参考にしつつ、最終的な馬券の判断は、最新の情報を加味した上でご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

コメント